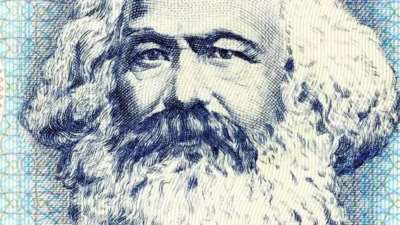

从实践出发:读懂马克思的形而上学逻辑

所有有价值的认知、理论与决策,都必须源于实践、服务实践,并在实践中不断完善——这正是马克思形而上学区别于以往哲学的根本特征,也是穿越百年依然具有强大生命力的关键所在。

很多人觉得马克思的文本晦涩难懂,核心原因在于他的论述继承了黑格尔的“概念论”,即以“概念”为工具把握事物本质与运动规律。黑格尔的概念论并非简单的抽象符号堆砌,而是包含“正题—反题—合题”的辩证运动,试图通过概念的自我推演呈现世界的发展逻辑。马克思并未抛弃这种辩证思维,而是对它进行了改造:黑格尔将概念视为独立于现实的“绝对精神”的体现,马克思则将概念拉回人的实践领域,使它成为反映现实、指导实践的工具。这一改造也让马克思主义虽仍属形而上学范畴(人类所有知识体系的共性),却与旧形而上学划出了清晰界限——扎根具体实践,而不是在纯粹概念之中思维,这正是理解马克思哲学的核心钥匙。

一、概念、实践与形而上学的关联

“概念”是人类认识世界的基本工具,也是形而上学的核心载体。比如我咬了一口苹果,发现很甜。当我们用“苹果”、“甜”、“咬”这些词汇描述体验时,这些抽象符号早已脱离了具体苹果的物理属性,成为对一类事物或动作的普遍提炼,这种“从具体到抽象”的过程,正是形而上学的基本特征。

但孤立的概念本身不具备认知价值,是人的实践为它们注入了真实意义。咬苹果的动作(实践)让“苹果”和“甜”产生了必然关联,这种关联并非逻辑推演的结果,而是通过亲身参与得到的“感性确证”。这也恰好回应了古希腊哲学对是本体论、逻各斯的追问:人类对世界的所有认知,最终都要通过实践来验证,脱离实践的“本体”只是思维的虚构。

于是,实践亦成为语言学与逻辑学的基石。语言是概念的物质外壳,逻辑是概念的组织规则,而实践则为这种“外壳”和“规则”提供了现实根基。比如“苹果是甜的”这一命题,语法(语言学)保证了表达的规范性,逻辑保证了主谓关系的合理性,但只有“咬一口”的实践,才能让这一命题从“形式正确”走向“内容真实”。脱离实践,语言学就成了空洞的符号游戏,逻辑学也只是纯粹的思辨工具,无法与现实世界产生真正联结。

二、新旧形而上学的分界:现实实践

马克思批判的“旧形而上学”,本质是脱离实践的“概念自洽体系”。它的哲学特征是将概念视为独立于人类实践的“绝对存在”,试图通过纯粹思辨完成概念的自我闭环,进而寻找事物的“终极本质”。这种思维在西方哲学史上长期延续,到黑格尔哲学时达到顶峰,随后由费尔巴哈开启批判序幕,最终被马克思彻底终结。

古希腊时期,柏拉图的“理念论”是旧形而上学的典型代表,也是其重要思想源头。他认为,现实中人们触摸、食用的苹果,不过是“苹果理念”的不完善摹本;真正永恒、真实的本质,是超越经验世界的“理念本身”。这种思路将事物本质推向无法通过现实行动触及的“彼岸世界”,奠定了“以抽象概念统摄现实”的哲学传统。

到了中世纪,旧形而上学在探讨“宇宙”、“灵魂”、“无限”等终极问题时,同样深陷“思辨循环”。它不关注人类通过观察劳作感知宇宙的过程,也不关注“灵魂”概念在道德、社会中的现实意义,反而将这些概念抽离出生活实践,当作孤立的纯粹思辨对象。最终,这种脱离现实的思辨未能导向对世界的真实认知,反而将所有终极问题的答案归结为“万能的上帝”,用超验的神性掩盖了现实的矛盾。

进入近代哲学,笛卡尔的“天赋观念”与康德的“物自体”,进一步延续了这一逻辑。笛卡尔将“我思故我在”视作不依赖任何实践经验、无需现实验证的“先天真理”,认为人类认知的根基在于纯粹理性而非实践;康德则将“物自体”定义为超出人类经验与实践范围的“终极存在”,主张其本质不可认知。二者都试图仅凭纯粹思维构建绝对真理体系。

黑格尔则将旧形而上学推向理论顶峰。他以“绝对精神”为核心构建庞大哲学体系,试图用辩证法统摄人类所有概念、历史与现实发展。但本质上,他仍将“绝对精神”——这种抽象概念的极致形态置于人类之上,认为现实世界的运动、人类的历史活动,不过是“绝对精神”自我推演、自我实现的外在表现,现实反而彻底沦为概念思辨的“附属品”。

而马克思的新形而上学,以实践彻底颠覆了这种思维模式:

1、概念的产生源于实践:“苹果”的概念并非先天存在,而是人类在长期种植、食用苹果的实践中,对其共同属性的提炼;

2、概念的发展依赖实践:随着种植技术的进步、加工方式的创新,“苹果”的概念也不断丰富;

3、概念的价值由实践检验:一个概念是否有意义,不在于它是否符合逻辑推演,而在于它能否解释实践、指导实践,并在实践中得到修正。

三、旧形而上学思维的根源与哲学影响

人之所以容易陷入旧形而上学思维,本质是思维的“抽象功能”与“惰性”共同作用的结果。从哲学角度看,人类的思维具有“抽象化”的先天能力,为了高效应对复杂世界,大脑会自动剥离具体事物的个别属性,提炼出普遍共性。这种能力是人类认知的进步,让我们能够从“个别苹果”上升到“苹果类”,从“单次实践”上升到“规律总结”。

但思维的“惰性”会让这种抽象走向极端:一旦形成普遍概念,就容易将其绝对化、固化,不再回到具体实践中进行检验和修正。比如从“苹果有甜的属性”抽象出“苹果是甜的”,再进一步固化为“所有苹果都是甜的”,最终脱离了“有些苹果是酸的”、“未成熟的苹果是涩的”等具体场景,陷入概念的绝对化误区。

这种思维误区不仅存在于哲学思辨中,更深刻影响着现实领域:

在创作领域:部分作品之所以空洞无物,是因为创作者陷入了“概念化思维”。将“爱情”、“理想”、“矛盾”等哲学概念视为现成的“素材”,而非从具体生活实践中提炼的情感与冲突。没有实践支撑的概念,只能是生硬的排列组合,无法引发读者的情感共鸣。

在管理决策领域:当管理者脱离一线实践,就会陷入“决策形而上学”。将报表上的数字等同于现实情况,却忽视了数字背后的具体矛盾,比如员工的实际困难、市场的实际诉求。这种决策本质是用概念替代实践,用逻辑推演替代现实检验,最终必然导致执行失效。

在社会科学领域:如果照搬自然科学的“抽象逻辑”,脱离人的实践构建理论,就会陷入“体系化空想”。比如单纯以“理性人”、“绝对规则”为核心构建的社会理论,忽视了人的实践本质(社会关系的总和),最终只能成为无法落地的理论假说。

这也是很多政权或企业由盛转衰的根源:高层逐渐丧失了对实践的敬畏之心,用旧形而上学的“方法论崇拜”替代具体调研,用抽象的“战略概念”替代底层的实践诉求,最终导致理论与现实脱节,丧失了自我修正的能力。

四、回到实践

马克思的形而上学逻辑,最终指向一个深刻的哲学结论:世界的答案不在抽象的宏观思辨里,而在具体的人的实践矛盾中。这种“实践哲学”不仅颠覆了传统形而上学的思维范式,更提供了一种全新的认知方法。

读懂马克思的文本,本质上是学会一种“实践思维”。不要纠结于概念的字面意义,而是思考概念背后的实践基础;不要迷信抽象的理论体系,而是以实践效果检验其价值。

这种思维方式的核心,是始终保持“概念与实践的双向互动”。从实践中提炼概念,让概念成为反映现实的“镜子”;再用概念指导实践,让实践成为修正概念的“试金石”。无论是理解哲学理论、进行文艺创作,还是制定企业决策、推动社会发展,只要把握“实践”这个核心,就不会陷入旧形而上学的泥潭。

毕竟,所有有价值的认知、理论与决策,都必须源于实践、服务实践,并在实践中不断完善——这正是马克思形而上学区别于以往哲学的根本特征,也是穿越百年依然具有强大生命力的关键所在。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信