146条人命,一扇锁死的门:一场大火如何烧出了美国劳动法的未来?

这个世界点滴尺寸的进步都不是天赐的和理所当然的,背后是无数的鲜血和眼泪,除了奋力抗争,我们别无选择。组织起来的公众意志可以影响决定大量的社会议题,所以我们都要勇敢地发声,原子化的个人对改变世界除了望洋兴叹外别无他法。

笔者按

1911年3月25日,美国纽约三角内衣工厂发生大火。然而,让工人可以逃生的那扇大门却由于为了防止工人休息而被紧紧锁住。最终,146 名服装工人死亡,其中包括123名女工与23名男工。

一场本可避免的大火,一道被反锁的逃生门,146名年轻工人在烈焰中殒命。这仅仅是一场意外,还是一场由贪婪、冷漠和系统性不公共同导演的悲剧?

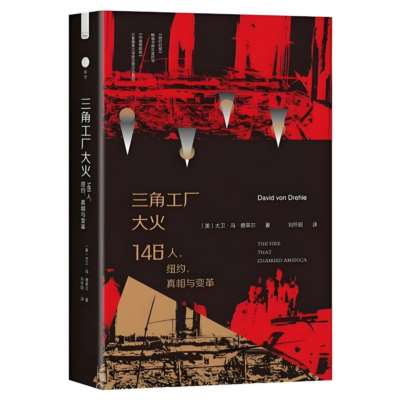

本文所评介的《三角工厂大火》一书,讲述的远不止灾难本身。它是一幅20世纪初纽约的壮阔画卷:大火之前,是女工们为尊严而战、波澜壮阔的罢工浪潮;大火之后,是法庭上令人心碎的“程序正义”与资本家的无罪脱身。更令人深思的是,曾经镇压罢工的政治机器,如何在汹涌的民意与选票的压力下,戏剧性地转身成为改革的推动者。

最难能可贵的是,作者没有让这146个生命沦为冰冷的数字。文章将带你走近她们,了解她们作为移民的梦想与挣扎,感受她们生命的温度,并最终理解一个振聋发聩的启示:世界上点滴的进步,都非凭空而来,而是无数鲜血与眼泪换取的抗争结果。读懂她们的故事,才能理解我们为何要永远选择发声与组织起来。

《三角工厂大火:146人,纽约,真相与变革》是美国畅销书作家大卫·冯·德莱尔的历史纪实作品。虽然书名着重强调了大火,但本书的内容早已超出了三角工厂的大火。作者描绘了20世纪初美国进步主义的时代精神与纽约坦慕尼协会保守主义的独立王国。这一历史进程高潮迭起:从波澜壮阔的工人罢工运动,到吞噬一切并夺走生命的大火,再到对两位工厂老板,马克斯·布兰克和埃塞克·哈里斯的审判——但最终,因为诉棍和更同情资方的法官,程序正义无奈蒙羞。

难能可贵的是,本书作者没有忘记大火中失去生命的女工。他在资料稀缺的环境下多方查考,将罗西·弗里德曼和米凯拉·马西亚诺这两位飘洋过海移民美国的女工的个人生命历程娓娓道来。最后,在这一故事中,通过对三角工厂大火的痛定思痛,坦慕尼协会会长查尔斯·墨菲,带领坦慕尼协会,在新移民的大势下,选择拥抱左翼与进步浪潮,实现了民主党的转型。

二十世纪早期的纽约

二十世纪早期是美国进步主义攻城拔寨的年代,人们向城市中的种种弊病宣战。西奥多·罗斯福总统反对垄断,得到了“托拉斯驯兽师”的美名,纽约州也在进步主义的春风中迎来了锐意改革的州长查尔斯·埃文斯·休斯。

但纽约州有着自己的政治传统,民主党选举机器坦慕尼协会坚持保守主义以维持现存秩序,纽约州就此成了进步主义漫卷全国时,针插不进,水泼不进的独立王国。

作为美国两党选举政治下民主党的选举机器,坦慕尼协会为了获得选票无所不用其极。深入基层的治理体系让坦慕尼协会在选举日可以控制选区内的人民投票,他们用小恩小惠让初来乍到的新移民为之倾倒,坦慕尼协会用人情和强有力的社会关系为选民们解忧,把这些选民凝聚在一起,只要他们愿意投票。坦慕尼协会有黑手党相勾结以获取维系现存秩序的暴力服务。本书对坦慕尼协会下的治理有绝佳的总结:“在选战激烈时坦慕尼协会愿为一张选票出价2美元,但更多时候,他们是用工作机会和其他好处来换取,而不是直接用钱……地方领导很乐见选民有所求,能帮他们出头那是求之不得的事。”(第29页)就像是电影《教父》中的老教父柯里昂一样,唯一不同的是,老教父维护的是意大利裔人的利益,而坦慕尼协会更厉害,为了选票用小恩小惠将选民组织起来。

坦慕尼协会在人情方面的花销都在当选后的贪腐榨取回来了,“一边给穷人小恩小惠,一边花大钱养肥了保守派政府”。(第30-31页)坦慕尼协会也出现了自己的问题:他们在广大城市贫民移民中丧失了群众基础,新移民主要是东欧的犹太人与意大利人。犹太人为逃避原先残酷的统治秩序而来到美国,激进主义深入人心。而意大利移民的农民们则安土重迁,希望有一天能回到意大利,因此自我去政治化,不参与政治而投票率很低。

血汗工厂与工人抗争

凭借着源源不断廉价的移民劳动力,血汗工厂赚的盆满钵满,而工人则在超长工时下艰难求生。工业革命带来了摩天大楼,工厦登上了历史舞台,用电力带来的巨大生产力将血汗工厂取代,但也同时带来了两个问题:第一是高楼层的工厂让消防救援工作望高莫及,第二是大量工人的集聚让工人的组织和凝聚力增强。第一个问题最终让三角工厂的大火夺走了146人的生命,第二个问题最终让风起云涌的工人运动取得了一定的胜利。

三角工厂老板通过各种方式打击工人的罢工运动:用“内部承包制”引入包工头以减少工人和老板的直接冲突,成立冒牌的工会,解雇闹事者以威慑工人,刺探工会行动以先下手为强,雇佣恶棍打手殴打工会领导,雇佣一些性工作者扰乱抗议集会,甚至还会有坦慕尼协会警察下场拉偏架,处罚甚至将被捕的罢工者送去劳改,成立厂商协会共同打击罢工,给剩下的工人以一定的放松,在工人中间挑拨种族关系。

工人们并没有被这些吓到,工会领袖在后台指挥全局,以躲避恶棍的袭击,同时避免被警察在现场逮捕。工会重视舆论的宣传和博取同情,“要让彬彬有礼的女工站到第一线,示威行动要井然有序”(第76页)。很快,工会寻找到了同盟军,“鼓动衣食无忧的进步主义者们加入示威的前线”(第67页)。进步主义者的加盟打击了警察对罢工者的抓捕,“进步主义女性被坦慕尼协会操纵下的警察抓进了监狱。这件事很影响坦慕尼协会的形象。随着负面消息越传越广,警察抓捕罢工运动分子的力度也开始明显减弱。” (第68页)

在长时间的罢工中,即将告罄的资金被进步主义上层女性所填补,罢工者与进步主义的联盟达到了高潮,但双方的理念与罢工目标并不一致,各方争夺罢工的领导权,联盟开始解体。进步主义者希望通过罢工而为妇女争取选举权,罢工者中的工人对争取妇女选举权态度冷漠,其中的一个因素是,工人眼下的最大困难是生存问题。工会则认为“争取选举权并不是社会主义者的优先考量,妇女权益运动被视为分散了阶级斗争的注意力”(第88页)。

在工会与厂商协会的谈判中,工会坚持要求闭关式工厂,只雇用工会成员,这可以让工会在工厂中处于公开合法状态。并吸引工人的参加,同时打压工贼进入工厂,阻止后者破坏罢工的活动。而闭关式工厂的要求被进步主义者视为过于激进。工会和一部分进步主义者貌合神离,最终分道扬镳。工会对闭关式工厂的谈判要求最终没有变成现实,工人们获得了工资提高,工资缩短,工厂不再禁止工会成员的成果。

大火

1911年3月25日,一根火柴或烟头点燃了八楼的废料箱。大量堆积的易燃物,让灭火无法变为可能。于此同时,楼内信息不畅,十楼快速得到了消息,而九楼很晚得到消息。并且,通往华盛顿巷一侧的楼梯们被上锁,这让大量的人失去了逃生的机会。最终,146名工人失去了生命。

作者提到了三角工厂运营的恐怖细节,两位工厂老板“对火灾的防范并不是通过安全措施……而是通过购买越来越高的保险”(第213页)。在1911年的大火之前,三角工厂已经发生了四次火灾,但时间都是在旺季刚刚过去,员工还没有来上班的时候,但保险公司支付了大量的赔偿。凭借着超高的保险,三角工厂对组织消防训练毫无兴趣。

在三角工厂的大火之后,国际女装制衣工会发展成了有数万会员的组织,并成了美国工人运动的领导者。政治人物对火灾的责任互相推诿。不过,面临公众对后续处理的持续关注,进步主义立场的纽约地方检察官查尔斯·S·惠特曼将之视为迎合民众,赢得选举的大事,从而力主推动了对三角工厂两位老板的审判。坦慕尼协会领军人物查尔斯·墨菲面对进步主义的大潮,抛离了坦慕尼协会将近半个世纪的保守主义,提拔罗伯特·F·瓦格纳和阿尔弗雷德·史密斯以促进改革。进步主义者与社会主义者们出于维护工人的利益而不计前嫌地再次走到了一起,成立了安全委员会。独立于两党政治的理性主义委员会最终不得不与寻求改革的坦慕尼协会达成了合作。

坦慕尼协会把对三角工厂大火的处理视为纽约民主党重整旗鼓的绝佳契机。坦慕尼协会并不是良心发现,领头人查尔斯·墨菲也不是同情底层人民,而是“在罢工工人、工会领袖、社会主义作家和演说家、进步主义大亨和大学生、研究者及救助站的义工等这些人的鞭策下,被动地加入这场斗争中来”,除此之外还有“票箱”的考量(第279页)。坦慕尼协会迅速完成了从工人罢工的镇压者到工厂调查委员会的华丽转身,通过了25项提案,彻底改写了纽约州的劳动法。美国两党政治生态之下选票意味着一切,源源不断来到美国的移民劳工,除了进步主义所许诺的工人权益,还有什么能打动他们呢?对移民来说最重要的就是选举投票,只有这样他们才不是原子化,没有任何统战价值的一盘散沙。

在进步主义高歌猛进,终于突破纽约州的时候,对三角工厂老板马克斯·布兰克和埃塞克·哈里斯的审判也就如期而至了。两位老板聘请了职业生涯几乎未尝败绩的诉棍马克斯·斯德沃,三角工厂工人的律师是博斯特韦克和他的助手罗伯特·鲁宾,法官是明显偏向被告的科雷恩。原告将重点放在了九楼紧缩的逃生大门,斯德沃力图淡化证人死里逃生证词的生动性,防止他们调动陪审团的情绪。斯德沃恶意揣测和质疑控方证人的动机,甚至让一位控方证人将自己的故事重复了四次之多,因为四次证词内容相差无几,斯德沃暗示证人的证词有编排修饰过,质疑证词的真实性;但如果证词相差过大,斯德沃又会暗示证词作假,真是欲加之罪,何患无辞。

最后的结果是陪审团一致表决被告无罪,程序正义在这一刻黯然失色。“三角工厂事件实在是激起民愤……它本可以防患于未然,但由于工厂主的自以为是和贪婪,它还是难以挽回地发生了。”(第273-274页)可遇难者家属连最基本的正义都没有得到。

纪念

一场惨绝人寰的灾难,从传播的角度来看最牵动人心的是遇难者的人数,而不是灾难本身,一串冷冰冰的数字可以决定人们对灾难的关注程度,某种程度上遇难者失去的不仅仅是肉体上的生命,除了他们的亲朋好友以外,他们就只是遇难者名单中的几个字符,他们的所思所想都随着灾难随风而且了。

本书的作者,大卫·冯·德莱尔不愿意看到这样的结局,他上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西,要让这些遇难的女工在书中复活,她们和所有的工人一样为生计而奔波操劳,除此之外她们的生活还有夜校和舞蹈,作为移民,她们往往还有悲惨的身世,每月节衣缩食把为数不多的工资寄回大洋彼岸,那里还有牵挂她们的人。

作者详细描写了两位三角工厂女工的生命历程,罗西·弗里德曼是沙俄的犹太人,沙皇和受到煽动的集体狂热的东正教徒坚持沙皇专制制度而对激进主义恨之入骨,为了转移国内矛盾而对俄国的犹太人进行了数次大屠杀,在屡次三番的屠杀后,妄图在沙俄苟且过活的犹太人大量选择离开故乡,罗西·弗里德曼就是这批东欧犹太人移民潮的一员。

欧洲反犹史往往将重点放在纳粹德国时期的大屠杀与集中营,大卫·冯·德莱尔则这次将沙俄时期宗教狂热和集体歇斯底里的情况呈现在我们眼前。在忍受完埃利斯岛对移民的屈辱仪式后她终于踏上了美利坚的土地,一切似乎都好了起来,但她最终没能走出九楼的厂房,在熊熊烈火面前逃无可逃,不幸遇难。

米凯拉·马西亚诺是意大利裔移民,维苏威火山的爆发吞没了她所在的村子,为了逃避自然灾害,劫后余生的她和绝大多数意大利南部农民一样背井离乡,最终在美国落脚。在三角工厂的这次大火中,在火焰已经烧到身上之时别无选择而从高楼上一跃而下。

大卫·冯·德莱尔查阅大量资料,只为重现三角工厂女工的日常生活,在宏大叙事面前,普通人往往被裹挟其中而淹没在宏大叙事的话语中,遇难者永远不应该是报纸头条新闻上触目惊心的数字,她们应该是146个个人的相加,对她们生命历程的回顾与重访就是普通人对她们最好的纪念。对遇难者的纪念一方面是为了不要重蹈覆辙,更重要的是要意识到他们和我们一样是活生生的人,都有生活的酸甜苦辣,感同身受可以是进步的催化剂。

写在最后

按照组织社会学,三角工厂罢工这样的群体性事件领导权和强制力是最为重要的。在罢工资金告罄之时当然可以寻求某些进步主义上层,以提供资金与帮助,但罢工分裂与危机的种子或许在此时就已埋下。强制力是捍卫罢工原本方向和目标的最后保障,当资本家雇佣其他工人上班,将工贼赶走是唯一的出路。

英美法系程序正义的魅力在于裁判过程和法律程序的公平正义,尤其尊重被告的权利。但在本案中,有偏见的法官科雷恩对陪审团施压,在几轮投票下来最终得到了法官想要的结果,法官早年的房管会主席应当对本案回避,偏见与有色眼镜最终毁了这场审判。

这个世界点滴尺寸的进步都不是天赐的和理所当然的,背后是无数的鲜血和眼泪,除了奋力抗争,我们别无选择。组织起来的公众意志可以影响决定大量的社会议题,所以我们都要勇敢地发声,原子化的个人对改变世界除了望洋兴叹外别无他法。

END

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信