红星依然照耀中国

有个外国记者叫斯诺,写了本书,叫《红星照耀中国》,在书的末尾,他写道:“我可能是见到他们活着的最后一个外国人了!” 这本书好就好在不是事后的追述,而是1936年陆陆续续地记录下来了,当时是什么一个情况,所谓的一个名义上的统一,其实都是地方上军阀各自为政,在延安上的这一群人,从人马来说,算是最弱的了,斯诺从他们的眼神中看到了坚定的信仰,但是他离开时,仍然不免担心,说,“或许就此是最后一面了!”

很多事后补写的历史,作为读者来说,看的非常轻松,觉得这些人应该是天命所归,因为他们聪明、有智慧、有拯救万民于水火的信念、愿意去牺牲做一项伟大的事,那就应该会成功的。而现实并非如此,当时国际上的进步组织多的是呢,失败的更多。斯诺来的时候,在国民党政府的报纸上看到的信息是,“那里的人,只不过是几千个吃不饱饭的土匪而已。”

斯诺为什么去了延安,我认为是“失望之后的好奇”,失望指的是,他看到的中国太穷苦了,在1929年的时候,居然发生乞丐为了争夺食物而互相残杀,所谓的农民,和麻木的动物没有任何区别,内外交困,日本侵略者又到处烧杀抢掠,而中国国内又没有一股力量来挽救这亡国迹象,这样的中国,还有未来么?

先是失望,后是好奇,这个好奇是来源于宋庆龄,斯诺是1931年和她认识的,宋庆龄说,你了解了中国历史之后,你要相信,中国在最危难的时候,总会有英雄出现的,现在就有这样一群理想主义者,他们在陕北!斯诺随后向宋庆龄表达访问陕北的意愿,后者不仅支持其计划,还通过华北地下党促成与延安的联系。

我们用事后诸葛亮的说法,觉得那一群理想主义者都是神人,真实的情况并不是这样的,当时所有人都前途未卜,不知道革命的火苗是否能延续下去,而且还在尝试不同的路线,甚至引起内部的一些争论,有很多悲观,有些悲观的情绪还来自于我们后来所熟知的大人物呢!

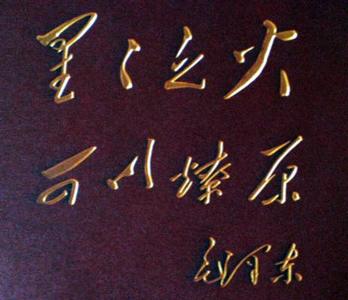

毛主席可能是从头到尾最坚定的人,我说的是外在的表现,可能他内心也有脆弱的一面,但是你不能表现出来啊,你要是表现出来,岂不是大家都动摇了?1930年的时候,毛主席给前线的将领写了封信,批评了一些同志对时局估量地一种悲观思想,这封信后来发表的时候,名字标注的是《星星之火,可以燎原!》

你说这封信要是1940年写的,那含金量就没那么高了,那可是1930年啊,红军都陷入绝境,随后遭遇了“攘外必先安内”,接下来为了保存力量,只好“长征”,其实就是为了突破“围剿”,用普通人的话讲,是“为了活命”,但毛主席比较乐观,说坏事也是好事,绝境之后必有新生,说“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机!”

从1934年第五次反围剿失败,从江西瑞金、于都等地出发开始长征,到了1936年长征结束,期间遇到的事情都是险象环生,赤水突围,稍有不慎,就会全军覆没,不过最终还是突破了围剿,1936年10月,红一、红二、红四方面军三大主力在甘肃会宁实现胜利会师,标志着长征结束。

长征大军,出发时总人数为20.6万,沿途补充兵力1.7万,到长征结束仅剩5.7万人,有不少于16.6万名红军将士战死或失散在长征途中。就这样一支队伍,若是没有铁血一样的理想,请问谁还能坚持的住呢?1935年,过娄山关的时候,突围险胜,毛主席随后写道:“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!”

斯诺就是好奇,这群人是不是铁打的,为什么还会有那么多人追随他们呢?于是斯诺就决定去陕北,跟斯诺一起去陕北的还有两个人,但这两人没有和斯诺一起回来,留在了陕北。一个是马海德医生,是一个外国人,另一个是斯诺在燕京大学教授新闻的学生王汝梅,后来参加革命化名为“黄华”。不过这本书里面没有提到他们,是为了保护他们的人身安全而隐去的,这都是新中国建立了之后,才说出来的。斯诺生命的最后,周总理派出医疗专家小组赴国外为他治病,带队的医疗专家组长和提供保障的外事领导人,也正分别是马海德和黄华。

斯诺到了陕北之后,那地方太穷了,但是人都很乐观,很有意思,比如国民党用飞机投放那种悬赏令,彭德怀就召集人把这些纸张捡起来,钉起来给同志们做本子用,还用这些纸张印教材印书,结果一本书的正面是“悬赏令”,反面是学习教材。里面写的好多人物故事,除了毛主席的外,还有朱德、彭德怀、贺龙、陈云、林伯渠和刘志丹等人的故事。

书中写他第一次见到毛主席是这样的,“他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔。”

书中并不是讲大道理,更不是喊口号,那时候谁知道将来是怎么样呢,就是了解他们成长过程中有趣的事情罢了,这本书好就好在没有“神话”,斯诺只想让他们的故事被需要的人熟悉,比如也写到了普通女同志的故事,“有一次,一个年轻的妇女替我把一捆书搬到楼上,使我吃惊的是,她竟能拿起由三个小伙子才勉强抬起的箱子。当我和她交谈起来的时候,我发现她原来就是红军的一个女战士。”

写到吃饭的时候,毛主席爱吃辣的,他也劝别人吃辣,说吃辣的人,革命的劲头比较足,还列举国外的如俄国、法国人也吃辣,因此具备有革命精神。结果当场有人反驳,说意大利人也爱吃辣椒和大蒜,然后毛主席笑笑认输了,说自己的理论不成立!

在延安这个地方,他们一边搞生产、一边战斗,是红军的常态。就是这样窘迫的环境,但是他们还乐呵呵地搞精神需求的建设,在那儿有阅览室,经常举办唱歌、打球、体育比赛,常常搞话剧演出,他还写到,“这儿有扫盲班,红军都是有文化的人,百分之六十到百分之七十的士兵是有文化的——这就是说,他们能够写简单的信件、文章、标语、传单等。”“除了学习文化外,红军战士们还可以进行战术推演,复盘之前经过的一些战斗。一个房间内有专为研究军事战术而设的一角,有土制模型。微型城镇、山岳、要塞、河流、湖泊和桥梁,都建在这些角落里,他们上这些课是军事训练的一部分。”

令斯诺吃惊的是,如果组织上有钱了,会把钱给士兵们花,有数的钱可以发挥到最大作用。而国民党那边,他看到的却是,有了钱之后,集中给长官们花。这一点上,陈嘉庚印象也很深,他在重庆和延安各自吃了一次饭,看毛主席喊送信的战士坐下一起吃,就断言未来天下一定是红色的。陈嘉庚回来是为了抗日捐款的,在重庆的时候,招待他的费用花了八万元;而在延安的时候,招待他的只有两菜一汤,他事后却说“中国的希望在延安!”看来陈嘉庚比斯诺看人更透彻一些,斯诺虽然被这里的乐观主义感染,但是他仍然认为,力量太薄弱,未来是堪忧的。

这本书是斯诺根据自己的所见所闻所思写下的,当时很多人都是不知道中国还有这样一群人的,很多普通人并不知道革命最终是否可以成功,更不知道何时可以成功,即便是最同情他们的人,都认定这群人最终会走向覆灭,连斯诺都觉得,初见之后,可能就是永远无法再见了。

那是最坏的时代,也是人类群星闪耀的时代,这本书在1937年出版,也算是在漫漫长夜中见到一丝光明了,在斯诺的书里,这里在白色恐怖下,充满了人类的希望和生命的活力,一群理想主义者终于守得云开见月明,在前仆后继的牺牲中,最终为中国人民走出来一条路,想起了陈乔年烈士的一句话:“就让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘带来的幸福吧!”

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信