毛主席战略决策艺术的重要特征——着眼特点、着眼发展、抓影响全局的关键环节

主席“着眼特点,着眼发展”“抓住影响全局的关键环节”的战略决策艺术,是中国共产党永远不能丢掉的制胜法宝。

主席在《中国革命战争的战略问题》这部战略学著作中,就论述过着眼特点、着眼发展、抓影响全局的关键环节的道理。着眼特点,也就是从实际出发、从战争中学习战争;着眼发展,也就是着眼于军事实践中的矛盾、以此为基础预判军事形势的发展变化,并制定推动形势向有利于我军的方向变化;抓影响全局的关键环节,也就是抓主要矛盾。主席的这些论述,是唯物辩证法在军事领域的具体化。这些不仅是主席战略著作的重要内容,而且是主席战略实践中展现的战略决策艺术的重要特征。笔者以主席这些军事电报为例,来呈现主席着眼特点、着眼发展、抓影响全局的关键环节的战略决策艺术。

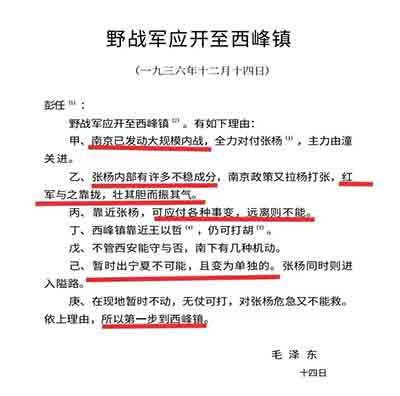

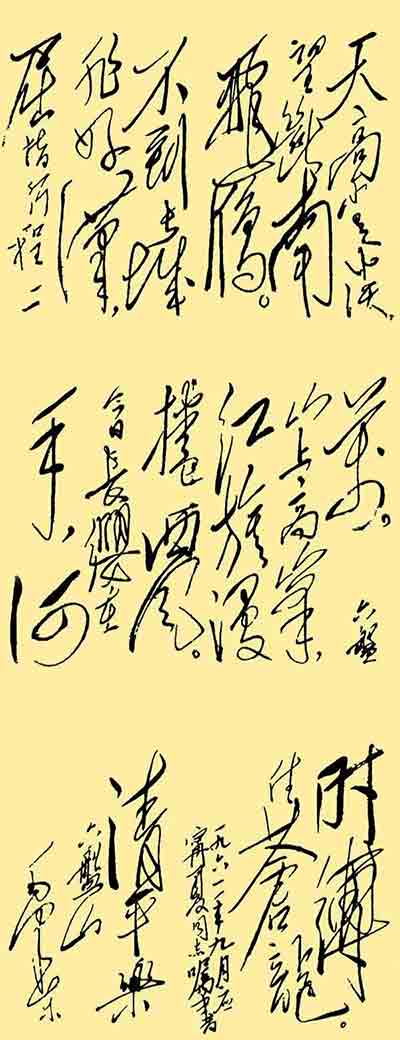

1936年12月14日,根据西安事变后的实际情况,主席致电彭德怀、任弼时,要求野战军开至西峰镇、向南转移,保证部队机动。

主席这一决策,体现了“着眼特点”:西安事变发生后,我军主要应该根据新的实际情况应对南京的威胁,并与发动西安事变、扣押蒋介石的张杨形成合力,从而便于应付当时的紧张局势。

主席这一决策,也体现了“着眼发展”:西安事变发生后,张杨内部存在不稳定因素,而且有各种事变发生的可能——为了预防、尽可能避免形势发展到不利于联合抗日、组建统一战线的局面,为了保证我中共和红军的主动,我军的主要应对方向必须是已经变化的矛盾聚集处。

主席这一决策,也体现了抓影响全局的关键环节、优先处理主要矛盾的战略思维:西安事变以后,南京与西北的矛盾加剧,东南方向成为了矛盾的聚焦点——我军只有在这一方向部署足够的力量,才能争取足够的主动,从而促进抗日统一战线的形成。张老四当年的“南下”是去西南,是躲避矛盾斗争的焦点、畏畏缩缩,导致军队打不开局面;主席这时的南下则是去东南,是投入矛盾的聚焦地、占据战略主动地位、为革命力量的发展打开局面。主席的简短精悍的决策,就蕴含着值得仔细分析、学习、钻研战略学问。

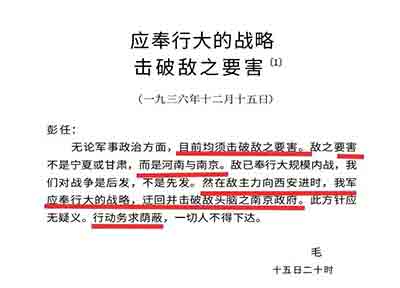

12月15日,主席再次致电彭德怀,并强调了重点战略方向是东南方向、要害是河南与南京。正如前文所述,主席认为:只有我军根据新的实际情况、预防敌人对西安大规模袭击从而导致对我军不利的局面的形成、将战略重点转移到主要矛盾聚焦的影响全局的要害方向,我军才能保持足够的主动。此时,无论是胡宗南还是马家军,都已经不是这次矛盾斗争的聚焦点——最大的威胁来自东南。可见,在这封电报,主席的决定又体现了着眼特点、着眼发展、抓关键环节的战略思维。

要注意,主席这里说的“迂回并击破敌头脑之南京政府”并不是要求彭德怀迅速攻占南京,而是以此为“大的战略”、长远目标,并在这一目标的基础上要求彭德怀率军南下、先打开东南方向的战略局面。彭德怀之后也是按照主席的战略精神,向东南方向先占领了我军当时实力条件下足以占领的一些战略要地,初步打开了局面。

主席这封电报不仅规划了战略目标,而且提出了一项战役性的要求——行动务须隐蔽。这就是出其不意的战争艺术思维。

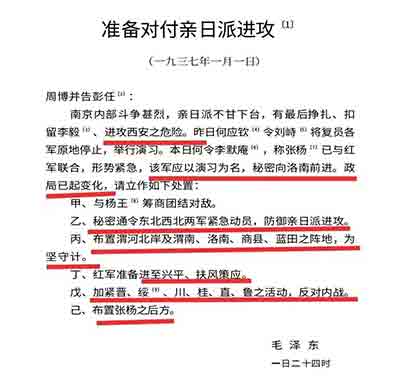

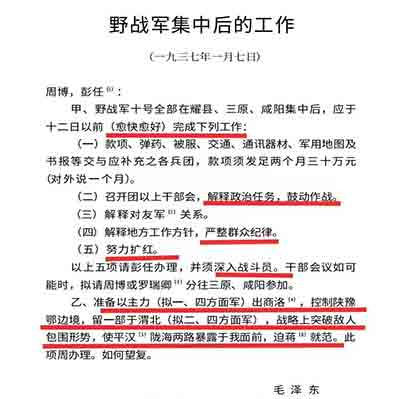

1937年1月1日、7日,主席根据敌人秘密向洛南前进、蒋介石可能扣押张学良(主席电报中提到的“李毅”即张学良)、可能会出现不利于我方的实际情况,为争取战略主动、使形势发展到有利于我方而导致敌人被动的局面,就制定了我军抓紧向东南方向行动、抓紧威胁敌人要害的战略决策,要求彭德怀继续南下扩展战略局面、直接威胁平汉陇海路等敌人根本重地,从而使敌人陷入被动。

主席在中央苏区时期利用福建事变威胁敌人根本重点迫使敌人回援的战略,由于博古为代表的“左”倾中央领导人的错误否定而没有执行。这时,已经成为全军实质上的最高统帅的毛主席,亲自做出了我军面对敌人进逼威胁而迅速直接威胁敌人要害、迫使敌人陷入被动的正确战略决策,并得到了比较顺利的实施。正是因为主席这一关键战略决策的成功实施,使南京国民党反动派在谈判中不得不做出了让步,极大加速了抗日统一战线的全面形成。

王稼祥同志在《中国共产党与革命战争——为<八路军军政杂志>一周年纪念而作》深刻指出:“中国共产党对于革命战争与革命军队的贡献,应当归功于中国共产党的领袖,中国的天才战略家——毛泽东同志。要有政治军事的远大预见与对中国社会的深刻透视,才能在大革命失败后全国黑暗的情况下,亲自率领数百人去进行游击战争,去开辟中国革命的武装斗争的新道路。”同样的道理,面对西安事变发生后错综复杂的局面,主席正式以政治上、军事上惊人的战略远见,从实际中透视到了有利于中国共产党实现根本战略目标的重要条件,并抓住了打开局面的要害,从而开辟了新的局面。主席“着眼特点,着眼发展”“抓住影响全局的关键环节”的战略决策艺术,是中国共产党永远不能丢掉的制胜法宝。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信