袁国平:黄埔四期毕业,毛泽东眼中的宣传鼓动家,皖南事变中牺牲的新四军政治部主任

袁国平自1925年考入黄埔军校四期政治科以后,就在中国共产党的指引下终生从事军队的政治工作。从北伐战争到南昌起义和广州起义,从海陆丰根据地到中央苏区,从万里长征到陕北边区,从江南抗日直至1941年在皖南事变中突围负伤、壮烈牺牲。他文韬武略,军政双全。在长达16年的时间里,他为中国工农红军和新四军的创建及发展殚精竭虑,建树颇多,成为人民军队政治工作和党务工作的优秀领导人之一。从他参加革命的时间和当年任职资历看,甚至早于“政工元帅”罗荣桓和“政工大将”谭政。

早年投身大革命和北伐战争的洪流

袁国平又名袁裕,字醉涵,笔名最寒,1906年5月26日出生在湖南省邵东县范家山镇梅仁村袁家台一户贫苦手艺人家庭。其父袁九清在他2岁时病故,母亲刘秀英初通文墨,节衣缩食送孩子读书。他6岁读私塾,10岁考入宝庆(今邵阳市区)循程学校,与贺渌汀同校。1922年秋他赴长沙考入湖南第一师范学校,编在本科第1部第23班。这里是毛泽东、蔡和森、何叔衡等建党先驱们的母校,他的同学有郭亮、夏曦、袁也烈、段德昌等。袁国平受良好校风熏陶和师友影响,积极参加爱国学生运动,担任省学联执行委员,1924年底加入社会主义青年团。

学生时期的袁国平读书格外发奋,很早就戴上了高度近视眼镜。他非常喜欢文学创作,为尔后参加革命从事政治工作打下了良好基础。1925年10月,第一师范教师田汉去上海,他毅然中止读了3年的学业随之前往,协助田汉创办《南国》半月刊。该刊后来发展为上海的进步文艺团体“南国社”,下设文学、绘画、音乐、戏剧、电影五个分部。这段工作经历,不仅使袁国平的思想与时俱进,更为后来在红军和新四军中重视办报和创作文艺作品等工作,起了直接的铺垫作用。

经过上海党组织推荐,袁国平等进步青年报考了国共合作的黄埔军校。他从上海乘轮船南下广州,以优异成绩进入军校。他身材瘦弱、加上眼睛近视,不宜做军事主官培养,被编入第4期政治科。第4期著名学员有共产党员刘志丹、林彪、曾中生、伍中豪、倪志亮、叶镛、郭化若以及属于国民党的谢晋元、张灵甫、胡琏、李弥、唐生明等人,不过他们是学习军事的。从1925年7月至1926年1月,第4期学员分7批入校,袁国平是1925年秋入学的,并于年底在军校加入中国共产党。中共黄埔军校支部由聂荣臻主持,受政治部主任周恩来直接领导。袁国平积极参加支部外围组织“青年军人联合会”的活动,同军校的国民党右派势力进行了多次针锋相对的较量。

◆袁国平

1926年7月,广州政府誓师北伐,袁国平于当年9月从黄埔军校毕业,立即赶往前线,担任北伐军左翼(第4军)宣传队第4队的队长,并结识了叶挺、蒋先云、周士第、周子昆等北伐军中的共产党员,为他后来在新四军与叶挺、周子昆等人共事奠定了基础。此时,他与叶挺独立团所在的第4军作为北伐军的开路先锋,亲历了汀泗桥、贺胜桥和攻克武昌城的战役。大革命的洪流从珠江两岸推进到长江流域,国民革命军大量扩编,第11军由第4军叶挺独立团在湖北扩建,他调任第11军政治部宣传科科长,投入讨伐夏斗寅叛乱的战斗。

为工农红军的发展壮大作出重要贡献

1927年大革命失败,袁国平随叶挺参加了八一南昌起义。部队在潮(州)汕(头)地区被打散,他于11月下旬避走香港,与中共广东省委书记张太雷取得联系,作为省委联络员潜入广州。12月11日,南国烽烟又起,广州起义的枪声打响。叶剑英、叶镛、袁国平指挥第4军教导团攻打市公安局,歼灭守军和警察,救出共产党员和群众800多名。由于起义失败,总指挥张太雷牺牲,教导团和广州工人赤卫队联队队长徐向前的100余人向花县转移。12月16日在花县小学操坪上,他们对余部1200人、1100支枪进行整编,确定番号为工农革命军第4师(不久改红4师),下辖3个团,以叶镛为师长,袁国平为参谋长。红4师先去粤北韶关寻找朱德、陈毅的南昌起义余部未果,转往粤东。1928年1月5日,红4师抵达海丰县城与红2师会合,支援海陆丰地区的农民暴动。恰巧,贺渌汀及三哥贺果也在东江特委工作,贺渌汀原名贺抱真,抗战时期创作了著名的《游击队歌》,此时受袁国平委托而谱写了《暴动歌》。在中央临时政治局委员、东江特委书记彭湃的主持下,红4师于海丰县城红宫举行了第一次党员大会,选举袁国平为书记,任命叶镛、袁国平、徐向前分别为师长、党代表和参谋长。这是袁国平主持军队政治工作之始,他还创办了一个报社,油印《红军生活》,也有一份通俗杂志《造反》问世,是红军最早的文艺刊物。

红4师与海陆丰地区的另一支工农武装红2师(师长董朗、党代表颜昌颐)协同作战,开展坚持游击战争。不久,拥有海丰、陆丰两县及五华、普宁、惠来、紫金、惠阳部分山区在内的东江根据地失陷。叶镛被俘牺牲,徐向前接替红4师师长。1928年冬,袁国平将党代表一职移交贺果,自己到上海向党中央汇报,并被派回湖南。由于要在家乡开展革命工作,他将“袁裕”改名“袁国平”。他以省委特派员的身份进入平江县山区,向红5军及当地党组织传达中共六大精神,并留下任中共湘鄂赣特委常委、宣传部部长、代理书记(书记王首道),开展湘鄂赣边区游击战争和根据地的创建工作。此期间,他与中共湘鄂赣特委妇女部的平江籍女干部邱一涵结婚。

◆1933年在福建建宁合影,左起:叶剑英,杨尚昆、彭德怀、刘伯坚、张纯清、李克农、周恩来、滕代远、袁国平。

1929年6月,袁国平从地方党务部门回到军队工作,调任红5军政治部主任。1930年6月,在湖北省大冶县刘仁八镇成立红3军团,彭德怀任总指挥,滕代远任政委,袁国平任政治部主任兼红8军政委。红3军团是红军的主力军团,刚成立就发动了攻打岳阳、长沙的战役,而且连下两城。夺取长沙以后成立了全国第一个省级苏维埃政权——湖南省苏维埃政府,主席李立三(王首道代理),委员有彭德怀、滕代远、袁国平等。红3军团政治部设在吉祥巷的大吉祥旅馆,袁国平任命左基忠担任《红军日报》主笔,这是红军第一张铅印报纸,公布了苏维埃政府的施政纲领和《暂行劳动法》《暂行土地法》。他还与红8军军长何长工召集各国驻长沙领事馆及教堂、医院、商团、记者中的外国人开会,向到会300多人宣传红军政策。8月中旬,红3军团撤出长沙,在平江得知朱德、毛泽东率红1军团正从江西赶来支援红3军团,袁国平立即前往联络,转达红3军团前委建议将红1军团、红3军团合编红一方面军,由毛泽东、朱德统一领导的意向。两个军团负责人在浏阳县永和镇李家大屋开会,合并组建红一方面军。此举对扩编正规红军,实现以游击战为主向运动战为主的战略转变,开创土地革命战争新局面,均具有重要意义。袁国平从中所起推进作用,功不可没。

此后,袁国平转战中央苏区,先后担任红一方面军政治部副主任、红3军团副政委兼政治部主任,中华苏维埃中央革命军事委员会委员,红军东方军政治部主任等职(东方军司令员和政委分别由彭德怀、滕代远担任),在连续五次反“围剿”作战中均发挥了政治工作领导人的作用。此时,国民党第19路军成立福建政府,愿与红军合作,共同反蒋抗日,袁国平担任红军的谈判代表。1934年1月,在红色首都瑞金召开了中华苏维埃共和国第二届全国代表大会,袁国平当选中央执行委员会委员,并获中革军委颁发的二等红星奖章。长征期间,他先后任红3军团(后改称红3军)政治部主任、红军总政治部副主任兼红一方面军政治部代理主任、党务委员会书记,坚定不移地维护遵义会议以后形成的毛泽东在党和红军的核心地位,率领所属部队战胜敌军围追堵截,越过人迹罕至的雪山草地。在陕北,他任后方办事处政治部主任,奉命创办红军学校,先后担任西北红军大学政委、抗日红军大学政治部主任兼第3科(后称附属步兵学校或教导师)政委、抗日军政大学第二分校校长兼政委,编写了《战时政治工作》《党的性质和任务》等教材,为党培养了大批军政干部。

开展华中抗日根据地新四军的政治工作

1937年7月全民族抗战的枪声打响,根据国共两党达成的协议,南方8省的红军和游击队整编为国民革命军新编第四军(简称新四军)。1938年3月18日,中共中央决定调陇东特委书记兼八路军驻陇办事处主任袁国平去皖南,担任中共中央东南分局委员、中央军委新四军分会委员、新四军政治部主任。毛泽东担心一些人不了解袁国平,特致电新四军副军长项英,称赞“袁政治开展,经验亦多,能担负独立工作”。毛泽东还对随行的刘志坚、王平说:“这次带你们去新四军的袁国平,是我们红军著名的宣传鼓动家。”

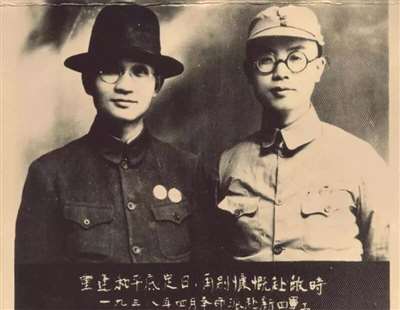

◆1938年袁国平奉命赴新四军工作,途经郑州与其兄袁醉如合影并题词。

4月26日,袁国平率一批干部风尘仆仆从延安抵达黄山下的岩寺古镇。岩寺地处安徽省徽县,是新四军军部所在地。他协助项英负责新四军的政治工作,而新四军由南方8省14个根据地的游击队组成,在分散游击的环境中,政工干部短缺,政治工作薄弱,他深感新四军的政治工作尚处于拓荒阶段,决心将初创的新四军锻造为一支共产党绝对领导的铁军。为此,他制定了《新四军政治工作组织纲要草案》,大力加强新四军基层党组织建设,健全各级政治工作机关,注重培养和锻炼政工干部,开展形式多样、内容丰富的宣传教育。

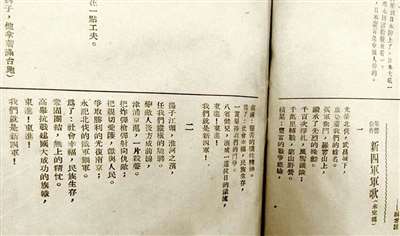

◆1939年5月, 新四军抗敌社《抗敌》杂志第三号刊登的《新四军军歌(未定稿)》。

要坚持敌后持久抗战,必须健全政治工作的机构和制度。正如他在新四军第一届政治工作会议上总结的:克服敌后抗战的困难,“最重要的是真正要把政治工作看作军队的生命线,依靠坚强的政治工作建军。”他主持创办了《抗敌报》《抗敌》杂志和《抗敌画报》,常常执笔为报刊写稿。他运用抗大办学“建军必须建人”的经验,把教导总队办成抗大式学校,还亲自编写教材《新四军政治工作十讲》。他在《抗敌》杂志发表了题为《江南敌后游击战争中的军队政治工作》等文章,提出“建军必须建人,建人必须建脑”,使新四军的政治工作在较短时间内呈现出蓬勃发展的局面。为发扬北伐铁军老四军的光荣传统,他还与陈毅等一道创作《新四军军歌》,使之成为一首雄壮有力、脍炙人口的著名军歌。陈毅夸奖:“国平是一个好的宣传鼓动者,有才干。”

1941年1月15日,袁国平在皖南事变中指挥部队向北突围,身负重伤。他把身上仅有的几块银元交给军部警卫连副连长李甫带,叮嘱他代缴党费。为了不拖累部队,他趁人不防,举枪自尽,实现了自己“如果有一百发子弹,要用九十九发射向敌人,最后一发留给自己,决不做俘虏”的诺言,时年35岁。他牺牲之后,王首道闻讯悲痛万分,为他作了挽联:“从戎黄埔军校,首义南昌,发展红军丰功在;纵横湘鄂赣边,抗敌江南,坚持革命壮志存。”

袁国平的革命精神历久弥新

一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。袁国平既是军队党务工作的卓越领导人,又是政治工作理论和原则的模范践行者。他坚定的理想信念、光辉的革命业绩、高尚的品德风范,给我们留下了宝贵的精神财富。尤其是他在生死关头表现出卓越的决断和无畏的牺牲精神,“愿以最后一滴血贡献于国家民族”,感天动地,光照日月。

袁国平投身革命以后,无论斗争形势多么复杂严峻,无论遇到什么艰难曲折,对党领导的革命事业始终充满必胜信心。例如,在1927年革命转折的危急关头,他参加的南昌起义、广州起义相继失败,部队群龙无首、濒于溃散。他挺身而出,与叶镛、徐向前主持部队整编,然后率余部转移到粤东的海陆丰地区,保存了革命火种。他经历了湘鄂赣苏区和中央苏区的反“围剿”战争,1935年10月参加长征,跨越万水千山到达陕北。他学习毛泽东写的《七律·长征》雄伟诗篇,步原韵和诗:“万里长征有何难?中原百战也等闲。驰骋潇湘翻浊浪,纵横云贵等弹丸。金沙大渡征云暖,草地雪山杀气寒。最喜腊子口外月,夜驰茫荒笑开颜。”字里行间,渗透着他藐视一切艰难困苦、对胜利充满信心的豪迈情怀。尽管南征北战,出生入死,他仍以坚定的革命信念,始终保持共产党人的高贵品质。即使在生命的最后时刻,他仍不忘交代战友把随身携带的笔记本和七块大洋作党费转交组织,并代他向组织汇报,充分表现了一名党员的坚强党性和对革命事业的无限忠诚。

◆新四军政治部主任袁国平。

袁国平善于把政治工作的一般原则与实践相结合,迅速适应新情况、解决新问题、开拓新局面。红3军团攻占长沙期间,他抓了两件大事:一是扩大红军,二是筹措军饷。短短数日内,红3军团就扩编8000人,人数陡增一倍,还筹到军饷40万银元。1933年7月,以红3军团为主体的东方军入闽作战。他作为政治部主任带领政工干部联系地方、动员群众参战,鼓舞指战员吃苦耐劳,连续作战,一举打进漳州城,还缴获了敌人的飞机。10月22日,军委总政治部《红星》报发表社论《把模范的奖旗赠给东方军》,称赞“东方军完成了政治工作最光荣的一页,是中央苏区红军的光荣模范”,号召把东方军的政治工作经验推广到红军中。他到新四军工作即深入南京、江宁、镇江、丹阳、芜湖近郊进行了约两个月的调查研究,先后发表了《过去党的工作总结及今后党的建设》《江南敌后游击战争中的军队政治工作》《对敌军的政治工作》等文章,对加强新四军政治工作起了重要指导作用。

袁国平酷爱读书,涉猎广泛,在繁忙的工作中总要挤时间学习,行军作战也不间断。他强调看书“三原则”:少而精、学与做、理论联系实际。他不仅以身作则,还严格督促指战员学文化。红军东方军入闽作战期间,他要求战士每天最少学会一个字,并在行军背包后面贴上字,边走边学习。他勤于写作,笔耕不辍。在紧张的行军途中,也常在马背上起草传单、布告,一到宿营地就印发和张贴,从而发挥了政治工作的强大威力。他知识渊博,思想敏锐,有较高的政治理论水平和很好的文字修养,亲手撰写了许多报告、讲话、文章和教材,仅袁国平诞辰100周年之际,中央文献出版社2006年出版的《袁国平文集》,就收录了40篇约30万字,涉及军队政治工作的各个方面,是我军政治工作的宝贵遗产。他多才多艺,主持过《新四军军歌》的创作,自己在戎马倥偬之际留下了“北伐长征人犹在”“天翻地覆见大同”等诗句,字里行间洋溢着崇高理想和奋斗精神。

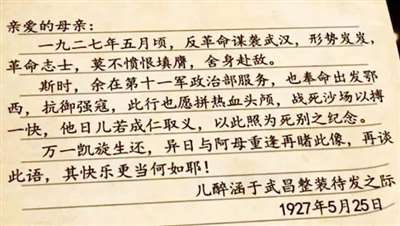

袁国平投身革命始终抱定“牺牲一切奋斗到底的决心”,体现了崇高的思想品质和精神境界。1927年5月参加讨伐夏斗寅叛乱的战斗前,他给母亲寄去一张照片。照片背面写道,“亲爱的母亲:一九二七年五月顷,反革命谋袭武汉,形势岌岌,革命志士莫不愤恨填膺,舍身赴敌。斯时,余在第十一军政治部服务,也奉命出发鄂西,抗御强寇,此行也,愿拼热血头颅,战死沙场,以搏一快,他日,儿若成仁取义,以此照为死别之纪念。万一凯旋生还,异日与阿母重逢,再睹此像,再谈此语,其快乐更当何如耶!”落款是:“儿醉涵于武昌左旗整装待发之际,1927年5月25日。”语言虽短,却处处洋溢着保家卫国、战死沙场的豪情壮志。全民族抗战爆发以后,他恳请党中央派他上前线。他一再表示:“愿为我中华民族之生存、解放和夺取抗战的最后胜利而英勇战斗,纵然捐躯疆场,死而无憾”(见1938年9月8日给侄儿袁振鹏的信)。1940年10月18日给胞兄袁醉如写信附了一首诗:“十年征尘感系多,问君何事费蹉跎?愿将头颅抛原野,不随池流逐浊波。”他的家庭为革命事业付出巨大牺牲:长征时他的军马经常驮着伤员,而他的妻子、红军女干部邱一涵用缠裹过的小脚走完二万五千里路程。长期的战争环境,他无暇顾及深爱的亲人,先后将三个子女送回老家。因为贫穷无依,大女儿13岁做了童养媳,小女儿2岁死于贫病无医;儿子袁振威8个月被送回湖南老家,一度牵着双目失明的祖母讨饭度日。

袁国平将一生献给了革命事业,尤其在风云突变的皖南事变中,面对国民党顽固派的重兵围攻,浴血奋战,英勇献身。新中国成立伊始,1952年7月华东军区派人寻找到袁国平等三位烈士的遗骸并移厝南京,在雨花台烈士陵园望江矶新砌筑的中式穹窿大墓中安葬,供后人瞻仰凭吊。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信