1932年毛泽东带病起草《对日战争宣言》,这是首次以国家政权的名义发布的抗日檄文

1932年春,日本帝国主义侵占我东三省,侵略气焰日益嚣张。在国民党统治区,广大人民群众纷纷抗议日本侵华暴行,要求南京国民政府出兵抗日,收复失地。同年4月15日,由毛泽东在江西瑞金起草完成的、中华苏维埃共和国临时中央政府发布的《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》(以下简称《对日战争宣言》),震动了全国。

病榻起草 民族危亡担当

毛泽东深刻地认识到,日本帝国主义欲灭亡中华民族,势必引发中国人民的民族义愤,民族矛盾也因此会逐步上升为中国社会的主要矛盾,抵制侵略成为当务之急。随着红军和根据地的建立和发展,“苏维埃政府和工农红军是唯一武装抗日的政府和军队”。然而党内对全国革命形势的认识并非完全统一,部分干部仍受“左”倾错误路线的影响,认为应集中力量推翻国民党统治,而非联合一切力量抗日。

在毛泽东上东华山养病之前,他在瑞金叶坪主持召开中共苏区中央局会议,报告三次反“围剿”的情况和九一八事变后的全国形势。他认为日本帝国主义灭亡中国的大举侵略行径,势必引起全国人民的抗日高潮,国内阶级关系必将发生变化。中央代表团有成员却指责说:“日本占领东北主要是为了进攻苏联,不作此估计就是右倾机会主义”“我们必须提出武装保卫苏联”,否则“就是典型的右倾机会主义”。

批评的声音来势汹汹,毛泽东一言不发,会议不得不中途更换主持人。会后不久,他就向苏区中央局请病假休养。中央局同意了毛泽东的请求,苏维埃临时中央政府的工作暂由项英负责。

1932年1月下旬,毛泽东遵照中共苏区中央局的决定,前往瑞金城郊的东华山古庙休养。这座始建于清嘉庆年间的寺庙,一时间成了他观察国内外形势的“战略指挥部”。尽管身患重病,毛泽东仍坚持每天研读最新的报纸,关注上海战事和东北沦陷的最新动态。此时的毛泽东名义上是带着警卫班到东华山古庙休养,心里却一直惦记着几件大事。一件是日本军国主义在继续扩大对中国国土的践踏,一件是几万红军攻打赣州的安危如何。

江西瑞金叶坪东华山毛泽东同志休养处

据他的警卫员吴吉清回忆:“下午的时事学习,仍在庙后我们的‘教室’上课。主席给我们讲党的方针政策,红军的组织纪律,九一八事变后全国的形势,东北三省的情况……从国内到国外,主席都讲到了。”

几天后,毛泽东就从报上看到1月28日日本军队突然进攻上海以及上海军民奋起抵抗的消息。很快,他收起报纸,不顾身体不适,以极大的政治责任感和对民族命运的深切忧思,在病榻上起草了《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》。他写道:“日本帝国主义,自去年‘九一八’以武力强占中国东北三省后,继续用海陆空军占领上海嘉定各地,侵扰沿海沿长江各埠,用飞机大炮屠杀中国人民,焚烧中国房屋,在东北及淞沪等地,被损害的不可数计,这种屠杀与摧残,现在仍在继续发展。”进而指出,“中华苏维埃共和国临时中央政府特正式宣布对日战争,领导全中国工农红军和广大被压迫民众,以民族革命战争,驱逐日本帝国主义出中国,反对一切帝国主义瓜分中国,以求中华民族彻底的解放和独立”。

宣言擎旗 抗日核心主张

这篇1400余字的《对日战争宣言》分为6个部分,核心内容包括:宣战声明、揭露国民党政府的卖国行径、动员全民抗战的具体措施、国际联合的诉求等。明确提出了“反蒋抗日”的救国方针,呼吁全国各界团结起来,拿起武器直接对日作战,将日本帝国主义赶出中国。

《对日战争宣言》的发表,得到了各革命根据地和民众的支持与拥护。宣言的抗日思想逐渐深入人心,坚定了中国人民战胜日本帝国主义的信心。中央苏区开展了各种形式的宣传动员。《红色中华》专门开辟“反日战线”专栏,报道苏区、全国乃至国际反日运动新闻;瑞金城市区和下肖区的列宁小学,在每个学校门口设立日本并吞中国的地图,并向群众宣传其中的意义;博生城市区(今属宁都县境内)出现了群众争相报名加入反帝拥苏同盟的情况。

两个多月后,毛泽东又签发了《中华苏维埃共和国临时中央政府关于动员对日宣战的训令》。《训令》依照《对日战争宣言》的抗日主张,部署了具体的抗日行动和斗争策略,彰显抗日决心。

《对日战争宣言》的发表,是民族大义的呐喊。在内忧外患、民族危亡之际,毛泽东的方案是代表整个中华民族进行抗日,并且在这场民族斗争中锤炼共产党的力量。多年后,毛泽东与外国记者的对话也指出:“如果我们的国家被人掠占了,也就无从谈起建设共产主义的问题。”“共产党……最关心中华民族的命运和我们后代子孙的命运。”外侮和侵略,将中国共产党和红军推上了政治舞台的前沿,拯救国家于危难之际,成为他们义不容辞的历史使命。

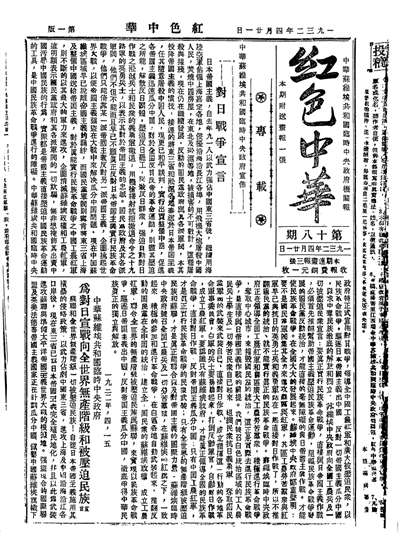

1932年4月21日,《红色中华》刊发《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》

统战先声 深远历史奠基

对于时局,毛泽东洞若观火。九一八事变后,毛泽东通过实地调研和深入分析,力排众议,强调“必须把反帝斗争与国内革命战争结合起来”,在《对日战争宣言》中率先提出了统一战线进行抗日战争的思想,号召白色统治区域的工人、农民、士兵及一切劳苦民众组织民众抗日义勇军,夺取国民党军阀的武装来武装自己,直接对日作战,并成立指挥这一行动的各地革命军事委员会,还呼吁白军的士兵暴动起来,打倒反动军官,自动对日作战。虽然这一号召主要针对生活在社会底层的劳苦大众和国民党军队中的基层士兵,但它所体现的统战思想,以及“反蒋抗日”口号,为中共后来确立的“逼蒋抗日”和“联蒋抗日”的政策主张奠定了思想认识基础。

在毛泽东这一统战思想的影响下,1933年1月,苏维埃临时中央政府和中革军委提出与国民党军队“订立共同作战协定”的3个条件,即“(一)立即停止进攻苏维埃区域;(二)立即保证民众的民主权利(集会、结社、言论、罢工、出版之自由等);(三)立即武装民众,创立武装的义勇军,以保卫中国及争取中国的独立统一与领土的完整”,迈出了联蒋抗日的第一步。正如毛泽东后来在《论反对日本帝国主义的策略》中所言:“党的任务就是把红军的活动和全国的工人、农民、学生、小资产阶级、民族资产阶级的一切活动汇合起来,成为一个统一的民族革命战线。”“我们已在境内的全体人民中,组成了一个岩石般的坚体。因为每一个人都准备为他们的政府而战,每个人都是自动的,有意识的为着本身的利益和正义而战。”统一战线策略的不断完善,使中国共产党能够团结一切可以团结的力量,形成全民族抗战的强大合力。

毛泽东起草《对日战争宣言》,并非孤立事件,而是中共在抗战初期战略调整的缩影。在《对日战争宣言》的号召下,中央苏区抗日救亡的宣传和运动逐渐深入广阔的乡村,成立了很多反帝同盟组织。如1932年4月,苏维埃临时中央政府发布《关于动员对日宣战的训令》,要求各地“组织反帝同盟会”“建立工人纠察队和农民自卫队”等,军事行动上,红军各部队在根据地周边开展游击战,袭击日军运输线和据点。1934年7月,红七军团改编为“中国工农红军北上抗日先遣队”,高举“停止内战,一致抗日”旗帜,由7月6日从江西瑞金出发,转战闽浙皖赣边区,宣传抗日。

《对日战争宣言》是中国共产党在民族危亡时刻率先吹响的抗日号角。这是首次以国家政权的名义发布的抗日檄文,其公开发表时间比著名的《八一宣言》(1935年8月1日中共驻共产国际代表团草拟《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》)早了3年多,是中共历史上最早公开、系统地阐述抗日主张并号召建立广泛抗日力量的重要文献。虽然受苏区相对独立、国民党“围剿”等因素影响,在全国影响力有限,但率先高举抗日旗帜、蕴含统一战线思想的战略远见,为党后来确立和完善抗日民族统一战线理论及政策奠定了坚实的思想基础。因此,它的历史意义和价值不可忽视,是中华民族抗战历程中的重要文献。

原文刊载于《炎黄春秋》2025年第7期 原题:《毛泽东起草<对日战争宣言>始末》

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信