大学的底线在哪里?这还有脸过那个恶心人的教师节?!

在这个口口声声讲“安全第一”的年代里,原以为大学宿舍的铁门与铁规,起码还能挡住一些不该出现的人。可谁曾想到,重庆理工大学却硬生生把这道门拆了,扯开一道口子,还要一本正经地告诉学生:放心,我们“严格分层管理”。

这不是喜剧,这是闹剧。

事件的由来:突如其来的“客人”

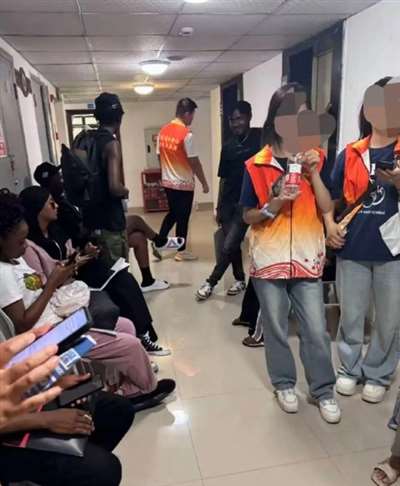

9月15日,三十位远道而来的留学生,主要来自非洲国家,背着行囊抵达重庆理工大学。他们原本应该住进16号留学生公寓。可惜天不遂人愿,16号楼的床铺没装好,水电没布完,于是校方手一挥,来了个“临时安置”。

“临时”二字,多么好用!它可以遮掩准备不足,可以掩盖失职懒政,还能把责任往“突发状况”上推。

于是,这三十名男留学生被安排住进6号楼的2至4层,而这栋楼的5至8层,早就住满了本校女学生。

校方倒是有一番冠冕堂皇的说辞:我们严格分层管理,电梯分时段管控,留学生只能走消防通道,有人值班盯守,还加装物理隔离。

听上去就像是临时演出的马戏节目,口号喊得震天响,可舞台后面的破布一眼就能看穿。

舆情发酵:女生的愤怒与公众的讥讽

女生们最先发现了异样。宿舍楼大门口的标识还挂着“女生宿舍,男生勿入”,可楼道里却出现了一群陌生的男性面孔。她们的第一反应不是好奇,而是惊惧。

毕竟,宿舍是私人空间,是最后一块心理领地。可是,没收到任何通知,她们只能眼睁睁地看着一群陌生人推着行李走进来。

于是,抗议声四起。

有人质问:学校为什么不安排他们去校内其他男生宿舍的空房?有人追问:既然留学生宿舍条件标准更高,为何提前不准备妥当?甚至有人冷笑:父母来学校探望都要被挡在门外,留学生却能堂而皇之地住进女寝楼,这算什么?

这下,舆论哗然。

有人说,这是管理失职;有人说,这是双标;有人说,这是跪舔。

一句话:本土学生的权益,成了最廉价的牺牲品。

校方回应:搬走了,可脸还在地下

风波扩大,校方终于出手。9月16日上午10点,保安开始行动,一天之内,把所有30名留学生搬到了原本该住的16号公寓。

随后,一纸通报发了出来:承认工作有疏漏,为造成不便致歉,承诺立行立改。顺便还否认了网上传的“留学生在女寝开联谊会”之类的消息。

看上去,他们解决问题很快。可是,真相却很刺眼:

问题压根不该发生。

提前几个月就知道有留学生要来报到,留学生宿舍却拖到报到当天还没准备好;一纸“临时安置”,就敢踩到校园最基本的红线——性别宿舍隔离。搬走是好事,但这只是把错误抹平,却掩盖不了管理的懒惰和对学生权益的漠视。

一句“致歉”,能让受惊吓的女生们安心吗?一句“举一反三”,能抚平舆论中的愤怒吗?

恐怕不能。

深层的病灶:国际化的跪姿

有人替学校辩解:这是紧急情况,学校处理得也算高效。可是,真要高效,为什么不是提前准备?为什么不是用酒店临时安置?

答案很明显——他们懒得多想,更懒得多花钱。

于是,最方便的办法就是牺牲学生的安全感。

更深层的问题在于:留学生在中国高校享受的“超国民待遇”,早已不是一天两天的事。宿舍标准更高,奖学金更多,待遇更优厚。而本土学生呢?挤在条件简陋的宿舍里,还要眼睁睁看着留学生轻而易举越过规矩。

有人讽刺:“要是本校男生提出住女寝,学校会答应吗?”答案不言自明。

所谓“国际化”,如果只是靠跪着迎客,把自己的学生踩在脚下,那这种国际化,不是开放,而是失节。

真正的问题:脸不要了,还能要什么?

宿舍是安全的底线。性别隔离不是小题大做,而是基本常识。

可重庆理工大学偏偏在这条红线上走钢丝,还试图用几句“管理严格”来掩饰。

鲁迅曾说,世上本没有路,走的人多了,也便成了路。可我担心,这样的荒唐事若被默认,某些大学真可能越走越远:今天是临时安置,明天可能是制度例外。到最后,学生的权益,怕是只剩下墙上的标语。

南通森林野生动物园退588元卡还能掏5万块救孩子;而某些大学呢?拿着财政拨款,喊着“立德树人”,却连学生宿舍的安全底线都不守。

动物园能把人当人,大学却把人当草。这才叫荒唐。

尾声:真正的国际化,应从尊重开始

这场风波的本质,不是家具没装好,不是应急不力,而是规则的失衡与底线的失守。

如果连学生最基本的安全感都要拿来交换所谓的“便利”,那不管喊多少口号,贴多少标语,这所大学,都不配说自己是“为学生服务”。

真正的国际化,不是跪着迎客,不是牺牲本土学生的尊严,而是让所有人都在同一套规则下安心生活。

可惜,有些大学连脸都不要了。

于是,我只能冷冷地说一句:

真能跪呀。

原题:大学的底线在哪里?——从留学生住进女生宿舍说起

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信