新中国第一部喜剧片和第一部名著改编片到底是?

从影视看社会。虚无之风从何而起?“哪部是“第一部”倒在其次,更重要的,是深入地了解不同阶级专政下的文艺跨媒介创作背后的社会生产,文艺的创、改、演与政治经济基础之间、与不同群体之间的关系。这是值得我们去努力探索的电影史课题之一。”

撰文起因

最近我在查阅关于香港新艺城影业的文献时,发现B站一个up主的视频内容很不错,于是连看了几期。

不过,在《中国娱乐02&香港电影史45:梁家辉首秀,李翰祥北上,一把火烧掉我们厂半年产值》这期提内地影史的几个“第一部”时,文案犯了两个错误。在视频13分56秒到14分15秒,旁白提到:

“从1979到1981,三年间刘晓庆共出演7部电影,这个产量在当年是非常恐怖的;并且在这7部电影之中,刘晓庆又接连创下了多个“第一”:如《瞧这一家子》是新中国第一部喜剧片,《神秘的大佛》是新中国第一部武打片,《原野》则是新中国第一部名著改编电影。”

https://b23.tv/11KSxC7

有必要指出,新中国第一部喜剧片并不是1979年《瞧这一家子》,新中国第一部名著改编电影也不是1981年《原野》。

前三十年的喜剧片

根据我目前看到的电影,新中国第一部喜剧片应该是1952年《美国之窗》。电影由黄佐临根据话剧改编,黄佐临、石挥、叶明联合导演。这部影片的全片视频曾经长期踪影难觅,2020年时,网友在微博发了一个哥伦比亚大学图书馆中国老片合集,其中就有《美国之窗》,我看完后,在同年12月将视频开头多余无用的画面删去,上传到了B站。可点击下面的视频直接观看,或长按下面的图片扫码跳转B站观看(https://www.bilibili.com/video/BV1AK4y1j7VL)。

影片故事发生在朝鲜战争期间,许多美国劳工包括本片男主角堪特(于飞 饰)都失业了,堪特同时还面临着将被强征入伍、去朝鲜做美帝国主义炮灰的困境,生活无望。一天,当堪特擦完一座大厦的玻璃,准备从四十二楼窗户跳下去的时候,资本家巴特拉(石挥 饰)在他身上发现了巨大的商机,在猎奇成风的资本主义社会,跳楼也可以成为暴富的机会。巴特拉和一众公司签订了合同,叫来一群媒体,让堪特帮忙在广播里说点告别话,顺便给一群公司打广告,然后再跳下去,如此一来堪特就可以拿到不少钱留给他的家人,而巴特拉却隐瞒了自己可从中捞到三倍于堪特所得的一大笔钱。堪特一开始对此半信半疑,不断答应巴特拉的条件。直到被雇来房间里安装设备的几个美国工会劳工给他做启发,堪特才一步步识破了巴特拉等资本家的险恶用心,最后,他们用智慧和勇气挫败了他们的吸血计划。工会劳工告诉堪特,只有回到人民中,才能解决问题,希望的曙光就在苏联。

图片:豆包AI生成

影片的对白设计精妙、通俗风趣,表演生动贴切,辛辣讽刺了美国资本家对内残酷剥削、视人命如草芥,在外大打侵略战争、大发战争财的丑恶面目,在“氢气弹”牌香烟、跳楼打广告等设计的幽默逗趣中完成了对美帝国主义的有力批判。当然,《美国之窗》终究是一部相当外国的片子,演员一个个戴着假鼻子、垫高面目骨骼,化着“仿美”妆演外国的人和事。真要说新中国最早一部具备完整的喜剧结构、以喜剧手法贯穿始终的、完全本土的喜剧故事片,应该是1956年《新局长到来之前》。

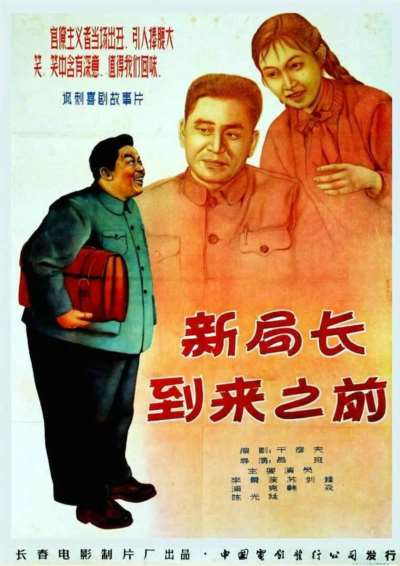

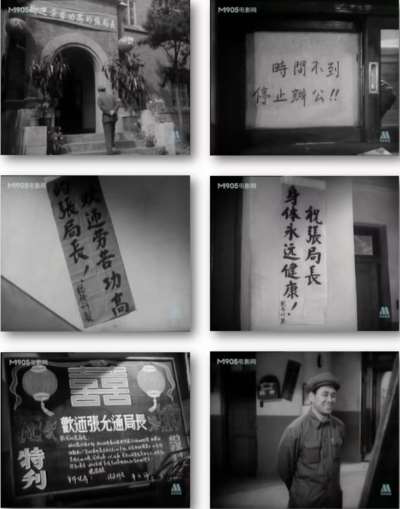

这部电影根据何求的独幕话剧改编,编剧于彦夫,电影导演吕班,主演有李景波、浦克、苏剑锋、韩焱等。它通过短小的故事(全片时长46分钟),讽刺了一位好大喜功、爱吹牛拍马、工作马虎不负责、媚上欺下的官僚主义者——牛科长。

牛科长(李景波 饰)占用了放水泥的房间,

要给新局长建办公室,却漠视职工宿舍漏雨问题。

下雨了,职工忙着转移院子里的水泥,

他在办公室里大啃猪蹄和馒头。

新上任的张局长(浦克 饰)到来之前,

牛科长布置了肉麻吹捧的横幅、标语、黑板报;

手下对来办事的普通人,服务态度仍是爱理不理。

1955年4月,吕班向电影局副局长陈荒煤汇报了要开办喜剧电影创作小组的想法,陈荒煤同意并批准了部分经费;同年5月,以吕班与天津曲艺作家何迟为核心的喜剧电影创作小组正式成立,并被命名为“春天喜剧社”。1956年4月,毛泽东提出“双百方针”,电影制片厂鼓励自主组合,放宽选题限制。这都为新中国第一部完全本土的喜剧片《新局长到来之前》的诞生创造了条件。

除《新局长到来之前》外,同时期中国内地出品的喜剧片还有:1956年《不拘小节的人》、《如此多情》,1957年《没有完成的喜剧》、《寻爱记》、《球场风波》、《幸福》,1958年《花好月圆》、《布谷鸟又叫了》、《三毛学生意》(后者根据滑稽戏改编)等。

可惜的是,因为挑战了文化权威、触怒某些干部,加之反右扩大化,部分作品和创作者被安上了反党反社会主义的罪名,讽刺喜剧片的这股发展势头遭到了沉重打击。

50年代末到60年代初中期,内地兴起了以歌颂为主调的喜剧片,涌现出多部优秀作品,如:1959年《五朵金花》、《我们村里的年轻人》、《今天我休息》、《乔老爷上轿》,1962年《李双双》(小说改编)、《哥俩好》(话剧改编)、《锦上添花》、《球迷》、《魔术师的奇遇》(后者是新中国第一部彩色立体宽银幕立体声喜剧故事片,是一部3D电影)、《女理发师》(滑稽戏改编)、《大李小李和老李》,1963年《我们村里的年轻人 续集》、《七十二家房客》、《满意不满意》、《如此爹娘》(后三部均根据滑稽戏改编),1964年《抓壮丁》(话剧改编)等。

综上,我列举了27部喜剧片,它们的出品时间在1952—1964年之间,都早于该up主提到的1979年电影《瞧这一家子》。

前三十年的名著改编片

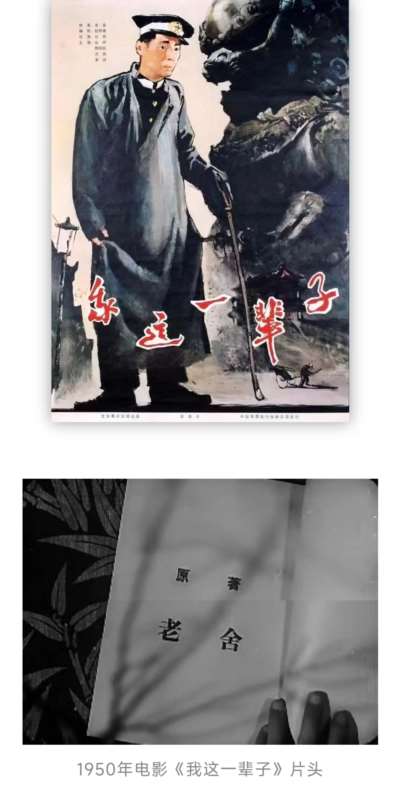

至于新中国第一部根据名著改编的电影,应是1950年《我这一辈子》,原著是老舍的同名小说,文华影片公司出品,电影编剧杨柳青,导演和男主演是石挥。

前三十年时期根据名著改编的电影非常多,除了《我这一辈子》,还有:

1950年《腐蚀》(原著:茅盾)

1951年《新儿女英雄传》(原著:袁静、孔厥)

1952年《龙须沟》(原著:老舍)

1953年《鸡毛信》(原著:华山)

1956年《祝福》(原著:鲁迅)

1956年《家》(原著:巴金)

1956年《铁道游击队》(原著:刘知侠)

1956年《秋翁遇仙记》(原著:抱瓮老人《今古奇观》之《灌园叟晚逢仙女》,源自冯梦龙《醒世恒言》)

1958年《花好月圆》(原著:赵树理《三里湾》)

1959年《青春之歌》(原著:杨沫)

1959年《林家铺子》(原著:茅盾)

1959年《风暴》(原著:中国青年艺术剧院《红色风暴》)

1959年《万水千山》(原著:陈其通)

1960年《林海雪原》(原著:曲波)

1960年《红旗谱》(原著:梁斌)

1961年《刘三姐》(原著:民间传说,彩调剧等地方戏曲)

1961年《暴风骤雨》(原著:周立波)

1962年《李双双》(原著:李准《李双双小传》)

1963年《红日》(原著:吴强)

1963年《小兵张嘎》(原著:徐光耀)

1963年《野火春风斗古城》(原著:李英儒)

1963年《早春二月》(原著:柔石)

1964年《小二黑结婚》(原著:赵树理)

1965年《烈火中永生》(原著:罗广斌、杨益言《红岩》)

1965年《苦菜花》(原著:冯德英)

1973年《艳阳天》(原著:浩然)

1974年《闪闪的红星》(原著:李心田)

1975年《红雨》(原著:杨啸)

1975年《海霞》(原著:黎汝清《海岛女民兵》)

1975年《难忘的战斗》(原著:孙景瑞《粮食采购队》,70年代修改版改用此名)

1975—1976年《金光大道》上集、中集(原著:浩然)

1976年《西沙儿女》(原著:浩然)

……

综上,我一共列举了34部新中国的名著改编片,它们的出品时间在1950—1976年之间,都早于该up主提到的1981年电影《原野》。

前三十年文艺的跨媒介改编

前三十年不同文艺种类,如故事片、小说、话剧、报告文学、戏曲、舞剧、曲艺、器乐、声乐等之间的互相学习、互相取改是很常见的。到底怎样才算“名著”,标准会因时空差异而产生不同;而将名著(小说、话剧等)改编为电影,本身是一种跨媒介,因此,我们不妨将视野扩大一些,看看前三十年其它可能不属于名著改编、但属于跨媒介改编的文艺作品案例:

评剧《刘巧儿》,根据袁静的秦腔《刘巧告状》、韩起祥的说唱/说书《刘巧团圆》改编,后二者取材于陇东1942—1943年封捧儿、张柏的婚姻案;

1950年故事片《吕梁英雄》,根据马烽、西戎的小说《吕梁英雄传》改编;

1953年故事片《草原上的人们》,根据玛拉沁夫的小说《科尔沁草原的人们》改编;

1954年故事片《山间铃响马帮来》,根据白桦的同名小说改编;

1954年故事片《沙家店粮站》,根据柳青的小说《铜墙铁壁》改编;

1954年故事片《一件提案》,根据谷峪的同名小说改编;

1955年故事片《神秘的旅伴》,根据白桦的小说《一个无铃的马帮》改编;

1955年故事片《罗小林的决心》,根据张天翼的小说《罗文应的故事》改编;

1956年故事片《哥哥和妹妹》,根据任大星的小说《吕小钢和他的妹妹》改编;

1956年故事片《马》,根据王地、姜清文、崔宝库、常香阁创作,黑龙江省话剧团首演的同名话剧改编;

1956年故事片《新局长到来之前》,根据何求创作,中国青年艺术剧院首演的同名话剧改编;

1956年故事片《妈妈要我出嫁》,根据刘真的小说《春大姐》改编;

1956年故事片《皮包》,根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编;

1956年故事片《如此多情》,取材于李力今的小说《爱的是人,不是职位》;

1956年故事片《国庆十点钟》,根据陆石、文达的小说《双铃马蹄表》改编;

1956年故事片《小白旗的风波》,根据吉学霈的小说《一面小白旗的风波》改编;

1956年故事片《谁是凶手》,根据高琨的同名小说改编;

1957年故事片《护士日记》(《小燕子》是其中一首插曲),根据艾明之的小说《浮沉》改编;

1957年故事片《柳堡的故事》,根据胡石言的同名小说改编;

1959年故事片《战火中的青春》,根据陆柱国的同名小说改编;

1962年故事片《东进序曲》,根据顾宝璋、所云平创作,南京部队前线话剧团首演的同名话剧改编;

1962年故事片《哥俩好》,根据白文、所云平创作,南京部队前线话剧团首演的话剧《我是一个兵》改编;

1962年故事片《槐树庄》,根据胡可创作,北京部队战友文工团首演的同名话剧改编;

1963年故事片《夺印》,根据李亚如、王鸿、汪复昌、谈暄创作,扬州专区扬剧团首演的同名扬剧改编;

1963年故事片《宝葫芦的秘密》,根据张天翼的同名小说改编;

1964年故事片《英雄儿女》,根据巴金小说《团圆》改编,影片早期也是用小说的名字;

1964年故事片《带兵的人》,根据萧玉(肖玉)、姜大中创作,广州部队战士话剧团首演的同名话剧改编;

1964年故事片《丰收之后》,根据蓝澄(兰澄)创作,山东省话剧团首演的同名话剧改编;

1964年故事片《千万不要忘记》,根据丛深创作,哈尔滨话剧院首演的同名话剧改编;

1964年故事片《抓壮丁》,这是一部四川方言喜剧片,最早是四川旅外剧人抗敌演剧队30年代在农村演出的幕表戏,40年代在延安整理成话剧剧本,由延安青年艺术剧院首演,1962年中国青年艺术剧院、四川人民艺术剧院修改了话剧剧本并作首演;

1964年故事片《霓虹灯下的哨兵》,根据沈西蒙、漠雁、吕兴臣创作,南京部队前线话剧团首演的同名话剧改编;

1965年故事片《年青的一代》,根据陈耘创作,上海戏剧学院教师艺术团首演的同名话剧改编,70年代初开始重拍电影版,于1975年完成;

1965年故事片《三进山城》,根据赛时礼的同名小说改编;

1966年故事片《女飞行员》,根据冯德英创作,空军政治部文工团话剧团首演的同名话剧改编;

1973年故事片《火红的年代》,根据上海儿童艺术剧院创作、首演的话剧《钢铁洪流》改编;

1973年剪纸片《东海小哨兵》,根据温州地区瓯剧团的同名瓯剧改编;

1974年故事片《无影灯下颂银针》,根据上海市胸科医院业余文艺创作组的同名话剧改编;

1974年故事片《一副保险带》,根据嘉定县业余文艺创作组、桃浦公社业余文艺创作组、上海市人民淮剧团的同名戏曲改编;

1974年故事片《向阳院的故事》,根据徐瑛的同名小说改编;

1975年故事片《激战无名川》,根据郑直的同名小说改编;

1975年故事片《第二个春天》,根据刘川创作,上海人民艺术剧院首演的同名话剧改编;

河北梆子《渡口》,根据今新的同名儿童故事改编,1975年拍摄成河北梆子艺术片,也改编为同名动画片;

1975年故事片《雷雨之前》,根据高红的同名话剧改编;

1976年故事片《欢腾的小凉河》,根据王立信的同名小说改编;

1976年故事片《南海长城》,根据广州部队战士话剧团1964年首演的同名话剧改编,样板戏京剧《磐石湾》也是源自这部话剧;

1976年故事片《芒果之歌》,根据谷雨的小说《第一课》改编;

1976年故事片《沸腾的群山》,根据李云德的同名小说改编;

样板戏舞剧《红色娘子军》,取自1960年同名彩色故事片,后者改编自刘文韶的同名报告文学,也改编成同名的京剧作品;

样板戏舞剧《白毛女》,根据1945年首演的同名民族歌剧改编,后者1950年被改编为同名的故事片,另外,最早将《白毛女》改编为芭蕾舞剧的是日本的松山芭蕾舞团,1955年东京首演,1958年首次访华演出该剧;

样板戏舞剧《沂蒙颂》,根据刘知侠的小说《红嫂》改编,小说也被改编成京剧《红嫂》、样板戏京剧《红云岗》;

样板戏舞剧《草原儿女》,根据龙梅、玉荣两姐妹的真实事迹改编,参考了1965年上美厂的动画片《草原英雄小姐妹》,也有京剧版;

样板戏京剧《红灯记》,根据上海爱华沪剧团首演的沪剧《红灯记》改编,后者改编自1963年故事片《自有后来人》,1968年又创造出一种钢琴伴唱京剧形式;

样板戏京剧《沙家浜》,根据上海市人民沪剧团首演的沪剧《芦荡火种》改编,后者改编自崔左夫的纪实文学《血染着的名字——三十六个伤病员斗争纪实》,《沙家浜》还被改编成革命交响音乐作品(交响乐伴唱的清唱剧);

样板戏京剧《智取威虎山》,根据曲波的小说《林海雪原》改编,另外1960年根据小说改编拍摄了同名故事片;

样板戏京剧《奇袭白虎团》,根据王程远的报告文学《奇袭》改编(注:八一厂1960年的一部故事片也叫《奇袭》,但二者故事完全不同);

样板戏京剧《海港》,根据李晓民创作,上海市人民淮剧团首演的淮剧《海港的早晨》改编;

样板戏京剧《龙江颂》,根据江文、陈曙、丁叶、芗人创作,福建省话剧团首演的同名话剧改编;

样板戏京剧《杜鹃山》,根据王树元创作,上海人民艺术剧院首演的同名话剧改编;

……

结语

归纳一下:

新中国第一部喜剧片是1952年《美国之窗》;若论新中国第一部演本土角色、本土故事的喜剧片,则是1956年《新局长到来之前》;

新中国第一部根据名著改编的电影是1950年《我这一辈子》。

我在文中列举了27部早于1979年《瞧这一家子》的新中国喜剧片,34部早于1981年《原野》的新中国时期由名著改编的电影,以及1949—1976年的58个属于文艺跨媒介改编的作品案例,希望能引起读者对电影今昔和社会史的兴趣。当然,这三个数字仅是举例,为不完全统计。

哪部是“第一部”倒在其次,更重要的,是深入地了解不同阶级专政下的文艺跨媒介创作背后的社会生产,文艺的创、改、演与政治经济基础之间、与不同群体之间的关系。这是值得我们去努力探索的电影史课题之一。

参考文献

[1] 李博《“东方卓别林”吕班:新中国讽刺喜剧片的拓荒者》,载《中国艺术报》2016年11月16日,第6版。

[2] 饶曙光《中国喜剧电影史》,中国电影出版社,2005年12月。

本文作者:笑志狂谈(微博“旌旗红”)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信