张承志:《言葉烧烬》

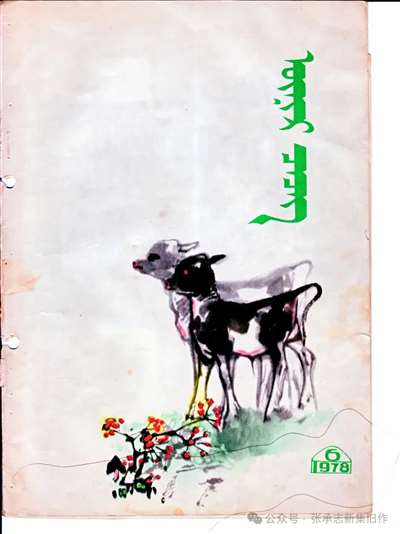

第一次用蒙文发表作品的那期杂志

文章还没开始写先对题目犯了愁:我打算评论的这本关于烧身抗议的书,日译本书题是《火によって》,法文原作是《par le feu》(参考西班牙语“por el fuego”)。它是“以火为工具、用火为手段…”之意,用火(烧)、使火(攻)、点火干、放把火——它是半句话,但意指清楚。

解释着我又一次觉察到汉语的局限:不添字还真翻不通顺,而添哪个字也不能说透。为行文,姑且暂作“用火”。

1

这是一本篇幅很短的小说。正文不过82页,译者后记却有37页。译者是我一直尊敬的日本京都大学女教授岡真理,她对巴勒斯坦的阿拉伯文诗歌的研究论文,曾是我写作《遗恨与尊严:巴勒斯坦诗论》的参考。所以先读她的“译者后记”。

岡真理后记简单解说了导致“穆士林烧身自杀”的背景:

首先是阿拉伯人在独裁的军阀王权或政教合一的专制体系之下饱受的压迫。无论这种压迫在非伊非阿地区的穆民想象中多么不可思议,它确实存在而且凶恶至极。

小说几乎是“换句话”重新讲了一遍2010年突尼斯小贩穆罕麦·布阿齐兹的烧身自杀事件,地点也搬到了摩洛哥。

岡真理概括了作为原型的突尼斯事件:

“2010年12月17日,由于遭受了警察的侮辱,被没收了摆小摊的什物,要求市长接见更被拒绝,他就在市政府门前把自己的身体点了火。化作火柱的他的影像,被在场群众用手机拍下传播并无数次再传,事件便瞬间席卷了突尼斯全土。穆罕麦点燃自己身体的瞬间,并不知自己点燃了中东革命的导火索。(p.103)……

布阿齐兹的妹妹说:搧布阿齐兹的耳光、臭骂他的是个女警察。在众人环视下受到女警察的侮辱,是无法愈合的刺激。(p.111)”

在小说主人公穆罕麦的受辱情节中,也有“女警察搧嘴巴和辱骂”。

《用火》的穆罕麦与突尼斯的穆罕麦,其区别仅在于:虽然同样除了推着手推车给市场运货再无糊口之术,但小说的主人公穆罕麦是一个上过大学、教过历史课的文化青年。

这一设计似乎在说:作者刻意要表达烧身自杀行为背后的理性思考。它不是冲动更不是瞬间的情绪失控,而是在日复一日风刀霜剑的“日常屈辱”中,忍耐的堤防终于崩垮、最后的一个浪头彻底淹灭了希望。

《用火》

2

即便如此,今天人们回顾那场“革命”的眼光已经不同了:

“如果叙利亚内战也能看作一连串阿拉伯之春的归结,则史上一切革命都一样、阿拉伯之春也不出其外:比起解放的欢喜它更招致了人的悲痛。……若能知道后来在叙利亚出现了千万市民的被屠杀(他们未必想赌命加入打倒体制的行列),就不会以一年半前的纯真去无条件地赞美事件的辉煌了。至少,赞美将伴着疼痛。”(p.101-102)

突尼斯的事件也好,摩洛哥的小说也好,内藏的心理是宣示穆士林的尊严。

据说在突尼斯烧身事件之后,许多觉得活着没意思的青年也相继自杀。风潮甚至招致了最高宗教权威艾资哈尔大学下达了自杀非法的法学判定。

但在如此的世纪末,艾资哈尔大学摆出的权威面孔不仅过时,而且已然是对人道的不敬。

因为禁止伤害生命,同时意味着不许伤害生命的尊严。突尼斯和摩洛哥的两个穆罕麦对“禁止自杀”规矩的熟悉,比艾资哈尔的长老一点也不少。但事情会步步达到极限,而尊严在极限再无手段。小说在那把火点燃之前,甚至特意写了自从父亲死后没有礼过拜的主人公那天早晨郑重举礼,并且上下换了白衣:这是卡凡布,死人的装束。小说还提及警车碾碎了影碟《斯巴达克斯》(p.39),暗示人对自由的权利。

《用火》的主题是自我革命。它代表着不同于抵抗占领和屠杀的巴勒斯坦主题的、穆士林文艺的另一个主题:结束政教合一及国王独裁。如小说和真实生活的细节展示,理性并无效果,剩下只有“用火”。这是不得已的一步。

3

我留意了这些都是用法文写出的。大概他的同胞里有谁会问:你要是用阿拉伯文的话,能写出来的是更多还是更少?你用“他们的语言”写,会不会偏离了我们的心意?

阿拉伯文学教授更适合翻译的,当然是小说的阿拉伯文版。所以岡真理谨慎地提及了她翻译这部法文小说时的一丝勉为其难(p.125)。

但作者没有选择母语,《用火》的作者塔哈尔·本·杰伦是马格里布(摩洛哥,地中海西部)的法文作家。

一个几乎共生的例子是不久前读到的诗集《玫瑰向上》,我为它写过短评《玫瑰坚韧》(公众号2025-6-6)。那位巴勒斯坦诗人莫萨布·阿布·托哈使用的是英文。而导致他为世所知的原因之一,不能不说与他在巴勒斯坦建设了一座“爱德华·萨依德图书馆”有关。

话既然扯到了萨依德那样的思想巨人,就不能只停留在写作语言即工具的层面上了。也正因此话题尖锐了:因为问题从借用的工具,上升到了“话语体系”的维度。

不知是否能说——萨依德的学说阐述,即便已然是对西方认知中的东方知识与思想的清算,但其推演的“话语”,在以子之矛攻子之盾的途中,依然踏袭了西方话语的模式。

上:萨依德《东方学》,下:法农《大地上受苦的人》

如果再触及另一位思想前驱,弗朗兹·法农的表达更是彻底的法国式话语体系。马提尼克殖民地的本土精英教育所造就的精湛法语表达,为法农赢来了“被接受、被扩大、被普及”的事实。萨特为法农《大地上受苦的人》所作的长序,海老坂武的出色传记《弗兰茨·法农》,都意味着弱势族群的语言:kalām(阿)、kotoba(日、言葉)、hele(蒙)……获得了强势世界的大大承认。包括法农娴熟的精神病医术语,似镀金一般,使他的话语力度成倍加强。

这一现象不能不令人联想到强烈影响了法农的殖民地解放诗人艾麦·塞泽尔以及莱昂·G·达马,尤其G·达马惟妙惟肖描写殖民地教育的那首诗。

诗句极短,入木三分。它揭示了殖民教育渗透了人心的程度。这才是诗,几笔画出了一个望子成龙的黑人母亲:

“我母亲盼望笔记本一样的儿子

要是没做完历史作业

你不能穿着新衣去周日弥撒噢

闭嘴!不是说了要用法语说么?

说法国的法语!

说法国人的法语!

说法国式的法语!”

(『フラッツ·ファノン』、人類の知的遺産78、海老坂武著、講談社、p.118)

这首诗如同知识分子的铁律:不消说区区小说与诗,包括异议、斗争、甚至革命,一切都可能被允许;但是,要用西方已知的思维去想和干,要用西方能听懂的语言去发表,要用西方会喝彩的内容去获得地位。

殖民主义的语言同化可能变成一种回旋镖:它被迫地、或取媚地来自奴隶主和殖民者,最终却瞄准了“那些毒蛇猛兽”的命门。

当然,持镖人的气质将是决定因素。

一旦投身,无畏孤立

4

上述话题如磁石一般吸引了我。虽然我个人感受过的,正是相反的体验。

在语言学的依强附势滔滔洪流里,还有一些异类。

我自己就曾在左右夹击之下,不仅使用日文写作了一批作品,如1993年在日本『世界』杂志为纪念毛泽东诞辰一百周年专辑发表的《毛主席粗线条》,已经过了三十年也没用中文发表;最近更隐语充兵,借“更弱势与少数”语言的意境突围。

锈钉磨粗针,我重新搬出蒙汉和汉蒙词典,在最爱的《蒙古秘史》里寻寻觅觅,为了吮吸些鲜活的语感,为了发掘些能助我一战的表达。

外语(包括民族语)写作的核心是变换思维。哪一种文字都有它天生的思维音韵,用它就必须顺着它。

思维更换之后,思想只能遵从语言的惯用性,舌头笔尖都转弯变向。表达出的,也许与立意的已不尽相同。加上非母语的局限,宣言可能变作了气氛,解题也许更像比喻。

难度恰在于此:若不想放弃初衷,就得入他者腹、作鱼肠剑,绕行语言的迴路。其中的淋漓心事,妥协与坚守,得与失,惟自己知。

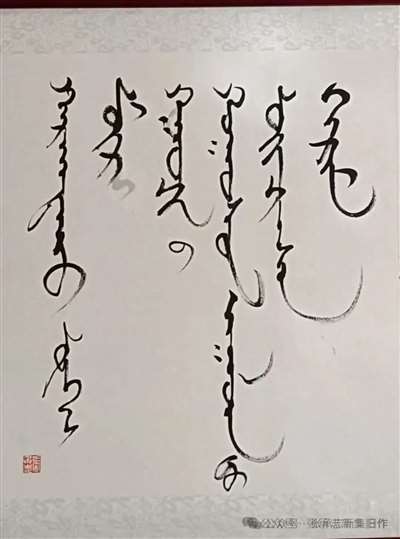

我的两句蒙文诗:

“圈围墙,坍塌了,深深的山中

旧时的,车辙印,已经望不见 ”

《用火》的摩洛哥双语作家塔哈尔·杰伦依仗法文,似乎比较轻松地实现了表述。岡真理说“原著不到50页,文章平易简洁”。

《玫瑰向上》的作者阿布·托哈则是用“诗”,这也是一种可能避开非母语写作限界的方法。我曾经对日本诗人谷川俊太郎表示过自己对非母语写作的不自信,他的回答很有意思:“诗稍微不同”(詩はちょっと違う)。

5

真想听听萨依德、法农、塞泽尔以及莱昂·G·达马对“语言受限”话题的看法!

感觉固执地提醒我:世上不仅有表述成功的本·杰伦和阿布·托哈,还有更多沉默的人。或者说,更多“用火”烧掉的心里话。

那些话并非秘不示人,更从来没有自闭,它们一直诉说,只是人微言轻加上世界聋瞽——它们不单没被英美的鼻子法国的耳朵嗅到听见,而且似乎不曾存在。

母语无疑得心应手。但儿子常不得已放弃了母语,去追求“更强的表达”。哦,无数例子证实了“强势语言”的汹汹之力和蔓延般的传播。只是上述一切都决非那么重要——在心灵的浩劫之后,在火烧的余烬之中,从巴勒斯坦到马格里布,从哥伦比亚(殖民地)到鲜卑利亚(蛮荒地),祖先们代代紧抱的价值与殖民者百年营建的宣传,都挟着轰轰的巨响,在厮杀中双双崩溃着。大地在枯萎,人群若飞蛾,哪怕强势得快要被膜拜的“唯一的”英语及其流行的蹩脚模仿,迟早都将荡然无存。在巨大的世纪批判降临之际,那一刻,在烧烬和废墟上空将会有缭绕着不肯散去的一股烟,它就是文学的复活。

语言不仅尊严。漂亮的语言是神秘的。

哪怕被禁止被烧掉,哪怕成了灰烬,它能变幻腾挪,以古怪的竖写横书妆扮,藏着底蕴、潜语、和激情的呼喊。它不屑与流行语共鸣,只寻求高维度的表达。在诉说中它把自我点燃,在历史中它被火烧作余烬,任谎言占据空间。

哪怕举目一片黑烬,当人类再一次走向相互理解时,惟有它们——才是解读的钥匙。

2025年9-10月,科尔沁之行前后

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信