重审“红色经典”的生成过程——解读《暴风骤雨》的一种路径

相较于一些其他为人熟知的社会主义现实主义著作,《暴风骤雨》更具有“图解政策”的意味,它体现了革命文艺再造经验时的缺陷与限度。

如今,“再解读”已经成为对1990年代出现的一种文学批评方法与思潮的代称。“再解读”以经典重读为中心,其文本细读主要围绕产生于《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)写作体制下的“红色经典”展开。“再解读”的文化研究视野使其不满足于对作品进行审美评价或文学经验的历史梳理,而尤其关注文本背后的意义机制与运作逻辑。它的基本思路是通过分析文本内部的结构形式、修辞策略、文化力量冲突等,考察作品如何参与并表征意识形态的建构和生产,或从文本中寻找意识形态裂隙,以解构当代文学研究中曾起支配性作用的一套“体制化”叙述。

“再解读”的思路深刻影响了1990年代至今革命文学的研究范式。它借助西方诸多后现代主义、后结构主义理论突入历史分析与文本解读的做法,使得被1980年代纯文学观批评的革命文本再度向历史敞开,由此,被当代文学批评话语封闭的当代文学研究重新找到了介入历史和现实的知识资源。然而,“再解读”以批评理论切入文本的方式,并非建立在对1940至1970年代历史的充分整理和内在理解之上。因此,相关文章一方面尤其注意文本与历史语境的勾连,但另一方面却不同程度地被理论预设了历史的面目以及文本与历史语境的关系。从21世纪以来的一些研究和论述中可以看到,当“再解读”解构“大叙述”的势能衰减,并趋向成为一套常规操作时,这种研究中无意识包含的负面倾向就会凸显:不仅历史可能会被理论预先设定而抽象为“奠基性话语”1,而且文本也可能被固定化为某种既定时代观念运作逻辑的表征,从而简化了文学经验、文学与历史关系的复杂性。

另一相关问题关涉当下对“红色经典”的使用。作为“再解读”重读对象的“红色经典”,粗略来说主要指《讲话》写作体系下以《创业史》《红旗谱》《青春之歌》等为代表的表现革命历史的主流作品。但“红色经典”并非是有确切内涵、外延的概念,该说法的流行与1990年代的大众文化现象有关。彼时,在市场与官方的共同推动下,一系列承载革命时代记忆的文艺作品重新出版,并被改编为电视剧、流行歌曲等形式大范围传播。“红色经典”的提法内含着对相关作品特殊的理解逻辑:被纳入“红色经典”序列的文本是特定时期的象征,代表了一个时期的写作方式、塑造了一代人的情感构造。这一说法将文本看作一些抽象的文化观念的产物,具有符号性,而不是生成于具体历史实践条件与社会土壤的具体作品,“再解读”更在学理上强化了这种理解倾向。因此,学界使用的“红色经典”概念,携带着很多既定的认知信息、思想资源、历史无意识有待清理。

以《暴风骤雨》的研究为例。“再解读”将《暴风骤雨》视为社会主义现实主义叙事的经典,对其进行文本内部的拆解和批评。它或被当作揭示时代暴力逻辑的个案,或被视为现代民族国家建立过程中的重要表征。个案与时代、表征与国家就这样从历史实践过程中被抽取出来,折叠在一起。尽管这一思路提供了诸多重要的文本分析和历史认知,但却难以构成理解革命文学实际生成过程的内在视角。对《讲话》体系下的作品来说,重审其“生成史”是建立内在视角的一种可能。这种生成史特别强调《讲话》后文学生成机制中的一些因素和环节,比如:作家身为工作者深度介入现实改造并进行自我改造,革命经验通过多层次的机制进入文本,作品作为社会实践的一个环节发生社会效用。这意味着,进入作品生成史的过程,同时是沿着对象的逻辑和脉络触摸其如何跟政治与现实交互的过程。这就把“个案与时代”“表征与国家”的关联方式给撑开了。对《暴风骤雨》这类依托作家实践经验的作品而言,强调“生成史”,也是强调它们不是通常意义的作家个体创作或直观的政治理念复写,而是包含着嵌入社会与改造作家主体的要求和过程。这就既借鉴了“再解读”所开拓的视野,又打开了“再解读”将作品文本化后所忽略的层面。

从研究路径来说,这里所论的生成史,不是试图还原小说构思写作与作家工作生活的诸多细节,以扩充既有的结论与视野。它尤其注意“将作家如何在革命实践打造中国社会过程中获得社会认知、重构自我感知的过程,作为理解当代文学的前提”2。它意在进入革命所搅动的整个历史实践过程,侧重考察作家在这一实践过程中的诸多应战、交锋、调适与重构,重建在政治打造社会的过程中如何生成“文学”的诸种瞬间和场景。如此,不仅历史不是理论预先设定的“奠基性话语”,而且文本也不是某种既定时代观念运作逻辑的表征,它们是在特定历史条件和机制下缠斗、寻路、定型后的结果。因此,进入作品的生成史在当代文学研究中有其重要性。它尝试建立的是观察当代形态的文学的内部视角,将当代文学研究中固定化的政治、文本、经典等范畴重新历史化,并且以一种有别于理论的方式,重新开掘、反思当代文学背后的历史经验与文学经验。

若要理解《暴风骤雨》的生成过程,既需将其放在《讲话》后整体语境和写作机制中来把握,又要充分注意到其生成于东北土改的“在运动中写运动”的特殊写作状态。1946年7月,为建立东北根据地,一万多名干部组成工作团先后进入东北各地推动土地改革。十月下旬,周立波抵达松江省尚志县元宝镇。直到次年5月,任职区委书记的周立波在元宝镇共开展了接近半年的工作。此后,他一面继续参与土改,一面构思写作。《暴风骤雨》的上下卷分别于1947年10月和1948年12月完成。

直观看来,这种带着作家身份下乡并依托实际工作经验进行创作的方式,与《讲话》后逐渐成为常态的创作程式并无太大差别。但难以忽略的一点是,1950年代的作家有条件长期、深入扎根农村,在理想状态下,作家可以通过与农民的深入接触、与现实的互动磨合生成社会感知。3可东北土改是在环境全然陌生、工作毫无基础、干部严重不足、土匪骚扰频仍的条件下进行的,恶劣而复杂的现实状态使“深入生活”很难以按部就班的方式展开。在激烈、急迫的战争形势之下,为依靠有限的干部最大程度发动群众,东北土改采取“以点带面”的方式铺开,这意味着一旦工作队在重点村镇取得典型经验,就要将相关经验迅速推及周围地区。这种方式使工作者很难长期落脚于固定的村镇开展工作,往往带有很大的流动性。另外,当时的主流宣传还强调有些群众甚至在被发动之前,就因受到已发动地区的影响而“自觉”展开运动。也就是说,造成运动的宏大声势本身也是推动运动发展的重要环节。这使得除个别阶段和个别地区外,东北土改普遍采取“大刀阔斧、疾风骤雨”的方式。这种运动形态对作家介入现实的途径、深度会有直接影响。

作家如何实现“文学与现实相互结合”,也与革命运动特定的推展方式高度相关。《讲话》后的文学,其完成形态并非止于静态封闭的文本,而要作为社会实践的一部分产生社会效用。需要注意的是,运动本身有阶段性和复杂性,比如,东北土改的推展方式就与丁玲所在的冀中土改有所不同,土改工作与1950年代合作化运动初期相对细致的工作相比更是差异巨大。这里面的差异也包含发动群众采用的方法、看待群众的眼光等。因此,身处不同运动形态下的文学,其“与现实相结合”的具体方式、程度也难以一概而论。单纯将《暴风骤雨》的社会效用固定化为“以文学叙述、文学想象为意识形态提供合法性”,可能会停留于笼统的观念讨论。

另外,不同作家对“与现实相结合”的把握路径、把握能力,也很大程度影响了文学的构造及其介入现实的深度。为方便讨论《暴风骤雨》,这里引入同样产生于东北土改的《江山村十日》作参照。马加的《江山村十日》被视作《暴风骤雨》后第二部反映东北土改的小说,这部小说虽在当时产生了一定的反响,可现在几乎已被遗忘。1947年底,马加为推进“平分土地运动”来到江山村进行了为期十天的突击工作。这十天内村庄发生的变化,构成了小说着重表现的内容。

据马加描述,《江山村十日》第一稿“仅根据真人真事,照葫芦画瓢”,在此后几稿的修改中,他试图将这些“真人真事”进一步扣合进一般性主题(农民翻身)而反复添补、删削。周立波典型化的路径与马加有着根本性的差异。不同于马加对实际工作经验的依赖、珍惜,周立波要持续地通过看报纸(主要是《东北日报》)获取新认识、了解新典型与新经验,建立起对北满地区的整体视角,一旦发现自身经验并不典型,就对其追以“稀奇”的定位而自觉否定(这一特点在下卷中格外明显)。《江山村十日》呈现出马加在江山村的很多工作情形,读者却很难从《暴风骤雨》里对应出周立波在元宝镇的实际工作经验。这与周立波的创作路径有关:比起马加将一段切身、具体的工作经历直接构造为小说,周立波的写作更体现出“在运动中写运动”的特点。这种写作往往与土改运动的推进同步展开:它不是对“已过去”的土改事实作文学化加工,而是特别要求作家在深度介入运动的同时,及时捕捉现实条件和政策导向的变化,动态地把握和书写运动。就《暴风骤雨》这种长篇小说的创作而言,作家往往是边参加运动边写作。那么,如何既保留对小说的史诗性诉求和对运动的整体认识又能配合最新形势,对作家认识、结构现实的能力都构成了一定的挑战。

1952年之后,《江山村十日》被批评典型化不够,流于自然主义,《暴风骤雨》则被质疑“只注意反对自然主义”,回避了本质冲突。可见,周立波在《暴风骤雨》中所试验的创作路径既不同于同样身处东北土改的作品,也区别于后来理想的社会主义现实主义对文学的理解。那么,这种创作路径是如何形成的?对我们既有的革命文学认识有什么样的意义?

古元在 1948 年为《暴风骤雨》所绘插图

《暴风骤雨》完整表现了东北土改运动的几个阶段,这一特点常被认为是该小说的特殊成就。可实际上,周立波并未经历土改的初期发动阶段。1946年7月,由萧文达带领的工作队在元宝镇开展了初步的反奸清算。至周立波下乡的十月份,松江省的运动已基本由“初步发动阶段”推进到“深入发动阶段”。当他离开元宝镇时,东北土改又进一步发展至“砍挖运动”。

运动阶段的推进意味着现实条件的变化以及政策的相应调整。对于理解“初步发动阶段”而言,“马斌工作方法”4具有一定的参考性。“马斌工作方法”强调通过了解、满足群众的经济需求,逐步引导群众进行减租清算、建立武装。这一发动逻辑对应的现实状态是刚进入东北不久的革命政权对东北社会状况的摸索和了解,其中包含革命政权为快速打开局面所采取的一些策略性做法。而针对初期工作出现的问题和“夹生饭”现象——群众并未真正和普遍地发动起来,积极分子不纯,地主仍占有经济、心理方面的优势等,“深入发动阶段”进一步强调群众思想觉悟的提高。相应地,这一时期的政治宣传会格外凸显阶级教育与斗争相结合的重要性,积极分子的培养工作也在此阶段得到了加强。周立波在元宝镇期间的工作,主要是为农民干部开设训练班以普及政治教育,这就与深入时期的工作重点转移有关。

随着运动快速推进,文艺要及时发挥对新现实形势的指导作用。这意味着,当周立波试图再现“初步发动阶段”时,他面临的困难不仅来自实际经历不足,更来自配合新形势新政策的要求。周立波在回顾上卷创作经历时,也专门提到了这种“材料不足”的困扰,但是,比起补充相关材料,他更强调参加“砍挖运动”带来的直接帮助:

头年五月,调回松江省委宣传部编《松江农民》,一面编报,一面回味那一段生活。初稿前后写了五十天,觉得材料不够用,又要求到五常周家岗去参与“砍挖运动”。带了稿子到那儿,连修改,带添补,前后又是五十来天。5

按照惯常的“深入生活”式的写作逻辑推想,如果周立波回到元宝镇再度介入“砍挖运动”,那么,他对运动阶段的理解会更加具有连贯性,也便利于人物塑造和情节推进。而他之所以在省委的建议下选择访问五常县,是因为五常县是省委培养的“砍挖运动”典型。

若回到革命实践过程考察,“典型”在进入文学范畴之前,往往首先是被政治培养的工作典型。典型体现了特定时期的政策对现实的认识和引导方向,包含相配套的典型地区、典型形象、典型工作经验。比如,五常县之所以能成为“砍挖运动”的典型,是因为它具备一系列现实条件(如这里的地主“王把头”是与群众仇恨颇深的集汉奸性、恶霸性、封建性于一身的“三性地主”),在此基础上,工作队要通过探索和引导,在这里创造发动群众的工作经验。在这种实践机制下,革命政权往往将经验的创造与典型的发现作为衡量工作者的工作是否到位、能否具备推广和指导意义的标准。可是,并不是每一位工作者都能在短暂的工作中创造出与政治把握处于同一高度的典型经验。更何况,随着运动的推进和运动中心的转移,典型的认定标准会发生变化,具备典型意义的地区也会不断迁移。因此,在东北土改中,作为工作者的作家除了要参加具体工作外,还要进行频繁的访问交流。尤其是参观那些与运动中心高度同步的典型地区,成为他们了解运动最新进展、推进政策理解和现实认识的重要途径。6周立波结束元宝镇的工作后,除重点参与五常县高家岗的“砍挖运动”外,还接连访问了拉林、苇河、呼兰等县。这些地区都曾创造出在北满影响较大的典型经验,如呼兰的“扫堂子”经验、拉林的改造落后发动生产的经验,周立波还明确将这些经验写进了小说下卷里。

这一过程体现了运动中的文学与政治的互动方式。如前所述,东北土改的推展格外依赖不同地区间频繁快速的典型经验交流,这是它的特殊之处。文学能否作为运动的一个实践环节发挥作用,很大程度上体现在它能否及时把握那些典型经验背后的现实构造,并将之塑造为文学典型。经由这一过程产生的文学,成为土改运动推进的重要中介。对作家来说,由于土改政策瞬息万变,他们并不总能获得及时和明确的指导意见。在这种情况下,参观典型地区、书写现成的典型经验,某种程度就成为他们创作的“正确性”和“深度”的保证。

可周立波彼时面对的问题在于,如何将新形势下的认识结合进初期阶段的呈现里面。换句话说,对初期阶段的表现,要发挥对新形势的指导意义。这一构造性的过程本身并不必然会破坏小说的深度与真实性,可周立波却作了一些简化处理。那么,《暴风骤雨》经过了周立波对革命经验怎样的筛选机制?这一过程又如何影响了小说的构造,形成了其内在缺陷?1948年,在《暴风骤雨》座谈会上,不止一位与会者批评小说上卷与土改初期的实际情形(各地普遍出现“夹生饭”现象)不符。对此,周立波解释道:

开辟群众工作那一段,我没有参加,因此,书里的工作成熟的程度,是后一阶段的情形。人物和打胡子以及屯落的面貌,取材于尚志。斗争恶霸地主以及赵玉林牺牲的悲壮剧,取材于五常。7

周立波并不认为写出实际情形是文学创作的必要条件。在他看来,作为比现实更高形态的文学,不必将大多数地区存在的“夹生饭”现象照实表现。“夹生饭”虽然在东北地区普遍出现,但他想要呈现的,是不发生“夹生饭”的“理想”形态,并将之赋形为文学。他要在文学中重构一个成熟典型。所谓成熟典型在小说里,既包含人物设置上的典型(地主是“三性地主”),也包含工作方式上的典型经验(通过交朋友联合积极分子、注重总结酝酿等)——这些都没有超出革命政权已有的经验视野。

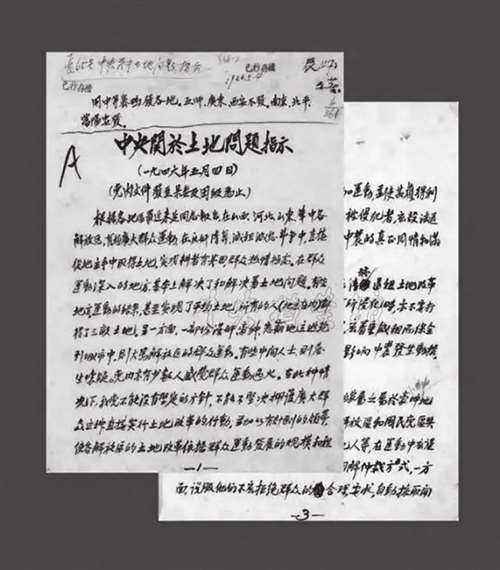

《暴风骤雨》手稿

从周立波对典型经验的筛选与重构上,可以比较清楚地看到《暴风骤雨》的问题所在——过于依赖新闻报道与政策文件中的“经验总结”构造小说,而不重视捕捉、理解典型经验背后的现实层次。有些典型经验包含了革命政权在深入社会现实时做出的有效探索,因此,抓住这些经验背后的现实构造无疑有助于加深小说的深度与现实性。可是,周立波对典型经验的使用存在几个层面的错位:一是直接使用了现阶段(写作小说的阶段)所“总结”的“理想”工作方式来重构土改初期的现实,据此再造一个对于现阶段而言的成熟典型;二是抽离了经验背后的现实对应。典型经验之所以在某一特定阶段的某一特定地区有效,要配合许多现实条件和要素。可出现在新闻报道与政策文件中的经验总结,不能将经验背后的现实针对性和社会感知完整表达出来。对周立波这样的作家来说,如果他们要从一般的报道中把捉到上述层次,需要借助自身的实际工作体会与政策理解,而直接使用结论可能会造成对真正有质感的经验的剥离。另外,任何经验的有效都是有条件的,它的挪用、推广不可能在一个平滑的状态下进行。

可周立波在写《暴风骤雨》时,预先设定了“普遍经验”的存在,出于“理想性”的考虑,他又凸显了一整套经验中的某些环节,以及这些环节最理想的运行状态,在小说中给以重新组合搭配和形象化。这种预设直接影响了小说的构造。据他描述,小说的不同部分取材于不同地区,如人物和屯落面貌取材于元宝镇,斗地主情节取材于五常县。可事实上,这里论及的几个要素是难以完全拆开的。就土改的实际过程来说,村庄的地理历史特点、农民地主的政治社会面貌,都会直接影响工作队对发动方式的选择以及某种发动方式的有效程度。这意味着,当作者预先选择某一类地主、某一种理想工作方式时,带来的是对一系列相互凭借、互为条件的现实因素的拆解和忽视。因此,不仅小说中的村庄不带有现实规定性,而且周立波也不在意工作队对元茂屯的研究调查过程。

这里仅举“交朋友”一例。小说中,工作队进入元茂屯后,最先面对的问题是如何打开工作局面。知识分子刘胜提议先开大会,萧队长认为应该先交朋友。结果工作队的多数同意先开大会,这直接导致了工作的第一次挫折。“开大会”和“交朋友”两种工作方式,来自后设的经验总结,可采取哪一种较为合适,很大程度要依托于既有条件。比如,马斌就对两种方式都采取谨慎的态度。他认为“在没有群众运动和群众斗争的情形下,也不一定能因个别教育,即培养出积极分子”8,并警惕急于交朋友的负面后果——孤立积极分子。事实上,《暴风骤雨》中第一次大会的失败是多种条件作用的结果,而并非这一工作方式本身的缺陷。进一步而言,即便如小说所描述,大会被地主暗中布置致使群众不敢开口,可它毕竟帮助群众对工作队产生了初步印象,这是开大会在现实中可能发挥的正面效果。而《暴风骤雨》为突出地主与群众的对立,刻意呈现了开大会的必然失败以及交朋友的最理想运行状态,由此展现成熟经验的同时,也潜在加强了“交朋友”这种工作方法成功的必然性,使经验本身被高度抽象化了。

相较于一些其他为人熟知的社会主义现实主义著作,《暴风骤雨》更具有“图解政策”的意味,它体现了革命文艺再造经验时的缺陷与限度。以往的讨论常将其图解政策的特点,视作一时代文学观念作用下的直接结果。而《暴风骤雨》的生成过程表明,小说呈现出的问题难以单纯诉诸固有的文学观念、时代观念。其背后存在复杂多层次的机制,特别与周立波参与革命运动的过程和深度、重构革命经验的观念与方式有关。因此,即便《暴风骤雨》作为一个今天看来并非完全成功的案例,也需要在社会史视野下得到认真清理和内在考察,由此重新确认它在历史位置中的特殊性,以帮助我们理解革命文学的生成机制和认知意义。

1 唐小兵、黄子平、李杨、贺桂梅:《文化理论与经典重读——以〈再解读——大众文艺与意识形态〉为个案》,《文艺争鸣》2007年第8期。

2 何浩:《从杜鹏程〈战争日记〉看中国当代文学生成的“社会”维度》,《文艺理论与批评》2019年第3期。

3 关于“深入生活”的经验过程,参见程凯:《“深入生活”的难题——以〈徐光耀日记〉为中心的考察》,《中国现代文学研究丛刊》2020年第2期。

4 1946年5月,时任宾县县委书记的马斌带领工作队进入陶赖昭屯发动群众,并总结了一套做群众工作的经验,包括“经济—武装—再经济”的发动办法。宾县开辟工作的经验受到东北局重视,相关文章、报道集中发表于1946年6—11月的《东北日报》。

5 周立波:《〈暴风骤雨〉是怎样写的?》,李华盛、胡光凡编:《周立波研究资料》,湖南人民出版社1983年版,第280—281页。

6 参见李西安主编:《马可选集(七)日记卷》,人民音乐出版社2017年版。

7 周立波:《〈暴风骤雨〉是怎样写的?》,李华盛、胡光凡编:《周立波研究资料》,第281页。

8 《宾县领导群众工作的经验总结》,《东北日报》1946年6月8、9日。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信