阮芸妍 | “实际指导者”视野的引入——鲁迅译卢那察尔斯基《艺术论》《文艺与批评》

鲁迅虽然重视“实际指导者”的视野与经验,但他也十分清楚中国无产阶级文学的发展阶段与苏联不同。他在《文艺与批评·译后附记》引述了日文底本中藏原惟人的按语,赞同他关于在意识到苏联与日本社会发展情况不同的前提下,能学到很多东西并摄取有助于正确解决问题的养分的说法,并欲将这段按语也移赠给中国读者。

1、引言

在中国无产阶级文学发展的历程中,1920年代中期到1930年代初由鲁迅、冯雪峰等带动了无产阶级文艺理论译介的热潮。他们将文艺创作理论与批评术语引入中国文坛的同时,也借日文转译介绍了苏俄文艺实践经验。鲁迅曾在《“硬译”与“文学的阶级性”》中回顾“革命文学论争”之后他为何及如何展开译介工作:

从前年以来,对于我个人的攻击是多极了……但我看了几篇,竟逐渐觉得废话太多了。解剖刀既不中腠理,子弹所击之处,也不是致命伤。……我于是想,可供参考的这样的理论,是太少了,所以大家有些胡涂。对于敌人,解剖,咬嚼,现在是在所不免的,不过有一本解剖学,有一本烹饪法,依法办理,则构造味道,总还可以较为清楚,有味。……但我从别国里窃得火来,本意却在煮自己的肉的,以为倘能味道较好,庶几在咬嚼者那一面也得到较多的好处,我也不枉费了身躯:出发点全是个人主义,并且还夹杂着小市民性的奢华,以及慢慢地摸出解剖刀来,反而刺进解剖者的心脏里去的“报复”。……这样,首先开手的就是《文艺政策》,因为其中含有各派的议论。……其实,这些纷纭之谈,也还是只看名目,连想也不肯想的老病。译一本关于无产文学的书,是不足以证明方向的,倘有曲译,倒反足以为害。我的译书,就也要献给这些速断的无产文学批评家,因为他们是有不贪“爽快”,耐苦来研究这些理论的义务的。1

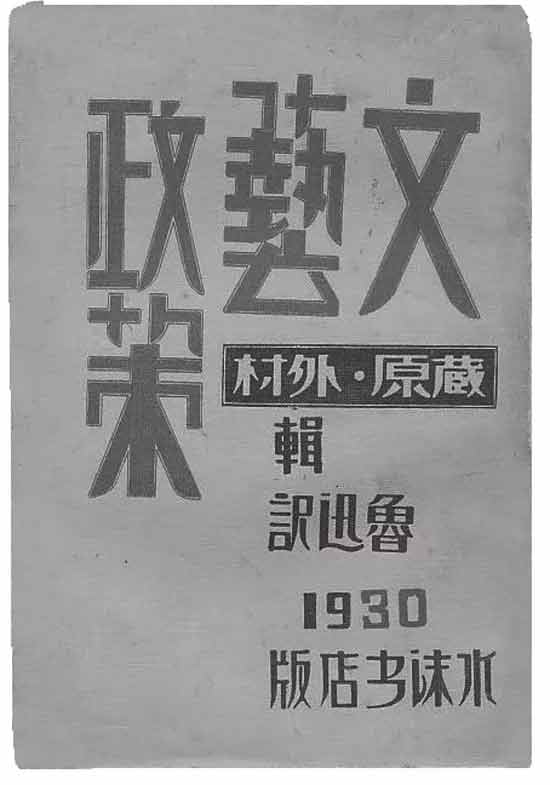

鲁迅这里提到的《文艺政策》2并非文艺创作论或批评论专著,而是收录了一篇辩论会记录和两篇决议文件的文献集。冯雪峰几乎和鲁迅同时(甚至更早)注意到这本书,且同样从日文转译,以《新俄的文艺政策》3为题很快于1928年9月以单行本形式出版;鲁迅则将3篇文章先连载在他主编的《奔流》杂志上,至1930年6月才结集出版。此时,他与冯雪峰已由互不相识变成在翻译、出版等工作上有许多合作的同志,《文艺政策》便收入冯雪峰担任编辑的“科学的艺术论丛书”中。冯雪峰还在鲁迅译书的卷末添上了一篇自己翻译的冈泽秀虎的文章《以理论为中心的俄国无产阶级文学发达史》4作为附录。此文清晰地呈现了俄国文坛在十月革命到1927年这段所谓“文艺政策阶段”的核心发展脉络:1921年苏联结束十月革命以来的“战时共产主义时期”,开始施行“新经济政策”,带来社会生活特别是经济上的全面变化。经济好转带来的物质条件提升,在文坛上便体现于《印刷与革命》《赤色新地》两大杂志同时创刊发行。刊出的“同路人作家”作品数量占据了支配地位。同时,以共产党员、无产者为主的文学团体也相继出现,以“十月派”为代表,于1923年3月成立“莫斯科无产阶级作家协会”(莫普),采用“十月派”纲领,强调无产阶级获得支配权的必要。同年6月发行《立在前哨》杂志,开始向文坛上其他不同立场者发起批评。这场论争持续近一年,由于在政治上意义重大引起苏共关注,1924年5月9日特地为此举行了一场大型辩论会,会议记录即为《文艺政策》中的第一篇文章《关于对文艺的党的政策─一九二四年五月九日关于文艺政策评议会的议事速记录》5。“十月派”在辩论会上相当活跃,促成了全国战线统一及1925年1月“全联邦无产阶级作家协会”(域普)的成立。“域普”第一次大会采用瓦进(IllarionL. Vardin,又译理定,1890—1941)的报告为决议,即收录在《文艺政策》中的第二篇文章《观念形态战线和文艺─一九二五年一月第一回无产作家全联邦大会的决议》6。然而,1925年7月1日发表的共产党中央委员会决议却否定了瓦进的主张,7月决议内容即《文艺政策》中的第三篇文章《关于文艺领域上的党的政策─一九二五年七月一日〈真理报〉所载》7。至此论争告一段落,1926年《立在前哨》停刊,新杂志《立在文学的前哨》发行,这标志着此后文艺发展以苏共的文艺政策为方针,焦点也由此前的纲领之争转向创作实践,一些不肯放弃本来立场的作家退出“域普”。1927年苏维埃作家联盟成立,进一步推动了无产阶级文化运动的发展。8

从冈泽秀虎梳理的文艺论争史脉络中可以看出,《文艺政策》中收录的三篇文章,都与1925年7月苏共所制定的“文艺政策”密切相关,此政策的制定是苏联新经济政策施行以来一系列论争的结果,冈泽文章对这段历史的梳理,有助于《文艺政策》的读者了解其中深厚的历史社会变因与文艺论辩过程。同时,文章对苏俄无产阶级文化的内容、如何建立无产阶级文学等问题都有大量讨论,更以肯定的态度介绍了1925年起苏共文艺政策施行后文坛开始重视创作实践本身这一积极变化,以及借苏维埃作家协会成立统合文坛各方力量等举措及其效果,这些介绍对当时不甚熟悉苏俄文坛发展历程的中国文坛而言,确实起到了鲁迅所说的使“这《文艺政策》的来龙去脉,更得分明”9的作用。

然而,鲁迅对苏俄无产阶级文学发展经验的译介,并不仅止于《文艺政策》。翻译《文艺政策》的同时,鲁迅又先后翻译了卢那察尔斯基(又译卢那卡尔斯基)的《艺术论》10与《文艺与批评》11。《艺术论》由日本升曙梦所译的《马克思主义艺术论》12转译而来,书中收录了包括卢那察尔斯基早年代表作《实证美学的基础》在内的多篇文艺论说;《文艺与批评》则由鲁迅编译了六篇卢那察尔斯基在不同时期的文章而成。这两本书中大部分篇目的翻译是与《文艺政策》交错进行的。那么,我们究竟应该如何来定位鲁迅此时的译介?这些成果在何种意义上才能被视为一个整体来把握?鲁迅将这些文章一起翻译过来,他的内在考虑与设计又是如何?本文拟就这些问题作出探讨。

考察以上问题,首先应从鲁迅最初为《文艺政策》规划的附录开始谈起。

2、《文艺政策》的两种附录

当《文艺政策》中三篇正文在《奔流》刊载结束之后,鲁迅曾经有过这样的考虑:

原译本是这样完结了,但又见过另外几篇关于文艺政策的文章,倘再译了出来,一切大约就可以知道得更清楚。此刻正在想:再来添一个附录,如何呢?但一时还没有怎样的决定。13

次一期《奔流》在《文艺政策附录(一)》的标题下,刊登了鲁迅译卢那察尔斯基的《苏维埃国家与艺术》14。文章由两场演讲组成,时间大约都在十月革命之后不久。15十月革命发生后的三四年间,一战与国内战争接连爆发带来庞大的消耗,使苏联一直处于财政吃紧,国民经济、工业生产都非常低落的“战时共产主义”时期,经济层面的考量因而在这两场演讲中明显处于核心位置。故演讲里都将焦点放在“艺术中哪些领域要去管理并以国库支持”,甚至十分具体地说明了应如何处理音乐、建筑、雕塑、演剧学校等事务。这是因为,演讲所设定的听众是“虽然和艺术关系较轻,却往往将恶影响及于艺术活动上的人们”,对这些带有对立关系的听众所讲的主题,自然不是文艺作品鉴赏或艺术理论展示,而是为了说明“艺术如何带给国家利益”而列举的例证。16

从《苏维埃国家与艺术》中可见在苏维埃国家建立的起步阶段,艺术被整合进国家建立、发展的架构,并在当中发挥作用的艰难历程。卢那察尔斯基自1917年二月革命起便与列宁一起建立苏维埃政权,从十月革命起至1929年担任苏联教育人民委员(教育文化部长),是马克思主义文艺建设的“实际指导者”。之所以强调“实际”一面,是因为卢那察尔斯基不仅在马克思主义文艺理论层面上进行指导,他在人民教育委员会所负担的工作,还包括创立无产阶级文化协会,推动苏联无产阶级文学建设等,更涵盖了教育、出版检查等实际工作。17在《苏维埃国家与艺术》中这一特点也相当明显,掌管文艺教育部门的卢那察尔斯基,并不是把艺术当成一个独立运作的领域,而是在国家运行范围内的各个层面中,设想艺术如何发挥作用:在经济收益方面讨论艺术作品怎么提高售价,在艺术教育工作上则区分不同层级的教育方针。从这篇演讲所设定的对话对象也能发现,文艺政策的施行显然不只需要对“文艺界”内部说话、处理各个流派之间的论争,演讲中卢那察尔斯基一方面强调艺术可以提高经济收益,另一方面则详述艺术教育如何极需国库支援,由两者的并置可以想见,此时身为“实际指导者”的他需要通过这些“演讲”来说服他的对话者,从而获取包括经济资源在内的各项支持,或者为文艺领域获得的资源作出正当性说明。可以说,当意识到这些层面也应当纳入“文艺政策”的涵盖范围时,才能更具体地感知文艺政策制定过程中存在的诸多层次。《苏维埃国家与艺术》之所以能被选为《文艺政策》附录的原因,正在于卢那察尔斯基所提供的视角,可以建立起一个基于社会轴的参照,从而立体地呈现文艺与外部领域之间的关联性。

文艺政策的制定当然不是始于《文艺政策》中收录的《关于文艺领域上的党的政策》发布之时,也不会是一次就能完成的,而是至少从苏维埃国家成立以来,就不断在实际要求中、实践基础上调整、变化、生成。18《苏维埃国家与艺术》除了呈现文艺政策制定、实行时与其他领域间的互动外,还涉及苏维埃国家各部门与艺术相关的种种具体事务。《苏维埃国家与艺术》中的内容,正是他作为“实际指导者”在日常工作中思考和处理的问题,同时也是制定文艺政策种种纲领的基础。“实际指导者”的身份让卢那察尔斯基的经验与思考特别有助于照见文艺政策所涉各个层面,仔细考察他自苏联成立以来的实践与思考,则十分有益于把握苏联文艺政策的变化与调整——这些变化与调整是基于什么样的考虑,又与当时的社会状况有怎样的关联?可以认为,这正是鲁迅考虑将《苏维埃国家与艺术》当作《文艺政策》的附录的原因,也是鲁迅在这个时期将译介的重心聚焦在卢那察尔斯基身上的原因。

卢那察尔斯基

鲁迅译尾濑敬止的文章《作为批评家的卢那卡尔斯基》,将卢那察尔斯基放在俄国十月革命前后的巨大变化当中讨论,并相当敏锐地区分出他身上的教育家、批评家、艺术家三种身份,这确实把握住了他在“生涯、思想、主张”上的特点。19在鲁迅此时所译的多篇文章里,都可以看到“实际指导者”的工作中,这三种身份如何比重不同地在起作用。“实际指导者”的角色最困难、最有挑战性,同时也最可贵的,正在于其处于各种意见、潮流交锋的汇聚点上,在推动实际工作的过程中,需要去细心辨清各股力量涌动的方向,并做出不同回应。鲁迅在翻译卢那察尔斯基文章的过程中,特别关注这种“实际指导者”位置所带来的敏感度,这使得卢那察尔斯基的经验更难以替代,并且成为鲁迅思考中国情况时的参照。鲁迅曾把《苏维埃国家与艺术》和另一篇同样从茂森唯士《新艺术论》中转译的《今日的艺术与明日的艺术》20放在一起讨论,认为这两篇文章的特点是:

其中于艺术在社会主义社会里之必得完全自由。在阶级社会之不能不暂有禁约,尤其是于俄国那时艺术的衰微的情形,指导者的保存,启发,鼓吹的劳作,说得十分简明切要。那思虑之深远,甚至于还因为经济,而顾及保全农民所特有的作风。21

鲁迅之所以看重这一点,与他对中国当时情况的批评有关。他曾做过这样的对照,将“这对于今年忽然高唱自由主义的‘正人君子’,和去年一时大叫‘打发他们去’的‘革命文学家’,实在是一帖喝得会出汗的苦口的良药。但他对于俄国文艺的主张,又因为为时地究有不同,所以中国的托名要存古而实以自保的保守者,是又不能引为口实的”22,与“不得不暂时有禁约”的考虑相比,中国的正人君子们“忽然高唱自由主义”之举如何呢?与面对艺术的衰微给予保存、启发、鼓吹的指导者身姿相比,中国的革命文学家们大叫将旧作家一律打发走的行径又如何呢?更何况卢那察尔斯基为了经济收益考量,主张在加工品上保留一些17世纪的农民趣味的建议——这种鲁迅看重的深思熟虑,到了中国文坛竟要担心可能被托名存古者利用。两相对照,卢那察尔斯基“实际指导者”身份所能提供的参照性就更显可贵。

不过,卢那察尔斯基虽然是掌管人民教育工作的最高委员,但这并不等于他的主张就是一切的标准。事实上,正因为他处于负责具体工作的“实际指导者”位置,反而更需要经常面对各种尖锐的挑战。比如在考量如何进行对民众的教化工作时,首先需要考虑教育的内容。以他工作的需要而言,便不能只从“文学家”一个身份来设想,而是要加上“教育家”“批评家”等角度来提出方案。当时有认为应当拒绝资产阶级艺术的主张,但卢那察尔斯基提出了著名的“全面继承”论,认为过去的艺术虽带有支配阶级的印记,却也同时留存了阶级斗争的痕迹,这两者与劳动人民都是有关系的,都应该让无产阶级与农民了解。旧的艺术形式也是同样,形式是让人能够感受艺术魅力的东西,因此应当学习一切能唤起美感与喜悦的形式。这种认为过去一切的艺术都应该成为可被无产阶级与农民吸收之物的主张,使他蒙受“妥协”“保守”的批评。23但即使如此,他仍得继续面对日益增多的挑战。新经济政策推行后,社会上对文艺的兴趣与讨论日盛,他需要回应的新问题随之出现:“从马克斯主义的见地,艺术可以称为观念论呢,还是可以称为马克斯主义底审美学呢?”24这是对于马克思主义是否可以应用到艺术领域成为美学标准提出的质疑。身为以“科学的社会主义”为指导依据的“实际指导者”,卢那察尔斯基必须在美学上、文艺理论上回应“马克思主义文艺理论建设”的命题。

3、被编织到理论建设中的《艺术论》

鲁迅此时采用了日本“马克思主义文艺理论丛书”中的《马克思主义艺术论》25为底本,翻译了卢那察尔斯基的《艺术论》。此底本于1928年由升曙梦从1926年“革命俄罗斯美术家协会”所编选之《马克思主义艺术论》译出,该书包括正文5篇和1篇附录《霍善斯坦因论》26。鲁迅只译出正文,另又添译《美学是什么?》作为中文版《艺术论》的附录。《艺术论》正文第一、三篇来源不能确知,第二篇原收入1924年由新莫斯科出版社出版的《艺术与革命》中。而第四、五篇则几乎包含了卢那察尔斯基1903年出版的早期代表作《实证美学的基础》全书内容,所缺部分便是中文版附录这一篇《美学是什么?》。经鲁迅补上后,中文版《艺术论》中便包含了《实证美学的基础》的全书内容。鲁迅为此在《小序》中特地作了两书章节对照的列表,建议读者可以按图索骥,将《实证美学的基础》按照本来的顺序阅读。不过,令人费解的是,鲁迅翻译时曾参考的马场哲哉(即外村史郎)译本,正是《实证美学的基础》的完整日文译本27,他为何不直接将全书翻译过来,而要以这种繁琐的方式让读者在《艺术论》中拼拼凑凑才能窥得此书全貌呢?在书前“小序”中鲁迅对此的解释是,“实证美学的基础”这个书名“恐怕就可以使现在的读者望而却步”,所以取了《艺术论》这一本。28但这恐怕不是全部理由。至少,从《艺术论·小序》中可以知道,他对卢那察尔斯基将艺术与其他方面相关联的思考也相当看重。29更重要的是,在1926年这个时间点上将《实证美学的基础》拆解、编入《艺术论》的举动,并非偶然之举,而是与文艺政策的施行有着密切关联。

鲁迅相当重视《实证美学的基础》,认为只要看这一本就足以知道卢那察尔斯基的主张:

有《实证美学的基础》一卷,共五篇,虽早在一九○三年出版,但是一部紧要的书。因为如作者自序所说,乃是“以最压缩了的形式,来传那有一切结论的美学的大体”,并且还成着他迄今的思想和行动的根柢的。30

此书虽以“艺术论”为名,但并不是一般的美学理论,在1926年莫斯科“革命俄罗斯美术家协会”为《艺术论》所作的序中,这样概括包含《实证美学的基础》在内的文章特点:

在这些论文中,于趣味,美底知觉,美底判断的本质,都未加解剖。本书中所成为焦点者,是艺术本身和那发达的历程。从中,于艺术底创作的历程,尤其解剖得精细。31

卢那察尔斯基以《实证美学的基础》为代表的“艺术论”“美学论”,所谈的并不是一般意义上的审美问题。在书中,“被感知”的对象既不是“艺术作品”本身,也不是“审美感受”,而是“艺术创造的过程”,要把它“意识化”并给予科学的分析。《实证美学的基础》以生物学式的社会学提供了“解剖”的方法论依据,甫一出版就被认为是以“唯物史观”解释艺术的创造与进化之内在法则的重要成果。此书在1923年曾经再版,马场哲哉译本即以此为底本。书前收录卢那察尔斯基所作的《实证美学的基础——代序》,将此书概括为对“建设美学所需要的要素”的思考,认为这是建立无产阶级实证美学的尝试。文末特意加了两个注脚,一是说明此序虽是1903年的论文,但此次再版时仍“未施订正即再出版”,第二个注脚中更强调“这也仍是尚立在著者面前的问题”。32将两处表述放在一起看,则将此书于1923年重新出版的意图不言自明,旨在回应新经济政策推行后,对马克思主义是否能成为美学标准的质疑,以及由此引申出的“无产阶级文化否定论”大辩论。33

而到了1926年,“革命俄罗斯美术家协会”的编纂者们又一次将《实证美学的基础》杂糅、编织到《艺术论》中“再版”时,苏联文坛的语境又有了新的变化。在经历1923年开始的大辩论后,托洛斯基(又译托罗茨基)等的主张已被否定,文艺政策的决议是以“无产阶级文化存在论”为前提,确立了建设无产阶级文学理论、马克思主义文艺理论的必要。但此理论建设工作并非已经完成,而是正待开展,政策虽强调不以党的力量对文艺强施干涉,但并不意味着执掌全苏维埃的党对无产阶级文化的建设袖手旁观。相反,为了推动无产阶级文化建设,更需要在各个环节上设计与此配合的方针,苏共在文艺上应该扮演什么样的角色,也是在此前提下被提出与规定的。可以说,《关于文艺领域上的党的政策》的制定,不仅有效整理了此前的文艺论争,而且推动了此后无产阶级文化的建设工作。《艺术论》在1926年的编纂出版,也应当放在这一脉络下理解。与此相应的是,《艺术论·原序》中便特别强调艺术的“(无产)阶级性”,并且藉由凸显作者卢那察尔斯基的“实际指导者”身份来强化此立场。34由此,《艺术论》成为一个具有多重意义的文本,它不仅是一本以“艺术家”之艺术眼光来从事“批评家”工作的卢那察尔斯基的艺术理论选辑;也是一本“教育家”卢那察尔斯基提供给艺术教育的参考书35;更体现了“实际指导者”具体的工作内容。在1926年这个节点上,文艺政策已然制定,理论建设工程正在推行,为了重新绘制蓝图,便需要将包括《实证美学的基础》等在前一时期起过作用的资源,重新编织到新的理论建设中。

4、“杂摘的花果枝柯”:实际指导者的文章

《苏维埃国家与艺术》虽然最终没有被用于《文艺政策》,但仍收录在鲁迅编译的卢那察尔斯基文集《文艺与批评》中,这是一本能充分展现卢那察尔斯基“实际指导者”身份特点的文集。鲁迅将这样一本收集了不同时期、不同主题文章的书称为“杂摘的花果枝柯”36,但实际上书中的文章绝非随意摘录的。不只被辑译入书的文章间存在互文,鲁迅选译与未译的文章之间也有枝柯相连。《文艺与批评》中收录的《托尔斯泰之死与少年欧罗巴》(1911年)37、《托尔斯泰与马克斯》(1924年)38,加上鲁迅提到但未译的《托尔斯泰纪念会的意义》(1928年)39,被鲁迅视为一个系列。他曾对这三篇文章有过说明:

借此可以知道时局不同,立论便往往不免于转变,预见的事,是非常之难的。这一篇(指《托尔斯泰之死与少年欧罗巴》——引者按)上,作者还只将托尔斯泰判作非友非敌,不过一个并不相干的人;但到一九二四的年讲演(译载《奔流》七及八本上),却已认为虽非敌人的第一阵营,而是“很麻烦的对手”了,这大约是多数派已经握了政权,于托尔斯泰派之多,渐渐感到统治上的不便的缘故。到去年(指1928年——引者按),托尔斯泰诞生百年记念时,同作者又有一篇文章叫做“托尔斯泰记念会的意义”,措词又没有演讲那么峻烈了,倘使这并非因为要向世界表示苏联未尝独异,而不过内部日见巩固,立论便也平静起来:那自然是很好的。40

鲁迅赞同《托尔斯泰与马克斯》日译者金田常三郎序言中的判断41,认为此文是这三篇系列文章的转折、参照点。在1924年这个时间点上,因为政治局势变化,卢那察尔斯基对托尔斯泰与“托尔斯泰主义”的定位也较1911年发生了变化。金田特别注意卢那察尔斯基的“实际指导者”身份,指出处于此变化下“在劳农俄国人民教化的高位的卢那卡尔斯基,为拂拭在俄国的多数主义的思想底障础石的托尔斯泰主义起见,作这一场演说,正是当然的事”42,因此文中把“托尔斯泰主义”视为马克思主义的竞争者。不过,卢那察尔斯基并不是要把“托尔斯泰主义”者们排斥出去,反而是要想办法把他们争取过来。他先以阶级分析的方法指出“托尔斯泰主义”影响所及主要不是无产阶级,而是知识分子与农民。文中关于农民的生活方式与意识为何容易与“托尔斯泰主义”接近的叙述是相当谨慎的。在新经济政策之下,特别是刚施行的几年中,列宁早年提出的工农联盟方针仍不断被强调,此时高度重视农民与农业生产。卢那察尔斯基将“托尔斯泰主义”特别受农民支持的几个特点——反对资本主义、反对大地主掠夺剥削、崇尚劳动等,归为与马克思主义有暗合之处而加以肯定。对于深受“托尔斯泰主义”影响的知识分子,他也格外看重。文中明确表示,在最初的时期,知识阶级对无产阶级的必要性达到了“恐怕要到没有他们,无产阶级便不能简单地走进新的共产主义底组织体的里面去”43的程度。这自然有卢那察尔斯基在工作中特别需要倚靠知识分子的因素,但也不能忽略文中关于若不去争取知识分子,便有使之成为孟什维克派力量的风险的分析。

当时苏联虽是布尔什维克派掌权,但其与孟什维克派长年的竞争关系毕竟还未消除,在苏联以外,特别是欧洲国家的知识分子中,孟什维克派的影响力仍不能小觑。这也影响了卢那察尔斯基对托尔斯泰主义者的判断,因此便不能轻估他提出的这一论断:“托尔斯泰主义……在无产阶级,是并没有那么大的影响的,但对于智识阶级,却是给以极深极深的影响的思想。还有一点应该看得紧要,就是,有时候,不但在欧洲,虽在亚洲腹地的农民的较良的阶级里,也有得以成为我们的竞争者的可能性”44。此外,文章第二节里还举了印度的例子,认为当时印度支持“甘地主义”的回教徒们,虽然其理念与“托尔斯泰主义”有差异,但他们所提倡的战术却是同样的。卢那察尔斯基此时对印度情况的关注,与列宁所提出的“世界无产阶级革命与亚细亚殖民地、半殖民地革命之间不可分割的关系”亦能互相参照。应该说,卢那察尔斯基这篇文章中,不只有金田所概括的为了“拂拭在俄国的多数主义的思想底障础石的托尔斯泰主义”这一个出发点,也不仅关心“人民教育委员”所“应当”关心的对“知识阶级受托尔斯泰主义影响”的处理上。卢那察尔斯基的“实际指导者”身份有着更大的意义,所谓“实际”,联系着苏维埃国家内部的经济、产业变化,也联系着世界范围内无产阶级革命运动的发展以及亚细亚地区殖民地、半殖民地的民族独立运动。拥有这样的视野的“指导者”才有条件达到现实要求他具备的敏感度。鲁迅虽未直接指明,但在译介此文的过程中不会无视“实际指导者”身份所带出的视野。不过,正如金田所强调的,卢那察尔斯基并没有因此把“托尔斯泰主义”当作正面之敌。就像他在剧本《被解放了的堂吉诃德》中虽然揶揄人道主义者,但并不怀着恶意,这是卢那察尔斯基的人性与宽大之处。45金田的分析可说是抓住了1924年文章的精髓,这也是鲁迅看重金田序文的原因。

第三篇是写于1928年的《托尔斯泰纪念会的意义》。1928年正逢托尔斯泰诞辰百年纪念,不仅苏联国内,包括欧洲、日本等地都召开了纪念活动,报刊上纷纷推出托尔斯泰纪念特辑,鲁迅主编的《奔流》也将1928年12月出刊的第1卷第7期作为“托尔斯泰诞生百年”纪念增刊,以此为契机鲁迅翻译了几篇相关文章。46

当时在日本,藏原惟人等很快地辑译了《马克思主义者之所见的托尔斯泰》47。该书只有两篇文章不是1928年所作,一篇是列宁的《作为俄国革命之镜的托尔斯泰》48(1908年),另一篇便是鲁迅翻译的《托尔斯泰之死与少年欧罗巴》49(1911年)。这两篇十月革命前的文章,之所以被编选到这本1928年的纪念会文集中,是因为此时苏联官方对托尔斯泰的态度正是以列宁《作为俄国革命之镜的托尔斯泰》一文的评价为标准,改变此前对托尔斯泰的批评态度,转为肯定他支持农民反抗贵族等积极意义。而卢那察尔斯基这篇1911年的文章中将托尔斯泰定位为“虽不是全然的同盟者,但也不是敌人”的立场也与此标准相吻合。书中其他为了1928年纪念会所做的文章,更是明显地配合此基调。

《马克思主义者之所见的托尔斯泰》中还收录了卢那察尔斯基在1928年所写的《托尔斯泰纪念会的意义》,但鲁迅没有翻译此文,他选择译载在《奔流》上的是迈斯基(Ivan M. Maisky)的演讲。在“编校后记”提到迈斯基这篇演讲时,鲁迅这样说:

Maiski的讲演也是说给外国人听的,所以从历史说起,直到托尔斯泰作品的特征,非常明了。日本人的办事真敏捷,前月底已有一本《马克思主义者之所见的托尔斯泰》出版,计言论九篇,但大抵是说他的哲学有妨革命,而技术却可推崇。这一篇的主意也一样,我想,自然也是依照“苏维埃艺术局”的纲领书的,所以做法纵使万殊,归趣却是一致。50

根据《奔流》在本篇演讲之前所做的题序可知,这篇演讲是1928年9月15日在东京托尔斯泰纪念会上的演讲,讲者迈斯基的身份是“驻日苏联大使馆参赞”。此种身份背景的讲者在此种场合的演讲,会依照“苏维埃艺术局”的纲领来对托尔斯泰进行评价,应当本是意料中的事情,但鲁迅却仍选译此文,还加上这段带着批评的说明,不能不说有点借题发挥的味道。在上述引文之后鲁迅接着说:

奖其技术,贬其思想,是一种从新估价运动,也是廓清运动。虽然似乎因此可以引出一个问题,是照此推论起来,技术的生命,长于内容,“为艺术的艺术”,于此得到苏甦的消息。然而这还不过是托尔斯泰诞生一百年后的托尔斯泰论。在这样的世界上,他本国竟以记念观念相反的托尔斯泰的盛典普示世界,以他的优良之点讲给外人,其实是十分寂寞的事。到了将来,自然还会有不同的言论的。51

鲁迅将此时按照“苏维埃艺术局纲领”来否定托尔斯泰思想、肯定其艺术技巧的方式颇感不满,认为这说得好听是重新估价,但说得严厉一点则是“廓清”,也就是清除托尔斯泰在思想上、哲学上的影响的运动。更值得琢磨的是鲁迅关于纪念方式的批评──“以记念观念相反的托尔斯泰的盛典普示世界,以他的优良之点讲给外人”——以及由此感到的“寂寞”。这些实际上都已超出对迈斯基演讲的评价,可以认为是针对卢那察尔斯基《托尔斯泰纪念会的意义》而发。

《托尔斯泰纪念会的意义》发表于1928年8月,全文共有五节,其中谈到托尔斯泰处只占两节,且以说明官方是怎么根据列宁的主张来决定对托尔斯泰的态度为主题,并非直接讨论托尔斯泰的作品或者思想。全文的重心在于说明:当时在国外盛传苏联对于俄国古典文学中的经典不只不尊敬,连图书馆也都禁止读这些作品,卢那察尔斯基认为这些都是流亡者造出的谣言,举出在苏联不只出版带有详细注释的古典文学经典书籍,还时常提倡青年一定要读普希金、屠格涅夫等古典作家的作品。他甚至还举出图书馆从一年多前开始,借阅古典作品的数量大幅增加等数据来反驳这些污蔑。基于同样目的,在庆祝托尔斯泰诞生百年的系列活动中还包括了出版托尔斯泰全集的计划,甚至打算翻译托尔斯泰作品,让莫斯科的外国人看到苏联是怎么样地来纪念托尔斯泰、怎么在剖析文化遗产的同时也尊敬之。其最终目的是要让那些“宣扬我们罪恶的、说我们与一切过去之物绝缘的、有狭隘宗派的、说我们对文化上细腻的表现不关心等等的反宣传、恶意的毁谤沉默吧”52。卢那察尔斯基在托尔斯泰诞生百年纪念会上所规划的这些,固然属于“实际指导者”的职责,但却也正如鲁迅所批评的,意义并不在于纪念托尔斯泰,而在于将纪念托尔斯泰的“盛典”普示世界53。对于这样的举措,鲁迅有一个很特殊的评价:“寂寞”,这是鲁迅早年所用的一种表达特定心境的词汇54,在这里则转化为对托尔斯泰在其本国也未能得到充分理解所感到的无奈。

话虽如此,作为“实际指导者”的卢那察尔斯基,不仅能以其自身的经历,将文坛历时的变化勾勒出来,还能将无产阶级文学在何种社会条件下与哪些力量交融折冲中诞生、发展的过程呈现出来。从中可以看到,处理各种力量的拉锯与挑战时,卢那察尔斯基不是事务性地完成各项工作的操作员,而是调动自己一切经验与能力,来回应在不同时期、不同层面上表现为不同形态的各种挑战,而他经受的这些磨练也将回过头来增强他的敏感度与现实感。这正是鲁迅选取《苏维埃国家与艺术》作为《文艺政策》附录时所看重的意义,也是《文艺与批评》这本汇集了“杂摘的花果枝柯”的书,能提供从多种角度立体地了解无产阶级文学发展历程之视域的原因。

结语

卢那察尔斯基的《艺术论》《文艺与批评》一直是鲁迅译介中较少被研究者关注的一组文本。已有研究多从探讨卢那察尔斯基文艺思想或翻译史的角度来讨论,但对于译文内容的生成脉络缺少细致的梳理,也未将这些文本置于鲁迅在“革命文学论争”之后的译介实践中予以定位。

本文从鲁迅曾计划将《苏维埃国家与艺术》作为《文艺政策》附录的设想为切入点,考察了鲁迅翻译的卢那察尔斯基著作《艺术论》与《文艺与批评》等文本。《文艺政策》的内容包含苏共制定政策前的辩论过程,而在文艺政策实际推行后,“实际指导者”所面临的重要任务,便是整合已有资源为文艺理论建设奠定基础。鲁迅在翻译《艺术论》时,保留了此书的基本框架,另以附录形式补译一章,使读者既能按图索骥拼出《实证美学的基础》本来的模样,又能从文章的重新编排中,一窥《艺术论》的整合痕迹。而《文艺与批评》中,鲁迅选译了两篇与托尔斯泰相关的文章,与他未译但明显存在互文关系的第三篇文章,构成了一组有张力的对照。这组文章呈现卢那察尔斯基因身为“实际指导者”,故在不同时期对托尔斯泰与“托尔斯泰主义”采取了不同策略。前文已经提过,在《苏维埃国家与艺术》里这种特点更加明显,从文中所包含的两场演讲可以看到,卢那察尔斯基的苏联人民教育委员身份,使其具有一个既具动态性又富有实践感的独特视野——本文将此概括为“实际指导者”的视野,即能把文艺政策的制定与实施,放置到苏维埃国家建设的整体格局中来考虑。

虽然《文艺政策》正式出版时,改用冈泽秀虎的《以理论为中心的俄国无产阶级文学发达史》为附录,但这篇细致梳理了文艺论争史的文章,仍替代不了卢那察尔斯基参与苏俄无产阶级文艺建设过程中的实践经验。本文认为,鲁迅最初考虑以《苏维埃国家与艺术》作为《文艺政策》附录时,便包含了将这种“实际指导者”视野引入的设想。出版时虽未选入,但根据本文考察推测,这并不意味着鲁迅放弃了这个设想,而毋宁说是将此设想扩大为翻译《艺术论》《文艺与批评》两书。在这个意义上来说,鲁迅此时所译的卢那察尔斯基文章,均可被视为能使读者更加了解苏联文艺政策制定与实施过程中各方面情况的“附录”。

需要补充说明的是,鲁迅虽然重视“实际指导者”的视野与经验,但他也十分清楚中国无产阶级文学的发展阶段与苏联不同。他在《文艺与批评·译后附记》引述了日文底本中藏原惟人的按语,赞同他关于在意识到苏联与日本社会发展情况不同的前提下,能学到很多东西并摄取有助于正确解决问题的养分的说法,并欲将这段按语也移赠给中国读者。55鲁迅翻译《文艺政策》《艺术论》《文艺与批评》的1929年前后,中国无产阶级文学尚处于刚刚开始建设的起步阶段,与苏联已经取得无产阶级专政、建设无产阶级文学建设的情况相距甚远,与日本普罗文学已形成热潮的情况也还颇有距离。鲁迅这一具有分寸感的提醒是相当重要的。而若要仔细考察鲁迅所引入的“实际指导者”视野,如何在中国文坛起作用,则还有待放在更长的历史时间段里才能进一步展开。

(本文系重庆大学中央高校基本科研业务费学院创新能力提升专项“人文社会科学前沿问题与方法研究”[编号:2019CDSKXYGYY0045]阶段性成果)

1 鲁迅:《“硬译”与“文学的阶级性”》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第213—214页。

2 藏原惟人、外村史郎辑:《文艺政策》,鲁迅译,水沫书店1930年版。转译自外村史郎、蔵原惟人共訳:『露国共産党及文芸政策』,東京:南宋書院,1927年。

3 藏原惟人、外村史郎译:《新俄的文艺政策》,画室(冯雪峰)重译,光华书局1928年版。

4 冯雪峰采用辑入饶平名智太郎编《无产阶级艺术教程》第2辑中的版本为底本,参见岡澤秀虎:「理論を中心とするロシア·プロレタリア文学発達史」,饒平名智太郎編:『プロレタリア芸術教程』第2輯,東京:世界社,1929年。当时这篇文章还有另外两个中文译本,其一是杨浩译的《苏俄普罗文学发达史》(《语丝》,1930年第5卷第44期),根据的是与冯雪峰同样的底本;其二是陈望道翻译的冈泽秀虎著作《苏俄文学理论》(大江书铺1930年版)中的《序论》,其使用底本与前两者不同,是根据冈泽秀虎于1930年出版《苏俄文学理论》时收入书中的版本所译,内容稍有修订。

5 本篇自1928年6月至1928年10月30日于《奔流》1928年第1卷第1—5期连载,刊载时篇名为《苏俄的文艺政策──关于对文艺的党的政策》。

6 本篇于1928年12月刊于《奔流》1928年第1卷第7期,刊载时篇名为《观念形态战线和文艺——第一回无产阶级全联邦大会的决议(一九二五年一月)》。

7 本篇于1929年4月刊于《奔流》1929年第1卷第10期,刊载时篇名为《关于文艺领域上的党的政策——俄国xx党中央委员会的决议》。

8 冈泽秀虎:《以理论为中心的俄国无产阶级文学发达史》,藏原惟人、外村史郎:《文艺政策》,第260—265页。

9 同上书,“后记”第6页。

10 卢那卡尔斯基:《艺术论》,鲁迅译,大江书铺1929年版。

11 卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,鲁迅译,水沫书店1929年版。

12 ルナチャールスキイ:『マルクス主義文芸理論叢書 2:マルクス主義芸術論』,昇曙夢訳,東京:白揚社,1928年。

13 鲁迅:《编校后记》,《奔流》1929年第1卷第10期。

14 A. Lunacharski:《苏维埃国家与艺术》,鲁迅译,分两次于《奔流》1929年第2卷第1期、第5期连载。后收录于卢那卡尔斯基:《文艺与批评》。《苏维埃国家与艺术》原收录于1924年莫斯科出版的《艺术与革命》,转译自伙瓜民乓伙旦平奶:「ソウェート国家と芸術」,茂森唯士訳,『新芸術論』,東京:至上社,1925年。

15 第一场演讲于文末标明了1919年末;而第二场演讲的发表时间,鲁迅在《文艺与批评》书末之“译者附记”中推测:“原文收在一九二四年墨斯科出版的《艺术与革命》中……上半注云‘一九一九年末作’,其余未详年代,但看其语气,当也在十月革命后不久,艰难困苦之时。”卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,“译者附记”第6页。

16 同上书,第165—234页。

17 参见尾濑敬止:《为批评家的卢那卡尔斯基》,鲁迅译,同上书,第2页。

18 在《苏维埃国家与艺术》第5节中,卢那察尔斯基提到他为了制定文艺政策做了许多努力,后来因为新经济政策的实行,国家在各方面做了调整后,他所做的努力便告失败。卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,第203页。

19 尾濑敬止:《作为批评家的卢那卡尔斯基》,卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,第1—11页。译自尾瀬敬止:「批評家としてのルナチャルスキー」,『革命ロシヤの芸術』,東京:事業之日本社出版部,1925年。

20 《今日的艺术与明日的艺术》原收录于1924年莫斯科出版的《艺术与革命》,转译自ルナチャルスキイ:「今日の藝術と明日の藝術」,茂森唯士訳:『新芸術論』。

21 卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,“译者附记”第6—7页。

22 同上,“译者附记”第7页。“又因为为时地究有不同”一句原文如此,其中一“为”乃衍文。

23 尾濑敬止在文章中所欲回应的潜在问题也在于此。参见尾濑敬止:《作为批评家的卢那卡尔斯基》,卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,第7—8页。

24 卢那卡尔斯基:《苏维埃国家与艺术》,同上书,第203—204页。

25 ルナチャールスキイ:『マルクス主義文芸理論叢書 2:マルクス主義芸術論』。

26 《霍善斯坦因论》是卢那察尔斯基对德国著名马克思主义艺术学者霍善斯坦因(Wilhelm Hausenstein)的研究,虽然鲁迅在《艺术论》中将这篇附录删去,但并不意味着他不重视这篇文章。在他与冯雪峰合作的丛书中,就有翻译这篇并单独成书的计划(实际并未出版)。此外,鲁迅在讨论珂勒惠支的版画时,以及在《二月小引》中都提到过霍善斯坦因的艺术分析。参见ルナチャールスキイ:「ヰルヘルム·ハウゼンシュタイン論」,『マルクス主義文芸理論叢書 2:マルクス主義芸術論』,第175―245頁。

27 在《艺术论》的《小序》中,鲁迅还提到此书有外村史郎译本,笔者目前未见此版本。外村史郎是马场哲哉常用的笔名,推测鲁迅所见外村史郎版,当与马场哲哉版内容相近甚至一致。

28 卢那卡尔斯基:《艺术论》,“小序”第IV页。

29 鲁迅指出书中关于“艺术与产业之合一,理性与感情之合一,真善美之合一,战斗之必要,现实底的理想之必要,执着现实之必要,甚至于以君主为贤于高蹈者”等处,是值得读者重视的。这些并不仅局限于《实证美学的基础》,而是涉及了书中其他文章的内容。参见卢那卡尔斯基:《艺术论》,“小序”第IV页。

30 同上,“小序”第I—II页。

31 同上书,“原序”第VI页。

32 参见ルナチャルスキイ:「実証美学の基礎──序に代えて」,ルナチャルスキイ:『実証美学の基礎』,馬場哲哉訳,東京:人文会出版部,1927年。

33 持“无产阶级文化否定论”的代表是托洛斯基。值得注意的是,托洛斯基的代表作《文学与革命》于1923年出版后,很快在1924年再版。而托洛斯基于再版中增添的一章及《再版序言》,都与回应这场论辩有关。然而中国当时关于《文学与革命》的诸种翻译中却并未充分体现这一点。对此笔者有另文讨论。

34 “当撰辑这些论文时,出版者用力之处,是不仅在卢那卡尔斯基为科学底社会主义艺术学的理论家,而尤在其为实际底指导者。”参见卢那卡尔斯基:《艺术论》,“原序”第VII页。

35 在编辑者《原序》中提到,这本书是基于“在新兴艺术,将自己发见,将自己的运命开拓,将自己的实际生活来意识化的事,也极其困难的。而在就学于种种美术专门学校和研究所的我青年们,则尤为困难。关于艺术的好著作非常少,至于科学底社会主义文学,却更为希有。所以纵使要将什么书籍,绍介给初在艺术领域里活动的人,以及对于日常生活的问题,不妨梗概,只愿得到解答的人,也几乎办不到”这样的明确要求而编选的。参见卢那卡尔斯基:《艺术论》,“原序”第V—VIII页。

36 卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,“译者附记”第4页。

37 卢那卡尔斯基:《托尔斯泰之死与少年欧罗巴》,鲁迅译,初刊于《春潮》第1卷第3期,后收入卢那卡尔斯基:《艺术论》,第17—42页。转译自ルナチヤールスキイ:「トルストイの死と若きヨーロツパ」,杉本良吉訳,国際文化研究会訳編:『マルクス主義者の見たトルストイ』,東京:叢文閣,1928年。

38 卢那卡尔斯基:《托尔斯泰与马克斯》,金田常三郎译,鲁迅重译,卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,第43—116页。转译自ルナチヤルスキイ:『トルストイとマルクス』,金田常三郎訳,東京:原始社,1927年。

39 ルナチヤールスキイ:「トルストイ記念祭とその意義」,茂森唯士訳,国際文化研究会訳编:『マルクス主義者の見たトルストイ』,第120頁。

40 参见卢那卡尔斯基《托尔斯泰之死与少年欧罗巴》鲁迅译文后的附记,《春潮》第1卷第3期。引文中“但到一九二四的年讲演”一句,原文如此,应订正为“但到一九二四年的讲演”。

41 ルナチヤルスキイ:『トルストイとマルクス』,第7―9頁。鲁迅相当看重金田的序言,不只在此处借用此判断,当这篇文章收入《文艺与批评》的时候,鲁迅还把刊于《奔流》时未译载的这篇序言摘要译出。

42 卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,“译者附记”第5页。

43 卢那卡尔斯基:《托尔斯泰与马克斯》,《文艺与批评》,第116页。

44 同上,第51页。

45 卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,“译者附记”第6页。

46 在这一期《奔流》上,鲁迅除了以笔名“许霞”翻译了藏原惟人的《访革命后的托尔斯泰故乡记》(鲁迅未说明译本来源,此文收录在蔵原惟人:「革命後のヤスナヤ·ボリヤーナを訪ふ」,『新ロシヤ文化の研究』,東京:南宋書院,1928年)之外,还以鲁迅之名翻译了三篇文章,其一:俄国学者罗迦契夫斯基(LVOV-ROGACHEVSKI)所作的《LEOVTOLSTOI》(转译自伉它左白﹞伕布民尼白旦平奈:『最新ロシヤ文学研究』,井田孝平訳,東京:聚芳閣,1926年)。其二:卢那察尔斯基的《TOLSTOI 与 MARX》(收入《文艺与批评》时篇名改为《托尔斯泰与马克斯》)。其三:迈斯基的演讲《LEOV TOLSTOI》(转译自マイスキイ:「レフ·トルストイ」,アンドレーエフ訳,国際文化研究会訳編:『マルクス主義者の見たトルストイ』,第101—110頁)。

47 《马克思主义者之所见的托尔斯泰》一书由藏原惟人等编译,以国际文化研究会名义出版。藏原惟人在书前所做的《序》里,说明书中所收文章几乎都是为了1928年这场诞生百年纪念会所做的,希望读者可以从这些文章中汲取对托尔斯泰的正确评价,也就是在1928年已经转变过了的正面评价。藏原惟人的《序》及全书的选文上,都带有将曾对托尔斯泰采取的批评态度淡化的意味。参见蔵原惟人:「序」,国際文化研究会訳編:『マルクス主義者の見たトルストイ』,序第1—2頁。

48 初刊于1908年9月,后收入1928年发行之《托尔斯泰与列宁》。参见レーニン:「ロシヤ革命の鏡としてのトルストイ」,国際文化研究会訳編:『マルクス主義者の見たトルストイ』,第1—10頁。

49 初刊于1911年2月,后收录于卢那察尔斯基论文集《文学的影子》,1926年由莫斯科国立出版局出版。参见ルナチヤールスキイ:「トルストイの死と若きヨーロツパ」,杉本良吉訳,国際文化研究会訳編:『マルクス主義者の見たトルストイ』,第11—30頁。

50 鲁迅:《编校后记》,《奔流》1928年第1卷第7期。

51 同上。

52 ルナチヤールスキイ:「トルストイ記念祭とその意義」。

53 鲁迅:《编校后记》,《奔流》1928年第1卷第7期。

54 鲁迅在《呐喊·自序》中以“寂寞”概括其心境:“凡有一人的主张,得了赞和,是促其前进的,得了反对,是促其奋斗的,独有叫喊于生人中,而生人并无反应,既非赞同,也无反对,如置身毫无边际的荒原,无可措手的了,这是怎样的悲哀呵,我于是以我所感到者为寂寞。”鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》第1卷,第439页。

55 “‘这是作者显示了马克斯主义文艺批评的基准的重要的论文。我们将苏联和日本的社会底发展阶段之不同,放在念头上之后。能够从这里学得非常之多的物事。我希望关心于文艺运动的同人,从这论文中摄取得进向正当的解决的许多的启发。’这是也可以移赠中国的读者们的。”卢那卡尔斯基:《文艺与批评》,“译者附记”第7—8页。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信