情感动员与政论漫画 ——从 1946 年的“猫国春秋——廖冰兄漫画展”谈起

这个展览客观上成为左翼力量在国统区宣传和统战工作的助力。一场漫画展览,何以产生这样大的社会效应?它的艺术语言有何特殊之处,又何以在中国社会进程的重要转折处发挥作用,并在整个20世纪的中国艺术进程中占据一席?

杨凡舒,中山大学历史系

本文刊于《文艺理论与批评》2019年第4期

战后陪都的漫画展览

1946年3月14日,由全国漫画作家协会1主办的“猫国春秋——廖冰兄漫画展”在重庆的中苏文化协会(下称“中苏文协”)五楼举办。这个展览春节时在重庆北碚首展,3月移至重庆市区,在北碚展览时已经受到了很大关注,当时迁校至此的复旦大学师生也响应热烈。此时在中苏文协的展览已是第二次开幕,依旧吸引了相当多观众。

由于展览受欢迎的程度超乎主办方和画家的预料,原定展期一周的展览最后延展两次、辗转了一次展览地点,观众络绎不绝2。(图1)多家报纸进行报道,重庆版的《新华日报》在头版刊载海报介绍道:“包括鼠贼逞雄记、方生未死篇、曙梦图录等数部巨构,为本年度最伟大之漫画展,曾在中苏文协展出八天,观众拥挤,全获好评。”3之后,展览又继续在成都、昆明两地举行,所到之处,反响热烈,尤其得到了重庆文化界、左翼知识界乃至中共领导人的关注和赞赏。4

图 1 1946 年 3 月 19 日《新华日报》刊登的“猫国春秋——廖冰兄漫画展”海报

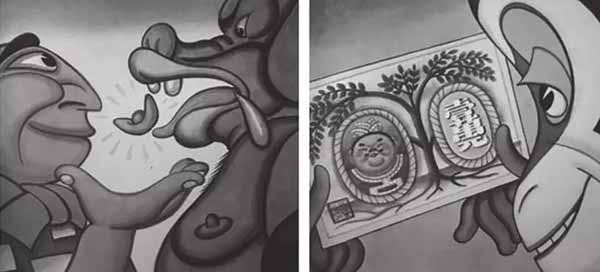

展览共展出了五组漫画,分别为《鼠贼横行记》《虎王惩贪记》《黉宫灯影录》《猫国春秋》《方生未死篇》,共一百多幅作品,展览名称即借用了其中一组的名称,其中有成组成系列的连环画,也有单幅作品。这个展览受到公众的欢迎和热烈反应,主要是由于其中的故事恰恰在影射现下生活。画家扣紧当时社会的民生热点,并相当细致地将社会问题一一转换为漫画画面,加以简短的文字说明,从而将现实问题视觉化甚至文学化。组画《猫国春秋》以猫鼠为主角,“鼠逆”即影射汉奸和贪官,“猫”的形象则多隐喻当局执法者或掌权者,但猫鼠沆瀣一气,混乱无序,即描绘国民党高官在接收光复地区物资时渎职腐败、中饱私囊5等现象;《黉宫灯影录》表现知识分子和大学师生被镇压乃至迫害的现实6(图2);《方生未死篇》则隐晦控诉国民党政府“劫收”、不顾难民死活;当局倒行逆施、不得民心。(图3)在各种情节的展开中,观众看到了身处时代的荒谬与不公,感同身受。

图 2 廖冰兄 黉宫灯影录组画之犬视纸本设色 尺寸不详 1945 年 广州艺术博物院藏

图 3 廖冰兄 方生未死篇组画·赌丁图 纸本设色 34.9cm×43.5cm 1945 年 广州艺术博物院藏

展览作品以动物喻人,或加以各种神怪形象,绘出种种乱象和寓言,兽性乖张,人性泯灭,其构思以及针砭力度,都为当时文艺界少见。漫画作品涉及社会题材的不同面向,牵涉画家个人与身处社会的互动和诉求。正如有学者所描述的那样,此时的山城重庆,并未真正享受到战争结束的喜悦与安定。

国民党政府对突如其来的抗日胜利仓皇失措。腐败和通货膨胀变得更为严重,取代了建设,这激起了日益增长的不满。大家熟悉的重庆综合症——上层的道德败坏与下层的幻灭,现在扩展到全国。7

不仅仅画家本人即是在重庆流离失所、返乡不得的“难民”之一8,《猫国春秋》之中所呈现的种种,都真正在重庆与重庆之外的国土上演。刚刚经历过战争岁月的重庆民众,在这诸多画面中,感受到的正是与作者廖冰兄同样的疼痛和对当下社会现实的失望与茫然。此时正值民族战争结束,国共矛盾一触即发的节点,《猫国春秋》的出现激起了民众,尤其是知识界对于政府当局的愤慨和热烈讨论9,展览由重庆移至昆明不久,诗人闻一多也遭杀害,这一事件更加激起大学师生的愤慨,民主浪潮进一步推动了左翼力量的声势。这个展览客观上成为左翼力量在国统区宣传和统战工作的助力。一场漫画展览,何以产生这样大的社会效应?它的艺术语言有何特殊之处,又何以在中国社会进程的重要转折处发挥作用,并在整个20世纪的中国艺术进程中占据一席?

“摩登重庆”与漫画家

在这场展览之前,数场漫画展览已在重庆举行,引起了一定的社会效应10。1945年3月15日,由中华全国漫画作家抗敌协会11主办的丁聪、特伟、余所亚、叶浅予、张文元、廖冰兄、沈同衡、张光宇八人漫画联展在中苏文协举行12。代表作品有丁聪的《花街》、张光宇的《关山四骑士》、张文元的《血餐》、廖冰兄的《枭暴》和《夜梦图录》、叶浅予的《穷则变》等,展览在5月移至沙坪坝青年馆举行;3月22日,高龙生、汪子美的《幻想曲》漫画展13在中苏文协举行,延展四次。漫画联展与《幻想曲》的好评颇多,报刊评论赞赏漫画联展的批判性和讽刺意味,也赞赏《幻想曲》以喜剧针砭时事,嬉笑怒骂的风格14。到了11月,张光宇的《西游漫记》展览在中苏文协举行,更是引起了很大关注15。

在《猫国春秋》漫画展之后,还有成都漫画家谢趣生的《新鬼趣图》漫画展。16从1945年到1946年,数场漫画展览密集举行,以这几场展览为切入点,我们得以一窥国统区漫画的整体面貌。尽管漫画团体此时的活动并不似抗战阶段那般活跃17,但这一系列的展览图像仍然呈现了一种总体诉求——“寓现实于幻想”的手法成为共同的特色,漫画媒介依旧与社会现实结合紧密,介入民众实时的生活体验以及评论之中,并且擅用相对荒诞的表现手法。可以看到,漫画家们以重庆为中心,构筑了一个奇幻的虚拟世界,让观者在观看之余反观现实,从而得到深刻共鸣。这些情节荒诞、画面诙谐、情感相对激烈的漫画作品,又不免透露出某种低沉、幻灭的气质,与30年代大后方木刻作品的激昂尤其不同。廖氏此时的艺术语言,同样属于这一序列之中。而从“猫国春秋”这个总题目中,亦可以看到廖氏以图像叙史的深意,这种图像与理念上的倾向,一方面在漫画自身夸张、隐喻等传统手法中有其脉络,也与战争后期的社会心理,尤其是重庆的政治文化氛围息息相关,这在其他的媒介上也有所体现。18

不能忽略的还有一点,即此时重庆的艺术生态。诸如木刻和漫画这样的左翼艺术并非主流意义上受到公众瞩目的艺术样式。在重庆超乎正常频率和热烈程度的文艺活动中,各种媒介的展览所占比例耐人寻味,“抗战以来,在大后方的陪都重庆,几乎每星期中都有两三次的美术展览,国画约占85%,西画木刻次之,书法较少。”19国画家在此时的重庆占据了市场的最大份额,这与战争时期大批人口入川,政府机关、学校乃至东南沿海城市的人群迁移有着很大关系,国画在社会名流与政府高官的交往应酬中依旧发挥着“雅债”20的文化功用,另一方面则呼应着战时提倡“弘扬国光”的文化潮流;而西画和驻居西南的美术院校机构有更多联系,武昌艺专、国立艺专等学校的西画教授与学生举办的展览21也是报纸杂志时常报道的展览名目;大型的美术展览会则有教育部举办的第三届中国美术展览会22、美术社团举行的各种展览会等。在这个相当拥挤甚至很难形容为有序的城市之中,艺术的供需关系却发展出了相对稳定甚至牢固的一套机制,其中,从官方到高校、再到民间市场,各个阶层的人群都找到对应趣味的“视觉产品”。

在这样一个展览、收藏、买卖的运作与流通系统之中,一向标榜“先锋性”的漫画家与木刻家反而很难找到他们的位置,相应不得不考虑的,还有这个艺术团体生存处境的艰难。由于国民党当局相当忌惮艺术家的左翼倾向以及在出版方面的强大传播力,因此在诸多方面都加以限制,这样的局面到了抗战胜利、国共内战一触即发之时更加白热化。艺术市场方面遭遇的窘迫,使漫画家和木刻家必须另辟蹊径,以赢得受众。漫画个展和联展同时举行的做法在这一机制上发展出了一种新的运作模式,漫画家通过展览在公众面前展示作品,同时在个体之间也可相互交流和帮助23,此前他们在大众媒体传播方面的经验在此时也得以施展,这一针对讽刺漫画的发表和出版的限制所做出的对策,得到明显反馈。24

漫画家的现实关怀与艺术语言

漫画作为一种相对晚近出现的舶来艺术,一开始在广东兴起,之后又在30年代的上海得到蓬勃发展。得益于上海蓬勃的商业环境,张光宇、叶浅予、鲁少飞等人创办漫画杂志、画报,在上海乃至东南沿海城市都拥有大量的受众,并培养了一批后起之秀,廖冰兄即是其中之一。早在30年代早期,他便是上海摩登风格的追随者和参与者。25跟很多同时段的“图画知识分子”26相比,廖氏确实拥有更加敏感的一面,这种敏感不仅表现在他对社会政治动向的觉察,更表现在他于重庆这个“你方唱罢我登场”的艺术现场中,善于捕捉图像资源的能力。漫画同行的展览色彩开始呈现瑰丽魔幻之感,无疑也给廖氏提供了参考。最为直接的,恐怕就是1945年11月同样于中苏文协举行的张光宇《西游漫记》展览。

张光宇在《西游漫记》的序言落款说明了当时心境:“民主之年,胜利之月,穷愁之日,怀乡之时,义民张光宇画并序”27。同为“义民”28,张光宇在窘迫境况之下创作的《西游漫记》则实现了另一种突破,除却在内容题材上的精巧构思以及采用的故事体裁,在语言风格上更是具有创造性。张光宇将早年深受墨西哥画家珂弗洛皮斯影响的风格进一步总结与消化,并融入自身对民间艺术一以贯之的关切。重庆观众在展览现场看到的《西游漫记》,是画家以其现代主义倾向的漫画语言讲述的一则民间神话故事,尽管相当隐晦,但其中情节也充分反映了现实社会。

对深谙媒体传播的漫画家而言,观众的喜好与观看习惯是采用何种传达方式的重要考量。相对于延安以及沦陷区,40年代的重庆是存在于中国西南一个世俗意味强烈的“摩登”世界。由于战时的迁移,30年代在东南沿海城市的街头,翻看《良友》《时代画报》《时代漫画》以及大量国外大众文化出版物的人群,此时转移至此。要吸引这部分人群,最好的范本无疑是廖氏身边这位漫画界的“老大哥”,张光宇稳定的、逐步进行转变深化的风格语言,就是上海漫画界风尚趣味的最好代表。29

在《西游漫记》中,故事的讲述以及语言风格的呈现都展现出一位优秀艺术家在理念传达与技术层面的成熟度。画面中亮丽的色彩、丰富多变的造型元素,承袭了30年代《时代漫画》的魔幻风格,足显摩登都市风格的活泼。而其中对于民间装饰艺术的借鉴,以及张氏本身甚为钟意的拉美艺术的影响也可见一斑;画家以一种类似电影拍摄的手法来构图30,这种借鉴电影分镜的手法让观众在二维画面前如同面对荧幕,跟随人物的视线进入各种深入视角。(图4、图5)张光宇在全景、特写、聚焦等手法之间来回切换,将故事之中孙悟空师徒四人的西游之行完整陈述,既有各种奇特景象的描绘,也有对于个别怪诞形象的刻画。(图6、图7)

图 4、图 5 张光宇 《西游漫记》第二回(节选图) 纸本设色 1945 年

图 6、图 7 张光宇 《西游漫记》第三回(节选图) 纸本设色 1945 年

而当我们重新将目光聚焦于《猫国春秋》,可以看到这样一种手法对于廖氏的直接影响31,在《赌丁图》《永夜殿》《舌卷江南》等单幅漫画的大胆构图中,这种“镜头感”尤为强烈。然而二人的区别也是明显的,在张氏的作品之中,总体的视觉感受相当流利与明快,令人悦目。在早期的作品中,张光宇的画面尚有墨西哥画家珂弗洛皮斯相当标志性的立体造型和简洁线条,但到了《西游漫记》阶段,几乎所有的人物形象乃至具体情境都以光滑曲线造型表现,在这种技术处理下,《西游漫记》中尽管寓意讽刺,但每一“帧”画面都呈现一种相当圆融而令人舒适的视觉感受。32结合张光宇在40年代的其他创作,他一方面运用跨媒介的语言技巧,另一方面却致力呈现一个更为平和的、带有民俗意味的画面。相当有趣的是,同为漫画家,处于相同阵营的廖冰兄则采取了相反的另一种方式——《猫国春秋》的画面之中,运用的却是极具张力的线条表现,廖氏的线条粗粝、密集、极少圆融流利,棱角与停顿相当凸显,几近“挪用”了木刻版画之中的线条;而在色彩搭配上的强烈反差和阴郁面貌则如他所意欲呈现的“黑暗”现实一样,画家甚至放大了这种不和谐——即便只从技术层面而言,廖冰兄采用的种种视觉元素都在有意无意地“刺痛”观众,并试图深化这种感受,从而引起观众对于绘制题材的深刻共鸣。而在故事的讲述方面,廖氏似乎比其他的同行更具备“系统”地书写苦难的能力,他对于底层民众生活和知识分子的窘况都有相当细致的描写。譬如《在惨死者与受难者之间,他们握手言欢了!》《赌丁图》《天上人间》等漫画中,对于难民形象的表现甚至达到了“触目惊心”的程度。33

经过了战争岁月,现代观众在对于视觉产品的挑选上显然已经不同往日,而人群密集、风雨飘摇,随时可能有重大社会变动的重庆也不同于民国“黄金十年”的上海滩。从漫画联展的评论可以看出,在相同言说诉求、以相同媒介作为实现途径的情况下,这两位艺术家于艺术语言的不同选择也收到了不同的反馈:

张光宇的作风仍未脱离那经常替美国亚细亚杂志去作插画的墨西哥画家邱氏的影响……《关山四骑(饥饿、瘟疫、战争、死亡)》可说是一幅很卖力的作品。

廖冰兄的作风与众不同,笔意均好。34

图像的选择与被选择,是一个在“时代调性”与个人情性之间微妙且复杂的互动过程。显然,此时的观众,尤其是作为在出版物上有发言权的知识界,更为渴求在视觉冲击力方面更大、批判性更为明显、姿态更为踊跃甚至坚决的一方。

至此阶段,“摩登上海”的优秀漫画群体开始尽数发力,由于战争的客观局限而无法完整施展的现代艺术风格在此情境之中又得以短暂“回炉”,与此时段的木刻艺术不同,漫画语言中的瑰丽色彩与奇幻画面遮隐着漫画家的现实关怀,这种独特面貌,由张光宇的《西游漫记》系统体现。而廖冰兄在这种风格中汲取营养,并朝前踏出一步,这一步,使他以《猫国春秋》走到政论漫画的前列,成为这一艺术群体的先锋者之一。

“漫木合作”:多媒介互构的革命图像

漫画与木刻,继抗战之后,在重庆的民主运动之中依旧站在最前线。原先用以动员民众投入抗战的大量宣传画以及木刻版画,在此时转为针对国民政府当局发声抗争的“武器”。在战争时期,这两群艺术家展开“漫木合作”,在他们的杂志刊物上,这一时段的作品在落款处往往是“××画、××刻”,两拨艺术家依靠各自的媒介属性和优势,共同投入战时宣传及动员工作。35这一合作模式几乎是战时情境中自发催生出的特殊产物,在作品风格方面亦有其独特之处。这一阶段之后,“漫木”群体的人员组织都因形势发生变化,但在40年代中期的重庆,这两个媒介在理念和语言上有诸多互动、融通,共同构成了相当有代表性的“革命图像”,而廖冰兄即是这两个媒介互动的见证者和关键人物。36他恐怕是长时段之中为数不多的一位与版画家合作频密,并在木刻团体之中相当活跃的漫画家。尽管有相当多的漫画家如特伟、张乐平等人也参与了上文所述的“漫木合作”,却很少有漫画家如廖氏一样,在杂志报纸发表关于木刻方面的理论文章、在木刻团体的机关刊物上发表关于木刻活动的总结检讨37,甚至参与筹备了1939年10月在桂林反响热烈的“纪念鲁迅先生木刻展”38与1940年的“木刻十年纪念展”。(图8)廖氏通过在桂林诸多活动的开展与交往圈的拓展,成为木刻团体的参与者之一。对于木刻团体的壮大以及活动开展,廖氏的了解要更为全面深入。

图 8 1939 年 10 月,廖冰兄(前蹲者)与木刻同仁在“纪念鲁迅先生木刻展”海报前,后排左起:黄新波、黄蒙田、刘建庵

一如中华全国漫画作家抗敌协会,版画家们也在大后方开展了各种活动和展览。相比之下,木刻家们则更具备一个团体的组织性,被解散的中国木刻研究会于重庆重新成立,并以中苏文协为主要场所举办了一系列木刻方面的展览39,通过展览与延安、苏联的木刻版画亦有联系交流40。廖氏虽然因“自行失业”而生活艰辛,却并非一人行动,除了漫画的同道,还保持着与木刻团体的密切接触41。与“兄弟”团体的交流、对于出版媒体运作的亲近和参与、不间断对于展览机制的熟悉、关注,是这一时段中两个团体值得注意的工作模式。

观察此时段版画家的风格,在大后方活跃的版画家的刀下,骷髅的图像、夸张式的人物面貌以及荒诞意味的画面特质也常常运用于木刻作品之中。(图9)诸多作品都显现了相对重视情节、语言更为精致、画面气质更具舶来气息的特点,这也和延安地区清新明朗的、注重民俗的木刻面貌形成鲜明对比。

图 9 汪刃锋 这是命运吗? 木刻 尺寸不详 1944 年

漫木两个团体得以如此迅速地展开工作,与出版媒体有着相当直接的联系,重庆数家左倾思想的出版机构与报社对此助力不少。(如《新华日报》《新蜀报》《新民报》《扫荡报》等)和图像同时呈现于公众眼前的,即是报刊上密集的政论消息以及各式声明。大多刊物中所设的“木刻专页”或者“漫画板块”等专栏,保证了木刻家与漫画家的作品得以通畅无阻地与公众见面。此时革命图像和理念的传达,通过文字与图像相互配合得以呈现。由此来看,出版物、小型而密集的展览现场、报纸杂志中图文的实时互动,共同构成了革命艺术在大众文化中主要发声的场域。而在这个话语场中,漫画和木刻成为了参与其中的重要媒介。

正是在廖氏与版画同行的接触与合作最为密切的战争年月,廖氏的主体风格愈加趋向狞厉和凶猛。廖冰兄在版画同行的身上,学习到的不仅仅是形式语言方面的特色,更多的还有表述上的技巧。42或许只有了解这一时段廖氏和版画家的合作作品,我们才能真正感知到,《猫国春秋》时期的廖氏在漫画同行的各种绚丽画面之中,依旧强悍而冷静地,以如此顿挫甚至锋利的线条构建画面、挑战观众的视线,究竟意欲何为。他由木刻伙伴的刻刀借力,不仅将强烈而尖锐的视觉感知挪至自身作品中,而且将对于这种艺术形式的理解当中的革命性、批判性一并“接手”。而由此产生的视觉效果,可以为《中国漫画》主编朱金楼曾经的记述做一佐证:

廖冰兄的漫画重得像有一根横梁在你的头顶将要压下,怪的像一场噩梦里看见一块巨大的陨星在眼前坠落;凶险的像古农民发现白虹贯日和长安市上听到红衣小孩的童谣;阴森得像墓旁的尸怪或嫠妇挑着油灯夜哭!……43

“重”、“怪”、“凶险”、“阴森”等形容词敏锐地指出了《猫国春秋》系列的独有特质——这并不是一场为了“取悦”观众的画展,相比流畅愉悦的观感经验,《猫国春秋》让观众更多地感受到不安、耸动,乃至可怖,在充满不安因素的画面之下,是艺术家呼之欲出的个人诉求和社会责任感。这种跳脱于漫画群体,又借力于“革命”媒介的图像气质,奠定了廖氏作为介入社会进程的“图画知识分子”的姿态。

遮隐的转向:政论漫画的艰难发展

根据可查到的报刊记录,廖氏至少在1943年就已开始《猫国春秋》相关作品的创作44,换言之,《猫国春秋》是一部在战时即已开始构思和试验的漫画作品。在现在保留下来的漫画原稿中,画家为了放大稿件而“打格子”的铅笔痕迹尚存,同一构图和题材的作品也不断被重复临仿,进行创作发表。此时正在西部写生游历的国画家关山月亦有类似的例子,针对敦煌的临摹稿,关山月发表在杂志上的图像和展览的原作稍有不同,但亦出自同一范本45。随时采集素材,并随时为己所用,是所有艺术家的本能,在综合以往的图画经验这一方面,漫画家无疑非常熟练。

图 10 廖冰兄 他又占领一块地方了 纸本设色 《抗战漫画》1938 年第 12 期封底

漫画家群体所拥有的工作经验,可能远比同时期掌握其他媒介的艺术家更加丰富而广泛,在吸收新的图像资源方面更加迅速。漫画家对于大众媒体传播运用纯熟,在极短的时间里总结并创造人物形象,对于画面设计有其独特技巧,这也是廖氏独到的图像敏感度。尽管《猫国春秋》的政论性已十分明显,但如此立意并没有折损这组作品的创意和新鲜感,甚至相比廖氏在桂林时期同样备受好评的“漫木作品”——《抗战必胜连环图》,前者在语言本身和画面的经营构思上都有了全面的推进。如果说画家的这部分工作是一种视觉资源的整合与开发,除了当时当地可以采用的视觉资源,此时廖氏动用的更是他自30年代以来包括在广州、桂林、武汉46(图10),以及最后辗转到重庆,这几个“站点”之中由各种相关活动所训练而来的反应与图画创意能力。这种熟练的、节奏紧凑的工作模式,正是自30年代从事商业美术、出版行业的漫画家群体所特有的一种工作属性和创作习惯。

相比于延安与其他革命根据地,国统区尤其是重庆呈现相对世俗化的一种生活方式与总体境况,在这个层面来看,左翼艺术家尽管在作品题材上都同样抵制极权,批评国民政府的贪污腐败,但在个人创作的面貌上依旧千差万别,战时语境之中多种艺术语言和理念相互碰撞所带来的种种后续结果在此显现。尤其在1945年之后,国民政府的主要精力在于应付中共的军事进攻,艺术家在这种氛围之中虽然有被限制、被监视,甚至是被逮捕的危险,但仍有松动之处。这段时间全国的出版书目之中,即使在国统区,左翼读物也占据大多数47,革命文化在此时有其可以发展的社会空间,并有效地通过图像、文字、戏剧、电影等其他有影响力的传播媒介在对民众发生作用。如廖氏一样的诸多艺术家,以其艺术创作自发地参与中国社会变动的进程。这群以图画作为武器的知识分子已然从此前难以计数的抗战动员活动之中,准确预设到他们在此时面对的观众人群的目光。这个时候的重庆市民,以及由各个沦陷城市逃离至此的人们,已经在急速发展的大众文化土壤的浸染中,培养出了相应的眼光。在经历过战争的苦难以及时时面临时政所带来的种种困窘,他们逐渐在社会的各个层面展现出其眼光和表达诉求。此时,艺术家的现代化视觉作品拥有与之相匹配的观众,其审美趣味、鉴赏能力、判断力和感受力在此一并发挥,使《西游漫记》《猫国春秋》这样的作品得以拥有市场。

当笔者试图了解这个时段的社会环境和重庆市民的日常生活,开始翻阅此特殊时期这座城市的期刊报纸时,会相当强烈地感受到这样一种氛围——曾经“摩登”的都市文化开始褪去,对于不公现象的不满与对未来的担忧逐渐成为更加普遍的情绪,在中国大众对于战后中国的愿景以及耐心一点点被腐败当局消磨殆尽的同时,《西游漫记》《猫国春秋》等政论漫画的出现掐住了时局的转折点,观众观看报纸上频繁发表的众多表达愤懑的木刻作品,并对这样的图像迅速产生共鸣,甚至产生出乎画家意料的情感反应,是相当自然的现象。在1946年这个时间点——民族战争刚刚结束、国家陷入一种“光明前的黑暗”时,政论漫画得以有逼仄的空间发展,从而参与民众对于当下社会情境的讨论,在大的社会层面促生号召力。

图 11 廖冰兄 卫生局长和霍乱惜别 纸本设色 27.8cm×20cm 1945 年 中国美术馆藏

在这座山城之中,早已自30年代就遍地开花地轮换着各种媒介、各种名目的画展和艺术活动。廖氏脱胎于摩登世界的趣味和品味又一次派上了用场,直达人心的图像元素密集出现的同时,画家桂林时期采用布面连环画的展览方式“升级”为精致的、色彩搭配炫目的效果。当画作的意涵不再需要被简单的歌谣甚至口口相传的直白口诀加以辅助,每幅画面元素的信息量便骤然浓稠。再次表现民众的苦难题材之时,原先狰狞的暴徒形象由日军毫无痕迹地切换为国民政府的官员、特务。(图11)这种被极致化的图画形象尽管被换以猫鼠或者神怪,却依旧能够传递画家擅长描绘的某种震撼情绪。这种种努力,廖冰兄并非在当时当地便一蹴而就,而是在一个异常敏感地采集、试验的过程中习得。画家的图画语言被不断地锤炼,在其相当剧烈的理念冲击之下,重新在其画面中呈现个人言说的有序逻辑与独特面貌。

以廖氏为代表的漫画家们,作为媒体领域的行家里手,深谙大众传播的“痛点”和“兴奋点”。廖氏漫画一改战前的简洁明快与战时的振奋热烈,通过一次次出版发表的“实验”作品,向他的漫画前辈们学习,向作为“先锋”的版画同行靠拢,以《猫国春秋》展览在山城掀起公众讨论。画家以之前的图像积累以及理念准备为基础,在技术层面和情感层面48成功地打动了战后中国的民众。至此,漫画语言在廖氏笔下发展出了革命艺术的高潮,而相对应的,漫画家廖冰兄逐渐完成了向一名左翼知识分子的蜕变49。嗅觉敏感、并在情感动员方面走在前列的艺术家,用政论漫画率先实现了艺术语言的转向。

1 1946年1月20日,“全国漫画作家协会”宣布复会,并登启事于当天的《商务日报》。

2 《新华日报》1946年3月19日刊载延展消息时,将画家廖冰兄设计的广告置于报头,连续刊载三天,报头文字提醒读者“今日最后一天”。尽管如此,依旧不能满足观众要求,最后不得已于3月27日起迁往中正路美工堂侧的工人福利社继续展出。

3 《新华日报》1946年3月27日。

4 据评论家黄蒙田和同到展场的木刻家王琦回忆,展览在昆明展出前,李公朴、闻一多已看过全部作品;郭沫若、王若飞、秦邦宪、邓发等人都曾前往重庆展场观看。

5 关于对这一系列社会问题的关注与分析,可参见[美]胡素珊:《中国的内战:1945年-1949年的政治斗争》,启蒙编译所译,当代中国出版社,2014年。

6 同上,第57-60页。

7 李欧梵:《文学趋势:通向革命之路,1927-1949年》,[美]费正清、费维恺编:《剑桥中华民国史1912-1949》下卷,中国社会科学出版社,2016年,第485页。

8 张红苗、廖陵儿:《给世界擦把脸:廖冰兄画传》,花城出版社,2002年,第60页。

9 《猫国春秋》的整体基调似乎都笼罩在“黎明之前”的阴沉甚至是沉重之中,展览主题直接针对重庆社会乃至整个战后中国所出现的种种现象,呈现了一个“光明”出现之前的“黑暗”社会。在当时的观展评论之中,关于“光明”与“黑暗”等词眼,更是常常出现。当时有评论称:“绘画是反映现实的镜子。它歌颂光明,也暴露黑暗。暴露黑暗,是漫画大显身手的时代。廖冰兄氏最近在中苏文协展览的《猫国春秋》,画家王琦誉之为‘漫画家笔下的政治’,足见此次漫画展之特征,能抓住当前政治之要领了。作者还有‘鼠贼逞雄记’,‘天上人间’等杰作,深望他能早日公诸社会,多予黑暗面以当头棒喝!揭开黑幕,则光明在望。”恒立:《猫国春秋》,《民主教育》,1946年第6期。

10 凌承玮、张怀玲:《抗战漫画运动的演进及其社会功用》,《重庆社会科学》,2012年第12期。

11 凌承玮、张怀玲:《抗战漫画运动和“八人漫画联展”》,《美术》,2010年第8期。

12 《新华日报》1945年3月15日。

13 《新华日报》1945年4月1日。

14 《幻想曲》漫画展的广告:“笔之投枪阵,画的喜剧场。寄正义于幽默,是哭与笑的交织;寓现实于幻想,是力与美的交织”。并声明:“应观众的一致要求,决定再继续展览四天。”《新华日报》1945年4月1日。

15 张光宇:《自序》,张光宇:《西游漫记》,人民美术出版社,2012年,第1页。

16 王琦:《艺海风云——王琦回忆录》,人民美术出版社,1998年,第105页。

17 漫画团体在1938年8月组建“漫画宣传队”,隶属于国民政府军委会政治部三厅,参与抗日宣传活动,并出版了刊物《抗战漫画》。这个组织集结了当时活跃的一批漫画家,廖氏也是其中之一。关于其主要活动及对《抗战漫画》的讨论请参见拙文《描写危机——《抗战漫画》杂志与漫画家的战时风格》,《美术学报》,2018年第6期。

18 “电影可以看作戏剧文学的创造性的延伸。电影媒介不仅从文学借用一些人员,而且从文学借用其典型的‘摆脱不了的情思’。其一是战后的混乱。……这个时期的影片中弥漫着一种不可抗拒的人道主义,它不仅深深地感动了观众,而且促使他们汲取政治信息;在一个为不平现象所折磨而没有正义的社会中,残余的人性内核没有例外地总是体现在下层人民身上。”[美]费正清、费维恺编:《剑桥中华民国史1912-1949》下卷,第488页。

19 许士琪:《艺术的欣赏和创造》,重庆《中央日报》,《美术节专刊》,1945年3月25日。

20 “雅债”一词在此指艺术品在社会和政治上作为往来礼物的情况,对“雅债”的具体阐释,参见[英]柯律格:《雅债:文徵明的社交性艺术》,刘宇珍、邱士华、胡隽译,生活·读书·新知三联书店,2012年,第9页。

21 1945年5月5日,国立艺术专科学校美术展览在中央图书馆举行,潘天寿、吴茀之、李可染、林风眠、吕凤子、陈之佛等参展。

22 张道藩:《教育部第三次全国美术展览会概述》,《社会教育季刊》,1943年第2期。

23 张光宇在创作《西游漫记》期间便与廖冰兄交流颇多,值得注意的是,《猫国春秋》展览的场地即是由张光宇在1946年3月5日前往中苏文协为其预定的。关于展览现场,张光宇观展当日也留下记录:“晨起与正弟赴松鹤楼早点及赴浅予处,为冰兄写文章后编发星期画刊,驱车赴中苏会场,遇费慰梅,柏成廉,周瑜瑞,陶金也,龙生,龙娥,高集,收场返艺文馆,群贤毕至。”唐薇、黄大刚:《张光宇艺术研究(下编):张光宇年谱》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第202页。

24 张光宇:《自序》,张光宇:《西游漫记》,人民美术出版社,2012年,第1页。

25 廖冰兄自1934年即已开始在《时代漫画》《独立漫画》等上海刊物上发表作品。

26 “图画知识分子”一词来源于[美]斯维特兰娜·阿尔珀斯(SvetlanaAlpers)、[英]迈克尔·巴克森德尔(Micheal Baxandall):《蒂耶波洛的图画智力》(Tiepolo and the PictorialIntelligence),王玉冬译,江苏美术出版社,2014年。

27 张光宇:《序言》,重庆《商务日报》1945年11月25日。

28 张光宇笔下的“义民”指战争期间从沦陷区逃难至安全区的民众,在战后的报刊中,多出现“义民复员”、“遣送义民回乡”等报道。具体可参见《陪都义民还乡协助会订定工作计划大纲》,《征信新闻(重庆)》,1946年第349期;《义民复员》,《联合画报》,1946年第181期。

29 关于《西游漫记》的详实研究,参见林素幸:《纵探语境——从张光宇〈西游漫记〉探索二十世纪初中国美术史及大众文化之发展与意义》,台湾:《兴大人文学报》,2016年第56期。

30 1940年8月下旬,张光宇与丁聪、徐迟应聘重庆中国电影制片厂。8月31日,香港漫画同仁为其举行欢送会。唐薇、黄大刚:《张光宇艺术研究(下编):张光宇年谱》,第166页。作为战前即已开始关注电影制作,并在40年代已经从事电影美术方面工作的漫画家,张光宇这样的一种图像创意很有可能是从电影制作经验方面的借力。而我们甚至可以从这样一组漫画作品看到张光宇乃至漫画家群体此时的野心,他们在不大的连环漫画的画面中,试图展现乃至试验的,是更具前瞻性的现代媒介,比如摄影和电影。

31 1945年初,张光宇因湘桂撤退举家移居重庆北温泉,在此期间,张氏与漫画家叶浅予、廖冰兄交流颇多,《西游漫记》在此绘就,廖冰兄甚至为创作中的张光宇作一漫画小像。值得一提的是,廖冰兄采用了张氏惯用的流利的简笔线条,一反自己惯常使用的粗粝风格,或可看作是廖氏对前辈的致敬之作。

32 林素幸也注意到了张光宇作品中的线条元素,尤其强调张氏在《西游漫记》的色彩运用中融入了对京戏脸谱与舞台表演的理解。这一点上,张氏的经验和廖氏不尽相同,由此可以判断张氏和廖氏两种漫画风格的内在理路。林素幸:《纵探语境——从张光宇〈西游漫记〉探索二十世纪初中国美术史及大众文化之发展与意义》。

33 1997年,美术史学者李伟铭在《现实关怀与语言变革——20世纪前半期广东绘画一斑》一文中就提出了廖氏风格中尖锐的政论性以及人道主义精神,并揭示出了左翼漫画界与墨西哥壁画艺术的关系。“……在《猫国春秋》或者譬如《天上人间》中,廖氏想向世界说明的是另一种正在他身边发生的事实:中国抗战的胜利并非为所有的胜利者的福音,在独裁政治无法消解的情境中,‘胜利’给弱小者带来的只有新的苦难和新的不幸。”广东美术馆等编:《现实关怀与语言变革——20世纪前半期一个普遍关注的美术课题》,辽宁美术出版社,1997年,第28页。

34 佳基:《漫画联展》,《光》,1945年第6期。

35 1939年6月16日,由赖少其作发行人,《工作与生活,漫画与木刻》杂志出版,标志着“漫木合作”的正式登场。在其创刊号的“给漫木同志一封公开信”中,漫画与木刻同仁发表了这样的文字:“在现阶段看来,漫画与木刻这二个兄弟艺术,有比前更亲密的联系起来的必要;这不但在漫画与木刻艺术上常常会互得他山之助,也且在这合作中会展开新的‘生面’!”

36 廖冰兄在武汉停留不到三个月后,便跟随张乐平领队的漫宣队小分队前往皖南休宁县开展宣传工作,并在1939年1月辗转来到桂林,由此与木刻团体的工作伙伴相遇——中华全国木刻界抗敌协会桂林分会。一直到1939年7月漫宣队解散,这段时间中,廖氏由皖南辗转至桂林,除了与漫画家同行,也与木刻家黄新波、陈仲纲、刘建庵、赖少其等人一同在施家园工作,并与赖少其、刘建庵一起主办《救亡木刻》。漫宣队的主要阵地《抗战漫画》在1938年6月停刊之后,廖冰兄更多的创作活动与木刻家们有关。

37 李桦、建庵、冰兄、温涛、新波:《十年来中国木刻运动总检讨》,《木艺》,1940年第1期。

38 “纪念鲁迅先生木刻展”在1939年10月的桂林乐群社举行,在中国新兴木刻运动的进程中,这个展览相当重要。展览分为“西洋木刻”、“现代木刻”、“中国古代木刻”三部分。

39 王琦:《风起云涌的木刻运动——重庆“中国木刻研究会”的始末》,王琦:《艺海风云——王琦回忆录》,第59页。

40 同上。

41 廖氏在重庆木研会重新恢复之时即已参与其中,据王琦的回忆,与木刻青年的多次座谈会廖冰兄都在场。

42 正如评论家黄茅对于廖氏“漫木”阶段作品的评价:“……与其说它是连环画,不如说它是连系漫画较为正确些,因为它没有人物和故事的形象化,而是数十幅政治常识的叙说,它客观而通俗地根据事实把战时中国和日本的军事、政治、外交、经济、文化、士气等作具体的分析,作为一种常识的宣示而分类描绘,说明一个徘徊于知识较低民众脑袋里的道理:我们的战争为什么胜利?怎样去争取胜利?”黄茅:《漫画艺术讲话》,转引自杨益群编著:《抗战时期桂林美术运动》下册,漓江出版社,1995年,第564页。

43 朱金楼:《论廖冰兄》,《西南日报》1946年8月11日。

44 廖冰兄:《猫国春秋:权衡曲直》,《华声》,1944年第4期。相应的观众评论如夏珍:《读者通信——看了“猫国春秋”之后》,刊登在下一年的《华声》中,《华声》,1945年第5期。

45 关山月:《魏》,《风土什志》,1945年第5期。

46 1938年2月底,广东漫画家廖冰兄与摄影家郑景康前往武汉,廖氏成为漫宣队成员之一,参与抗战宣传动员,并在其主要刊物《抗战漫画》发表多幅作品。

47 高华:《革命大众主义的政治动员和社会改革:抗战时期根据地的教育》,高华:《革命年代》,广东人民出版社,2010年,第164页。

48 裴宜理:《重访中国革命——以情感的模式》,《中国学术》,2001年第4期。

49 1947年,由张光宇、黄新波发起组织的左翼艺术组织“人间画会”在香港成立。同年廖冰兄赴港加入这个左翼美术团体,并与黄新波等人筹办《风雨中华》漫画展,在表现社会疾苦的同时,批判政治的黑暗。转引自唐薇、黄大刚:《张光宇艺术研究(下编):张光宇年谱》,第209页。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信