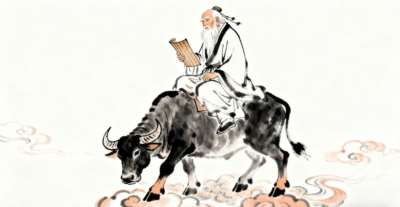

每天一章《道德经》精读(十一)

需要辩证地来阅读、思考这部蕴含朴素哲理的道教唯心主义经典。汲取精华、扬弃糟粕。

每天一章《道德经》精读,今天要读的是:

三十辐共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

本章老子以日常生活中的事物举例,揭示了 “有无相生” 的核心辩证智慧。“有”是事物的实体载体,为 “无”划定存在边界;而 “无” 则是功能实现的关键。“有”与“无”不可割裂,二者相辅相成,辩证统一,是万物存在并发挥作用的根本规律。

本章的释义很简单。“辐”为车轮辐条,“毂”(gǔ)为车轴中心孔洞。三十辐汇聚于毂,毂中空,使车轴得以转动行驶。

“埏埴(shān)” 指揉和黏土,用黏土做成器皿,正因为它内部是空的,才能用来装东西。

“户牖(yǒu)” 指门和窗,建造房屋时开凿门窗,正因为房屋内部是中空的,门窗能引入光线和空气,才能成为可居住的空间。

春秋时期,诸侯争霸导致社会对物质财富(如土地、兵器、城池)的过度追逐。老子观察到,人们往往只看到实体的“有”,却忽视支撑其功能的“无”。换句话说,就是世人常常只看到事物有用的一方面,而看不到有用是因为“无”的缘故。

而当时法家主张以严苛律法控制民众,老子则认为,国家治理应如器皿之“中空”,为民众留出自由发展的空间,而非用严刑峻法填满社会。

在生活中我们也随处能感受到“有无相生”的例子。比如我们做计划,很多人觉得填得越详细越好,结果时间被塞得满满当当,一旦有突发情况,根本完不成计划。这时候不妨留出些空白时段,这样才能有弹性,能让规划更好落实、不紧绷。

再比如和朋友吐槽时,对方不打断、认真听。你说话的内容是 “情绪输出”,但朋友的 “沉默倾听”才让你觉得被接纳。如果朋友没留出“无”的部分,一直打断、抢话,你会觉得没被尊重,沟通反而无效。

所以,真正的智慧在于平衡“有”与“无”:在积累物质的同时,保留内心的虚空与宁静,才能拥有精神的自由;在追求目标的过程中,懂得留白与退让,才能避免陷入偏执与困境。正如为人处世需留有余地,人际交往需保持适当距离,这种 “无” 的智慧,也是让生活更具弹性与活力的关键。

附本章相关历史故事:

庄子在老子思想的基础上对有用、无用作了更丰富的阐释。

惠子对庄子说:“魏王送了我大葫芦的种子,我种下后结出的葫芦大得能装五石东西。想用它装水,可它不够坚固,根本提不动;把它剖开做瓢,又大得没地方能容下。这葫芦不是不大,可实在没用,我就把它砸了。”

庄子答道:“你真是不擅长用‘大东西’啊。宋国有户世世代代靠漂洗丝絮过活的人家,有独特的冻疮药方。有个客人听闻后愿出百金买药方,这家人商量后高兴地答应了。毕竟世代漂洗也挣不了几金,如今能得百金很划算。客人得到药方后游说吴王,恰逢越国来犯,吴王派他带兵,冬天打水战时,士兵涂了药手不冻裂,大败越军,他也被封侯赐地。”

“同样能治冻疮,有人靠它封侯,有人只能漂洗丝絮,不过是用法不同。现在你有五石大葫芦,为何不把它做成腰舟,系在身上浮游江湖?反而愁它太大没地方放。看来你还是太局限,没跳出惯常的想法啊!”

有一次,惠子又对庄子说:“我有棵大树,人们都叫它樗树。它的树干臃肿凸起,不合绳墨取直的标准;小枝弯弯曲曲,也不符合圆规和角尺的规范。就算长在路边,木匠也根本不屑一顾。如今你的言论,就像这棵树一样,看似宏大却毫无用处,大家都会摒弃它的。”

庄子答道:“你没见过野猫和黄鼠狼吗?它们伏在地上伺机捕食,东奔西窜,不顾高低,反倒常落入猎人的机关,死于罗网之中。再看那牦牛,身形大如天边的云,虽不能捉老鼠,却不会遭遇这样的祸患。

现在你有这么一棵大树,却担忧它没有什么用处。不如把它栽在虚无的旷野、广阔的原野上,在它旁边悠然漫步,逍遥自在地躺卧于树下。它不会被斧头砍伐,也没有外物能伤害它,看似‘无用’,反倒能避免困苦,这不正是它的用处吗?”

所以世人所谓的有用未必就好,无用也未必就不好。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信