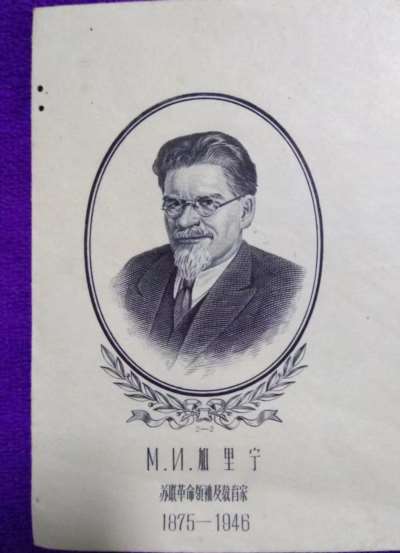

【历史上的今天】加里宁诞辰150周年(1875年11月19日)

1875年11月19日,特维尔省的一个贫苦农民家庭迎来了一个男婴,谁也未曾想到,这个名叫米哈伊尔?伊万诺维奇?加里宁的孩子,未来会成为苏联历史上举足轻重的领导人,用一生践行着革命理想,更与列宁、斯大林结下了跨越岁月的同志情谊。加里宁的童年浸润在俄国乡村的贫瘠与艰辛中,14岁便被迫离开家乡前往彼得堡谋生,在工程师家中做仆人的日子里,他亲眼目睹了贵族与平民之间天差地别的生活境遇,那些不公的场景在他心中埋下了反抗的种子。18岁时,他进入彼得堡老兵工厂做工,三年后转入当地最大的工厂,工业生产线上的繁重劳动与工人阶级的悲惨处境,让他对社会现状的不满愈发强烈。也就是在这个时期,他接触到了列宁领导的工人阶级解放斗争协会传播的马克思主义思想,那些关于革命、自由与人类解放的论述,如明灯般照亮了他迷茫的前路,1898年,23岁的加里宁毅然加入俄国社会民主工党,从此踏上了一条充满荆棘却无比坚定的职业革命家道路。

革命年代的沙皇专制统治黑暗而残酷,投身革命就意味着要直面逮捕、流放甚至死亡的威胁。加里宁在加入党组织后不久,便开始在彼得格勒的工人区秘密开展宣传工作,组织工人罢工,向工友们传递革命思想。1904年2月,他第四次遭到沙俄警察逮捕,被判处流放东西伯利亚四年,冰天雪地的流放地、繁重的劳役并未消磨他的革命意志,反而让他更深刻地体会到底层人民的苦难,也更加坚定了推翻沙皇统治的决心。1905年,他借回乡探望生病父母的机会,继续秘密开展地下活动;1916年,他再次被捕入狱近一年,随后又被流放,但他凭借自己的机智成功逃脱,加里宁在彼得格勒的小作坊里潜伏下来发展支部,为革命时机的到来准备条件。这些反复的铁窗生涯与流放经历,不仅淬炼了他坚韧不拔的品格,更让他积累了丰富的群众工作经验,为他日后成为“人民的代表”奠定了坚实基础。

1917年,俄国革命的浪潮席卷全国,二月革命推翻了沙皇专制统治,加里宁迅速投身其中,凭借出色的组织能力成为彼得格勒革命的重要组织者。革命胜利后,他当选为布尔什维克党彼得格勒委员会委员,进入党中央委员会执行局,同时担任《真理报》编委。在这个历史转折的关键时期,他第一次与列宁、斯大林展开密切合作,三人经常一同深入工厂、街头,向工人和市民宣传布尔什维克的主张。列宁的深邃思想、斯大林的果决作风,与加里宁的务实亲民形成了奇妙的互补,他们在一次次的交流与协作中,逐渐建立起相互信任的革命情谊。同年10月,布尔什维克党决定发动武装起义夺取政权,加里宁坚定地站在列宁一边,全力支持起义决策。起义胜利后,全俄苏维埃第二次代表大会召开,他积极拥护列宁提出的和平法令与土地法令,这两项法令精准契合了广大工农群众的根本利益,为新生的苏维埃政权赢得了广泛支持,而加里宁在这一过程中的坚定立场与积极行动,也让列宁和斯大林对他更加信任。

1919年3月,加里宁当选为全俄罗斯苏维埃代表大会中央执行委员会主席,成为当时苏联名义上的国家元首,而列宁担任人民委员会主席,负责制定大政方针和政府工作,两人形成了苏维埃政权初期核心的领导搭档。这种分工明确又密切配合的工作模式,为新生政权的稳定发展提供了有力保障。列宁对加里宁的评价极高,称他是“经验丰富,熟悉人民生活”的革命同志,这种信任并不是空泛的赞誉,而是在一次次实际工作中积累成的。加里宁对列宁充满了发自内心的敬意与信任,他曾回忆列宁的初次发言“用战斗的语言促使民粹派的队伍空前空虚”,言语间满是钦佩。工作之外,两人也有着深厚的私人情谊,他们会在忙碌的工作间隙交流生活琐事,列宁会关心加里宁的家人情况,加里宁也会在列宁疲惫时送上简单的关怀,这种超越工作的情谊,让他们的革命协作更加默契。

1922年底,列宁的健康状况急剧恶化,这让加里宁忧心忡忡。在列宁病重期间,他经常抽出时间前往探望,与斯大林等人一同商议列宁的治疗方案和国家工作的衔接安排。那段时间,克里姆林宫的病房里,经常能看到几位核心领导人围坐在一起,一边关注着列宁的病情,一边小心翼翼地处理国家事务,彼此间的眼神交流中,既有对领袖的担忧,也有对革命事业的责任感。1924年1月21日,列宁与世长辞,这一消息让加里宁陷入巨大的悲痛之中。在列宁的葬礼上,加里宁作为第一个发言的领导人,用哽咽却坚定的声音缅怀列宁的伟大贡献,传递着继承革命遗志的决心,随后克鲁普斯卡娅和斯大林相继发言,三人的发言共同构成了对列宁的最高致敬,也展现了核心领导集体的团结。列宁逝世后,加里宁始终坚定地捍卫列宁的思想遗产,在各种场合反复强调列宁的革命理念,成为列宁主义最忠实的继承者和传播者,而这份对共同理想的坚守,也成为他与斯大林继续携手前行的重要纽带。

列宁逝世后,苏联进入权力过渡的敏感时期,加里宁作为苏联中央执行委员会主席,凭借其深厚的群众基础和崇高的政治威望,成为稳定局势的关键人物。尽管斯大林逐渐掌握了苏联的实际最高权力,但他始终尊重加里宁的地位,两人形成了独特的分工协作关系,加里宁主要以国家元首的身份代表国家形象,开展外交活动、接待民众代表、传递国家意志;斯大林则专注于党的工作和国家实际治理,推动工业化、农业集体化等重大战略实施。他们在重大决策上始终保持密切沟通,确保国家发展方向的统一。

加里宁一生最鲜明的特质,便是他始终与人民群众保持着紧密联系,即便身居高位,也从未忘记自己的农民出身。他被苏联人民亲切地称为“全民爷爷”,这个称呼背后,是他数十年如一日的亲民作风。担任国家元首期间,他经常抽出时间回到家乡,与农民们一起耕种收割,穿着朴素的衣物,说着亲切的乡音,完全没有领导人的架子。他曾带着儿子一起割草,用实际行动教育子女要尊重劳动、热爱人民。除了劳动,他还经常深入工厂、农村、学校视察,坐在工人的机床旁、农民的田埂上、学生的课桌边,倾听他们的诉求,了解他们的生活。在苏联工业化和农业集体化进程中,他始终提醒各级干部“我们的一切工作,都是为了人民的幸福”,多次要求在发展生产的同时,切实改善人民的生活质量,尽可能不牺牲农民利益。

对教育事业的重视,是加里宁亲民情怀的又一体现。他认为教育是培养社会主义建设者和接班人的根本途径,经常到学校视察,与师生交流。在俄国共青团五大上,他发表了语重心长的演说,要求青年充分掌握马克思主义的思想方法,在复杂的生活环境中辨明方向,坚守共产主义信仰。这篇演说篇幅不长,却紧密联系现实,充满了革命前辈对青年一代的厚爱与期望,影响了一代又一代苏联青年。他还在《加里宁论文学》中阐述了自己的文艺观,强调文学艺术要为人民服务、反映时代精神,这些思想对苏联文化事业的发展产生了深远影响。而列宁和斯大林也十分认可加里宁的这些工作,列宁曾说“加里宁最懂人民的心”,斯大林则支持加里宁在民生和教育领域的各项举措,三人在 “为人民谋幸福” 这一根本目标上,始终保持着高度一致。

作为苏联国家制度建设的重要参与者,加里宁为苏联的稳定与发展做出了不可磨灭的贡献。他参与了1923年和1936年苏联宪法的起草与制定,为苏联的政治体制奠定了法律基础。在苏联这个多民族国家,他始终强调各民族平等、团结的重要性,经常前往各加盟共和国视察,促进民族间的交流与合作,用实际行动维护国家统一。1941年6月,德国法西斯入侵苏联,卫国战争爆发,此时已66岁高龄的加里宁并未退居幕后,而是积极投身反法西斯斗争。他多次发表广播演说,用坚定有力的声音号召苏联人民团结起来抵抗侵略,那些通过无线电波传遍全国的话语,给处于战火中的人民带来了巨大的信心和力量。他还经常前往前线和后方医院慰问将士与伤员,握着士兵的手嘘寒问暖,为伤员掖好被角,他的到来总能让人们感受到温暖与希望。1945年5月,苏联取得卫国战争的伟大胜利,加里宁又投身战后重建工作,积极参与制定国民经济恢复计划,为改善人民生活、重建家园而奔走。1944年3月,他获得苏联最高奖赏,这份荣誉是对他一生奉献的最高肯定。

1944年夏天,加里宁被诊断出肠道肿瘤,身体状况日益恶化,但他依然牵挂着国家大事,在病床上坚持批阅文件、接见来访者。1946年6月3日,这位为苏联革命和建设奋斗了近半个世纪的领导人在莫斯科与世长辞,享年71岁。苏联为他举行了隆重的国葬,将他安葬在克里姆林宫墙下,与列宁陵墓相邻,这份礼遇彰显了他在苏联革命历史上的崇高地位。回顾加里宁的一生,从一个贫苦农民的儿子到无产阶级国家的国家元首,他始终坚守着革命理想,保持着朴素作风,而他与列宁、斯大林之间的情谊,更是这段历史中最动人的篇章。这种情谊建立在共同的革命信仰之上,包含着工作中的默契协作、困难时的相互支持、生活中的真诚关怀,既有同志间的政治坚守,也有朋友间的私人温情。

在苏联从诞生到壮大的历程中,加里宁、列宁、斯大林三人如同坚固的三角支架,支撑着国家在革命的风暴和建设的浪潮中稳步前行。列宁的思想引领方向,斯大林的果决推动实践,加里宁的亲民凝聚人心,三人各展所长又紧密配合,用行动诠释了“同志”二字的深刻内涵。他们的情谊不是凭空产生的,而是在共同经历血与火的考验、在为实现人民解放和国家富强的奋斗中逐渐沉淀而成的,这种情谊超越了个人利益,成为推动革命事业前进的重要力量。今天,当我们回首这段历史,纪念加里宁的一生,不仅是为了缅怀这位杰出的领导人,更是为了铭记那种基于共同理想的真挚情谊,那种为了集体利益而无私奉献的精神。加里宁虽然早已离我们远去,但他的赤诚之心、他与列宁、斯大林之间的革命情谊,将永远镌刻在历史的丰碑上,成为后人回望那段岁月时,最温暖也是最坚定的精神印记。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信