冯守娥|在牢里认识的计梅真老师(1997)

原编者按:近期,标榜台湾第一部反映“白色恐怖”女性思想犯的电影《流麻沟十五号》上映,引发各界关注。台湾的“白色恐怖”历史,在“转型正义”的推波助澜下,已经成为族群记忆、政治立场、身份意识等诸多话语堆积的现场。仅仅“诉诸共同的人性、情感价值”,并不能真正理解那个年代里台湾民众的信仰与反叛,更无法看清“白色恐怖”作为内战-冷战构造之一环的历史真相。对此,本期南虹特推送两篇文章,一篇是冯守娥女士(1930—2022)关于地下党员计梅真的回忆文章,另一篇为陈明忠与冯守娥夫妇之女陈志平所写的评论文。从这两篇文章中可以看到,计梅真、钱静芝、萧明华、朱枫、冯守娥……这些台湾革命女性的生命史,无不宣示着一个共同的信仰:实现彻底的民族解放,“成为真正有尊严的中国人”。而作为女儿的陈志平,也正是从父母不屈的一生中深刻体认到,“这样的大我目标达成,应该凌驾于爸爸和妈妈及家族所受的个人苦难之上。”那一段被抹去的红色青春,应当如此原原本本地,被讲述、被铭记。

感谢陈志平女士对南虹的大力支持。

在牢里认识的计梅真老师(1997)

文/冯守娥

冯守娥在1950年未满20岁时,于保密局里认识了台北邮电工人案国语老师计梅真,并在47年后写下这篇悼念文。

我与计梅真老师认识在保密局,虽然和她相处只有近四个月的时间,但她给我的印象极为深刻,也是我非常怀念的一位难友。

我在1950年的5月中旬(注:5月14日)被捕,先在保密局南所(位于台北延平东路)被关了一个月左右,才被送去北所(台北延平北路,辜家铁工厂改建的临时牢房)。计老师大概是在二月底就被捕,我在南所时她没有和我同房,我也没见过她,但我早已从同房的人处听说过,隔壁房有位台北邮局的国语老师很受人尊敬,她虽然还年轻(那时35岁),已有12年党龄,工作经验很丰富,为人也很好,所以连保密局的看守都对她有几分客气。

警总计梅真案卷宗。翻拍自2019年秋祭专刊。

大约是在6月中旬,当北所的牢房才刚修建好、墙壁的水泥都还没完全干时,我们女生大部份都被送过去北所,男生也有一部份被送过去,因为抓得太多了,南所每间监房都关得满满的,还日夜继续在抓。

我们女生在南所时分三房,每房约三个榻榻米大小(6尺宽9尺长)的房间,关着11、12人,所以房内白天大家只能坐着无法站起来,一起站着走动就会踩到别人,晚上也只能侧卧相插着睡觉。到了北所后,由于房间有南所的3、4倍大,我们便有空间可以站起来走动一下。我们被送到北所后,我才和计老师关在同一个房间。

刚认识计老师时,我觉得她沉默寡言,常锁着眉头,显得很严肃和忧郁,都不喜欢和人说话。因为我在南所时已听过她的为人,又约略听过她为学生被捕的事很自责,曾经伤心得几天没吃没睡痛哭流涕,所以我想她心里一定很难过才会那样沉默,我就在大家一起吃饭时,尽量制造机会想和她说话(那时我们一房还是有十几个人,通常每个人都坐在自己晚上睡的位子上,吃饭时才围着菜一起吃),但刚开始几天还是和她聊不起来。

计梅真与新婚不久的丈夫曾国榕合影,是目前唯一能够找到的留影。图片来源:政治受难人互助会,撷图自《无罪的死刑犯》影片。

后来由于房间比较大,在饭后大家都会不约而同地站起来在房内散步,但个别走来走去还是很容易相撞,所以就有人提议不如大家饭后一齐围着圈,绕着房间走一走,这样可以走久一些,也才不会撞到别人。

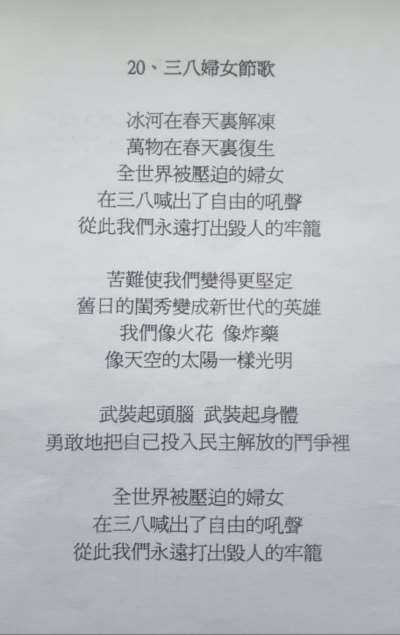

当我们在绕圈散步时,我们就小声边走边哼着歌。记得那次我是把以前在学校里唱的“三八妇女节”的歌哼出来,有的人就跟着我学唱,计老师大概是看我教同房的人唱歌有所感想吧,那天晚饭后当我再找机会和她说话时,她就问我说我所唱的妇女节的歌是在哪里学的,然后她又说我能教她们唱歌很好。

《三八妇女节歌》

我听到她那样说,就趁着机会拿出勇气对她说:“计老师,其实我在南所那边就听说过您很受人尊敬,您过去对人都很好,也做过很多事,有很丰富的生活经验,我都好想请教您,但有一点胆怯,因为您都不太喜欢和人说话,总是那么严肃,好像拒绝我的亲近您一样,给人的印象是“可敬却不可亲”,也许这句比喻不太恰当,可是很可惜你给人的印象就是这样,我真希望能听一听您过去在生活上的或工作上的经验,好让我们在坐牢期间也有所学,否则宝贵经验被埋没掉不是很可惜吗?”

我一边讲一边看着她,深怕她生气,可是当我说完时,她却难得地露出一点笑容,她说:“没想到你会那么坦率地批评我,我很感激你说出我的缺点,过去从没有人提醒我。”

随后她又告诉我,她也会唱一首《新女性》的歌,歌词很长,但内容很好,我听她那样说很高兴,就请她也教我们唱,从那次以后,她就尽力把她喜欢的歌教我们唱。

在保密局的北所约有三个月的期间,她教我们唱十几首歌,因为在那边没有纸笔可以写,环境也不适于用写的,所以我们全靠记忆!至今虽已过去将近50年的时间了,当中有10首歌一直还经常在我的生活中陪伴着我,每当我唱起那几首歌时,我就会想起计老师;每当我想起计老师或那段生活时,我也常常会自然而然地哼起那几首歌。

虽然那些歌都是抗战时期的老歌,但都是爱国歌曲,47年来那几首歌也带给我不少鼓励和安慰,而每一首歌都有我非常喜欢的歌词,并且我总觉得那些歌词有如计老师在跟我说的话一样,是充分可以代表计老师的精神的。

在保密局北所除唱歌外,在那环境下要个别坐下来畅谈过去的经验其实并不容易,因为整个房间是开放的,大家都生活在一起,每个人都有不同的生活背景,何况大家都还没有判决,每一个人明后天的命运是如何,都还是个未知数,我要求计老师谈过去的生活经验给我们听,或许是不切实际的,然而她能教了我们那些歌,我认为那也是她生活经验的一部份,因为相信那些歌曾经激励了她,也相信是她用于激励过别人的。

有一天我看到计老师坐在她的位子上流着眼泪,我问她怎么一回事?她告诉我听说朱谌之(我们都称呼她朱妈妈)已被拖出去枪决了。她说朱妈妈是一个很优秀的人才,可不是吗?那时候有多少优秀人才天天在等着被拖出去枪决,而不知哪天会轮到自己,虽然她(他)们视死如归,却令人心酸和惋惜,但在那个黑暗的日子里,在黑暗的监牢里,也只是无奈。

朱谌之(1905-1950),又名朱枫,地下党员,于1950年6月10日16点30分在台北马场町被处死刑。

朱妈妈在南所时和我关在同一房间,而当我们被移送到北所时,她被留在南所。由于那边的房间很小,每个人都固定坐在自己的位子上无法站起来走动,所以与她谈话的机会不多,但我仍依稀记得她总是静静坐在自己的位子上看书的侧影,偶尔她抬头望着我们这边时,我总看到她嘴角挂着微笑,还有一对和蔼的眼睛和白皙的脸庞,至今想到她时,(画面)还会浮现在我的眼前。

记得她也蛮喜欢唱歌,当我哼着歌时,她也会和着唱,尤其她喜欢江南民谣的《插秧苗》那首歌,曾要我多唱几次教她唱。

有次我问她能否借看一下她的书,她就拿给我看,那是一本书皮已剥落、书纸也已变黄了的旧书,但翻开书看,目录写的是“社会主义制度下的理想的妇女的社会制度”,我很惊讶地问她在那里怎么会有那本书?她告诉我,是办案的人在她闹自杀事件(她曾经吞项链想要自杀)后,大概是为了要安抚她的情绪才借给她看的,她猜想可能是从没收的书籍里面挑出来借给她的,因为她是涉及从大陆派来与军方联络的案件,所以我想特务大概也认为她很快就会被枪决,借书给她也没关系。

我本来也很想等她看完后向她借来看,但没几天我们就被调走了,朱妈妈也是很受大家尊敬的一位难友。计老师是从南所新调来的难友处,听到朱妈妈被枪决的消息,我们都难过了好几天,那是8月中旬的事,是在牢里我第一次听到熟人被枪决的消息,朱妈妈那时候听说是46岁。

在九月中旬左右,我们的同案和计老师她们都被调到在台北青岛东路的军法处看守所,在军法处计老师又和我同房间,而且这次她睡觉的位子就排在我的旁边,所以在那边我们谈话的机会比较多。在那段期间,她就谈过她过去在工厂里做工的情况给我听,但由于那里是判决机构,每天都有新人进进出出,房内的变化很大。也有过一次,晚上才刚从别地方调来的人(注:此人应指廖凤娥),我们都还来不及问她什么案子,第二天一大早就被带出去枪毙了。

还有,每天早上一起来,要是看到看守急忙地在关走廊那边的窗子,我们就知道今天又有人会被拖出去枪毙了。因为我们女生的监房设在二楼,男生的监房在楼下,通常从我们女生房透过走廊那边的窗户,可以看到下面庭院过去那边的法庭,而从法庭带出去要枪决的人,常常会喊着口号走出去,看守不愿意让我们看到(因此)才关窗户。

随后我们就会唱起安息歌以追悼他(她)们,在唱安息歌的日子,我们心情总是很沉重,所以在军法处,大家心情都不能很稳定,我们难友之间谈话也常常是断断续续的,在那种环境中记忆力比较差,谈过的话也容易忘记。

但我特别记得的是,有一次我问计老师说:“我们一起生活的这段期间,你有没有发觉我有什么缺点要改的?”因为我听过好几次她对我的称许,却没有听过她对我的批评。

计老师就想一想,然后告诉我说,在牢里因为生活简单又刻板,要凭里面的生活观察一个人比较不容易;不过,计老师说,她想从两方面去观察,还是可以评断一个人的。就是一、看他(她)的劳动观念如何;二、看她在日常生活中会不会自私。

计老师说,她在一起生活中,一直观察我这方面的行为都非常好,她很钦佩,但是她有个建议,希望我要注意到,我过份的不自私有时候也会助长别人的自私。

她说,她看我每次和同房的人一齐出去洗脸回房时,我们都要脱鞋子进监房(因房内是地板),然后把鞋子拿进来放在门边,我在排自己的鞋子时,看有凌乱没有排好的鞋子,都会顺便帮别人排好。

计老师说,我那样做固然对于有感觉的人是很好的,有效法作用,但对于自私惯了的人,不但没有作用,说不定日子久了,她还会认为这是你应该做的工作,你没有做她还会怪你,尤其在团体生活中,这种人很多。

计老师说,大家应该做的工作,最好是提醒大家每一个人去做好,或者可以大家轮流做,否则你不必去管。

我觉得她说得很有道理,毕竟她是从工厂里的团体生活锻炼出来的。我感谢了她的提醒,进而建议房间里的人把自己的鞋子排好,免得房间小、鞋子凌乱占位子,空间会更小。

同时我也发觉到我自己在家里是大姐,照顾惯了弟妹的生活,常会有这个弱点。所以从那次后,尤其在团体生活中,我常会想起计老师的话,提醒自己改进我的弱点。

在军法处的时候,我们同房有一位叫做萧明华的难友,她也是预料自己会被判死刑的,听说她是师大的助教,同房的人都称呼她明姐,她的年纪大概三十多岁,也是受人尊敬的难友。

萧明华(1922—1950),1950年6月赴台进行情报工作,公开身份是台湾师范学院的教师。1950年2月6日,因身份暴露被逮捕,1950年11月8日被国民党当局处决,年仅28岁。

明姐告诉我说,当时特务在审问她时,跟她说你投稿在报上的文章,我们都看过了,内容写得很好,不过,就是有些左倾,是有问题的。她很生气就反驳说:“你们检查人员每一个都戴着有色眼镜检查,所以每样东西都看成有颜色的,你们说我的文章写得好,却说有问题,依照你们的说法,坏文章才是没有问题,而坏文章都是你们的。奇怪,你们怎么那么喜欢坏文章呢?”

明姐跟我们熟了之后,常常喜欢到我们位子上聊,尤其跟计老师常开玩笑说:“计梅真,出来,要请你去吃包子!”计老师也回答说:“萧明华出来,今天轮你去吃包子!”因为据传说在判了死刑后去刑场之前,都会请吃包子。

虽然看她们很轻松似地笑着在开着玩笑,但是我们在旁边看的人,实在无法笑出来,只觉得胸部一阵心酸。

在军法处大约过了半个月后,也就是10月2日,我们的案子宣判了,我被判10年,我当年才20岁,我哥哥在那天一大早就被带出去枪决了,他22岁。按当时的法律被判死刑后,应该还可以申请覆判,但当时政治犯都是秘密审判,一宣判完立刻拖出去执行的。

我与家兄从小玩、读书都在一起,他的死当然使我伤心,虽然我在心中一直唱着安息歌,却期望着有奇迹发生,如在电影上看到的,在刑场上突然下起一场大风雨,他们被救走.......。

当然我知道那只是不可能发生的幻想,走爱国爱民之路的人本来就有随时赴刑场的觉悟,然而刽子手的残忍令人悲愤!

当我在伤心时,同房的难友们安慰我,两位将要与家兄一样赴刑场的计老师和明姐,也一直拍着我的肩膀安慰我。是的,我不该让她们也跟着我伤心,我心里这样想,但眼泪却不听使唤地一直流.......。

当我的悲伤都还未过去,仅过了10天,也就是10月11日早晨4、5点的时候,我们都还在睡梦中,就有看守来叫醒计梅真。

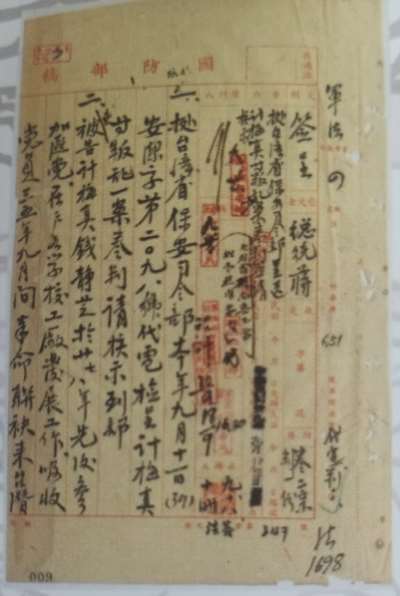

计梅真、钱静芝判处死刑公文。

翻拍自2019年秋祭专刊。

只看到计老师跳起来后,从容地穿上衣服和梳好头,然后走到门口,看见从隔壁房走出来的钱静芝老师,就跟她说:“还好,只有我们两个人!”然后镇定地走出房间。

大家所尊敬的两位老师,就这样被带出去而没有再回来,而计老师是至死,都还在担心她学生的生命。

后来我也听许金玉大姐说,当她们要来军法处之前,在保密局北所碰到计老师时,第一天计老师就告诉她说有两个罗东来的学生很好(指我与另一个同案),将来你们判决后有什么困难,就找她们商量,希望你们常和她们在一起,至于有关她的后事却没有留半句。

注:许金玉邮局员工服务证(台湾民众文化工作室收藏) 。翻拍自2019年秋祭专刊。

计老师自始至终心中关心的是学生的前途,这样的老师,怎不叫人肃然起敬!

计老师走了之后,房间里就响起了安息歌的歌声,之后我也在心中为她唱起她所教的另一首安息歌:“安息吧!我们的同志,用你的血写成了一片悲壮的诗,这是一个非常时,需要许多贤者的死.......。”(这歌是计老师听大家在唱的安息歌后,说她也知道有另一首,但教我们唱后,大家还不大熟。)

虽然只有短短的四个月,我所认识的计梅真老师是:她为人非常平实,说话从不夸张却很有力量。她不善于高谈阔论,也不会舞眉弄眼,可是她让人觉得很有吸引力;因为她对人有细微的洞察力,与人相处很会为对方设想,她也从不会贬损他人以抬高自己。

最使我敬佩的是,她对于做事很认真负责,对自己的成就从不夸耀,对自己的错误却很自责,并且对人家的批评勇于接受、虚心改进。

也就是因为这样,四个月的期间与她相处觉得很愉快,能认识她觉得很幸运。

我认为计老师是值得我们永远尊敬的革命者,虽然她从不求我们为她立碑,但是在我们与她接触的人当中,相信在心中为她立了永远怀念纪念碑的人,一定不少。

* 感谢陈志平女士授权发布

延伸阅读

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信