70年前,新中国第一座大油田在这里诞生!

上个世纪50年代的北京街头,一辆辆公共汽车顶着巨大的橡胶储气袋,如同背着沉重的包袱,在马路上缓慢前行。当时由于石油短缺,很多车辆不得不以煤气作为燃料维持运营。

新中国成立初期,中国石油工业基础极为薄弱。作为当时国内最大的油田,玉门油田承担着国家能源供给的重任。然而,受限于落后的开采技术和设备,油田产量远远无法满足需求,“贫油”的帽子沉重地压在中国人头上。石油的匮乏是共和国建设起步的瓶颈,更是必须破解的困局。

1955年6月14日,一支由8个民族、36名年轻人组成的1219青年钻井队,肩负着祖国石油工业的重托,挺进荒无人烟的新疆克拉玛依市黑油山地区。他们此行的使命,是要在这片戈壁荒原上钻凿出克拉玛依第一口油井。

这根斑驳的钻芯是国家一级文物,来自克拉玛依1号井。正是这口井的钻探,成功叩开了新中国第一个大油田的发现之门。

1955年10月29日,当钻头还在地下钻进时,一股黑色油流突然喷涌而出。镜头定格下了这份出油的喜悦。照片里,前排钻井队员们难掩兴奋,奋力铲起这来之不易的原油,身后一同奋战的工友们高举双臂,尽情欢呼。

1号井的喷油不仅标志着克拉玛依油田的诞生,也为打破“中国西北无大油田”的论调奠定基础,让中国石油人实实在在看到了建设大油田的曙光。

1956年5月1日,黑油山油田正式定名为克拉玛依油田。同年国庆典礼上,醒目的巨型标语“1956年发现的大油田 克拉玛依”出现在游行队伍中,向世界宣告新中国石油工业的崛起。

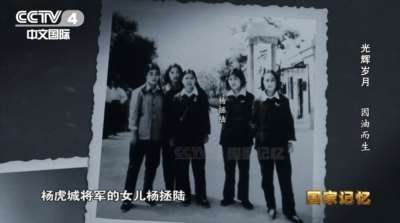

杨虎城将军的女儿杨拯陆毕业于地质专业。她在得知克拉玛依油田急需专业人才后,便主动前往,投身于野外勘探工作。

1958年9月25日,杨拯陆带领一支勘探队在新疆东部进行地质普查。作业期间天气骤变,暴风雪突如其来。在极寒与风雪中,杨拯陆多次尝试带领队员脱险却未能成功。最终,她因体力不支而倒下。

杨拯陆最终没能走出那片风雪,却用生命保存下了珍贵的勘探数据。

李立诚

原新疆石油管理局 总工程师

我们新疆油田早期像杨拯陆这样牺牲的人不止一个。我们这一代人为了新疆石油事业的发展,有相当一部分人在很年轻的时候就奉献了自己的宝贵生命。

1958年,克拉玛依油田迎来了一支特殊的建设队伍——三八女子钻井队。这支队伍由汉族、维吾尔族、回族等8个民族的42名女同志组成,队员中最大的29岁,最小的仅16岁。

卡依霞·可可思汗

原新疆石油管理局三八女子钻井队 队员

干活反正是,我们也不害怕,也是干出来的。

1958年9月,时任国家副主席的朱德亲临克拉玛依油田视察。视察期间,一个意外的消息传到女子钻井队——朱德副主席将亲自前来看望大家。

吴淑华

原新疆石油管理局三八女子钻井队 指导员

一生当中永远忘不掉的,永远记在心里的,朱副主席亲自到我们井场来,这是一生的幸福。

1956年,陆克一出生。父亲陆铭宝将满腔石油情怀都凝结在女儿的名字里。“克一”,既是纪念她在克拉玛依出生,更寄托着父辈对这片热土的深情与期望。

60多年后,陆克一常常来到父亲当年打下克1井的地方。昔日的钻塔轰鸣早已远去,取而代之的是一座市民广场。广场中央,“开拓者”雕塑巍然屹立,镌刻着克拉玛依人“爱国奉献、艰苦创业、民族团结、求真务实、追求卓越”的精神品格。

70年,三代人,时光为笔,热血为墨,在戈壁上共同书写了一部从开拓到跨越的传奇!

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信