【历史上的今天】鲁迅逝世(1936年10月19日)

深秋的落叶飘零在上海鲁迅公园的石板路上,八十九年时光并未冲淡这位文化巨匠留在民族血脉中的印记。在这个物质丰裕而精神常显贫瘠的时代,我们不禁要问,为何一位逝世近一个世纪的文人,依然让无数读者无时常回忆?因为他不是温文尔雅的学者,而是以笔为剑的革命旗手;他的文字不是书斋里的精致摆设,而是刺向黑暗的锋利匕首。今天,我们站在历史的新起点回望鲁迅,需要超越浅层的文学解读,深入他作为革命文学旗手的斗争实践,探寻他与中国劳苦大众解放事业的内在联系,从而理解革命文学在历史洪流中的发展方向。

鲁迅的革命性并非与生俱来,而是在长期斗争实践中逐渐淬炼而成。当他在日本目睹影片中麻木的中国人围观同胞被杀害的场景后,他毅然弃医从文,自此他从医治病人的医生,变成了医治民族的革命者。他深刻认识到,医治国民精神的疾病比医治肉体更为紧迫,唤醒沉睡的灵魂比延长麻木的生命更具紧迫性。在五四新文化运动浪潮中,他写出《狂人日记》这样震撼人心的作品,揭露中国几千年封建历史的“吃人”本质。他以其锐利的洞察力指出,那些被旧礼教驯化的人们,既是被吃者,也在无意识中成为吃人者,社会的吃人者最后被”吃“,而推翻过去吃人的人又会堕落为新的吃人者。这种深刻的自我批判为整个民族的精神觉醒打开了突破口。

作为革命文学旗手,鲁迅的独特之处在于他始终站在被压迫人民一边,却又毫不留情地批判他们身上的奴性。他笔下的阿Q、祥林嫂、孔乙己,无不是旧中国底层民众的缩影。他怀着深切的同情描绘他们的苦难,又以犀利的笔触揭露他们精神上的麻木与愚昧。这种“哀其不幸,怒其不争”的复杂情感,正是真正革命者的立场体现。鲁迅深知,单纯的经济解放和政治解放不足以彻底改变民众的命运,必须同时进行深刻的思想革命,打破禁锢人民的精神枷锁。他的文学作品之所以具有如此强大的生命力,正因为它们不仅反映了旧社会的黑暗,更论证出唯有消除千百年的奴性观念,才能获得本属于自己的自由。

在革命斗争的漫长岁月中,鲁迅从不同的角度去探索前进的方向。他曾经历过彷徨与失望,但从没有停止对光明的追寻。随着革命深入,他逐步摆脱早期个人主义抗争的局限,将目光投向更广阔的社会力量和更科学的革命理论。他参与发起中国左翼作家联盟,培养青年革命作家,以文学为武器反抗文化围剿。他在白色恐怖最严重的时期,坚定地站在进步力量一边,冒着生命危险营救被捕的革命青年。可以说鲁迅的革命文学观不是书斋里的空谈,而是与实践紧密结合的战斗纲领,他明确提出“文学是战斗的”,这一论断彻底划清了革命文学与资产阶级文艺的界限。

鲁迅作为革命文学旗手的最可贵品质,在于他永不妥协的斗争精神。面对敌人的迫害、朋友的误解、同一阵营内的暗箭,他始终保持着革命者应有的坚定与清醒。他的杂文如匕首投枪,直指一切腐朽反动势力;他的骨头是最硬的,没有丝毫的奴颜和媚骨。这种硬骨头精神,正是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅深知革命的残酷性,他曾清醒地指出“革命是痛苦,其中也必然混有污秽和血,决不是如诗人所想象的那般有趣,那般完美”。但正是这种对革命艰巨性的深刻认识,使他的战斗更加坚韧不拔,更加理性坚定。

鲁迅虽然不是组织意义上的党员,但他的心始终与革命政党和人民相连。他在《答托洛斯基派的信》中写道:"那切切实实,足踏在地上,为着现在中国人的生存而流血奋斗者,我得引为同志,是自以为光荣的。" 这源于他源于对当时革命实践的深刻理解和对人民利益的真挚坚守。教员等人也对鲁迅作出过崇高的评价,教员曾说:“我就爱鲁迅的书,鲁迅的心和我们是息息相通的”。一位是文学巨匠,一位是工农领袖,这种互相之间的评价说明革命事业不仅会在实地的战场上,革命是整个社会的剧烈变革。将文化战线与政治战线的相互配合、相互促进是理解革命这一事物的重要钥匙。两人相互的评价不仅是出于个人的惺惺相惜,更是革命道路上两种不同战线领导者的战略共识。鲁迅以其在文化战线的卓越贡献,为革命奠定了坚实的文化基础和群众基础。

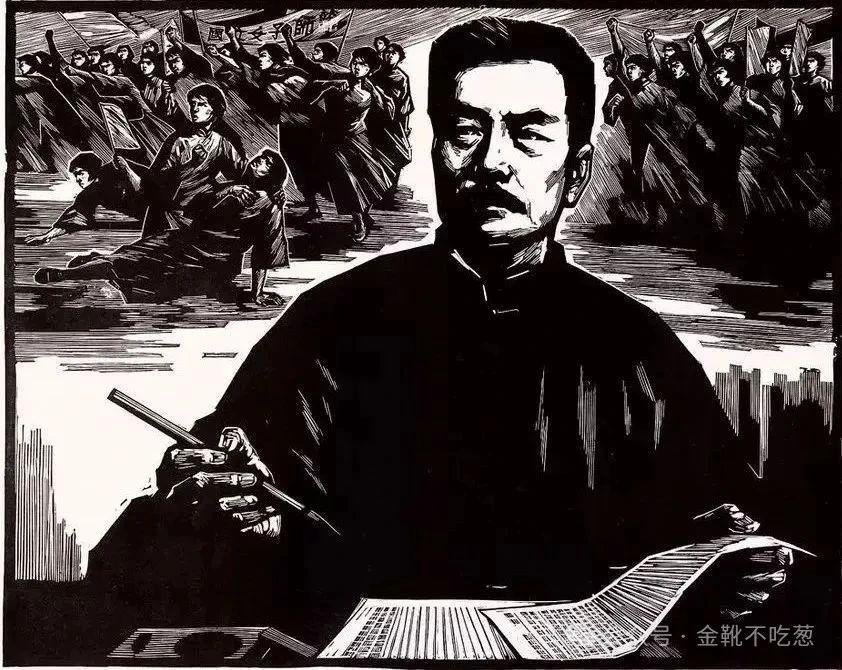

鲁迅晚年对青年作家的培养,对进步文化事业的推动,表明他的革命文学观已经达到新的高度。他不仅自己持笔战斗,更致力于培养革命文艺的新生力量。他帮助萧红、萧军、叶紫等青年作家修改作品、撰写序言、联系出版,为革命文艺队伍输送新鲜血液。他倡导新兴木刻运动,以直观有力的艺术形式揭露社会黑暗,鼓舞人民斗志。他翻译介绍外国进步文学作品和理论著作,为革命文学提供丰富营养。所有这些工作,都展现了一位革命文学旗手的远见卓识和博大胸怀。

在鲁迅看来,革命文学必须坚持为人民的方向,必须保持对旧世界的批判锋芒,必须具有引领时代前进的思想高度。他的作品之所以能够穿越时空,至今仍散发着强大生命力,正是因为他抓住了革命文学的本质特征。革命文学不是政治的附庸,而是政治最亲密战友;不是简单的宣传工具,而是人民心声的艺术表达;不是逃避现实的象牙塔,而是改造世界的思想武器。鲁迅以其毕生的创作实践,为我们树立了革命文学的光辉典范。

今天,我们纪念鲁迅,不只是为了回顾历史,更是为了面向未来。在错综复杂的国际环境下,在意识形态领域斗争依然尖锐的背景下,鲁迅的革命精神更加显示出其时代价值。他那永不屈服的斗争意志,直面现实的勇气,深沉的爱国情怀,为人民代言的地位,都是我们今天需要继承和发扬的宝贵财富。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向,这个判断在今天依然没有过时。革命文学的火炬,已经从鲁迅手中传递到新一代文艺工作者手里。如何在新条件下继承鲁迅精神,创造属于我们时代的革命文艺,是每一个有良知的文化工作者必须认真思考的课题。

当我们站在鲁迅墓前,感受这位文化巨人留给我们的精神遗产,不禁想起他那句名言:世上本没有路,走的人多了,也便成了路。革命文学的道路,正是鲁迅这样的先驱者一步步开辟出来的。今天的文艺工作者应当以鲁迅为榜样,坚持文艺为人民服务的方向,保持鲜明的战斗风格,发扬硬骨头精神,勇于批判一切腐朽落后现象,热情讴歌人民群众的伟大创造,以饱满的政治热情和精湛的艺术手法,创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品,推动真正的社会主义文艺繁荣发展,为人民持续觉醒、解放贡献文艺的力量。

八十九年过去了,鲁迅并未远离我们。他那锐利的目光仍在注视着我们这个时代,他那深沉的声音仍在提醒我们不忘使命。让我们接过鲁迅的革命文学旗帜,在新时代的长征路上,继续以笔为枪,以文铸剑,为人民的解放事业不懈战斗!

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信