为什么东北抗联没能建立稳定的根据地?【上】——东北抗联的困局与机遇

最近,我的朋友问了我一个问题:为什么东北抗联无法建立抗日根据地?这真是个好问题。

在抗战史上,东北抗联面对的是地狱级难度。冬季滴水成冰,孤悬关外、孤军作战、孤立无援,敌军兵力又处于绝对优势;尤其是没有成功建立一个稳定的后方,只能依托游击区作战。在这样环境下,他们竟然坚持苦战了十多年,拖住了大量的日军。1939年9月,也就是被日伪军疯狂围剿的第9个年头,还能打出寒葱岭伏击战这样的经典战例,这又是怎么做到的呢?

今天我们讲一讲:抗联用了什么方法,在冰天雪地中坚持了十多年之久,为什么又没能建立稳固的根据地呢?

一、最佳时机:九一八后的“窗口期”

在东北,建立抗日根据地的最好时机,当然要说是九一八事变后的那1年多了。

当时,侵略东北的日军总数只有3万多人,需要控制的人口却高达2730万,因此只能驻扎在大城市,连小一点的县城都无法侵入,更不用说农村的广阔天地了。而且,那时候的东北,自发的抗日力量风起云涌,民间的抗日义勇军一度达到30多万人。更有利的是,九一八事变前夜,黄显声将军紧急通知全省58个县的警察队到沈阳领枪,把东北军历次入关作战缴获的几万支旧枪全部发了下去。这样,加上民间枪支,仅仅辽宁一省的抗日义勇军,手上就有12万支枪。可以说是想抗日的人不缺、枪也不缺,搞武装斗争的条件甚至还优于华北。

之前的内容中我们有讲过冀中抗日根据地的暴兵传奇:冀中之所以能在一年多时间里,就建立上百万人的抗日武装,最关键的一点,就是抓住了日军兵少,无法顾及农村的短暂窗口期;大量整编民间抗日武装——“联庄会”,获得了枪支和兵源,快速迭代出了在敌后活动的主力部队。当日军转过头,加强对华北的控制时,华北八路军已经新建的旅、团一级大编制部队,具备了打小型运动战的能力。

有大编制的主力,就能快速吃掉日军中队以下规模的单位。日军为了避免被歼,在扫荡根据地时就只能集中兵力,不敢让小单位分散活动,也就无法扩大自己视野,包围圈上就处处是漏洞。抗日武装只要利用各股日伪军之间的间隙机动穿插,就能打到敌人后方,逼迫日军回援,放弃扫荡。

显然,如果我们能抓住九一八事变后的时间窗口,团结一切可以团结的力量,尽可能的吸收抗日义勇军,也能快速改造出一些主力部队。那么,怎么才能团结义勇军呢?

当时,东北抗日义勇军的人员构成十分复杂,农民占50%、旧军人占25%、绿林好汉占20%,知识分子只有5%。和华北的联庄会一样,这些义勇军绝大部分都是旧军官、原土匪、地主拉起来的队伍,这些领导层有民族气节,但同样也对于自身的实力、地盘、财产十分看重。面对如此复杂的抗日力量,必须搞统一战线政策,顾及他们的利益,先实现抗日力量的联合,才有机会深入进去,改造部队。

1932年初,我党领导下东北抗日游击队人数,也达到了3000人左右。如果以他们为骨干,利用这一年多的窗口期改造部队,别的不说,就辽宁这12万条枪,哪怕是能整训出三分之一、4万人、组成20个团,也能逼迫日军不敢分散围剿,抗联的回旋余地就大得多。

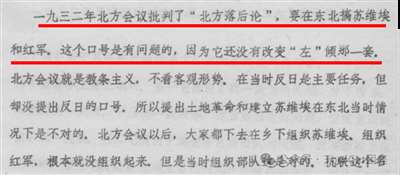

但是,恰恰在这个打基础的关键阶段,抗联没有得到上级正确的指导,因为那个时候,把持我党决策权的是:王明。

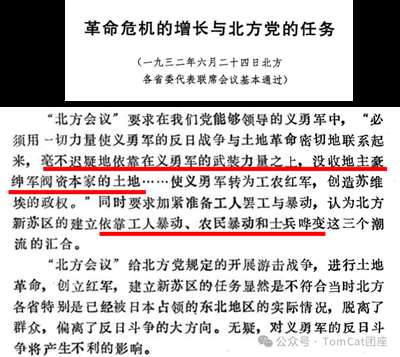

二、错失良机:统一战线的缺失

在东北民族矛盾已经超越阶级矛盾,上升为东北地区主要矛盾的情况下,他仍然不顾实际情况,命令东北抗日武装还是搞土地革命、消灭地主。

这就意味着我军一方面要和日军战斗,另一方面要和东北各地的实力派战斗,不但腹背受敌,同时也放弃了团结大多数抗日义勇军。

相反,日军的动作却很快,到1932年10月,日军在东北的总兵力已增加到13万人,相当于九一八事变兵力的5倍。面对巨大的军事压力和政治诱降,松散的抗日义勇军纷纷瓦解。等到1933年5月,我们重新决定搞统一战线,团结一切抗日力量时,30多万义勇军已经基本被日寇各个击破,黄显声发下去的那几万条枪,反而大多落入伪满军警手中。

当然了,尽管日军不断增兵,1933年后,也只能局限于对城镇和铁路的占领。于是,有了正确指导思想的抗联,反而开始了一波发展。一个最明显的例子,就是杨靖宇将军在濛江县的活动。

三、抗联的第一次发展:杨靖宇在濛江的游击走廊

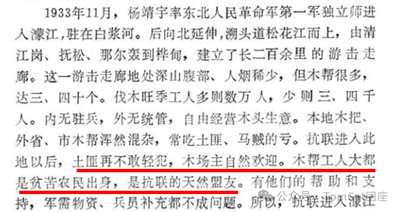

1933年11月,杨靖宇将军率部队进入濛江县,建立了长二百余里的游击走廊。看一看地图就知道,濛江离北边的铁路线并不远,南边又是日本殖民统治下的朝鲜,位置并不算优越,但为啥就能建立游击走廊呢?

其实,还是靠争取群众的支持。

濛江地处深山、人烟稀少,到处是遮天蔽日的原始森林,在这里伐木的“木帮”多达三、四十个。在每年的伐木旺季,伐木工人往往多达数万。他们平时在野外露营,又经营大宗货物生意,所以经常被土匪、马贼抢劫。

杨靖宇将军进入濛江后,第一件事就是保护木帮、收拾土匪,自然取得了木场主的欢迎,木帮工人就更不用说,他们大都是贫苦农民,是抗联的天然盟友。

有了各阶层的一致掩护,抗联的军需物资、兵员补充、伤员安置都不成问题。所以,直到1935年底,抗联在濛江基本上是在群众的掩护下公开活动,有了一个抗日根据地的雏形。

但是,到了1936年,日军在东北实施集团部落策略,情况就不一样了。

四、集团部落:日伪的反游击铁桶计划

所谓集团部落,就是集村并屯。对于东北抗联武装活跃的区域,日伪就划出一个“匪区”或“半匪区”,烧毁这个区域内所有房屋,把群众强制驱赶到指定地点圈起来监视。1960年代美国人在越南搞战略村、今天以色列人搞强制迁移,其实都是一样的思路。

每个集团部落,以50户至150户为一个单位,四周修筑土墙,要求墙高10尺、底宽6尺、上宽2尺5寸、架设铁丝网。土墙外还要挖掘深10尺、宽14尺、底宽3尺的壕沟。土墙四角、前两门要构筑炮台,派驻伪警察,有些还要驻扎日军守备队。这么大的工程,鬼子肯定不会自己动手,都是逼迫东北群众出苦工,集团部落里面也不会有什么现成住房,只要被圈进去,就只能自己动手搭窝棚、地窝子。

同时,集团部落策略还导致东北群众损失了大量耕地。因为强制迁移,伪龙江省就抛荒了四分之一的耕地,滨江省抛荒六分之一,汪清县耕地损失一半。人均占有耕地从9亩骤降为4亩,通化县抛荒33万亩。

鬼子又烧房子、又抢掠土地,群众当然恨得牙痒痒,巴不得赶紧起来跟鬼子干,抗日形势进一步发展起来。1934年11月,东北地方党组织抓住机会,发动了反集团部落的斗争,抗联武装(当时叫人民革命军)也立即开始到集团部落周边游击,不断消灭日伪军警,地下党也在已经建成的集团部落中组织斗争。

东北抗联靠群众支持与游击战术,一度在困境中发展,但集团部落的推行改变了整个局势。下期,我们将看到抗联如何依靠“密营”顽强坚持,又为何最终难逃困境。

待续……

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信