陈先义:哈达铺,人民军队成长史上的重大转折点

在人民军队成长史上,有许多极其重要的转折点,这些转折点,决定着这支队伍的发展和未来。比如,像三湾改编中的三湾、确定党指挥枪重大原则的古田会议的古田、确立毛泽东主席军事指挥权的遵义会议的遵义,还有就是决定红军前进方向和未来新的落脚点的哈达铺,再就是革命圣地延安,决定解放战争胜利的河北省平山县的西柏坡,等等,这些具有特别意义的地方,在中国革命史上,具有特别的标志性意义,成为中国革命史上的红色地标,一直以来教育和启示着后人,明白中国革命的胜利来之不易,鼓舞着后辈为捍卫革命成果而不懈奋斗。

这其中,位于陇南的哈达铺,因为地域偏远,社会一直对它的宣传和重视度不够,它在中国革命史上具有重要的里程碑意义,这个极其重要的地位,也一直没有得到广泛宣传。哈达铺之所以重要,是因为当年中央红军长征突破腊子口以后占领了这里,在国民党的一张报纸上发现陕北红军的消息,继而召开了哈达铺会议,做出了中央红军北上陕北的重要决定。某种意义上,在红军生死存亡的重要关头,红军终于确定了长征的目的地和革命的落脚点。

在一定意义上,哈达铺与三湾改编的三湾具有同等重要的意义。之所以同等重要,是因为三湾、哈达铺等等许多革命的节点,某种程度上决定着中国革命的胜败存亡的关键。比如三湾改编就是如此。哈达铺与三湾某种意义上具有同样的意义和作用。

1927年9月28日,毛泽东率领秋收起义的部队,到达了位于江西永新的三湾村,在到达三湾以前,即湘赣边界秋收起义后,毛泽东率领起义军向南转移途中,处境极为艰难。部队一路战斗,一路减员,不仅缺乏弹药,而且指挥员牺牲,伤员增多,持续行军,连续作战,长途跋涉,困难重重。队伍中有些人因为怕艰苦便不辞而别。这时又逢疟疾流行,病员增多,不少人掉了队。在江西萍乡芦溪又遭到敌人伏击,总指挥卢德铭不幸牺牲,对部队影响不小。部队很多人情绪低落,不少人已经离队。更加重要的是,因为部队中党的组织制度不健全,思想比较混乱,士兵包括有些干部对为谁当兵为谁打仗的思想还很不明确。因为这个原因,领导干部内部对一些问题发生分歧,一些长官存在打骂士兵的旧军队习气,还有的长官因为思想上对革命不够坚定,自己本身因为怕艰苦带头离队,这给部队负面影响很大。这种混乱的局面影响下,部队从五千多人一下子只剩下千余人,军纪也很松弛,有的团居然出现官多兵少、枪多人少的情况。这些一连串的问题,如果不能得到很好的迅速解决,部队不仅面临战斗力无法保证,也很难继续前进,而且还面临能不能坚持下去的严重问题。

就是在这样一种情况下,毛泽东对形势做了客观准确分析,决定对这支部队必须进行改编和整顿,他认为,眼下首要的问题是加强部队的思想建设,而加强思想建设的第一位的任务是必须明确党的领导的责任,他敏锐觉察到,党的建设是重中之重。必须着手改编和整顿。1927年9月29日,这是人民军队历史上一个极其重要的日子,毛主席领导秋收起义部队,就在江西省永新县三湾村宿营。进村的当晚,毛主席住进“泰和祥”杂货铺,立即在泰和祥杂货铺前厅召开了前敌委员会扩大会议。就是在这次会议上,前委决定对部队实行整顿和改编。这就是人民军队建军史上著名的三湾改编。

此时,起义时的3个团,二团、三团已经大部溃散,只有一个空架子,有的连队剩下的人员还不到一个排的人,只有警卫团为主体的一团人多些。所谓改编,就是把原来的一个师3个团,缩编为工农革命军第一军第一师第一团,因为实有人数连一个团都不够,所以团以下只设两个营。此外,再设立直属团部的特务连、军官队、卫生队和辎重队。一般来说,部队少了那么多人,缩编也是能接受的。但要把新编制落实下来,更重要的是如何安排好人的进退去留,需要拿出勇气和智慧解决好三个面临的难题:第一个难题,是官多兵少,多余的干部怎么解决的问题。毛主席提出了一个让大家比较能够接受的改编方案,那就是设立团部直属的军官队,把没有安排任职的军官,级别保留,全部编在军官队集中管理。第二个难题,是极其敏感的领导干部任用问题,核心是谁担任改编后的团长和团党代表。毛主席特别提议何挺颖为党代表,为什么要何挺颖?因为南下路上,毛主席曾多次与他交谈,发现在整个部队散乱时,他所在的连队由于党员发挥了积极作用,部队团结,没有出现逃跑现象。他对毛主席说,军队如果只有团一级才有党的组织,而连一级却没有党的支部,就等于党在部队中没有基础,也抓不住士兵,不能掌握部队。而一支部队战斗力,关键是怎么掌握部队和影响部队。这个意见与毛泽东一直以来的思考不谋而合,毛主席大为赞赏,后来支部建在连上的决议,就是这么产生的。这是三湾改编第一位也是最为重要的决定。第三,对那些想离开部队的人。吃不了苦,坚持不下去了如果想回家,发给银元让他们离开,想回来还可以回来。结果仅仅走了50个人。实践证明,三湾改编不仅重要,而且是挽救红军的一个极其重要的手段。一支工农武装,因为有了党组织领导,底层有了先进党员做标杆,情况发生很大变化。所以这是决定红军能够继续生存下去的一个极其重要的转折点。

哈达铺之所以重要,是因为在到达哈达铺之前,也是面临生死存亡的紧迫关头。为什么这样说,因为直到到达哈达铺,红军的落脚点到底在哪里?也就是说红军到底往何处扎根,并不是十分明确,当时去西北接受苏军援助是一个想法,还有就是到陕北一带,但是都还没有形成决定。

红军达到哈达铺的时候,之所以说与三湾的情况非常类似。因为此前,张国焘搞另立中央,带走了一大部分红军力量。中央红军差点因为张国焘的分裂陷入灭顶之灾。在危机关头,因为毛主席觉察到了张国焘的行为,带领中央红军的一部分脱离危险,这个名为哈达铺的小镇就是中央红军离开草地到达的一个地方。

之所以在中国革命历史上具有与三湾与遵义其实具有同等重要的地位,有以下一些原因,一是脱离了险境。本来,1935年6月18日,历经千难万险的中央红军终于在懋功达维和红四方面军会师,实现了预定的目标。两军会师后总兵力达到10万,都是久经战火的战士,可谓兵强马壮。这正是广大红军将士盼望已久的会师。一支如此庞大精锐的军事力量,完全是可以打出一片新天地,开创新局面的。可鉴于川西经济落后、环境非常恶劣,毛泽东当时就认为红军必须向北发展,当时从地图上看到一个地名叫哈达铺的地方就曾经吸引了他。这是由川入甘的唯一交通枢纽,战略位置非常重要。由此可以东进西固、西进岷州、控制整个洮河上游。于是,在随后的两河口会议上,毛泽东和中革军委把红军的下一个战略目标定位北上直出甘南,在相对富庶而敌人力量薄弱的陕甘边建立根据地。

但是也就在这个时候,意外发生了,四方面军领导人张国焘不同意向北,心中却另有打算,他认为红军应西进青海、西藏或南下藏区,以避开强大的敌人。但这些地区环境恶劣,经济落后,十万大军在这些地区生存都成问题,又怎能建立根据地。其实,在中央红军一见到四方面军时,张国焘一看见中央红军穿的破破烂烂,枪支也不是很多,并且人员连两万都不到,就从心眼里萌生了瞧不起中央红军的念头,所以如果说分裂,那时张国焘就认为谁的兵多谁说了算。于是张国焘与中央的分歧就持续产生。当他看见中央红军只剩不到2万人,不及四方面军的四分之一。他的野心开始膨胀,心起分裂之意。不断向中革军委伸手要权,为两军的分道扬镳埋下了伏笔。中央满足了他当官的要求他还是不满足,继续提一些无理要求。当时中央为快速北上,中革军委制订了占领北上通道松潘的《松潘战役计划》,但张国焘对执行这个计划消极得很,一再拖延行动,结果松潘被胡宗南部抢占占领,红军被迫穿越松潘北面的草地北上,这让红军陷入了一场空前的大灾难。

当毛泽东率领的右路军历尽千辛万苦到达班佑,并占领北上通道包座,等待左路军也北上时,张国焘却以连日大雨,无法过河为由,滞留阿坝,继续拖延。9日,张国焘阴谋暴露,公开致电中革军委,公开反对北上,并秘密命令右路军前敌政委陈昌浩,让他率右路军南下,并“彻底开展党内斗争”,意思就是让他不惜采取任何手段胁迫在右路军中的中央领导南下。幸好电报被前敌指挥部参谋长叶剑英看到,他迅速报告了毛泽东。这件事至今成为历史上一个极其重要的敏感事件。成为历史重大问题之一。感觉事态极其严重的毛泽东赶紧召开了右路军的中央常委会议,与周恩来、张闻天、博古商议后,为了避免红军内部发生冲突,避免红军打红军的惨剧发生,决定红一、三军和军委纵队先行北上。

1935年9月10日凌晨,红一、三军和军委纵队悄悄出发,迅速转移,避免了可能的流血冲突。但中央红军此时依然面临着巨大危机,由于红5军、红32军跟随朱德编入了左路军,中央红军实际只剩7000多人。如果孤军北上、兵力薄弱、没有粮草,而且由于走得匆忙,很多必备物资都没有来得及带上,连联络的密码本也还在张国焘手里,茫茫北上之路,中央红军将面临前所未有的困境。一支失去辎重和重要物资的为数不多的军队,就像当年到达三湾时由5000人剩下不过1000人一样,顷刻中央陷入非常困难的境地。

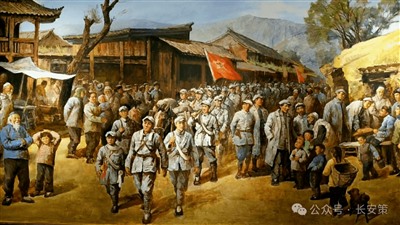

这就是中央红军到达哈达铺前的基本情况,因此和红军当年到达三湾的情况差不多。要北上甘南,前往哈达铺,首先要面对的是横亘在北上通道的天险腊子口。腊子口是由川西入甘南的唯一通道,红军已没有退路。毛泽东下了死命令,三天占领腊子口。接受任务的是黄开湘和杨成武的红四团,此时他们距腊子口还有150公里路程,不仅山高路险、河谷纵横,而且他们要通过的是卓尼土司杨吉庆的地盘。杨吉庆又是国民党洮岷路保安司令,有军队近2万人。如果他们破坏道路、损毁桥梁,再利用熟悉的地形设伏,那么红军在到达腊子口之前就将遭受灭顶之灾。但红四团一路疾行,却没有遇到任何伏击,而且道路刚刚被整修过,峡谷河流的桥梁也完好无损,更让他们诧异的是沿途数座无人看守的粮仓,里面储满了粮食,总量约有20多万斤。红军后来才知道,这些都是卓尼土司杨吉庆特意安排的,他已经从别人那里了解了这支红军,所以让道送粮,表达了自己同情和敬仰。这是红军长征路上一个很重要的事件。正是这些雪中送炭的粮食,解了红军的燃眉之急。红四团一路飞奔到腊子口,于9月16日下午4时向守敌发起攻击,但由于地形太险,强攻数次均未奏效。后经研究,决定放弃强攻,设法攀爬敌人阵地两侧没有防守的悬崖,从上面用手榴弹攻击敌人没有顶盖的碉堡。但万丈悬崖,壁立如仞,怎么爬上去?但天无绝人之路,红四团竟然有一个能攀岩飞壁的苗族战士“云贵川”。于是团长黄开湘带领以“云贵川”为首的突击队,在下游渡河,趁夜爬上悬崖,摧毁了敌人的碉堡,红军上下夹攻,击溃腊子口守军,终于夺下前往甘南的生死关隘。红军乘势进入甘南平原,而国民党守军在腊子口一战中被吓破了胆,躲在岷县城里不敢出来。红军旁若无人经过岷县。命悬一线、历尽艰险的红军终于走出了困境,毛泽东心仪已久的哈达铺,就在前方。这里我们不能不说哈达铺的群众在生死存亡的关键时刻,为中国革命的巨大贡献。此时的哈达铺,开始老百姓面对叫花子一样的这支队伍,家家大门紧闭,人们躲在家里,心里充斥着担心和不安。因为形形色色的军队经过,大都是强取豪夺、敲诈勒索、欺负和压榨当地百姓。而眼前的这支军队,不知又将带给他们怎样的厄运。但是让他们奇怪的是,发现自己的担心是多余的,他们没有听到意料之中的呵斥和枪托砸门的声音,一切如往常一样安静。这支疲惫不堪、面容憔悴的军队井然有序地在街上摆开休息,没有任何干扰他们的行为。这大大出乎哈达铺百姓的意料,这支军队和以前的国民党军队真的有天壤之别。于是哈达铺人敞开心胸接纳了这支正直善良的军队。国民党对红军恶意诬陷的谣言在红军严明的纪律面前不攻自破。

今天我们怎么评价哈达铺的意义都不为过,因为在这里,红军真正获得了新生。

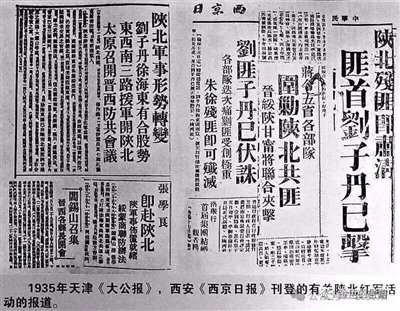

首先,在这个地方,党中央知道了陕北有刘志丹、徐海东领导的红军和根据地的消息。这是最为重要的消息,这一消息对于红军的未来之所以重要,因为正是这一消息,为红军的落脚点提供了关键指引,毛泽东主席据此做出了“到陕北去”的战略方向,明确了长征的最终目的地。

第二、红军在哈达铺对部队进行了整编,早在俄界地区,中央已经决定必须进行整编,但由于张国焘一系列的分裂行径,整编一直没有进行,真正的整编就是在哈达铺完成的。怎么整编,红一军、红三军和军委纵队改编为中国工农红军陕甘支队,彭德怀任司令员,毛泽东任政治委员,这就加强了党对军队的领导,大大提高了部队战斗力。

第三,红军获得了充足的补给,从粮食到食盐及药品。在这之前,这支7000人的部队的确已经到了弹尽粮绝的地步,一旦遇到大的战役战斗,就可能面临生存危机。哈达铺百姓给红军的十分充足的补给,部队重新有了充足的给养,对部队恢复健康体力意义重大,从长征以来部队这是真正的一次休整,部队以良好的精神面貌迎接新战斗。部队与哈达铺群众的关系成为长征以来一个最为值得大书特书的非常重要的良好的军民关系的历史。

第四、中央政治局会议讨论了干部问题和组织问题,决定派遣谢觉哉、毛泽民同志去新疆建立交通站,与国际接头。

第五、就在哈达铺召开了团以上干部会议,毛泽东宣布红军目的地到陕北的重大决定,并且通过了部队经过回民地区的守则,要求必须严格遵守民族政策。

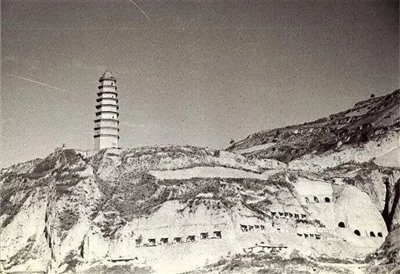

哈达铺会议确定了红军的落脚点就在陕北,这一决策在此后的榜罗镇会议上进一步明确。这一决策之所以重要,因为直到这时,红军才有了真正的未来的落脚点,是哈达铺给了红军的信息起了极其重要的作用。有了前进方向的红军,便有了无坚不摧的力量。9月23日,陕甘支队从哈达铺出发,用每日百里的速度向陕北挺进,10月19日抵达吴起镇。宣告红军胜利结束长征。所以,哈达铺被誉为红军长征的加油站和决策地,为红军长征的最后胜利和中国革命的发展奠定了基础。

哈达铺之后,部队面貌焕然一新,部队整体战斗力大大加强,特别是在与陕北红军连为一体之后,红军的队伍不仅壮大了,而且再次形成决定革命胜负的中坚力量。哈达铺的意义就在于明确了红军的前进方向,整顿了队伍,重审了党对军队的绝对领导,对战斗力是一次全面提升。今天我们之所以要把哈达铺当作红军长征的一个重要落脚点来进行研究,是因为以往我们在研究历史时还没有给它应有的历史地位。假设一下,如果没有哈达铺的消息,如果没有哈达铺人民支持下红军队伍的全面补给,如果没有哈达铺的非常及时有力的队伍整顿,如果部队向西北或者另外一个什么地方继续寻找落脚点,那么陕北红军与中央红军的会师将是一个未知数,红军的未来将是什么情况,是一个难以估计的事情。更重要的是,哈达铺使中央红军摆脱了张国焘制造分裂的暂时困境,使红军的主力获得了新生。

今天,我们就应该认真挖掘哈达铺的历史史料,学习研究哈达铺的精神,研究我党我军在特殊年代怎样保持良好的军民关系、党群关系,怎样和人民群众保持血肉联系,从而更加明确我们只有紧紧依靠人民团结人民,才可能赢得人民对我们的无私支援,才可能赢得革命的最后胜利。今天我们学习研究哈达铺精神,对于实现中华民族的伟大复兴,实现伟大的中国梦意义重大。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信