我心中最美的灯光(外一篇:我们屯子里的第一台收音机)

谢小庆按:本文作者是我的小学同学。

我心中最美的灯光

原内蒙阿荣旗格尼公社联盟五队北京知青 张燕快

作者简介:张燕快,原北京123中学66届初中毕业生,自小喜欢无线电和电工实验。1968年9 月7 日赴内蒙阿荣旗格尼公社联盟五队插队,1978年返城。农村十年经受了各种农活的历练,曾任柴油机手、拖拉机驾驶员,曾主持农机改造,主持小广播站、创建小发电站,深受乡亲们的欢迎和信任。他发挥自己的爱好专长,为改变一方农村的面貌而尽力。

回京后分配在市运输公司任调度、后调任党委宣传部干事。期间,在职业余学习五年,在北京师范大学历史系夜大学本科毕业。此后经招聘到全国总工会电教中心(中国职工音像出版社)任办公室主任、电教部主任,经国家新闻出版署评审、本单位聘为副编审。退休后受聘于中国电视艺术家协会行业电视委员会,曾任副秘书长多年。从进入全国总工会电教中心开始至今,主持过多届全国性电视节目评选。经他手编辑推荐到中央电视台播出的各类电视节目数十部(条)。现在,仍在继续参与组织全国行业电视节目展评交流活动,参与一些为协会会员服务的工作。

每当我看到城市里流光溢彩的辉煌灯火便不由得想起50年前我们下乡插队的小屯子——冯一堡第一次亮起电灯的情形:大人喜笑颜开、击掌相庆,孩子们乐得炕上蹦来蹦去嬉闹不止,半夜不肯睡觉…..。明亮的灯光下,男女老少那一张张笑脸是我一生都不会忘记的。

那是我们下乡来到阿荣旗格尼公社的第十个年头,我们自己动手,用柴油机作动力、用电动机配上电容改制成“自激异步发电机”办起了一个小型发电站,让这个边远的小屯子从此告别了点煤油灯照明的历史。

1968年我们下乡来到了冯一堡这个只有40年历史的小屯子,那时没有电,晚上靠煤油灯照明。老乡们过年时才舍得买点儿蜡烛点上“守岁”。青年点里有一个带玻璃罩的高脚玻璃瓶煤油灯,它有一个旋钮,可以通过调节灯芯的大小控制亮度,我们觉得已经很不错了,只是玻璃灯罩很容易被打碎。记得有一次,我随队里的马车去自来井供销社打煤油、买灯罩,回来时颠簸了二十多里,我一直手里拿着它,没想到来到家门口还是不小心打碎了,心中那个沮丧啊……。后来我们用一个小瓶子,找个大号的车条帽卡在瓶盖上掏开的小孔里,穿上根棉线条就是油灯了。灌上油点着了能看到灯烟在火苗上端冉冉摇升形成一条黑线,时间长了,屋子里到处都被熏得黑黑的。那看不见的烟尘被吸到肚子里,早上起来吐的痰都是黑的。那时侯,天黑了没法儿干别的,只能早睡觉。我躺在炕上,枕边摆个油灯看书、看报。记得有一次看着看着睡着了,油灯引燃了报纸,险些造成事故。从此城里的电灯一直被我们羡慕着。

1975年,北京一批支援知识青年的农业机械拨了下来,分配给我们一台手扶拖拉机,那是我们大队第一台“冒烟跑”的家伙!大家高兴极了。兴奋之余,我细翻阅了手扶拖拉机的说明书,在当时的日记里记下了这样一段话:“说明书上介绍,‘用手扶拖拉机带动7千瓦的电动机发电,供社员照明用电’引起了我极大的兴趣。我想,在山沟里点电灯不是件容易事,难道我们不应该用自己的双手去创造吗?”我把这想法和青年点的杨福海、张燕追、张燕赶讲了,大家都很支持。

然而,发电谈何容易,说明书上并没有具体介绍怎么做。我自小喜欢鼓捣电,上初二时曾是北京少年科技馆里“北京少年先锋水电站”(在北海公园东岸)的学员。下乡时还从北京带来一个自制的用于灯具设备检修的小配电盘,但一直没有派上用场。这以后“发电”成了我念念不忘的事,千方百计的要弄明白用电动机怎么发电?

那年年底回京探亲的时候,我专程到在航空部303所做科技工作的姐夫那儿,向他帮我请来的一位老师求教。那位老师热情地为我讲解,并借给我一本《农村感应发电机》。拿到这本书,我如获至宝,认认真真地研读,不仅弄懂了其中的原理,还把重要的章节仔细地抄到了小笔记本上。这个小笔记本就成了我们日后自办发电的“技术指导手册”。它至今珍藏在我身边。在北京,我又打听到,海淀上庄公社南玉河生产队搞成功了用电动机发电,于是我跑到海淀区知青办开了一张介绍信,慕名而去,造访了负责发电的汤兆民师傅,得到一些指教。由于北京并不缺电,他们的发电装置并没有用起来,因此汤师傅甚至答应把电机卖给我们,这使得一直苦于没有电动机做实验的我喜出望外。但是后来他们公社里因“机电设备都是有指标来的,不能外流”不批准,而使我空欢喜一场。尽管如此,我还是趁在京的机会为发电做着一切应做的准备。

电表、电闸、电力电容这些是发电必备的东西。那个年代物资匮乏,买新的价格太贵,为了给队里省点钱,就想办法去买人家淘汰的旧件。我四处托人打听,骑着自行车满城寻访,最后花三元钱在永定门物资回收公司综合门市部买到一块50A的电流表,在海淀黄庄的“小市”用很便宜的价格买到一块250V电压表,还有一块30A的电流表,以及电容器、三相闸刀开关等必备的器件,带回了生产队。然而没有电动机成了大问题。直到1977年9月,北京又有一批支援北京知青的物资下拨,分配给我们两台电动机,这终于使我们发电的梦想可以实施了。

那个时候,要“先生产,后生活”。过了秋收最忙的阶段,那边杨福海和燕赶带着社员开始打场,我这边开始着手试验发电的事。当时主要是先解决打夜场照明问题。虽然我胸有成竹,但毕竟没干过,得试一试。

我和社员王彦林一块儿,锛、凿、斧、锯一痛紧忙,花一天的时间用破开的原木板拼成一块一扇门一样大小的板子,又做了一副支架安上。拿出早已准备好的电流表、电压表、指示灯、闸刀开关、转换开关、电容器等,把它们按照三相电的排列次序依次固定在板子上,按线路要求连接起来,组装成一个大配电盘。隔日,又通过计算,按发电机的转速要求,专门到图布新公社修配厂给电机车了一个直径合适的皮带轮,配上。

试发电那天,记得是10月19号,我们把一台195柴油机和一台10千瓦电动机固定在同一个底座上,挂好传动带,按图纸规范,把来自配电盘的三根相线、一根零线连接到电机的接线盒上。一切就绪后,发动柴油机……,柴油机爆发出欢快的轰鸣。配电盘上,电压表的指针合着柴油机的轰鸣逐渐抬了起来——电压建立起来了!我操纵柴油机油门,眼睛盯住电压表控制转速,把电压稳定在220V上。合闸!三个相位上的指示灯瞬间同时点亮!一切如预期的一样,试发电成功!我表面上不动声色,心里十分高兴,而闻讯围过来的社员们则是一片欢呼!

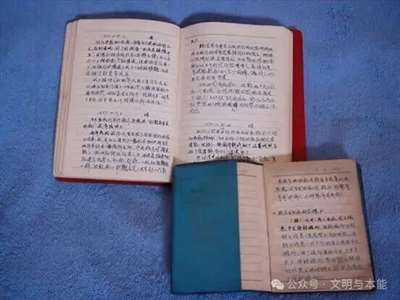

(上边是当时的日记,下边的小本子是我手抄成的

发电“技术指导手册”。)

当天,我们就把实验成功的发电装置转移到了场院上。寒冬中的东北天短夜长,夜里打场是很平常的事。夜幕降临的时候,两个高高挑起的500瓦的大电灯在漆黑的夜色中把场院照得雪亮。场上的脱粒机轰鸣,明亮的灯光下社员们额头蒸腾着汗水干得分外起劲!那些日子,我们队场院上,白天机器轰鸣,社员们干得热火朝天。晚上,灯光亮处,人们挥汗如雨,热情依旧。好一派“大干社会主义”的景象。而与我们一里地相邻的四队场院上,依稀可见几个小马灯在晃动。不时传出马拉石磙子的吱吱的响声,那也是在夜场打谷子……。两相对比,反差太大了。“听说你们五队打夜场有了电灯……”当别的生产队社员投来羡慕的询问和目光时,我们队的社员油然而生一种自豪感,我心里也美滋滋的。

这一年,我们比往年提前好几天打完了场。为了支援四队,我们又把脱粒机和发电装置,搬到了他们场上,于是四队场院的夜晚也呈现出机器轰响,人声鼎沸,一片通明的火热景象。

打完场开始“安电”。队里一面派出人去,从旗里供销社四处购买磁管、磁瓶、磁夹板、灯头、开关这些东西,一面开始在屯子里架线,准备为照明发电。记得那时距78年元旦还有十天。我们生产队只是个屯子,当时只有二、三十户人家,一百四十口人。房子大多数都是土石结构,而且基本是顺着“县道”自西向东一字排开而建。我在屯里从西头到东头走了几趟,然后坐下来画了一个全屯子的示意图,经过一番苦心思索和计算,又经过大家的共同商议,终于设计出一个即可保证发电机三相配电基本平衡,又能最大限度节约电杆和电线的方案:把所有房子分成均等的三个区域。相邻的房子不用户外架空线,只用4平方的进户线连接,户与户之间采取穿房脊布线的方式。为了把线路上的电力损耗控制在最小范围内,线路上尽可能地减少接头。这就需要先从第一家把线穿到最后一家,然后再从最后一家逐一往回紧固到第一家。为此我们先做了准备,穿线过房山墙时,墙上先下磁管保护。在各家房梁上安上磁瓶、磁夹板。与此同时,在户外线路必经之处,立起了十几根松木杆权作电线杆,整个工作量是很大的。然而“安电”是社员们盼望已久的事了,大家热情很高,经常是一大早,我还没设定出坑位,挖电杆坑的小伙子们都扛着镐来等着了,所有事情干下来都很顺利。每天爬上爬下的,虽然也累,但大家都很高兴。穿完线,最后的准备工序,是为每一家安灯头和拉线开关。这是一项即繁琐又须认真的环节。我带了几个年轻人从头到尾逐一为每一家安装,许多时候大家都是主动加班加点干的。1977年的最后几天我们基本完成了架线和灯具安装任务。

发电室设在队部,晚上我们最后固定好机位,安置好配电盘,连接好整个送电系统的线路,试车发电。但结果不甚理想。柴油机发动后,发电机的电压是顺利建立起来了,但一合闸,电流表的指针猛地打了一下,电流疾增,电压随即消逝了。我判断是线路中有短路的地方。切断“县道”下那几户的电路后,重新合闸,电压恢复正常,由此检测出问题就在这儿!这一天是1978年元旦。第二天元月2号,我们在有问题的线路上逐户巡查,排除了两处线路连接方面的故障,决定晚上开始正式发电。

天刚黑,我们青年点的同学们来到发电室,这里已聚集了不少人。一切准备就绪后,打着了发动机,我盯着电压表,控制着油门,随着机器转速的加快,电压表指针缓缓抬起,慢慢超过了220v的位置,合闸!瞬间,全屯子各家各户的灯齐刷刷一下子全亮了!队部里一阵欢呼。大家笑着、闹着,高兴地互相捶打着,有人跑出去,有人跑进来。传递着“灯全亮了,全亮了”的消息。人们笑得是那么灿烂,那么开心!……

此后,每天晚上队里都安排专人开机器,定时定点为大家送电,山里人从此过上了有电的生活。这是小山沟里破天荒地第一次点上了电灯!社员们这个说“应该买挂鞭放一放”,那个说“应该来个发电剪彩仪式!”小孩子们全都乐得叽叽喳喳地跑来跑去,半夜了还不愿去睡……

一天傍晚,我来到南山坡上,远远地看到对面在高高的奥黑的山影下,隐约可见的一幢幢房子里投射出点点明亮的灯光横亘串联成片,像撒在山脚下的一串串夜明珠那么晶莹剔透,显得格外美妙……。

几十年过去了,我下乡的那个边远的小屯子——冯一堡早已通上了“长电”,如今再也用不着自己去发电了。但我却永远不会忘记,我们这群北京知青们是如何让电灯第一次在小山屯里点亮的。

山脚下那一串串再平常不过的灯光,比起城市里各色华灯的流光溢彩显得那么微不足道,然而,那却是我心中最美的灯光。

(2010年初稿,2018年校订于北京)

谨以此文纪念北京知青下乡阿荣旗50周年!

我们屯子里的第一台收音机

原内蒙古阿荣旗格尼公社联盟大队北京知青张燕快

这是一台外壳用三合板粘合而成,被漆成白绿两色、完全手工制作的半导体收音机,看上去是那么陈旧,但是,我却珍爱备至。因为这是我40多年前亲手制作的。它面板右上角的红色频段视窗是个红旗、火炬的造型。透过有机玻璃小窗,搓动选台旋盘可见选台频段。从外壳雕琢粘合、漆饰,到元件排版、布线和组装、调试,都是我自己完成的。我至今记得当初为了买个4.7K的带开关电位器,骑车跑遍了北京城;为抢购一个0.25瓦的喇叭,起大早冲西单商场......。40多年过去了,今天它仍能完好地收听到电台的广播。然而,我珍爱它的原因却不仅仅如此。

更让我难以割舍的却是因为它是我们屯子里的第一台收音机。它伴随着我从北京下乡来到阿荣旗,伴随着我度过了插队十年的火热而艰苦的生活。看到它,我想起了1968年9月7日,我们离开北京的那一天,天安门广场上正召开的“庆祝祖国山河一片红”大会;看到它,我想起了列车到达扎兰屯后,一千三百多名北京知青分乘百部解放牌大卡车在红旗的引领下浩浩荡荡穿越茂密的山林、广袤的田野向阿荣旗进发的壮观场面;看到它,我想起了在阿荣旗欢迎大会上,知青们向英雄王杰的父亲敬献毛主席纪念章的场景;看到它,我更想起了在油灯下,大家围坐在一起收听“各地人民广播电台联播节目”的情形,想起了我们洒下青春汗水的冯一堡……。

冯一堡屯——我们下乡所在的阿荣旗格尼公社联盟五队,是县道经过图布新、进入格尼的第一个屯子,西南距旗100里,东北距公社20里。当时是个只有二、三十户人家的小屯子,没有电,生产落后,生活贫困,生产队里没有任何机械,农民家里没有任何可以称作电器的东西。于是,我带来的这台“半导体”就成了屯子里的第一台收音机。

那时,屯子里获取外界的消息,全靠偶而能响的“小喇叭”——旗广播站把信号送到公社,公社放大后再分送到各大队农户家里。当时是电话、广播一线制,每天“广播来了”的时候电话就不通了。而这送来广播的线就是一根粗铁丝,由于连接各屯子的外架线是要穿越旷野的,因而经常被人偷去作“狍套子”用。一旦线断了,广播、电话就断了。我就曾经多次被队里派去查线、补接。尽管如此,广播也是时续时断。那时报纸最快也得一周才能看到一次,广播断了就与外界隔绝了。

我的这台半导体收音机是四管“来复式”的线路,接收灵敏度比“超外差式收音机”低很多,在屯子里收听效果不是很好。为了提高收音效果,我在青年点的房脊两端各立起一根杨木杆,横向挑起三道细铁丝作天线,把它连接起来引入屋里。炕沿下插入地下一段铁棍作地线,把一个借助硬纸壳用漆包线绕成的“蛛网板”连接在天线地线之间放在窗台上制造一个“感应天线”,把半导体打开靠近“蛛网板”,收听效果果然好了许多。但毕竟地处偏远,当时能收到的除了中央人民广播电台,黑龙江台,齐齐哈尔台外,最多的就是咿哩哇啦的外国台。收音机虽小,因为是屯子里的第一台,也引得许多社员来我们“青年点”听听广播、看看新鲜。远离北京,听听广播也备感亲切。觉得有了收音机,就可以随时听到党中央毛主席的声音了。

在插队的日子里,我们身处农村,当时每天注意收听的除了“各地人民广播电台联播节目”和各类新闻时事外,最关注的就是天气预报了。因为靠天吃饭的农民要时时看天的脸色。春天播种盼下雨,初夏铲地怕下雨,庄稼拔节时又盼下雨,籽粒灌浆时盼晴天。秋天,黄豆“没上来”(即没长成熟)时怕霜冻,割谷子时怕刮风(风吹谷穗会磨掉成熟的子粒)…….那时候,这台小收音机就成了大家关注的焦点。每到天气预报节目,哪怕吃着饭也会停下来凝神静气的听完。记得那一年的九月,地里长势很好的黄豆还没成熟,我们从天气预报中听到当晚有霜冻,于是下午就动员社员们把柴禾运到了地势低洼的地边,晚饭后分几路人马拿着温度计到地头守候。半夜,气温降到零度时发出信号,大家分几处一起点燃烟火,顿时间,一条山沟里火光点点,烟气从山沟底顺山坡弥散开来,月光下可以看到,整个沟桶子里烟气笼罩。第二天早上,大家高兴的看到,大部分的黄豆地躲过了这一劫。

68、69年时,乡亲们都很穷,国家也穷,市场上物资匮乏,买不到收音机,我带来的这台收音机一直是唯一的。几年后市场情况好转,队里先后有几家社员托我们从北京给他们买回几台台式半导体收音机。再后来我们知青受到大家的信任,分别被选为队长、会计、保管员等。队里的生产发展了,我们也有了决定权。这时我们又从北京买回来一台葵花牌三用半导体收音机,它可以放唱片、收音扩音还能对讲,用它我们办起了一个小广播站。

记得那时候,在给每户检修、换装小喇叭时,发现所架户外线路上没有绝缘子用,做不到线路与地绝缘,使得信号损失很大。我灵机一动,找来许多旧玻璃瓶子,打碎后用它完整的瓶子嘴充当绝缘子用,既没花钱效果又不错,为此我还挺得意。此后我们自办广播,再不用依赖从公社传来的广播信号了。那时除了公社以外,各大队、各屯子都没有电,我们办广播站要是只用手电电池可是供不起。怎么办?我马上想到了当时普遍在用的手摇电话机用的“甲电池”,它别看个头儿大,也是每一节1. 5伏。于是我跑到电话局买来六个硕大的“甲电池”,串联在一个盒子里做成了一个9伏的外接电源,给我们的三用半导体收音机供电。令我们惊喜的是这个办法极好,那六节电池竟然用了一年多。我们在青年点房顶的天线杆上装上了一个小高音喇叭,这样清晨和晚上收工以后,社员不论在屋里还是在屋外都能听到我们播放的广播电台的节目了。

每天,当漫山的晨露迎接初升的太阳的时候,多少年来一向沉寂的山洼里,伴着袅袅炊烟开始传出了清澈嘹亮的广播声时,小屯落顿显一片生机与活力……说实话,那时我们知青心里也是美滋滋的。

如今,多少年过去了,在冯一堡屯电视机早已进入了普通农家。小广播站也早已完成了它的历史使命。而我那台“半导体”虽然三十年前就已被小广播站取代,但我仍然珍惜它。因为,它必竟是我们屯子里的第一台收音机。

这是一篇2010年写的小文,是应内蒙古阿荣旗政协为编辑在本旗下乡的知青生产、生活经历的文史资料集——《知青记忆》征稿而作,记录了我们下乡时的生活片段。现呈在这里,以此纪念我们下乡阿荣旗57周年。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信