冀中烽火:孟庆山的抗日传奇(12)

第二十三章:坚持敌后游击战争,刘亦珂牺牲在旧城

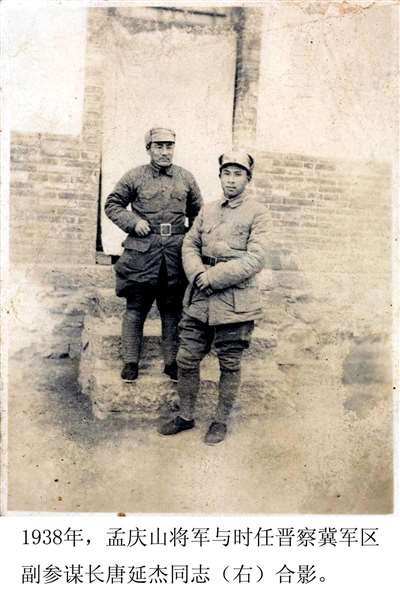

河北游击军和人民自卫军奉命整编为八路军第三纵队及成立冀中军区后,孟庆山担任了纵队和军区副司令员兼十支队和四分区司令员(四分区后调编为九分区),但他把主要精力放在了十支队和四分区(九分区)的工作上。

十支队和四分区(九分区)的作战区域在高阳县、河间县、任丘县、安新县、文安县、大城县一带。这里是孟庆山一手开辟的根据地,官兵大多数也是一手带出来的,孟庆山在这一带有着很高的威望,所以,他在这一区域指挥作战、发动群众、消灭敌人等工作得心应手。

孟庆山指挥的十支队和四分区(九分区)辖有三个大队、七个独立团、一个特务团、一个警卫营。这些部队的军事主官大多数也是河北游击军能征善战的猛将,例如第三十大队的大队长刘亦珂,就是孟庆山在北冯村举办游击培训班的骨干。

冀中军区四分区所属部队,在1945年秋合编为冀中(杨成武)纵队第三支队,10月改成14旅,旅长兼政委王道邦;1946年6月,全军统一整编,13旅改编为晋察冀军区第三纵队第八旅。由于该旅在保北、石家庄、平津、太原等战役屡当主攻,能攻善守,作风顽强,群众与部队以“野八旅”赞誉其战斗力。

1949年1月,全军统一番号,第八旅改称中国人民解放军63军188师,“野八旅”遂成历史称谓;新时期军改,63军撤编,其部队整编到82集团军,188师这一老牌部队依然列入其军,番号未动;现在,是第82集团军188合成旅,番号依然未动。这都是后话,现在继续讲述冀中军四分区的战斗故事。

在地方干部中,一些年轻的县委书记、县长也是孟庆山到冀中后提拔起来的,如刘青山(大城县委书记,也就是1952年被毛泽东亲自下令枪毙的天津地委书记。刘青山在战争年代出生入死、机智勇敢,解放后才堕落腐化、贪污受贿)、刘锡真(高阳县委书记)、王杰(安新县委书记)、李敏(任丘县委书记)、尹哲(解放后五十年代的河北省委秘书长、八十年代的省委书记)、曹玉(解放后保定地区行署副专员),等等。他们在地方积极支援孟庆山的部队,要人有人,要粮送粮,要钱筹钱。

日寇占领冀中后,妄图消灭我八路军,摧毁我冀中抗日根据地。但是,身经百战的孟庆山,率领他的部队,瞅准机会,时不时地消灭一股敌人。

1939年6月,日本鬼子在高阳县旧城镇修了炮楼设了据点,经常出来残害百姓。

孟庆山派出侦察员,掌握了敌人的兵力和部署,决定拔掉这个据点。

8月6日,孟庆山命令刘亦珂的第三十大队去攻打旧城据点。

当天夜里,刘亦珂率领他的第三十大队悄悄地包围了高阳县的旧城据点。

刘亦珂是安新县北冯村人,他和他的兄长刘亦瑜是安新县最早的共产党员之一。孟庆山在北冯村举办游击训练班的时候,刘亦珂是第一批接受训练的骨干。河北游击军组建时,刘亦珂被任命为第八路军副总指挥,是一名能征善战的猛将。

高阳县旧城镇,地处千里堤和潴龙河中间,是一个历史悠久的古镇。日寇占领高阳后,很快在旧城修建了坚固的碉堡岗楼,目的就是为了确保高阳县城的安全。

刘亦珂率领他的第三十大队包围了旧城据点后,派出了精明强干的侦察人员,将捆成捆的手榴弹偷偷地埋在据点碉堡下面。

凌晨五点钟,东方出现了鱼肚白,天渐渐亮了,旧城据点的敌人还沉浸在睡梦中。

刘亦珂召集各中队长开会布置攻打据点的任务。各攻击中队各就各位后,他下达了攻击的命令。只听轰隆一声,敌人的据点硝烟弥漫,睡梦中的敌人不知所措,还没来得及穿衣服就被三十大队的战士们打得鬼哭狼嚎,死的死,伤的伤,活着的敌人一看,知道抵抗也无济于事,纷纷逃窜。

刘亦珂手持驳壳枪,指挥战士们追击敌人。

为了将逃跑的敌人截住,刘亦珂率部分急忙找来船只渡潴龙河。 在船上,他大声招呼大家:“同志们,快点,抄近道堵住敌人!”

当刘亦珂率领战士们渡到潴龙河中心的时候,没想到,高阳县城的敌人赶来增援了。

敌人看到我八路军战士乘船渡河,在岸边加起了机枪扫射。几颗罪恶的子弹打中了刘亦珂。鲜血顿时染红了刘亦珂的衣服。

刘亦珂忍住伤痛,下令撤退。

当战士们驾船驶回潴龙河这边时,刘亦珂的心脏停止了跳动,战士们看到他们的大队长牺牲了,个个都哭了。仿佛受到了战士们的感染,滔滔的潴龙河水也发出了呜咽声。

当孟庆山得知刘亦珂牺牲的消息后,非常悲痛,他让人定制了一口棺材,安葬了烈士。

刘亦珂的牺牲,是我冀中抗日根据地的一大损失。否则,十四年后,在共和国的将星中,会有一枚是属于刘亦珂的。

第二十四章:雁翎队驰骋白洋淀,

游击健儿令敌胆寒。

白洋淀是冀中平原上的最有名的一处水泊大淀,早在大革命时期,共产党就建立了组织,也建立了零星的武装。孟庆山来到白洋淀后,党领导的各种武装更是如雨后的春笋,其中雁翎队就是在孟庆山、赵承金、陈鹏和安新县委书记侯卓夫关心下,在抗战初期成长壮大起来的、让鬼子闻风丧胆的抗日队伍。

雁翎队原是白洋淀渔民自己组织的打水鸟的松散队伍。他们在打鱼捕虾之余,十几个人划着几只或十几只小船,船上架着“大抬杆”,到淀里寻找大雁和其他的水鸟。发现鸟群后,几条或十几条“大抬杆”一齐开火。打下的大雁和其他水鸟,大家一起分。

“大抬杆”是一种打鸟的大型火枪,枪管有一仗多长,里面装火药和铁砂子,尾部有个装药捻的小孔,点着药捻就能把铁砂子打出去。淀里潮湿,为了防潮,渔民们常在小孔里插上一支白色的雁翎。鬼子占了白洋淀后,渔民们既不能打鱼,也不能打水鸟了。于是,在党的领导和组织下,他们打日本鬼子了。开始,他们的武器主要是打水鸟的“大抬杆”。所以,这支抗日队伍就被人们亲切称为雁翎队。

雁翎队在打鬼子的斗争中不断发展壮大,配合区中队、县大队、武工队和八路军正规部队打了不少胜仗,立下了赫赫战功。据说,日本前首相田中角荣先生在侵华战争中就在白洋淀服役,曾吃过雁翎队“大抬杆”的苦头。1972年,中日建交,田中先生访华,曾专门到河北安新县参观,要求见识见识“大抬杆”。这倒真成了中日关系史上的一个笑谈。

日寇占领安新县城后,时不时地到白洋淀里去烧杀抢掠。日本鬼子的暴行激起了雁翎队员们的怒火,他们千方百计寻找战机打击敌人。

1939年夏天的一个下午,雁翎队正在苇塘开会,研究下一步部队的行动计划。侦察员回来报告:内线送来情报,说明天上午有10多个鬼子和100多伪军,从安新县城分乘两艘汽艇,去给赵北口据点的敌人运送物资。

队长郑少臣与几个队领导一商量,决定在半路上设伏消灭敌人。他们制定了周密的计划,做了精心的安排。

第二天上午,雁翎队员们化装成渔民,划着小船,驾着鹰排,三三俩俩地钻进了荷花淀周围的芦苇荡里。荷花淀地处白洋淀中心地带,敌人从安新县到赵北口据点必须经过此处。雁翎队员们按照队长的部署,有的隐蔽在芦苇丛中。有的口含苇管,头顶大荷叶,藏在盛开的荷花底下。

上午10点,远处传来汽艇的马达声。大家立刻振奋起来,做好了战斗准备。敌人的汽艇越来越近了。只见敌人三五成群,坐在甲板上,有的喝酒,有的闲聊。他们根本没有想到雁翎队就在眼皮底下设下了埋伏。

当敌人距离只有一二十米的时候,郑队长大喊一声:“打!”。机枪、步枪、手枪、“大抬杆”、手榴弹一起射向敌人。面对疾风骤雨般的子弹、铁砂子、手榴弹,敌人一下子就懵了。还没来得及还击,就死的死,伤的伤。第一艘汽艇很快就被打沉了,第二艘汽艇也被打着了火,想调转艇头逃跑,没想到螺旋桨已被雁翎队员用鱼网缠住,想跑也跑不了。敌人拿枪负隅顽抗,但经不住雁翎队的更加密集的火力打击,只有挨打的份,没有还手的劲。有会水的敌人跳下汽艇想跑,早被队员们用手枪“点”了名。几个伪军倒是很聪明,知道抵抗也没用,乖乖地举起了手投降。

伏击战很快就结束了。队长命令队员们赶快打扫战场,迅速撤离。

这一仗打得干净、利落、漂亮。共打死打伤日伪军40余人,俘虏几十名伪军,缴获各种枪支30余支,子弹数万发,军用物资几千公斤。

这一仗还狠狠地打击了敌人的嚣张气焰,鼓舞了白洋淀人民的抗日斗志。“雁翎队是神兵,来无影去无踪,千顷苇塘摆战场,抬杆专打鬼子兵。”白洋淀里从此就流传开了这样一首民谣。

徐光耀先生的中篇小说《小兵张嘎》里的张嘎原型之一,就有雁翎队少年英雄侦查员赵波的影子。上世纪六十年代,小说改编成同名电影,引起了巨大轰动,影响了几代中国人,至今还是有抗日情结的人们最爱看的电影之一。

冀中军区还通令嘉奖了雁翎队,颁发了锦旗。老百姓听说雁翎队打了大胜仗,纷纷犒劳自己的子弟兵,送自己的孩子参加雁翎队。从此,雁翎队更加声名大振,队伍不断发展壮大。在发展中,雁翎队还为八路军正规部队输送了不少优秀队员。

此后,雁翎队越战越勇,越战越强;仗越打越精,越打越大。在伟大的抗日战争中,留下了光辉灿烂的篇章。 (未完待续)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信