冯友:辽沈战役的伟大胜利

从1948年9月12日开始,中国人民解放军东北野战军(简称东野)发起对东北国民党军(国军)的战略大反攻,通称辽沈战役,同年11月2日结束,共历时52天。是中国人民解放战争战略决战的开端。

辽沈战役,中国国民党称之为辽西会战,又作“辽沈会战”。

辽沈战役是解放战争时期中国人民解放军在辽宁西部和沈阳、长春地区对国民党军进行的一次战略性进攻战役。是解放战争战略决战的第一个战役。

战役结束后,中国人民解放军首次在兵力数量方面超越国民党军。

一.战略决策:

1.决战东北:

解放战争进入第三年后(1946.6——1948年6月),战略决战的时机已经成熟。

东北战场是全国五大战场人民解放军正规军数量超过国民党正规军数量,并掌握了战争主动权的第一个战场。

1948年2月7日,中共中央毛泽东主席、中央军委高瞻远瞩果断决策首先在东北同国民党军进行战略决战, 电示东北军区司令员林彪、政治委员罗荣桓,准备在冬季攻势结束后,以主力南下锦州,把国军东北剿匪总司令卫立煌集团封闭在东北加以各个歼灭,打一场前所未有的大仗。

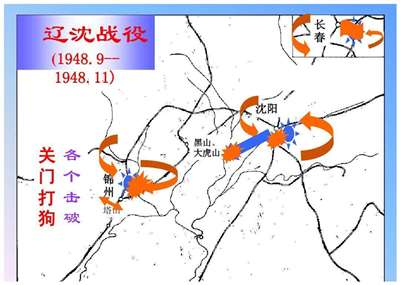

2.关门打狗:

1948年8月,中国人民解放军东北野战军已控制了东北97%的土地和86%的人口。国民党军队有4个兵团14个军44个师(旅),加上地方保安团队共约55万人,但被分割、压缩在沈阳、长春、锦州三个互不相连的地区内。

由于部分北宁铁路(北京至沈阳)为人民解放军所控制,长春、沈阳通向山海关内的陆上交通被切断,补给全靠空运,物资供应匮乏。

毛主席和中央军委决策首战锦州,拿下锦州,关上东北的大门,将东北国军就地消灭,解放东北全境,与苏联老大哥连成整体,依托苏联解放全中国。

消灭东北国军,减轻关内各战场的压力,为解放全中国奠定基础。

中国共产党东北有百万大军,地方部队33万人、正规军70多万,精兵只有10万人,部队得到苏联红军武器装备,其他都是东北土改后入伍的新兵,缺乏训练和实战的锤炼,武器装备落后弹药严重不足。

林彪心中充满了疑虑:首先他担心部队的补给问题,尤其是汽油、粮食和弹药的短缺,因为从哈尔滨、吉林市大后方调动的补给只能满足单程的消耗;其次,他对长时间拉开的后勤线充满忧虑,担心后方的支援无法按时到位;此外,他还担心傅作义的部队通过关内支援东北,形成对东野的夹击态势。

东北国军主力是蒋介石嫡系王牌部队,完全美式装备,占据长春到锦州所有大城市,占据有利位置易守难攻。

攻打锦州,攻打大城市,对于东野是前所未有的考验,四平保卫战的惨败还历历在目。

攻打锦州东野面临三面作战,兵家大忌。如果锦州不能速战速决,锦州城里十几万精锐国军固守待援,东野将遭到葫芦岛关内东进兵团,沈阳西进兵团的内外夹击,后果不堪设想。

对攻打锦州,东野司令员林彪首先底气不足信心不足,不肯南下攻打锦州,为此毛主席曾先后有几十封电报商讨、鼓励林彪下定决心。

确定辽沈战役,首战锦州的决策已经过去了大半年,中央军委和毛主席已经失去了耐心。

最后毛主席不得不严厉批评和命令林彪必须按中央军委命令执行,首战锦州,“关门打狗”拿下锦州,关上东北的大门。

在政委罗荣桓、参谋长刘亚楼的坚持下,林彪不得不放弃了自己的意见,东北野战军按照毛主席和中共中央军委的战略部署,集中12个纵队和1个炮兵纵队,连同各独立师(新建的部队装备差战斗力弱)共53个师,70余万人,发起辽沈战役。

二.决战过程:

1.围困锦州:

1948年9月12日,东北野战军发起辽沈战役第一战,按照毛主席“关门打狗”的战略部署,动员东北各地军民把过去拆毁的铁路紧急修复,林彪紧急命令大军从哈尔滨、吉林坐闷罐车昼夜秘密穿插到锦州前线。

9月12日至10月1日,东野攻克绥中、兴城、义县, 国民党军被分割在锦州、锦西、山海关地区,扫清了锦州外围,东野的大部队越来越多,包围锦州的态势日益明显。

蒋介石集团,这些科班毕业的军事家才感觉大事不好,要被“关门打狗”了。

蒋介石和东北“剿总”总司令卫立煌对东北战局深感忧虑,故将主力收缩在沈阳、长春、锦州3个孤立地区,采取集中兵力,重点守备,相机打通北宁线的方针。

蒋介石于9月24日急召卫立煌到南京,令其由沈阳西援锦州。卫立煌害怕解放军打援,按兵不动。

10月2日,蒋介石无奈紧急飞抵沈阳, 调集华北、山东11个师组成侯镜如指挥的东进兵团。卫立煌还是不听蒋介石调遣,蒋介石直接下令调集沈阳主力6个军,其中包括王牌新1新6军,全部是美式装备机械化部队,总计11个步兵师、3个骑兵旅和部分重炮、装甲部队组成西进兵团,由第9兵团司令廖耀湘指挥,企图东西对进,救援锦州。

10月9日6时,东北野战军对锦州外围阵地开始攻击,激战5天,夺取外围阵地,主力直逼锦州城垣。

2.塔山阻击战:

东野精锐4纵4万人固守锦西塔山、虹螺岘一线。

林彪扳着脸对4纵司令员吴克华说:“拿不下锦州,军委要我脑袋,守不住塔山,我要你脑袋!”

为了加强塔山的领导,林彪、罗荣桓将作战处长苏静派到塔山,代表林彪在塔山督战,绝对不允许塔山有失。为确保塔山万无一失,派精锐1纵做总预备队。

塔山一旦失守,首战锦州将成为泡影,辽沈战役将功亏一篑。

10月10——15日,4纵付出伤亡3145人,单日伤亡最多时达到了1048人的代价,抗击逾三倍国军日夜轮番进攻,国军阵亡6222人,不能跨越塔山一步。

3.彰武新立屯阻击战:

10月8日,廖兵团出新民,攻彰武,企图切断东北野战军的供给线,以解锦州之围。

东北野战军遂以精锐第5第6和第10纵队10万人在彰武、新立屯一带设防,阻击牵制廖兵团,东野仍用主力兵团围攻锦州。

4.攻克锦州:

10月14日10时,东北野战军对锦州发起总攻,经过31个小时的激战,于15日17时全歼守敌近9万人,生俘国民党东北“剿总”副总司令范汉杰。

这是继解放军攻克济南之后,又一次攻克敌军10万人守备的城市,开创了人民解放军攻克敌人坚固设防城市速战速决的范例。

国民党军一些高级将领深为毛泽东这着妙棋所折服,黄埔一期范汉杰被俘后向四期林彪追问:“是谁决定先打锦州的?” “这一着棋非雄才大略之人是做不出来的,锦州好比一条扁担,一头挑着东北,一头挑着华北,现在是中间折断了。”

锦州的解放关上东北大门,国军在东北如困兽之斗。

5.“久困长围”:

10月15日,蒋介石在锦州城破之日再次飞抵沈阳,严令长春守军立即突围向沈阳撤退。

解放军攻克锦州,沈阳、长春国军顿成瓮中之鳖。

1948年3月,东北人民解放军收复吉林市永吉、攻克四平后,长春成为一座孤城。由国民党军东北“剿匪”副总司令兼第1兵团司令官郑洞国指挥新编第7军、第60军及地方保安部队共约10万人驻守,企图牵制东北人民解放军主力,使其不能南下作战。

5月下旬,东野为解除长春之敌对后方安全构成的威胁,以野战军第1前线指挥所(8月中旬改称第1兵团)司令员萧劲光、政治委员萧华指挥2个纵队和7个独立师,准备夺取长春。

6月中旬,面对防御工事"坚冠全国"(关东军司令部、伪满洲国新京所在地)的东北中心腹地长春及城内10万国民党守军,毛主席中央军委批准林彪对长春采取"久困长围"方针,实施军事围困、经济封锁、政治瓦解三管齐下。

长春国军、老百姓食不果腹,断粮数十天,围城部队继续“围而不打”,继续施以强大的军事压力和政治攻势。

10月17日,长春守军滇军第60军军长曾泽生,黄埔军校任第3期区队长,抗日名将,在坚守、突围皆无望的情况下,率部起义走向光明,献出长春东半城。

19日,新编第7军军长、黄埔军校第五期李鸿率部投诚。

21日,黄埔一期、抗日名将、东北"剿总"副总司令郑洞国被部下挟持放下武器。

蒋介石三虎纷纷背叛校长、10万国军投向光明,长春和平解放。

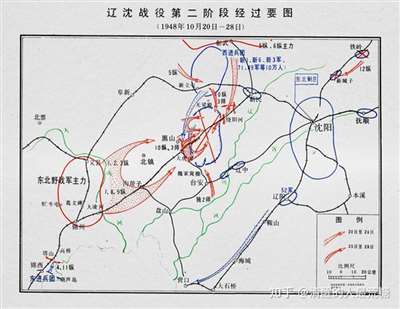

6.黑山阻击战:

锦州解放,东北国军向关内的退路已被切断。

东野攻克锦州伤亡2万多人,弹药损耗巨大,更关键的是战士十分疲惫,需要休整。

蒋介石错误判断东野在一个月以内“不经休整与补充则不能再战”。

蒋介石于15日再飞沈阳,督促东西兵团继续进攻锦州,夺取锦州,消灭东野主力,企图打通北宁线,东北国军撤回关内。

10月19日,中央军委、毛主席命令东北野战军在运动中必须全歼廖兵团。既不能让它退回沈阳,也不能进入关内。

东野攻锦部队遂兵分三路秘密东返,同时3个师向西佯动,沿途筹集粮草,摆出大军即将进入关内的势态,迷惑敌军。

国军西进兵团首当其冲的是黑山打虎山一带,东野阻击任务十分艰巨,对整个战局将会起着至关重要的作用。

21日,林彪亲自选定“粱大牙”梁兴初“虎头军”精锐10纵2万多人立即赶往锦州东、沈阳以西黑山、打虎山一线布防坚守,抗击沈阳国军精锐廖耀湘西进兵团,

东北野战军参谋长刘亚楼给梁兴初下达了“死”命令,务必要在黑山坚守3天,绝不能让国民党军队跨越黑山打虎山一步。

10月22日清晨,梁兴初10纵官兵队昼夜兼程赶到黑山、打虎山一带,他们首先看到激动人心的景象:当地党政军人民群众也是昼夜不停息提前把大军需要的粮草、蔬菜、睡觉的门板准备好。

2万多解放军不顾疲劳立即投入构筑工事,准备阻击5倍以上的强敌。

10月23、24日,廖耀湘部向黑山、打虎山发起猛攻,伤亡惨重,无法前进一步,廖耀湘下令大军撤回沈阳。

10月24日,东野总部急电5纵6纵,急行军100公里,穿越廖耀湘兵团防区,必须在26日凌晨,赶到黑山打虎山以东,把廖耀湘西进兵团退回沈阳的退路切断。

廖耀湘曾任蒋介石"五大王牌军"之一的新编第六军军长,黄埔军校第六期毕业后留学法国,抗日名将。

26、27日,廖耀湘兵团、新3军、新1军司令部首先被东野大部队端掉,军长龙天武、潘裕昆与部队失联,廖耀湘与十几万大军失联,西进兵团群龙无首,如无头苍蝇自相冲撞践踏死伤无数,被20万解放军分割包围暂获。

10月28日拂晓,东北野战军全歼廖耀湘5个军12个师12万余人,俘新编第6军第49军第71军军长。廖耀湘化装骑毛驴潜逃被民兵抓获。新1军3军军长潘裕昆、龙天武光杆司令逃回沈阳。

在被歼灭的敌人中,包括号称“五大主力”的两个军,新编第1军第6军,这两个军,都是由美国装备和训练的最精锐的部队。

解放军全歼东北战场上最强的一支国军 ,标志着辽沈战役取得了决定性胜利。

当时正在北平坐镇指挥的蒋介石得知这个消息后伤心至极。

世界最小的最高指挥机关,当时正在西柏坡农民小屋里的毛主席得知这个消息后,非常高兴,他当即提笔疾书,为新华社起草了一篇新闻电讯稿。

“蒋介石三至沈阳,救锦州,救长春,救廖兵团,并且决定了所谓'总退却’,自己住在北平,每天睁起眼睛向东北看着。他看着失锦州,他看着失长春,现在他又看着廖兵团覆灭。总之一条规则,蒋介石到什么地方,就是他的可耻事业的灭亡。”

7.攻克沈阳:

廖耀湘兵团的灭亡,东北国军主力只剩下孤守东北最大城市沈阳。

10月31日,20万解放大军完成了对沈阳的合围。

东北国军总司令卫立煌乘飞机逃离沈阳,替罪羊第8兵团司令官周福成成为国军在东北最后三天的最高指挥官。

11月1日拂晓,东北野战军对沈阳发动总攻。

2日,歼敌7个师、3个骑兵旅共13万人,俘周福成以下高级将领多人。

东野另一部于31日占领辽阳、鞍山、海城等地,随即转向营口。

11月2日,东野大军进入营口,敌52军1万余人由海上逃跑,余敌1.4万余人未及上船,即被歼灭,营口解放。

至此,辽沈战役胜利结束。

仅一天时间解放沈阳、营口。东北全境获得解放。

蒋介石的嫡系部队几乎被解放军打光了。蒋介石灰头土脸。

在国民党内部逼迫蒋介石下野的呼声不断。

美国政府对蒋介石也失去了信心,美援断绝。

蒋介石内外交困,因伤心过度,在北平吐血不止,回到南京后又两次吐血。

11月9日,锦西、葫芦岛地区国民党军东进兵团12个师经海上撤回关内。

三.辽沈战役胜利重大意义:

1.辽沈战役历时52天,全歼国民党军1个“剿匪”总司令部、4个兵团部、11个军部、36个师,连同各特种部队及地方保安部队共47.2万人,解放了东北全境。

2.辽沈战役,将大规模的运动战与大规模的城市攻坚战、阵地阻击战相结合,军事斗争与政治攻势密切配合,实现了毛主席中央军委提出的“关门打狗”,把在东北境内的国军予以各个歼灭的决策,取得了打大规模歼灭战成功的经验。

辽沈战役的伟大胜利证明毛主席运筹帷幄决胜千里的英明远见。

3.辽沈战役的胜利,使东北野战军得以成为入关作战的一支强大的战略机动力量,它使人民解放军从此获得了一个拥有大量工业和农业资源的战略后方,从而使解放战争后期的物资供给有了更加可靠的保障。

4.也使东北地区成为人民解放军夺取解放战争胜利的巩固和可靠的战略后方。

5.人民解放军从此在数量上也对国民党军队有了优势,使中国革命形势发展到一个新的转折点。

6.辽沈战役东北人民做出巨大贡献:人民解放军伤亡6.9万余人,大部分是东北人。支前民工达183万余人,牺牲多少民工没有统计数据。出动担架13.7万副、大车12.9万余辆,筹集和运送粮食1.1亿斤。

7.苏联是东北解放战争的可靠后方。先期到达东北的10万解放军先进武器几乎都是苏联提供的。

8.以金日成为首的北朝鲜倾国之力援助中国东北解放战争。金日成不听苏联顾问的劝阻,冒着国军飞机轰炸的危险,赶到安东(今丹东)南满解放军司令部,为4保临江、解放东北、打败蒋介石国民党出谋划策。

北朝鲜是东野北满与南满最重要最安全的交通线运输线和大后方。东北局先后从朝鲜运回了2000多车皮的原日军遗留在朝鲜的军火。先后为东北解放军提供了大批紧缺的药品、军装、电料和印刷用纸。

朝鲜族人民纷纷加入东北民主联军,总人数超过12万。在3年东北解放战争中,延吉地区牺牲的烈士2912人,其中朝鲜族官兵占90%。

毛主席后来在与金日成谈话时专门强调:“中朝是一家人”、“中华人民共和国五星红旗上染着朝鲜烈士的鲜血”。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信