尼克松访华,中美《联合公报》一度面临夭折,周恩来的一次拜访起到了关键作用

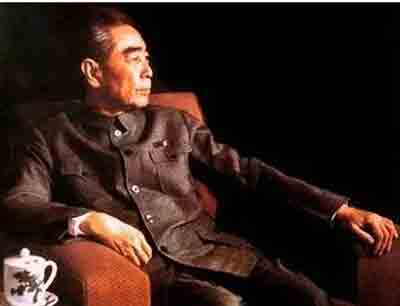

面对情况的变化,周恩来总是成竹在胸,知己知彼,显示出高超的外交艺术。

上个世纪七十年代上半期是我国外交突破性大发展的时期。以中国恢复在联合国席位,解冻中美关系和实现中日建交为标志,使中国很快实现了与世界上绝大多数国家建交的目标。这个目标的实现,才使得我国能在改革开放之后,迅速扩大与世界各国各方面的交往。邓小平指出:“我们能在今天的国际环境中着手进行四个现代化建设,不能不铭记毛泽东同志的功绩。”

当年这种形势的出现,与当时的国际形势的变动有关,但更重要的原因是毛泽东、周恩来等党和国家领导人高瞻远瞩、因势利导,对我国的国际战略和外交政策进行了重大调整。当时的国务院值班室主任吴庆彤在回忆录中写道:“中美会谈的每一步,周总理都要向毛泽东请示报告,并得到毛主席的批准。中美会谈的方针等重大问题都经过中央政治局讨论通过。”

早在新中国成立初期,毛泽东就希望和西方经贸往来。但以美国为首的西方阵营对新中国实行封锁和禁运,进而对中国实行遏制政策。1954年的日内瓦会议,周恩来也曾想与美方进行接触表达善意,但美国方面严格禁止他们的人与中国代表团有任何接触。尽管后来建立了中美大使级会谈,但中美关系一直没有得到明显的改善,直到上世纪60年代下半期,情况才开始起了变化。

1967年10月,美国总统尼克松在《外交季刊》上写道:“就长期观点而言,我们根本不能让中国永久排除在国际大家庭之外……在这个小小的地球上,不可能听任十亿人口愤怒地在孤立状态生活。”这篇文章在国内“大参考”上全文翻译了。毛泽东看到这篇文章,非常注意,就要周恩来也来看这篇文章。后来,周恩来就对一个美国记者讲了这个事。毛泽东通过这篇文章,观察到如果尼克松上台,美国有可能会改变对华政策。

果然,1969年1月尼克松就任总统后,就通过多种方式与中国进行接触,试探改善对华关系。中国方面注意到了这些变化,也在寻求改善关系的可能性。

1970年10月1日和12月18日,毛泽东两次接见美国友人斯诺。毛泽东告诉斯诺,如果尼克松来访“我相信不会同尼克松吵架。但是,当然要向他提出批评,我们也将做自我批评,比如:我们的生产水平比美国低。毛泽东还向斯诺透露一个信息说:尼克松的使者可能近期到来。”

1971年3月,在日本名古屋举行的第31届世界乒乓球锦标赛期间,美国乒乓球代表团表达了访问中国的愿望。外交部认为时机不成熟,不同意接待。周恩来亦同意外交部的意见。毛泽东开始也同意周恩来的意见,但在夜里突然改变了主意,决定邀请他们来访。这就是至今还被引为外交史上的经典之作的“乒乓外交”。周恩来4月8日在国家体委关于接待美国乒乓球代表团的请示件上批注:“(邀请美国队访华的)电话传过去后,名古屋盛传这一震动世界的消息,超过了三十一届国际比赛的消息。”

1971年4月14日下午,周恩来亲自接见了美国乒乓球代表团全体成员和随行记者。这是周恩来继1957年接见美国青年代表团后的第二次接见美国访华团体。与那次最大的不同是,由于中国国际地位的显著提高,周恩来在会见美国乒乓球代表团时的精彩谈话,引起了世界人民、特别是美国人民的关注。回答美国乒乓球运动员科恩关于嬉皮士的谈话,更是使世人耳目一新。第二天,几乎所有的世界大报与通讯社都报道了周恩来的谈话。4月16日,科恩的母亲从美国托人通过香港,将一束深红色的玫瑰花送给周恩来,感谢周恩来对他儿子讲了一番语重心长的话。美国《华盛顿邮报》载文称:“乒乓外交”不但使“中国改变了它在美国公众中的形象,从暴风骤雨到阳光明媚”,而且也得到了美国政府的积极回应。

◆1972年,毛泽东与尼克松在中南海举行会谈,左一为周恩来,右一为基辛格。

为了接待美国基辛格和随后的尼克松来访,经毛泽东同意,周恩来于1971年6月末,亲自部署成立了对美工作领导班子,并与外交部、民航总局领导议定,派一组由领航人员和接待人员组成的小组,前往巴基斯坦的拉瓦尔品第,接基辛格来华。

基辛格于7月9日12时抵京,11日12时离京,在北京共停留48小时,先后同周恩来会谈了17个多小时。他回到巴基斯坦的第一件事,是向华盛顿发出密码电报“我找到了”,意即北京之行取得成功。

从开始准备基辛格访华一直到接待尼克松访华,中国方面做了大量的周到细致的准备工作。周恩来几乎对每个细节的要求都非常严格。既要坚持原则,又要取得实质性的效果。周恩来为此付出了大量的心血。

周恩来实际上是接待组的大组长。下面有航空的、地面的、谈判的、报道的、警卫的、公报的等好几个小组。每个小组的工作,周恩来都亲自部署,亲自落实。

美国总统出访外国时在外国境内,从来都是乘坐自己的专机。但这次访问中国,却被要求在中国境内的活动乘坐中国提供的专机。因此,航空小组与美国的谈判格外辛苦。周恩来对大家说:美国总统历史上从不坐外国飞机,这次到我们国家来访问,在我们的国土就应该尊重我们的安排,我们很有民族自尊心、自豪感和自信心,我们完全有条件,有力量保证总统的安全。

航空小组没有辜负周恩来的期望,一切都按计划进行。我国的专机落地时甚至做到了分秒不差。尼克松说飞得好,服务也好。听到这两句话,周恩来很高兴,说这个机组是我们自己培养的,我非常信任他们。基辛格还说,在中国坐周恩来的专机是最安全的。

在周恩来的事必躬亲下,每项接待活动都在按部就班进行。但是正如俗语所言:计划赶不上变化。面对情况的变化,周恩来总是成竹在胸,知己知彼,显示出高超的外交艺术。

尼克松访华前,最担心的是毛泽东是否会接见他,一直想落实这件事。但在双方商定的日程表中,并没有列出这一项。然而,就在尼克松到达北京当天下午,毛泽东突然要见尼克松——此时后者正准备洗澡。周恩来马上赶到宾馆通知基辛格。基辛格本来还想“啰嗦”几句,但“周恩来一反常态,竟露出不耐烦之色,说:‘毛主席既然邀请他,就是想马上见到他。’”(见基辛格:《论中国》)显然,周恩来非常清楚尼克松想见毛泽东的迫切心情,也非常清楚这次会见将会产生多么大的世界性影响,因而没有顾及到那些惯常的外交礼仪。这次会见结束时,尼克松对毛泽东说:“我们在一起可以改变世界。”这句话至今仍然影响着我们今天的世界格局。

另一个大的变化情况是,中美《联合公报》一度面临夭折。

从1971年基辛格第一次公开访华到尼克松来访的四个月里,中美双方就《联合公报》的问题,中方以外交部副部长乔冠华为首的班子和美国以基辛格为首的班子,一直进行艰苦的谈判。其间有几次都快谈不下去。不过,等到尼克松访华的时候,公报的框架终于形成。尼克松访华期间,周恩来和尼克松谈了两次,达成了总的原则。接下来是乔冠华和基辛格把所谈的公报内容形成文本。毛泽东批准了这个文本。双方同意待尼克松结束访华前对外公布。

然而,当尼克松一行于2月26日到达杭州后,美方代表团中以罗杰斯国务卿为代表的一些人,不同意这个公报中的若干内容。尼克松感到很无奈,他对中方说,我们实在是很抱歉,有些问题还要重新谈。周恩来电话请示毛泽东,毛泽东说:“你可以告诉尼克松,除了台湾部分我们不同意修改外,其他部分可以商量。”于是,当晚中美重开谈判。但是谈判进行得十分艰难,一度无法谈下去。乔冠华提出,我们不要发公报算了,就发表一个简单的消息,说美国总统应中国政府之邀到中国玩了一趟。但美方不同意,说他们回去无法交代。最后直到凌晨四点,双方才算达成了一致。

◆图为周恩来和尼克松、罗杰斯、基辛格在飞往杭州途中,乘坐的是周恩来的专机——伊尔18。美国总统的“空军一号”跟在后面,这在美国总统出访史上是罕见的。

但实际上,罗杰斯作梗的原因,主要的并不是公报内容本身,而是在于他感到他这位负责美国外交事务的国务卿,在这次访华中没有受到应有的重视和尊重,不但磋商公报没有他参加,甚至连毛泽东的接见都没有他的份。因此,对于那份在杭州修改后的公报,罗杰斯等人仍然表示不满意,并准备到上海再“闹”一番。在2月27日去上海的飞机上,周恩来获悉了这个情况。显然,周恩来很快就明白了问题的症结,于是决定到上海后立即亲自上门拜访罗杰斯,解决这个意外的“最后一公里”的问题。

抵达上海后不到一个小时,周恩来就来到罗杰斯下榻的房间。当时他们根本没有想到中国的总理会来拜访,房间里的人正在激烈地争论什么。当周恩来出现在他们面前,他们全都楞住了,争吵声也平息下来。周恩来不露声色,客气地对罗杰斯说,罗杰斯先生,我来看看你。很抱歉,我一直没来拜访你,我太忙了,所以没有顾得上。罗杰斯也客气地回应。于是宾主就坐下来交谈。周恩来根本不提公报的事情,只是赞扬罗杰斯作为国务卿,做了大量的工作,对中美关系的打开有很大的功劳。周恩来还指出,最初双方关系的改善是从文化交流开始的,民间交流乒乓球队访问什么的,起到了很大的作用。接着,周恩来强调说,文化交流是多么的重要,人民之间的交流是多么的重要,你们国务院是很重要的一块。罗杰斯听了很高兴,说这是他应该做的。然后周恩来就说,我们应该谢谢你,中美之间打开这个大门,首先你这边同意了,才能够进行交流……我们能够走到今天这一步是不容易的,希望你继续为中美关系的发展努力。这次谈话周恩来自始至终没有提公报的事情。但谈话后罗杰斯的情绪很好,再没有对公报提出什么“意见”。周恩来最后说:“待会儿我们四点钟见。” 四点钟就是中美双方商定发布关于《联合公报》消息的时间。

章含之作为周恩来的翻译参加了对罗杰斯的这次拜访。她认为,中美《联合公报》能够如期发表,周恩来的这次拜访起到了关键的作用。

尼克松后来回忆道:“……外交上的突破,这体现于1972年的上海公报。首功应该归于一个人,就是周恩来。”

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信