“清官论”是比小农思想还可怕的精神枷锁

个体的困境或许偶然可以通过运气或遇到清官而缓解,但整个阶级的困境,绝不会因为个别人清廉而消失。整个系统的运行逻辑会同化清官、架空清官,甚至清除清官。点上的改善最终总是被面的腐朽所吞没。因此,“清官论”比小农思想更可怕。

在与群众长期的接触与观察中,我逐渐意识到一个极为深刻的问题:在今天的社会现实里,群众的思想禁锢不止于小农思想,更深更牢的,是根植于历史、延续至今的“清官论”。

这种观念,比小农思想更顽固,更危险,甚至成为阻碍群众觉悟的最沉重的精神枷锁。

小农思想的特点,是局限在一己一家的生计上,只盯着眼前的一亩三分地,不愿意跳出个人和家庭的狭隘利益去思考阶级整体的命运。它使群众难以组织、难以形成广泛的联合。

但至少,小农思想的本质是“分散”。它让人彼此隔绝,却并没有主动放弃改变的可能。一旦群众在共同的困境中觉醒,经历互助与斗争,他们就可能逐步冲破小农思想的藩篱。

然而,“清官论”的毒害更深。它不仅让群众分散,更让群众依赖。清官论的逻辑是:只要有一个清官、一个好官出现,就能替我们解决问题,带我们走向富裕。

这样的思想,把群众从历史的主体降格为等待救赎的被动者。小农思想尚且还承认“我必须自己谋生”,而清官论却让人产生幻觉:我们不必行动,只需等待那个“公正无私”的人出面。

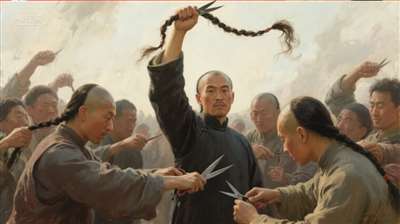

几千年的封建王朝,反复通过“青天大老爷”的神话来塑造这种心理。包公、狄仁杰、海瑞,一个个清官被歌颂成替黎民伸张正义的象征。

实际上,正是这种叙事让群众习惯于依赖,麻痹于等待,而忘记了压迫的根源并非个别贪官,而是整个系统的运行逻辑。

于是,群众把阶级性的剥削简化成个别好坏官员的差别,把历史的进步寄托在统治阶级内部的道德修正上,而不是自身的觉醒与联合。

更可怕的是,这种思维在今天仍然无处不在。群众遇到困境,常常会说:“要是上面有个清官看到,就能解决了。”媒体也不断强化这种叙事,把社会矛盾包装成“个别干部腐败”,然后通过“清官惩治”的故事来安抚舆论。

甚至在日常生活中,许多人遇到问题时想的不是联合争取,而是能否找个“好心领导”来帮忙。所有这些,都是“清官论”在现实中的现代变种。

然而,现实一次次证明:清官最多能改变一个点,却无法改变一个面。

个体的困境或许偶然可以通过运气或遇到清官而缓解,但整个阶级的困境,绝不会因为个别人清廉而消失。整个系统的运行逻辑会同化清官、架空清官,甚至清除清官。点上的改善最终总是被面的腐朽所吞没。

因此,“清官论”比小农思想更可怕。小农思想让群众停留在局部利益,清官论则让群众彻底放弃主体性,把希望寄托给他人。前者是狭隘,后者是麻痹。前者还能被现实的共同困境逐渐冲破,后者却会在关键时刻消磨群众的斗志,使他们在等待与幻想中一再错失改变的机会。

要真正走向觉醒,必须打破“清官论”。群众要意识到,没有清官能够拯救他们,只有群众自己才能拯救群众。

历史的每一次真正变革,都是群众逐渐认识到“靠清官不行”的结果。当群众把视线从个别清官转向阶级整体,把等待转向联合,把幻想转向行动,改变才有可能发生。

“清官论”是一副精神枷锁,比小农思想更沉重、更深刻。打破它,也许艰难,但这是群众觉醒和真正改变的必由之路。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信