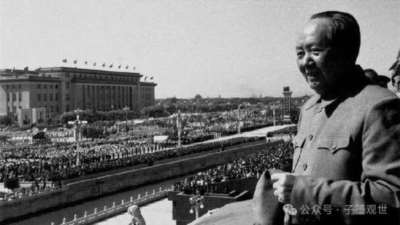

谁是“人民”?——毛泽东思想中“人民”概念的阶级本质与历史辩证法

坚持用阶级分析的方法,去解剖一切社会现象,去追问:“这个‘全民’究竟包括了谁?它排除了谁?最终它真正代表了哪个阶级的利益?”,就成为我们在复杂的意识形态斗争中,保持清醒头脑、坚定无产阶级立场的根本前提

引论:在“人民”的旗帜与本质之间

“人民”,无疑是现代政治话语的中心,一个极具号召力,却也最容易被混淆和滥用的概念。几乎所有现代国家的合法性,都声称其权力源于这片神圣的旗帜。但在这面旗帜之下,“人民”的具体内涵、所指涉的群体范围以及其在历史进程中的作用,却依不同的阶级立场和意识形态,存在着根本性的、甚至是你死我活的差异。

资产阶级及其知识上的代言人,倾向于将“人民”描绘为一个超脱于阶级之上、同质化的抽象“公民”总体。这种叙事,意在用一套光鲜的法律外衣,巧妙地掩盖社会内部尖锐的阶级对立,将自身的统治意志,伪装成无可置疑的“全民意志”。这是一种试图“终结历史”的静止哲学。

与此形成鲜明对照的,是以毛泽东同志为代表的马克思列宁主义者。毛泽东思想,以其彻底的阶级分析方法和永不休止的革命精神,赋予了“人民”这一概念以鲜明、具体、动态,并且充满斗争性的阶级生命。在他那里,“人民”绝非一个一成不变的、囊括所有国民的法律或地理容器,而是一个历史的、政治的、以阶级联盟为骨架的、并随着社会主要矛盾起落而不断演进的范畴。

我们当前的任务,就是要系统地、深入地解剖毛泽东思想中“人民”概念的丰富内涵与辩证逻辑。我们将先从核心的阶级范畴切入,廓清它与资产阶级抽象“公民”概念之间的根本鸿沟;进而深入剖析其内容的历史动态性,探讨“人民”的边界如何被不同历史阶段的主要矛盾所界定、所重塑;随后,我们将探讨“人民”作为历史真正主体的地位,以及其在“人民民主专政”这一国体中的政治落脚点;最后,我们必须将其放置在国际共运的背景下,辨析它与修正主义“全民国家”谬论的原则区别,这并非空泛的理论之争,而是关乎政权颜色转换的生死存亡之辩。

最终,本文希望阐明:理解毛泽东思想中的“人民”,不仅是掌握中国革命道路与社会主义建设逻辑的一把钥匙,更是我们在这个阶级斗争依然复杂的世界中,辨别真正敌友、坚持正确方向的根本前提。这是一种带着反思与警惕的、对历史唯物主义原则的重申。

第一章:“人民”的阶级性:超越资产阶级抽象“公民”的根本分野

1.1 摒弃“全民”神话:阶级分析的方法论基石

要把握毛泽东思想对“人民”的理解,其第一个、也是最坚硬的基石,便是阶级分析法。资产阶级法学和政治学将“人民”抽象为国家疆域内所有“公民”的总和,并宣称他们在形式上享有法律平等。毛泽东同志从革命的起点,就彻底抛弃了这种虚假的、超阶级的“全民”神话。他深刻洞察到,在一个阶级划分依然存在的社会中,“人民”二字,不可能涵盖“所有的人”。

正如他在《中国社会各阶级的分析》开篇,直截了当地提出了那个石破天惊的问题:“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。”这句话,不是简单的程序性陈述,它以一种振聋发聩的强度,直接点明了区分敌我友,是所有革命斗争——以及一切政治行动——的根本前提。而进行这种区分的唯一科学尺规,就是阶级分析。我们必须首先弄清社会中的阶级构成,他们在生产关系中的位置,各自的经济利益,以及这些根本利益决定了他们对革命的态度究竟如何。

由此可见,毛泽东思想中的“人民”,是一个纯粹的政治阶级范畴。它指的并非生物学意义上的人口集合,也非法律证书上的公民身份总和,而是在特定历史条件下,由赞成、拥护并投身于革命事业的各个阶级、阶层所组成的、具有共同政治目标的联盟。这个联盟,必然以一个不可调和的对立面为存在前提——即“人民的敌人”。

1.2 “人民”由矛盾而生:与“敌人”的对立统一

“人民”这一概念,必须在其对立面——“敌人”——的衬托下,才能散发出其全部的政治能量和实践价值。这正是唯物辩证法关于矛盾是事物发展根本动力这一核心观点的体现。在阶级社会中,最主要、最尖锐的矛盾,始终是统治阶级与被统治阶级、剥削阶级与被剥削阶级之间的矛盾。

“人民”,正是所有站在矛盾的革命的、进步的、渴望推动历史车轮向前的那一边的社会力量的总称。而“敌人”,则是那些站在矛盾的反动的、腐朽的、试图阻碍历史进程的那一边的社会力量的总称。两者构成了一对根本性的对立统一关系。没有对“敌人”的彻底界定,就不可能精准地划出“人民”的范围;反之亦然。

因此,判断一个社会群体是否属于“人民”范畴,其根本的、不容含糊的依据,不在于其数量的多少,也不在于其口头上的漂亮表态,而在于其在当前社会主要矛盾中所占据的位置,以及其在解决这一主要矛盾的斗争中所采取的实际行动和扮演的真实角色。立场决定归属。

1.3 一个阶级联盟,而非同质化的整体

毛泽东思想中的“人民”,不仅有着清晰的边界,而且其内部构成也绝非一团散沙式的同质化。它清晰地呈现为一个阶级联盟:一个以工人阶级(通过其先锋队共产党)为领导核心、以工农联盟为坚实基础,并团结了小资产阶级,甚至在特定历史关头可以包括民族资产阶级在内的广泛统一战线。

这个联盟的内部,充满着各种非对抗性的矛盾(例如,工人阶级与农民阶级之间、脑力劳动者与体力劳动者之间的矛盾等)。解决这些内部矛盾,不能采取专政的手段,而必须在人民内部,通过民主的、说服教育的、批评与自我批评的方式来加以化解和引导。

承认“人民”内部结构的复杂性和矛盾性,是制定正确统一战线策略、巩固革命阵营的关键,也是避免“左”倾关门主义错误的哲学基础。这与资产阶级那种将“人民”描绘为一个没有内部差异、利益绝对一致的、铁板一块的抽象概念,形成了根本的对比。前者是活生生的政治实践,后者是僵死的意识形态工具。

第二章:“人民”的历史性:随主要矛盾演变的动态范畴

2.1 “在不同的国家和不同的历史时期,有着不同的内容”

毛泽东思想理解“人民”概念的第二个根本特征,是其历史性与动态性。这个概念不是静态的雕塑,而是历史进程中不断流动的河流。毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中,对此做出了最经典、最富有洞察力的论断:“人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期,有着不同的内容。”

他以中国革命的进程为例,为我们提供了一个生动的辩证法实践:

在抗日战争时期,中华民族与日本帝国主义的矛盾是压倒一切的主要矛盾。此时,“人民”就空前地扩展,包括了一切愿意抗日的阶级、阶层(工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级,甚至是一部分带有民族良知的地方实力派),而敌人则聚焦为日本帝国主义及其汉奸附庸。

进入解放战争时期,主要矛盾立刻转化为中国人民与美帝国主义支持的国民党反动派(代表大地主、大资产阶级利益)的矛盾。此时,“人民”阵营收缩并纯化,主要包括工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级。请注意,曾经在抗战中属于统一战线一部分的官僚资产阶级,此刻已毫不留情地转化为人民的敌人。

及至社会主义建设时期,国内的主要矛盾又被确立为无产阶级同资产阶级、社会主义道路同资本主义道路的矛盾。此时,“人民”的概念再次发生根本性调整,它包括一切赞成、拥护和投身于社会主义建设事业的阶级与阶层。而那些尚未彻底改造好的、妄图复辟资本主义的资产阶级残余分子,以及混入党内、试图推行资本主义路线的当权派,则成为了新的、更具隐蔽性和危险性的敌人。

这一系列历史的轨迹雄辩地证明了“人民”范畴绝非一个凝固的定义,而是一个必须根据不同历史阶段的具体情境进行具体分析的、充满了辩证运动的活的范畴。

2.2 主要矛盾的决定性作用:划分敌我的根本依据

这种历史动态性的背后,起着决定性作用的,正是毛泽东同志在《矛盾论》中所深刻阐述的主要矛盾学说。在一个复杂事物的运动中,无数矛盾共存,但其中必然有一种矛盾是主要的、支配性的,它的存在和发展,规定或影响着其他所有矛盾的存在和发展。

革命斗争的全部智慧,就在于能否准确地识别并抓住特定历史阶段的主要矛盾。一旦主要矛盾被抓住,那么谁是我们必须集中力量打击的首要敌人,谁是可以争取的中间力量,谁是我们必须依靠的根本力量,便会像拨开云雾般清晰。“人民”的范围,正是由这个主要矛盾所规定的,由所有反对主要敌人的社会力量所构成的集合。

随着历史进程推进,旧的主要矛盾解决了,新的、更深层的矛盾必然会浮现,敌我友的阵线也必然会随之发生变化和重组。因此,对“人民”概念的理解,必须始终与对社会基本矛盾运动的科学分析紧密地、不可分割地结合在一起,才能避免盲目的“左”倾或机会主义的右倾错误。

2.3 在斗争中被塑造,而非静态预设

“人民”范畴的历史性,更体现在它不是一个预先存在的、等待被“发现”的静态实体,而是在阶级斗争的火热实践中,被能动地、不断地塑造和再塑造的。

一个阶级或社会群体,是否最终能够成为“人民”的一员,不仅取决于其客观的经济地位,更取决于其在实际的政治斗争中所采取的坚决立场和行动。以民族资产阶级为例,由于其阶级的两面性,它既有可能在反帝反封建的革命阶段,成为人民的同盟者;也有可能在阶级斗争激化时,因其固有的软弱性而动摇、背叛,甚至投向敌人的怀抱,从而将自己从“人民”的行列中开除出去。

同样,“人民”内部的团结程度、政治觉悟和组织力量,也不是与生俱来的,而是在与敌人的反复较量中,在经受胜利与挫折的严峻考验中,才得以不断地锤炼、巩固和提高。因此,理解“人民”,必须将其视为一个过程性的、斗争性的、生成的概念,才能把握其全部的革命内涵。

第三章:“人民”作为历史的主体:对英雄史观的根本颠覆

3.1 “人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”

毛泽东思想理解“人民”概念的第三个根本特征,是将其确立为历史的真正的创造者和推动者。这与一切剥削阶级所推崇的英雄史观(将历史归功于少数帝王将相、英雄豪杰的个人意志)形成了最根本、最尖锐的对立。

毛泽东同志的名言——“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”——远不止一句充满激情的政治宣示,它更是对历史唯物主义基本原理最精炼、最深刻的概括。它昭示了一个事实:社会的物质财富和精神财富,是由占人口绝大多数的劳动人民亲手创造的;社会制度的变革,归根结底是由生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动所推动的,而体现和解决这些矛盾的主体力量,正是代表着先进生产力发展方向的革命阶级,即人民群众。

因此,革命的事业,绝非少数精英的“恩赐”或设计,而必须是人民群众自身的自觉的、大规模的、有组织的行动。

3.2 群众路线:“从群众中来,到群众中去”的认识论与方法论

如何将人民群众这种潜在的、自发的创造力,转化为现实的、自觉的改造世界的物质力量?毛泽东同志创造性地提出并系统阐述了党的群众路线。

群众路线,不仅仅是中国共产党的根本工作方法,它更是马克思主义认识论(实践论)和方法论(辩证法)在革命实践中的哲学体现:

“从群众中来”:党的一切正确的理论、路线、方针、政策,都必须首先来源于人民群众分散的、不系统的,但却是生动鲜活的实践经验和原初智慧。领导者必须放下“架子”,深入基层,躬身进行调查研究,真正地拜人民为师。

“到群众中去”:将这些从群众中集中起来、又经过马克思主义理论提升和系统化的观点,再拿回到群众中去,进行耐心细致的宣传、解释,使其真正转化为群众自身的政治觉悟和自觉的实践行动,并在新的实践中接受检验、修正和发展。

在这个螺旋上升、循环往复的过程中,党与人民之间,形成了一种水乳交融、血肉相连的有机联系。人民,不再是被动的被领导对象,而是智慧和力量的无穷源泉;党,则成为了引导和组织人民群众实现自身解放的坚强核心。这与资产阶级政党那种视民众为“票仓”、在选举结束便弃之如敝履的虚伪姿态,形成了本质上的分野。

3.3 从“自在”到“自为”:阶级意识的唤醒与先锋队的组织作用

当然,承认人民是历史的主体,绝不意味着否定革命理论的指导作用和无产阶级先锋队的领导作用。恰恰相反,人民群众要从一个分散的、缺乏明确阶级意识的“自在的阶级”,转变为一个有组织、有觉悟、能够采取统一行动的“自为的阶级”,就必须要有科学理论的武装和先锋队的组织领导。

马克思列宁主义、毛泽东思想,正是这样的科学理论。中国共产党,正是这样的先锋队。党的任务,就是将马克思主义的普遍真理,与本国革命的具体实践相结合,制定出正确的路线和策略;并通过深入细致的宣传、教育和组织工作,将党的路线,转化为千百万人民群众的自觉行动,将他们组织到浩浩荡荡的革命洪流中来。只有在党的领导下,人民群众的伟大力量,才能够得到最充分的发挥,并最终夺取革命的胜利,建立起属于人民的政权。

第四章:“人民”的政治体现:人民民主专政的国家学说

4.1 国家的阶级本质:人民的专政工具

毛泽东思想理解“人民”概念的第四个根本特征,是将其与国家的阶级性质紧密地、不可分割地联系起来。在夺取政权之后,这个由革命阶级所组成的“人民”,就必须建立起属于自己的国家政权,这是巩固胜利果实、镇压阶级敌人反抗、领导社会主义建设事业的唯一保障。这个新型的国家政权,就是人民民主专政(在社会主义阶段,其实质就是无产阶级专政)。

“人民民主专政”这个概念本身,就以一种公开的、毫不含糊的方式,宣告了国家的阶级属性。它绝非一个属于“所有人”的、超阶级的国家机器,而是一个由“人民”所掌握的、并用来对付“敌人”的专政工具。这是对国家理论阶级本质的坚定坚持。

4.2 对人民民主,对敌人专政:国体的辩证统一

人民民主专政的内涵,是民主与专政这两个对立面向的辩证统一,它精妙而严格:

民主,是针对人民内部的。在人民(以工农联盟为基础,团结一切拥护社会主义的爱国者)范围内部,实行最广泛的、远超任何资产阶级形式民主的民主制度。人民被赋予了管理国家、管理军队、管理各种企业、管理文化教育的权利,这是人民当家作主的具体体现。

专政,是针对人民的敌人的。对于旧的反动派、官僚资产阶级,以及一切反抗和破坏社会主义事业的反革命分子,必须实行坚决的专政,剥夺他们的政治权利,并依法镇压他们的反抗活动。

我们必须认识到:只有对敌人实行有效的专政,才能真正保障人民内部的民主权利不被颠覆;只有充分发扬人民内部的民主,才能有效地动员和组织人民的磅礴力量,去对敌人实行有力的专政。民主与专政,是相互依存、缺一不可的统一体。

4.3 正确处理两类不同性质的矛盾:巩固专政与团结人民

在人民民主专政的实践中,如何准确地区分和处理敌我矛盾与人民内部矛盾这两类性质截然不同的矛盾,就成为一个考验执政党智慧的至关重要课题。

敌我矛盾,是根本利益对立的、对抗性的矛盾。解决这类矛盾,必须采用专政的、强制性的方法,以消灭敌人为目标。

人民内部矛盾,是在根本利益一致基础上的、非对抗性的矛盾。解决这类矛盾,只能采用民主的、说服教育的、细致的思想政治工作,以及批评与自我批评的方法,其公式是毛泽东同志提出的“团结—批评—团结”。

毛泽东同志关于正确处理两类不同性质矛盾的学说,极大地丰富和发展了马克思列宁主义关于无产阶级专政的理论。它要求执政的共产党,必须时刻保持清醒的头脑,既要坚定不移地打击一切敌人,又要以最大的诚意和努力团结一切可以团结的力量,善于运用民主的方法来化解人民内部的各种矛盾,从而不断巩固和扩大人民民主专政的社会基础。

第五章:真假“人民”之辨:警惕修正主义“全民国家”的陷阱

5.1 赫鲁晓夫的背叛:“全民党”与“全民国家”的修正主义实质

毛泽东思想中关于“人民”的阶级性和历史性论述,在与国际现代修正主义的论战中,凸显出其无法估量的现实意义。

以赫鲁晓夫为首的苏共修正主义集团,在苏共二十大之后,公然抛弃了马克思列宁主义关于阶级斗争和无产阶级专政的根本学说,炮制出所谓“全民党”和“全民国家”的理论。他们声称,在剥削阶级被消灭之后,苏联社会已臻于“完美”,不存在阶级对立,因此,苏共已经从无产阶级的先锋队,蜕变为“全体人民的党”;苏联国家,也从无产阶级专政的工具,转变为“全体人民的国家”。

5.2 阶级斗争并未终结:毛泽东对修正主义的深刻批判

毛泽东同志以其历史唯物主义的敏锐洞察力,一针见血地揭露了这种理论的欺骗性与反动性。他深刻地指出,在社会主义社会建成之后,资产阶级虽然在经济上被剥夺了,但他们的阶级思维和政治影响力并未消散,他们时刻妄图复辟。更值得警惕的是,由于资产阶级思想的侵蚀和官僚主义的滋生,在党内,还会不断产生新的资产阶级分子和走资本主义道路的当权派。因此,在整个社会主义历史阶段,阶级和阶级斗争将长期存在,无产阶级专政绝不能削弱,而必须在新的历史条件下不断巩固。

所谓的“全民党”和“全民国家”,不过是赫鲁晓夫集团为了掩盖其自身已经蜕变为一个新的官僚垄断资产阶级、并成功篡夺了党和国家领导权这一历史事实,而制造出来的意识形态迷雾。它在理论上,取消了党的阶级性和国家的专政职能;在实践上,则直接为资本主义在苏联的全面复辟,打开了潘多拉的魔盒。

5.3 坚持阶级分析:识别当代各种“全民”话语的虚伪性

苏联的解体和资本主义的复辟,为我们提供了最血淋淋的历史教训。它警示我们,在今天,我们必须对一切打着“全民”、“普世”、“超越阶级”旗号的政治话语,保持高度的警惕和质疑。

无论是西方资产阶级所鼓吹的“普世价值”、“全民民主”,还是某些修正主义者所兜售的“和谐社会”、“共同体”等看似美好的概念,其共同的、隐蔽的特征,都是试图抹杀阶级的界限,掩盖阶级的对立,将特定阶级(在资本主义世界通常是资产阶级)的根本利益,包装为“全民”的利益。

因此,坚持用阶级分析的方法,去解剖一切社会现象,去追问:“这个‘全民’究竟包括了谁?它排除了谁?最终它真正代表了哪个阶级的利益?”,就成为我们在复杂的意识形态斗争中,保持清醒头脑、坚定无产阶级立场的根本前提。这种追问,正是思考的痕迹,而非完美生成的模板。

结论:人民,是历史的创造者,也是革命的名义

纵观上述的系统性分析,毛泽东思想中的“人民”概念,是一个内涵极其丰富、逻辑极其严密的科学范畴。它绝非一个含混不清的、可以被任意解释的政治符号,而是具有鲜明的阶级性、历史性、主体性和政治性的有机整体。

阶级性是其本质:它始终是一个由特定革命阶级所组成的、与其敌人相对立的政治联盟。

历史性是其特征:它的具体范围,随着不同历史阶段主要矛盾的变化而动态演变,是流动的、可重塑的。

主体性是其地位:它是创造世界历史的唯一动力,是革命力量和智慧的无穷源泉。

政治性是其体现:它通过人民民主专政这一国家形式,来实现和巩固自身的阶级统治。

理解了毛泽东思想中“人民”概念的这些根本特征,我们就能够洞穿一切资产阶级和修正主义关于“全民”、“普世”等概念的迷雾,就能够科学地总结中国革命的历史经验,就能够清醒地认识到在社会主义条件下,坚持阶级斗争和无产阶级专政(即人民民主专政)的必要性。

在今天,当我们再次庄严地呼唤“人民”的名义时,我们必须牢记毛泽东同志的教导,永远追问:我们所说的“人民”,究竟是哪个阶级的人民?我们所要实现的“人民的利益”,究竟是哪个阶级的利益?只有坚定不移地站在占人口绝大多数的、被剥削被压迫的工农劳动大众的立场上,才能真正地、名副其实地,代表“人民”,并最终赢得属于全体劳动者的未来。这种历史的追问,永远不应停歇。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信