李达 | 货币的运动

流通所必要的货币量,由流通商品的总价格与货币流通平均速度所决定。这个法则,也可以用另一形式来说,即:商品的价值总量与商品变形的平均速度如果一定之时,流通货币或货币材料的多少,由它们本身的价值所决定。

(李达《货币学概论》2.1.2.4)

在说明了商品流通过程之后,我们再看一看货币的流通即货币的运动。货币运动是商品运动的结果。如前面所说,商品的总变形,在其最单纯的形态上,采取W——G——W′的过程。这一过程,是W——G(贩卖)阶段与G——W′(购买)阶段之对立的统一。现在就商品流通过程举出实例,来看看货币的运动。假如农夫卖出一担米,得到十二元,他拿这十二元向布店买进十二丈布。布店又把这十二元向面粉店买进三袋面粉,面粉店又把这十二元买进十坛酒,酒店拿这十二元买进五张桌子,桌子店拿这十二元买进十方木板,木板店拿这十二元买进三丈绸,绸缎店拿这十二元买进四十两丝。像这样,我们可以看到货币运动的情形。如下式:

1担米——12元——12丈布——12元——3袋面粉——12元 ——10坛酒——12元——5张桌——12元——10方木板——12元 ——3丈绸——12元——40两丝

若就每个商品的变形过程来看,可以将上式改写如下图:

就上图看来,在商品流通的不断的长流中,各种商品都以货币为媒介,从卖方转移到买方,从生产者移交消费者,即从流通界走进消费界。商品一经移到消费界,它就供作消费之用,不再进到流通界了。但是,商品虽然进到消费界而与流通界绝缘,而货币那东西,在其性质上并不能消费,它只占据商品退去以后的空席,决不走进消费界。所以货币不断地在流通界运动,逐次与新的商品相交换,越发的远离于最初的出发点。

商品的流通,是一个循环运动。例如说:农夫手中的商品米之中所包含的价值,由于变形为商品布,仍然回到自己手中,这是一个循环运动。但由于这样的商品流通而引起的货币运动即货币流通,其形态正是循环的反对物,采取越发远离于最初出发点的直线的形态。这可用图式表示如下:

就上图看来,货币与商品相遇,商品暂时停留于流通界,而货币却永久停留于流通界。于是一切事态,呈现相反的反映。运动的连续性,落在货币的方面,因而货币的直线运动,代替商品的循环运动。货币运动虽是商品流通的结果,而在现象上却显现得商品流通反倒是货币运动的结果,好像是货币不但实现商品的运动,并且创造商品的运动。但如我们所知,流通界中的货币,出现为商品运动的媒介。货币的本身,寸步也不运动。只有在与它相交换的商品出现时,货币才从一个人手中转移到别人的手中。

所以在实际上,货币运动的原因是商品运动,而在表面上却好像货币运动是商品运动的原因。

在这种处所,我们看到货币拜物教的发展与强化。当作流通的外观的原因看的货币,完全隐蔽了商品运动中所表现的商品生产者的社会的生产关系。因为商品变形的循环性,因货币介在其间,以致隐而不显。W——G与G——W′,是商品总变形过程中不可分离的两个契机,但两者的运动在外观上好像是W——G与W′——G(G——W′,在W′的所有者看来是W′——G)。因而W——G与W′——G好像是具有同一形态的两个独立的东西。于是W与W′互相交替的本质的关系,即W生产者与W′生产者的生产关系,在表面上就完全被隐藏了。商品生产者从W——G——W′的连续形态,分离出W——G,或W′——G的一个阶段,认为金银本身中具有能与一切商品相交换的神秘的能力,因而加强了货币拜物教的观念。

(五)流通所必要的货币量

如上所述,当作流通手段的货币,既然常停留于流通之中;但在流通中停留的货币,究竟要多少?换句话说,商品流通所必要的货币量究竟怎样决定的呢?

在价格形态上,商品虽然还没有进到现实的流通中去与现实的金子相接触,但纵然是想象的东西,而与商品价值相等的金量,在价格形态中已经表现着。商品在价格之中,对于一定想象上的金量,已处于等位;实现各商品价值的必要金量,已在价格中给予着。金本身的价值,也已在价格中给予着。如果不是这样,金不能发挥价值尺度的机能,商品也不能有价格。所以,商品与其价格,货币与其价值,是一同进到流通界的。

如果商品的价值一定,价格的总计就依存于进到了流通过程中的商品量。流通所必要的流通手段的量,即货币量,由被实现的商品价格的量所决定。现在假定用q表示商品量,用p表示价格,用g表示与商品相交换的货币,于是在一定地域一定时期中,构成商品流通的个个买卖,可用下述许多方程式表现出来:

q×p =g

q′×p′=g′

q″×p″=g″

· · ·

· · ·

· · ·

若把这些方程式总和起来,可得到下述的方程式:

(q×p)+(q′×p′)+(q″×p″)+……=g+g′+g″+……

由上述看来,商品流通所必要的货币量,即是g+g+g+……。

但是,实际上,流通界绝不会有那么多的货币存在。因为货币在与一定商品相交换之后,仍旧停留于流通界,而媒介他商品的交换的。例如,一日之中,一元的货币,能够媒介许多种一元的商品的交换,从甲手移到乙手,又从乙移丙,丙移丁。例如,某一天,农夫卖出一元的米,又拿这一元去买布,布店又用这一元去买酒,酒店又用这一元去买肉。照这样,一天之中,米、布、酒、肉四种商品的价格共为四元,事实上只用这一元的货币做媒介,四者间的交换就实现了。这便是说,同一的一元货币,在一定期间,不单实现一个商品的价格,并且实现多数商品的价格,实行了数次的流通。

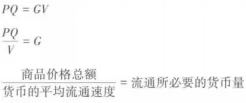

于是我们把一定期间中(例如一年),同一货币的平均流通速度,用V去表示,把流通所必要的货币量用G去表示,把商品总量用Q去表示,把一单位的商品的平均价格用P去表示。这样就可以得到下列方程式(用中文所写的部分,是该方程式第二行不用符号表示的形态):

如上式,若以元表现PQ,再以V除之,即是以元为单位的货币数量。这个方程式,在我们现在所研究的单纯的流通的诸条件之下,对于一定社会中商品流通所必要的货币量的表示,是有一般的妥当性的。就上列方程式考察起来,可以指出下述三种倾向:

第一,在商品价格(P)有一定之时,必要货币量(G),随着流通商品量(Q)的增加而增加,随着货币平均流通速度(V)的减少而增加;反之,随着Q的减少而减少,随着V的增大而减少。

第二,在商品价值(P)腾贵之时,如果商品量(Q)以与它相同的比率减少,或者商品量(Q)不变而货币流通速度(V)以同样比率增大,在这种场合,必要货币量(G)不变。又,如果商品量(Q)以比较价格(P)腾贵更大的比率减少,或者货币流通速度(V)以较大的比率增大,在这种场合,必要货币量(G)就减少,反之,商品量(Q)以比较价格(P)低落更小的比率增大,或者货币流通速度(V)以较小的比率减小,在这种场合,必要货币量(G)就增多。

第三,在商品价格(P)低落之时,如果商品量(Q)以与它相同的比率增大,或者货币流通速度(V)以同一比率减小,在这种场合,必要货币量(G)不变。又,如果商品量(Q)以比较价格低落更大的比率增大,或货币流通速度(V)以较大的比率减小,在这种场合,必要货币量增大;反之,如果商品量以比较价格低落更小的比率减少,或者货币流通速度以较小的比率增加,在这种场合,必要货币量减少。

总之,在一般的原则上,商品价格总额与货币流通速度,决定商品流通所必要的货币量,关于上述的方程式,在说及货币的他种新机能之时,还需有新的补充。

但在这里有必须注意的地方。正如货币运动由商品运动所决定一样,在单纯流通的诸条件之下,商品流通速度与商品形态的变化,也表现于货币流通速度之中。如果货币流通变得迟缓,其中就表现出商品变形的迟延,以及购买与贩卖间的距离的疏远。其次,上述方程式,与数学上的方程式,大有不同的地方。在上述方程式之中,成为起作用的原因的东西,集于左项,右项的G,只是左项诸原因的结果。原因与结果是不能倒置的。如果以为:只要商品量与流通速度不变,一般物价就因流通货币数量的增减而腾贵或低落——这样的见解是大错而特错。这种见解,把流通货币的数量看成决定商品价格的东西。所谓货币数量学说的谬见,就是从这里发生的。因为,流通货币数量的增加,是由于商品价格的腾贵,——这是本质。但在外观上,好像商品价格的腾贵,是由于货币数量的增加,——这是现象。现象与本质,在这里变成对立物。货币数量学说的错误,是由于拘泥于这种现象而不理解那个本质。

还有,在金银的价值变动时,它也反映于价格,引起价格的变动。又,价格变动时,货币量也会变动;货币量一定时,货币的价值在价格中被表现着。

我们所研究的一般的法则,就是:流通所必要的货币量,由流通商品的总价格与货币流通平均速度所决定。这个法则,也可以用另一形式来说,即:商品的价值总量与商品变形的平均速度如果一定之时,流通货币或货币材料的多少,由它们本身的价值所决定。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信