从2.61%到“我不信”:食品安全数据背后的信任困局

2.61%的争议,本质上是公众对“绝对安全”的期待,与当前食品安全治理现状之间的矛盾。

那天与友人聊起食品安全问题,友人说:“上半年全国食品抽检不合格率仅有2.61%,我不信!”他接着问我信不信,我说:“信,也不信。”

“2.61%不合格率,我不信”,这句直白的质疑,道出了对食品安全数据的信任鸿沟。

当市场监管部门公布的抽检结果,与不断曝出问题食品的直观感受相悖,数据本身的可信度,反倒成了比不合格率更值得探讨的问题。

“我不信”的根源在于数据与现实体验的错位。监管部门的抽检样本多来自正规超市、生产企业,覆盖范围难以触及城乡小作坊、流动摊贩等“灰色地带”,而这些地方恰恰是过期食品翻新、滥用添加剂的重灾区。这种“抽样范围”与“消费场景”的脱节,让2.61%的数字显得“不接地气”,自然难以让人信服。

更深层的原因,是过往食品安全事件透支了信任基础,每一次重大食安事故都在公众心里埋下“怀疑的种子”。

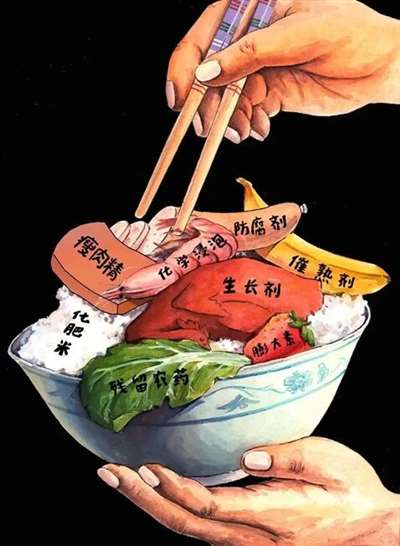

如今,农药残留超标的蔬菜、滥用添加剂的熟食、抗生素超标的禽肉……这些词汇不再是新闻中的遥远概念,而是许多人日常购物时的真实忧虑。

即便如今监管力度加大,也抵不过几次负面事件带来的心理冲击,最终形成数据是数据,现实是现实的认知割裂。

破解困局,需要监管、市场与个人形成合力。监管层面需持续对瘦肉精、硼砂等剧毒添加物零容忍,推广“你点我查”等共治模式拓宽监督渠道;企业应摒弃短视思维,明白合规经营才是长久之道;消费者则要掌握实用技巧:购买时留意食品是否有硫磺异味、湿滑触感等异常,主动索要购物凭证,发现问题立即通过12315平台投诉,依法主张十倍赔偿。

2.61%的争议,本质上是公众对“绝对安全”的期待,与当前食品安全治理现状之间的矛盾。与其纠结数字是否绝对精准,不如把“不信”转化为监督的动力。

当每个人都成为食品安全的“吹哨人”,当监管能真正覆盖到每一个消费角落,或许未来某一天,我们再看类似数据时,心里的“怀疑”会变成“安心”。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信