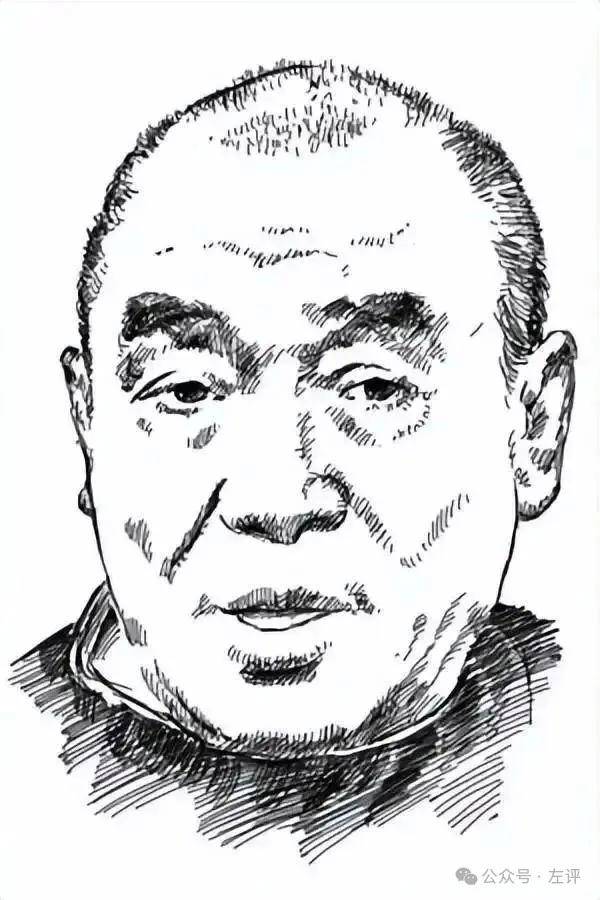

坚守信仰的“红卫兵”命名者张承志

张承志在中国现代文学史上有着举足轻重的影响力,被誉为以一己之力平衡了整个中国文坛的重量级人物。他的生平与创作紧密交织,共同构筑了一个独一无二的文学宇宙。张承志作为文革期间标志性的学生组织“红卫兵”名称的命名者,他的这段历史,以及随后的上山下乡生活,不仅深刻地塑造了他的思想理念,更在很大程度上影响了他的文学创作路径。他的每一步足迹,都深深烙印在他的文学追求之中,成为他创作灵感的源泉。他的一生,是对抗遗忘的斗争,是对信仰的坚守,也是对理想的不懈追求。

老红卫兵(也称“老兵”)袖章

保卫毛主席的“红色卫兵”。1966年5月29日傍晚的圆明园遗址,清华大学附属中学的一群青年学生——卜大华、骆小海、邝桃生、王铭、张晓宾、张承志等十七位干部子女聚集在一起,召开了一次意义非凡的会议。他们深感阶级斗争的风暴即将来临,为了更有效地与校方进行斗争,他们经过热烈的讨论,决定组建一个能够代表他们共同意志和行动的团体。17岁的高二学生张承志提出了一个富有象征意义的名称:“红卫兵”,意在成为毛主席的忠诚卫士,与阶级敌人和反革命修正主义进行不懈的斗争。这个提议迅速得到了与会者的一致认同。卜大华更是称赞这个名字“非常贴切”,并建议“今后凡是与我们观点一致的小字报,都应以红卫兵的名义署名。”张承志回忆道:“我在班级的小字报上署名‘红卫兵’,并用红铅笔绘制了一个骑马战士的图案。”张承志不仅成为了“红卫兵”这一名称的首创者,而且清华附中的红卫兵组织也成为全国首个红卫兵团体。因此,张承志与“红卫兵”的名字,在中国现代史上留下了不可磨灭的印记。

1966年5月清华附中红卫兵在圆明园成立

清华附中红卫兵的亮相。1966年6月2日下午,一张署名为"红卫兵"的大字报出现在清华附中的校园内。这标志着红卫兵组织正式登上了政治舞台。红卫兵将斗争的焦点对准了学校党支部,将其称为"身边反党反社会主义的修正主义黑线",这一指控引发了校方的强烈反击,双方的矛盾迅速激化。6月8日,来自附近中学的300余名高干子弟学生汇聚清华附中,声援受到学校压制的红卫兵。当晚,团中央派出的工作组抵达清华附中,但不久便与红卫兵产生了分歧。6月24日,红卫兵张贴了题为《无产阶级革命的造反精神万岁》的大字报,工作组认为该大字报实际上是对工作组的攻击。北京市委随后将反对工作组或提出意见的人视为"与工作组争夺领导权"的"坏人",对他们进行了批判,并将红卫兵组织定性为"反党反社会主义的小集团"。面对这样的定性和压力,清华附中的红卫兵并未退缩,他们继续张贴了《再论无产阶级革命的造反精神万岁》和《三论无产阶级的革命造反精神万岁》等大字报,重申了他们“造反有理”的立场。

清华附中校园里的大字报

清华附中红卫兵行动得到毛主席的响应。1966年7月28日,正值清华附中红卫兵与工作组紧张对峙之际,时任中央文革小组副组长江青在海淀区的一次中学生代表大会上,宣布支持学生的行动,并建议撤销工作组。得到鼓舞的清华附中红卫兵们,满怀敬意地将他们精心撰写的论造反精神的两张大字报和一封短信交给了江青,恳请她将这些文字转交给毛主席。信中表达了他们的请求:“有人说这两张大字报是反动的,请您老人家看看,这到底是不是反动的大字报。”几天后,即8月3日,中央文革小组副组长王任重向卜大华和骆小海传达了毛主席8月1日的亲笔信。信中,毛主席对清华附中的红卫兵表达了热烈的支持和崇高的敬意:“不论在北京,在全国,在文化大革命运动中,凡是同你们采取同样革命态度的人们,我们一律给予热烈的支持。”虽然这封信未曾正式公布,但其内容却迅速在北京乃至全国范围内传播开来,引发了社会各界的广泛关注和强烈震动。这封信的传播,极大地推动了红卫兵组织在北京的各中学迅速发展壮大,并逐渐扩展到高校、机关等各个领域,成为文化大革命运动中一股不可忽视的政治力量。

毛主席给清华附中红卫兵的信复

张承志对红卫兵“打人”及“血统论”的态度。在北京红卫兵运动的浪潮中,随着一批高干子女逐渐掌握了红卫兵组织的领导权,原本针对"走资本主义道路的当权派"的斗争焦点,开始转移至教育界的领导、老师,以及被错误地标签化为"黑五类"的群体。这一转变不仅导致了暴力行为的蔓延,也催生了具有歧视性的"血统论"。张承志在其著作中坦率地承认了自己曾经参与打人的行为,但他始终是"血统论"的坚决反对者。他深刻反思道,红卫兵并非全都是施暴者,他们的精神遗产中最为宝贵的部分,是对特权阶级的挑战和对体制的反抗,这正是"造反有理"口号背后的精神所在。张承志后来将血统论视为红卫兵运动的一种耻辱和污点,多次通过著文进行严厉的批判和沉痛的反省。在《红卫兵的时代》一书中,他表达了自己对血统论的深切厌恶:"我觉得,它(血统论)在我最纯洁的少年时代侮辱过我,或者说,它使我在自己的人生中有过因恐惧而媚俗的经历。我因此而极端地仇视它。"更进一步,在《四十年的卢沟桥》中,张承志通过悼念因撰写《出身论》而被处决的遇罗克,进行了深刻的自我反思,并对"血统论"发出了严厉的谴责。从那之后,张承志开始用他的文章频繁为那些底层的,被压迫、被歧视的人们发声,展现了他对社会正义的不懈追求。

张承志踏上了一条追寻真理与理想的长征之路。1966年8月,清华附中红卫兵联合人大附中和北航附中发出了一份"紧急呼吁书",主要内容是呼吁“立即采取有效措施,严格制止乱打人”的行为。然而,这份呼吁书在激进的红卫兵组织中引起了轩然大波,北京四中的红卫兵负责人甚至发表了《你们的屁股坐到那里去了》一文,对清华附中的立场进行了尖锐的批判。在这场思想的风暴中,原本引领潮流的清华附中红卫兵逐渐被边缘化。面对如此局面,清华附中革委会做出了一个重大决定:派遣红卫兵走向全国,传播革命的火种。张承志与其他几位志同道合的伙伴,毅然选择了重走长征路。1966年8月14日,他们凭借着理想、信仰和激情,踏上了寻求真理的旅程,奔赴甘川交界的地区,决心沿着中国工农红军曾经走过的长征路线,徒步前行。在腊子口前,他们完成了五六百里的艰苦跋涉,高举着"中国工农红军三军后卫团"的旗帜,展现了他们对革命精神的继承与发扬。在《三份没有印在书上的前言》中,张承志深情地回忆道:"是我们——我们这一部分坚决地与官僚体制决裂了的、在穷乡僻壤在底层民众中一直寻找真理的中国红卫兵——才是伟大的六十年代的象征。"

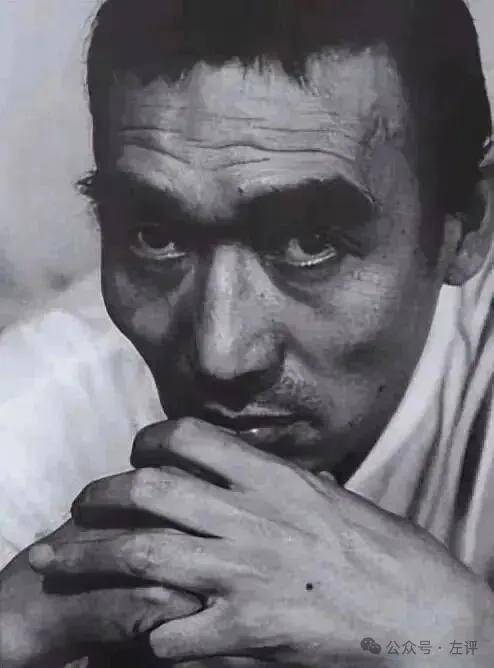

张承志在上山下乡中得到的磨砺与成长。1968年的盛夏,20岁的张承志,与同学唐建安一同写下血书,毅然决然地扒上北去的列车,"混入"了正式被批准的知识青年队伍中。他们主动请缨,远赴内蒙古东乌珠穆沁旗,成为一名插队知青,开始了牧羊人的生活。在内蒙古辽阔的草原上,张承志与蒙古族人民肩并肩生活,亲身感受着牧民日常的辛劳与不屈。草原的壮美与文化的深邃,深深触动了他的心灵。这段艰苦却充实的生活,不仅锻炼了他的意志,更拓展了他的视野。草原的粗犷和牧民的纯朴,成为他日后文学创作的宝贵财富和灵感之源。1972年,张承志被推荐为工农兵学员,踏入了北京大学考古学专业的殿堂。1975年,在他的毕业实习期间,他首次踏足大西北的回族地区,与当地农民同吃同住,体验了一种全新而迥异的生活状态。这段经历进一步丰富了他的人生体验,拓宽了他的文化视野。毕业后,张承志加入了中国历史博物馆考古部,他的足迹遍布新疆,深入探索这片多元文化交融的神秘土地。新疆的风土人情、历史沉淀深深吸引了他,让他在接下来的数十年间多次重访,不断挖掘和研究。内蒙古的草原、西海固的厚重、新疆的多彩,这三块大陆成为了张承志精神的家园。他将这些地方视作自己精神的依托,文化的养分汲取之地。在这里,他不仅寻找到了创作的灵感,更找到了心灵的归宿和思想的根基。

张承志的文学创作,是一条不懈追寻信仰与理想的道路。1978年,30岁的张承志跨入了中国社会科学院研究生院,有幸成为著名历史学家翁独健先生的得意门生。同年,他在文学的沃土上播下希望的种子,其短篇小说《骑手为什么歌唱母亲》荣获第一届全国优秀短篇小说奖,这不仅标志着他正式踏上了文学创作之路,更预示了他文学生涯的辉煌开端。他的文学之旅中,诞生了《北方的河》(1984年)、《金牧场》(1987年)、《心灵史》(1991年)、《黑骏马》(1981年)、《绿夜》(1981年)、《大坂》(1982年)等一系列具有深远影响力的作品。这些作品深刻反思了红卫兵运动,真挚地描绘了上山下乡的生活,透过他的笔触,我们得以窥见一个在动荡时代中坚守信仰、执着追求理想的作家形象。《心灵史》是张承志对信仰深度挖掘与探索的里程碑。在这部作品中,他以回族人民的生活为背景,细腻地勾勒出他们在信仰指导下的生活状态和精神追求。张承志不仅传达了他坚定的人民立场,也对知识分子的世俗化进行了深刻的批判与反思,回望并审视了"六十年代"的风云变幻。自《心灵史》起,伊斯兰信仰成为张承志文学创作的精神基石。他以笔为旗,为中国文化的重建提供了信仰的精神参照,为时代立言。尽管面对"红卫兵式的穆斯林"的讥讽,张承志依然坚持自己的文学追求和信仰之路,展现了一个作家对信仰和理想的不懈追求,以及在挑战与质疑中坚持自我的勇敢与执着。他被王蒙称为”最后一个理想主义者。”

红卫兵运动,它所承载的不仅是政治风暴的洗礼,更是那一代人青春梦想与理想追求的集体记忆。张承志作为这一历史事件的亲历者,他的经历深深烙印在他的思想与创作之中,成为他生命中不可磨灭的一部分。这段历史不仅塑造了张承志坚定的思想信念,更为他的文学创作提供了一片肥沃的土壤。他的作品,是对过往岁月的深刻纪念,对现实世界的犀利审视,对未来时光的热切憧憬,更是对信仰永不言弃的宣言。通过张承志的笔触,我们得以窥见一位作家对于信仰和理想的不懈追求,以及他对于人性与社会的深邃洞察。张承志的文字,也许是对那一代人青春与梦想的最好诠释。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信