儒家文化圈为何“生不动了” ?!

唯有让“人”的需求得到尊重,让生育不再是“负担”而是“希望”,儒家文化圈才能真正走出“生不动”的困境,重新找到人口与社会的平衡。

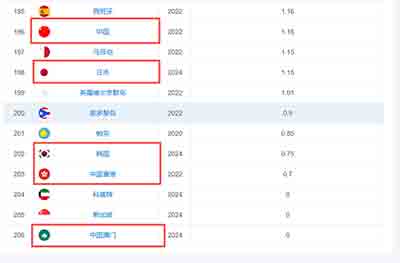

全球有两百多个国家和地区,曾经重视生育的儒家文化圈的生育率统统垫底。

无论是东亚的中国、日本、韩国,还是东南亚的新加坡,以及中国台湾、中国香港地区,生育率均长期徘徊在全球最低水平。韩国生育率连续多年跌破1.0,成为全球首个“零生育”风险国家;中国内地生育率从1980年的2.24降至2023年的1.09,低于美国的1.63、法国的1.84等西方发达国家;日本生育率虽维持在1.3左右,但老龄化率已突破29%,成为全球老龄化最严重的国家之一。

曾几何时,有公知将儒家文化与“落后生育观”绑定,宣称“中国人爱生孩子是儒家思想的封建残留”,而西方高生育率是“经济发达、意识文明”的象征。如今,儒家文化圈生育率反超西方、跌至全球谷底,这是不是可以证明我们比西方更发达更文明了呢?

为什么儒家文化圈从高生育变成低生育,这是伦理观念和社会结构变化的结果。

一、传统生育观的根基

要理解今日的“生育困局”,首先需回溯儒家生育观赖以生存的社会土壤。在漫长的农业社会中,儒家有“不孝有三无后为大”的伦理观,这并非是单纯的“封建形式”,而是与个体生存、家族延续、社会运转深度绑定的“生存策略”。

第一,生育是家族延续的核心。农业社会以家庭为生产单位,劳动力数量直接决定土地产出;同时,医疗水平低下、养老体系缺失,“养儿防老”是个体规避老年风险的唯一途径。儒家将“延续香火”上升为道德责任,本质是为农业社会的生产力和养老问题提供伦理支撑。子女既是家庭的“劳动力资产”,也是父母的“养老保障”,生育行为兼具经济价值与情感价值。

第二,生育是“社会秩序”的纽带。儒家强调“家国同构”,家族是国家的微观单元,人口增长意味着国家赋税、徭役的增加,也意味着社会稳定的基础更牢固。因此,从古代的休养生息政策到近代的宗族文化,生育始终与“宗族秩序”、“社会义务”紧密相连,形成了“多子多福”的集体共识。

那时的儒家生育观,是农业社会“低生产力、高死亡率、低社会保障”环境下的必然选择。当社会进入工业文明,尤其是资本主导的现代社会后,这一传统伦理的根基开始被逐步瓦解。

二、资本的侵蚀

儒家文化圈生育率的集体下滑,并非“文化衰落”的结果,而是资本逻辑重塑社会结构的必然产物。金融资本的发展不仅带来了发展,也瓦解了儒家传统。短短数十年间,资本通过重塑个体观念、推高生育成本,彻底改变了生育行为的成本效益逻辑。

儒家生育观的核心是“家族本位”,个体的生育选择需服从家族延续的需求;而资本的核心逻辑是“个体本位”,即鼓励个体追求“自我价值”与“即时享受”,将生育从“义务”转化为“可选消费”。

资本通过消费主义文化不断强化“个体体验”的重要性:年轻人被灌输“先立业后成家”、“享受单身生活”、“为自己而活”等观念,生育不再是“必选项”,而是需要权衡“时间成本”、“机会成本”的“投资决策”。在当代,年轻人常提及原生家庭、生活压力,或是对新生生命的责任,本质是资本逻辑下个体对“生育风险”的理性规避——当生育可能导致职业中断、生活质量下降、个人自由受限,越来越多的人就会选择推迟或放弃生育。

更关键的是,资本瓦解了“养儿防老”的传统逻辑。随着金融资本改变了财富的获取方式,年轻人收入和老年人收入出现倒挂现象,老年人的理财收益和退休金都比年轻人996的工资要高,老年人还要负担年轻人的买房结婚等重任,那么子女越多负担越重。当生育的“经济收益”消失,仅剩“情感收益”,对个体的吸引力自然减弱。

观念转变是“软性影响”,而资本主导下的高生育成本,则是压垮生育意愿的“硬性负担”。在现代,生育不再是“生一个孩子”那么简单,从“安家”到“养娃”,每一个环节都被资本深度绑定,形成了难以逾越的“成本壁垒”。

首当其冲的是房价。儒家文化圈普遍存在“安家才能立业”的观念,住房是结婚生育的“前提条件”。但在资本炒作下,儒家文化圈的房价收入比长期居全球前列:中国内地一线城市房价收入比超过20,即普通家庭需不吃不喝20年才能买房,中国香港、韩国首尔更是超过40。对年轻人而言,光是凑齐首付就需要耗尽家庭积蓄,后续的房贷压力更是让“生育”成为奢侈品。许多家庭即便生育,也因住房面积狭小而放弃二胎、三胎。资本通过垄断住房资源,直接限制了生育数量。

其次是教育成本。在“望子成龙”的儒家文化影响下,教育投入被视为“必选项”,而资本主导的教育产业化则将教育成本推向极致。从早教班、课外辅导班到学区房,教育支出已成为家庭的“最大负担”:中国社科院数据显示,中国家庭养育一个孩子至18岁的平均成本约为48万元,其中教育支出占比超过60%;韩国家庭为孩子教育的年均支出超过家庭收入的30%,许多家庭因无法负担教育而放弃生育。资本通过非充分就业制造“内卷”,转化为“教育焦虑”,如果不接受好的教育就没有好的收入,而如何分配是资本掌控的,即使接受好的教育,资本又会把中年人淘汰。于是将生育成为“高投入、高风险”的投资,让普通家庭望而却步。

最后是医疗与托育成本。孕期产检、分娩、儿童医疗的费用不断上涨,而托育服务的短缺则进一步加剧了生育压力。中国3岁以下婴幼儿入托率仅为5.5%,远低于发达国家50%的水平,许多家庭因无人照料孩子而被迫让女性放弃工作,这又导致家庭收入减少,形成生育到失业的恶性循环。资本在医疗、托育领域的逐利性,让生育的“隐性成本”转化为显性负担,进一步抑制了生育意愿。

资本把社会结构异化,使每一个人从出生开始就要为资本创造收益,而付出主要成本的则是每一个劳动者,当生育“投产比”为0甚至为负的时候,资本便做到了无形中的“绝育手术”。

三、政策失灵与个体困境

面对生育率下滑,儒家文化圈的政府纷纷出台鼓励政策:中国推出二孩、三孩以及产假延长、个税减免等措施;日本推出“育儿补贴”、“免费教育”;韩国甚至为多子女家庭提供住房补贴、低息贷款。但这些政策大多效果不佳,核心原因在于——它们始终从“宏观经济”视角看待生育,却忽视了马克思所强调的“个体是所有问题的出发点”。

老有上位者质问为什么不结婚不生孩子,为什么要躺平,都是从宏观抽象、资本主义的角度去审视它的牛马工具,只有当牛马增长的时候,才是对它们最有利的。但牛马有农场主免费的食宿,而作为劳动力的人却要自己负担衣食住行,而且还要交税和社保,上位者还要质问他们为什么不消费。因为他们从没有把人当“人”,鼓励生育的前提,是解决个体的生存困境;若只谈“生育义务”,不谈“生育保障,无非是空喊口号。

从经济学的“成本-效益理论”来看,生育意愿取决于“收益”与“成本”的权衡。对现代家庭而言,生育的“收益”已远低于“成本”,理性选择自然是“少生或不生”。政策若不触及“降低成本”的核心,比如大规模建设保障房、推行免费教育、完善托育体系、减轻房贷压力,仅靠“放开生育数量”,根本无法改变个体的决策逻辑。

严重的“财富分化”也会影响生育意愿。研究发现,资产积累对生育意愿具有明显的财富效应,收入更高、拥有更多资产的个体,生育意愿更为强烈。而社区内部财富不平等显著降低了城乡居民的生育意愿。在儒家文化圈,这种分化尤为明显:富人能够轻松承担房价、教育成本,甚至将生育视为“家族传承”的延续;而普通家庭则因财富不足,被迫放弃生育意愿。普通家庭的孩子生来要给天龙人当牛马,这种现实逻辑下,牛马们当然不会去主动生育牛马。这种“富人多生、穷人不生”的趋势,不仅加剧了社会不平等,更让生育率下滑陷入“恶性循环”,底层人口减少,劳动力供给不足,进一步推高社会保障压力,普通家庭的生育负担更重。

四、结语:走出困局需回归“人”的本质

儒家文化圈“生不动了”,并非与儒家文化本身有什么关联,而是传统生育伦理赖以生存的社会基础被资本逻辑彻底重塑。农业社会的“家族保障”让位于现代社会的“个体风险”,“多子多福”的传统让位于“高成本低收益”的计算,生育率的下滑成为必然。

要走出这一困局,不能简单归咎于“文化衰落”或“个体自私”,而需回归马克思的警示——“不关注个体,所谓人口、社会都只是空谈而已”。这意味着需从“宏观经济视角”转向“个体需求视角”,通过降低房价、完善教育医疗保障、减轻生活压力,让个体敢于生育;社会需从“资本主导”转向“人本导向”,打破“消费主义”对个体的绑架,重建“生育有保障、养育有支持”的社会环境。

儒家文化曾强调“以人为本”,主张“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。今日的生育困局,同样是对这一核心精神的背离。唯有让“人”的需求得到尊重,让生育不再是“负担”而是“希望”,儒家文化圈才能真正走出“生不动”的困境,重新找到人口与社会的平衡。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信