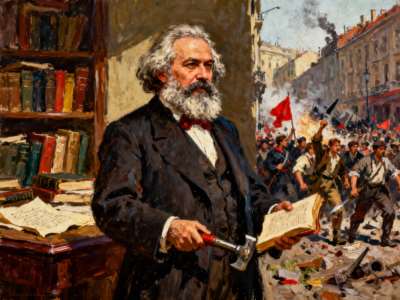

从书斋到街垒:马克思如何捅破黑格尔的"神圣国家",走向了社会主义的"人间"?

只要私有制和异化劳动还存在,黑格尔的"理性国家"就永远只是一个谎言。国家不可能真正"调和"矛盾,它只能压制矛盾,维护这种异化的秩序。

每一个伟大的思想家,在他的青年时代,几乎都绕不开一座高山。他或者选择臣服,成为高山的回响;或者选择挑战,在攀登与搏斗中开辟自己的道路。对于年轻的卡尔·马克思而言,这座高山,就是格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔。

在19世纪40年代的德国,黑格尔的名字,就如同神祇。他的哲学体系,被誉为是人类"绝对精神"的终极体现,包罗万象,逻辑严密,仿佛宣告了哲学已经抵达终点。尤其是他的法哲学,更是被普鲁士官方奉为圣经。黑格尔宣称,现实的普鲁士国家,就是"伦理理念"的完美化身,是"神在地上的行进"。

对于当时还是一个初出茅庐的哲学博士的马克思来说,这套理论既是巨大的诱惑,也是沉重的枷锁。他曾是"青年黑格尔派"的一员,和他的朋友们一样,试图用黑格尔的辩证法来批判现实。但很快,马克思就发现,这种"内部装修"式的小修小补根本无济于事。他要做的,不是修补这座大厦,而是要动摇它的根基。

而这场思想地震的起点,就是那本看似枯燥的《黑格尔法哲学批判》。正是通过对黑格尔"神圣国家"的无情解剖,马克思完成了一次惊心动魄的思想蜕变,从一个激进的民主主义者,走向了一个坚定的社会主义者。

这不仅是他个人思想的飞跃,也标志着一个新时代的开启——一个旨在"改变世界"的时代,正式拉开了序幕。

黑格尔的"天国":一个头脚倒置的完美世界

要理解马克思的批判,我们必须先走进黑格尔为我们描绘的那个"理性王国"。

在黑格尔看来,人类社会的发展,就是"自由"理念不断实现的过程。这个过程分为三个阶段:家庭、市民社会和国家。

家庭,是温情脉脉的"小天地",我们在其中感受到的是朴素的、自然的爱。但家庭是狭隘的,它无法容纳个体的独立意志。

于是人走向了 市民社会。这是一个"私人利益的战场",每个人都为了自己的需求而奔波、竞争、交易。在这里,人是自私自利的"经济人"。市民社会虽然充满了活力,但也充满了冲突和矛盾。

那么,如何调和这些矛盾,实现真正的、普遍的自由呢?黑格尔给出的答案是:国家。

国家,在黑格尔这里,不是什么"必要的恶",也不是一份社会契约。它是至高无上的"伦理实体"。它超越了家庭的狭隘和市民社会的自私,代表着所有人的普遍利益和公共理性。官员、官僚体系,就是体现这种普遍理性的"普遍阶级"。通过国家的法律和制度,市民社会中那些杂乱无章的私人利益,被整合到了一个和谐的、理性的整体之中。

简单来说,黑格尔的逻辑是:理念(国家)决定现实(市民社会)。国家是神圣的、是创造者,而市民社会和家庭,则是被它所规定和塑造的。这是一个从抽象到具体,从"天国"到"人间"的完美逻辑闭环。

对于当时的很多人来说,这套理论简直太美妙了。它为普鲁士专制政权提供了最完美的辩护:国王不是专制君主,而是国家理性的化身;官僚不是特权阶级,而是普遍利益的代表。现实的一切不合理,似乎都在这套哲学中变得"合理"了。

马克思的"手术刀":谁决定谁?

但年轻的马克思,却从这件"皇帝的新衣"中,看出了破绽。

当时,他作为《莱茵报》的主编,接触到了大量残酷的社会现实。比如"林木盗窃法"事件,贫苦的农民仅仅因为在森林里捡拾枯枝,就被国家法律当作"盗窃犯"严惩,而森林所有者(贵族地主)的利益则被神圣化。

这件事深深刺痛了马克思。他开始追问:那个宣称代表"普遍利益"的国家,为什么总是站在有产者的立场上,去欺压一无所有的穷人?黑格尔所说的那个超越私人利益的"神圣国家",究竟在哪里?

带着这些来自现实的疑问,马克思拿起了思想的手术刀,开始解剖黑格尔的法哲学。他发现,黑格尔犯了一个根本性的错误,一个"头足倒置"的错误。

黑格尔说,是国家决定了市民社会。马克思却犀利地指出:错了,完全搞反了!恰恰是市民社会,是人们在现实生活中的经济关系、财产关系,决定了国家的性质。

国家,根本不是什么悬在天上的"伦理理念",它就是市民社会的产物。所谓代表"普遍利益"的官僚国家,实际上只是维护统治阶级——也就是那些拥有财产的"市民社会"成员——特殊利益的工具。它假装公正,假装普遍,但它的立法、司法、行政,归根结底,都是为私有财产制度服务的。

这,就是马克思的伟大发现。他把被黑格尔颠倒了的世界,重新颠倒了过来。历史的真正动力,不在于"绝对精神"的自我运动,而在于现实的、物质的生产和生活。哲学必须从天上回到人间,从对"国家"的迷思,转向对"市民社会"的解剖。

从"政治解放"到"人类解放":发现真正的病根

这一发现,彻底打开了马克思的视野。

他意识到,仅仅实现"政治解放"是远远不够的。比如,当时的法国大革命,推翻了封建等级,宣布了人人生而平等、自由。这在政治上,是一种巨大的进步。但是,这种解放是虚幻的。

它把人分裂成了两个人:一个是在政治领域中抽象的、平等的"公民";另一个,则是在现实经济生活中具体的、不平等的、自私自利的"市民"。

我们在投票的时候,似乎是国家的主人。但一回到现实的工厂、农田和市场,我们依然被财产关系所奴役,人与人之间依然是赤裸裸的利益关系。国家所承诺的"自由",不过是在私有财产的锁链上自由活动的权利;它所承诺的"平等",不过是在金钱面前的形式上的平等。

因此,真正的解放,不能停留在政治层面,必须深入到经济层面。必须实现"人类解放"。而"人类解放"的核心,就是要消灭那种造成人与人之间对立、造成"公民"与"市民"分裂的根源。

这个根源是什么?

起初,马克思认为这个根源是"私有财产"。但随着思考的深入,尤其是在巴黎接触到工人运动,并研读了亚当·斯密等人的政治经济学之后,他挖得更深了。他发现,比私有财产更根本的,是"异化劳动"。

"异化劳动":现代人的终极牢笼

"异化劳动",是马克思从黑格尔那里借来,并赋予了全新内涵的核心概念。它描绘了现代工人在资本主义制度下的一种生存困境:

1 工人与他的劳动产品相异化:他生产的东西越多,他自己就越贫穷。他创造了宫殿,自己却住在贫民窟。产品成了与他敌对的、异己的力量。

2 工人与他的劳动活动相异化:劳动,本应是人的天性,是实现自我价值的快乐活动。但在工厂里,劳动成了一种被迫的、痛苦的、折磨人的苦役。人们只有在劳动之外(吃饭、睡觉)才感到自己是自由的,在劳动中反而感觉自己不是自己。

3 人与自己的"类本质"相异化:人的"类本质",是自由自觉的活动,是创造性的实践。而异化劳动,把人的这种创造性活动,贬低为维持肉体生存的手段。人从一个"创造者",沦为了一头"劳动的牲畜"。

4 人与人相异化:当劳动不再是创造与合作,而变成了生存竞争,人与人之间的关系,也就变成了冷漠的、敌对的竞争关系。

通过"异化劳动"这个概念,马克思终于找到了现代社会一切苦难的最终病根。黑格尔所说的市民社会中的"利益冲突",国家所要调和的"矛盾",其根源就在于这种不人道的劳动方式。

只要私有制和异化劳动还存在,黑格尔的"理性国家"就永远只是一个谎言。国家不可能真正"调和"矛盾,它只能压制矛盾,维护这种异化的秩序。

结论:走向社会主义,走向真正的"人间"

至此,马克思的道路已经无比清晰了。

既然病根在于"异化劳动"和"私有制",那么,药方也就不言而喻了:必须消灭私有制,用一种新的、联合的、自由的生产方式来取代它,从而克服人的异化,实现真正的"人类解放"。

这个药方,就是共产主义或社会主义。

它不再是一种空想,不再是某个天才头脑中的乌托邦方案。在马克思这里,它是历史辩证运动的必然结果,是解决资本主义内在矛盾的唯一出路。而承担这一历史使命的,正是那些在异化劳动中受苦最深,也最有力量埋葬旧世界的阶级——无产阶级。

从书斋到街垒的思想旅程

从《黑格尔法哲学批判》开始,马克思一步步地,从对抽象国家的批判,深入到对市民社会的解剖,再到对异化劳动的揭示,最终抵达了科学社会主义的彼岸。

他从一个在书斋里与哲学巨擘搏斗的青年学者,成长为一个号召"全世界无产者,联合起来!"的革命导师。他捅破了黑格尔用哲学词句吹起来的"神圣国家"的肥皂泡,让人们的目光从虚幻的"天国",转向了坚实的、充满苦难但也充满希望的"人间"。

这趟思想旅程,不仅改变了马克思自己,也从根本上改变了整个世界的历史进程。直到今天,当我们再次面对一个被资本和技术深度异化的世界时,重温马克思的这段心路历程,依然能感受到那种振聋发聩的力量。它提醒我们,永远不要满足于虚假的和谐与抽象的承诺,而要勇敢地直面现实,去探寻那通往真正自由与解放的道路。

—— 重温思想史,探寻当代意义

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信