李恩杰|《马兰花开》导演阐述

走出迷雾 认识革命文艺

2025/10/18 SATURDAY

本文是电影导演李恩杰关于《马兰花开》的阐述,这部影片完成于1956年,女主角的原型是新中国第一位女推土机手,胡友梅。

文章出自《电影导演阐述集》,中国电影出版社,1959年4月,第227—233页。原纸书中的本篇文章存在“他”“她”错用、“工务局”写作“公务局”等错误,我在此已做纠正;对于那些不能确定是错误还是特定时代用法不同的字,则用【】标注。

原注:我之前看这部电影,是为了研究十七年时期(1949—1966年)内地电影里的吻戏。

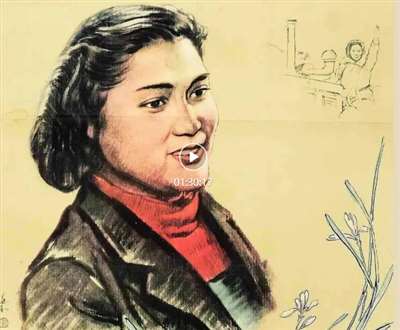

1956年长影厂《马兰花开》截图(全片可去原公号观看)

《马兰花开》导演阐述

作者:李恩杰

目录

一、剧本的时代背景

二、主题思想——作者意图

三、全剧的基本矛盾、最高任务和贯串动作

四、影片风格及演出形象

五、人物小传及性格特征

01 剧本的时代背景

“马兰花开” 的故事,发生在一九五四年修筑兰新铁路的土石方工程队里。

我国正在进行着规模空前巨大的社会主义建设。要把我国从落后的农业国改变成为先进的社会主义工业国,要把我国建成为繁荣幸福的社会主义国家,这是一个艰巨而复杂的任务。只有在共产党的英明领导下,依靠全国男女公民团结一致和忘我劳动的精神,才会胜利地完成。

我国六亿人口中——半数妇女三亿人口的力量是不容忽视的。党从来就认识这个力量,尊重这个力量。主张男女平等,无论在政治上经济上妇女与男子应有同样的权利和义务;所以目前进行社会主义建设的各项具体措施,几乎都和妇女有所联系。各种建设岗位上,也曾经显示过妇女们的力量。可是数千年来传统的重男轻女的封建思想,仍然是妇女参加建设、参加劳动的很大阻力。那些低估妇女力量,嫌妇女麻烦落后,轻视妇女工作的思想与行动,不仅不利于妇女解放事业,而且也削弱建设社会主义的力量。我们要发动千百万妇女参加社会主义建设,就得随时和这种阻力,进行顽强的斗争。

02 主题思想 作者意图

“马兰花开” 的作者,就是通过马兰这个具有勇敢坚强毅力的形象,和她克服重重困难的过程,来阐明上述的意念,同时,也企图以马兰这种坚强不屈的精神教育人民(不论男人和女人)向她学习,把自己全部力量贡献到社会主义建设中去。引用剧中一句话 “培养马兰的意义,决不是可以用一方土加一方土来量的,她如果学成了,这对于今天妇女出来参加建设,是有着多大的一种推动力。” 全剧的主题思想就在这里。

03 全剧的基本矛盾、最高任务和贯串动作

这个剧的基本矛盾是:要男女真正平等、独立工作的坚强意志同轻视妇女的大男子主义之间的矛盾。

全剧的最高任务:消灭大男子主义思想,挖掘潜在力量,以坚强的毅力克服一切困难,为社会主义的建设而奋斗。

全剧的贯串动作:要在劳动生产中获得男女平等的权利。

全剧反贯串动作:维护素有传统,不许伤害男子的尊严。

04 影片风格及演出形象

这个戏没有惊人、曲折、离奇的情节。作者只是以朴素真实的笔触,刻画出马兰这个形象,没有以英雄主义色彩涂在马兰身上,是从她们日常生活、内心活动,平凡地但又生动地塑造了马兰和她周围人物,这种平凡朴素的笔触,并没有失去她的英雄气概,她的伟大,反而使人觉得平易可亲,应该学习和可以学习。

作者本人是热爱苏联电影女作家斯米尔诺娃的,这里看得出作者受了她的影响,尤其是 “乡村女教师” [1]一片的影响。

剧的风格,近乎米叶(号主注:法国画家让·弗朗索瓦·米勒)[2]的图画,笔触纤细,主题平凡朴质,但又生动,具有丰富的细节。

基于上述的感受,我们认为这部影片应该是以正剧的样式来处理,是略具喜剧倾向的正剧。

演出形象:顽石下的一颗嫩芽,它并没有被顽石压死,却顽强地从石头的缝隙中生长出来。

05 人物小传及性格特征

马兰:她是一个铁路工人的女儿。父亲当过火车司机,以后年老力衰调到修建厂做工。旧中国铁路工人的生活并不好,干活苦而收入有限;直到他三十八、九岁,才赚了点钱和她母亲结了婚。母亲是善良的家庭妇女。结婚以后,也没过什么好日子,生了她和弟弟,以前生活还能勉强维持的时候,她在扶轮小学读了两年书。七七事变后生活更艰苦了,她也失了学,那时她才九岁;她六岁的弟弟由于营养不良得病死了。父亲精神上刺激很大,愁病交加,不出两年也死去了。那时父亲才五十岁,马兰也只有十一岁,从此马兰变成为母亲唯一的依靠和寄托。铁路上给了一些抚恤金,工友们帮助留她母女仍住在职工宿舍。这个中年妇人很要强,从此带着女儿帮人缝缝补补、苦熬苦打过了十来年,马兰和穷孩子们一道拣煤渣、拾破烂,什么苦都吃过,养成她不怕困难、坚韧机智的性格。她和母亲相依为命,生活中培养她懂温存体贴,跑到外面是野孩子,回家来又常跟母亲撒娇。她受了母亲的影响,自尊心很强。她爱机器,想开车,想承继父业和男人一样去做铁路工人。

解放后第二年,她十七岁,她家附近修建新车站。在工地上看推土机使她感到极大的兴趣,她认识了王福兴这位推土机手,他们交往中了解王福兴是个不但忠厚诚实,而且聪明能干的小伙子,一个技术好的推土机手,渐渐起了爱慕之心,妈妈也欢喜这个年青人。不久他们就结婚了。婚后生活过得很好,但她却不满足这种生活,老是惦着想和他一道驾驶推土机。一九五三年她生了孩子,王福兴调到西北兰新路工作。第二年秋天孩子已满十个月,许多妇女上工地的事鼓励了她,于是她离开母亲和孩子,上工地找丈夫,但她不是专门来当家属,而是要来学驾驶推土机的。

王福兴:出身于一个中等城市平民的家庭。幼年丧失父母,靠一个远房舅父把他带到上海,介绍到一家汽车修理厂当学徒。那时他只有十二岁,做学徒除了混口饭吃,赚不到一文钱。师傅什么杂活苦活都叫他干,伺候师傅师娘,还常常换来他们的打骂。同行一个师兄弟也常欺负他,所以他从小无依无靠,不懂得家庭温暖,性情暴躁,有股拗劲,谁欺负他,他就反抗,常常叫师兄弟打得鼻青脸肿,有时候他也把别人打个头破血流,十五岁那年,他和一个师兄打起架来,师傅偏袒师兄,帮着人家把他揍了个狠;当时他咬紧牙关,死不告饶,他这种反抗精神,被一位与老板常往来的工务局压道车司机胡阿根赏识了,这个跑江湖、讲义气的好心人叫他离开这里,介绍他上工务局学开压道车去了。阿根喜欢他这种不低头、好强的性格,他也尊敬阿根这个讲义气、有本领的人,他们不是师徒,倒有点象兄弟。王福兴在修理铺什么能耐也没学会,来到工务局可真下苦功、钻研,不出两年,他就能单独驾驶,成了司机师傅了。抗战胜利前两年,阿根想多弄点钱,离开工务局,和一个朋友合作搞了一部破卡车,上大后方跑走私生意去了。王福兴没有走,他也交了一些脾气相投的朋友,不久抗战胜利。在国民党统治的年代生活很不安定,他不满于现状,可又习惯这样的生活,究竟十八、九岁的人了,有时也想成个家,混到解放,工务局被接管,他经过一个时期的学习,有了一些阶级觉悟,参加了青年团,生活也有了理想。五一年组织上调他到机械筑路队驾驶推土机,在修筑马兰家附近的车站时认识了马兰,这个美丽大方并且脾气也和他对头的姑娘。常到她家去谈谈,妈妈也同情这个年青的孤儿,常常帮他洗洗缝缝,也常常叫他来家吃顿家常饭。年轻人从来没有感受过这种温暖,他也是别人给他一份、他就要报答十份的热情人。他真爱上了马兰,也喜欢她妈妈,以后他们结了婚。温暖的家庭给他很大鼓励,生命力更加充沛。他爱马兰,不愿意她受一点委屈,他认为马兰是他最心爱的,他有义务养活她、保护她。不同意她学推土机,象自己一样干苦活,这一点他们之间有了矛盾,为了这事几乎暴露出他原来暴躁的野性,但她的坚强意志和党的教育,战胜他错误的想法。以后他更加爱她、钦佩她、而且支持了她。他现在大约是二十八、九岁。

胡阿根:出身于上海近郊的农家,幼年死了母亲,那正当资本主义势力在上海扩张的时候,中外资本家在上海近郊争相购买土地,开办工厂。他父亲投了这个机,把自己的几亩地卖掉,赚了一笔大钱,也就不想再务农,开了个小店,做起生意来了,又续娶了一个只知道卖俏、好吃懒做的女人,也化钱给阿根在乡下定了一门亲。自从来了这个后娘,阿根整天挨打挨骂,连父亲也受了后娘的挑唆,渐渐讨厌起他来。阿根十三岁时,家里的光景已经不景气,生意荒了,老底子也快光了,阿根不能继续念书,父亲打发他到上海学徒,跟了一个搬运的汽车司机学开车。做徒弟总免不了受气,可是阿根觉得再坏也比家里强,他学开车用心,干活卖力,为的是学好能耐、不受后娘的气,他从小就养成一种孤独倔强、沉默寡言的性子。满师后没有找到开汽车的事,师傅介绍他到租界地工务局里开压道车,有了钱也交了些朋友,对于朋友讲究江湖义气,大家一道吃喝玩乐,从朋友身上得到一些温暖,也沾染了不少坏习惯。不过他父亲死了,后娘徐娘半老、另姘别人去了。这时他老婆家催着他抬人,有些好管闲事的亲戚便张罗着给他办了喜事。女人是个乡下闺女,老老实实,长得笨拙,和阿根完全两回事,阿根也没把她当人看,夫妇关系很冷淡,阿根结了婚并不常在家,有时回家住上三两天,抱回一堆破鞋烂袜脏衣裳,女人给他缝补清洗一番,他认为老子给花钱娶来个女人,就该伺候他,不高兴还得打两下,谈不到爱情。他和朋友在外面胡漂【嫖】滥逛,那是花钱寻乐,谁也不亏谁。他喜欢王福兴那股倔强的劲儿,所以把他介绍到工务局来,抗战胜利前两年,他为了想多弄点钱,离了工务局,和朋友合伙搞了一个破卡车,到大后方跑单帮、干走私生意,曾经很阔了一阵子,大吃大喝,赚得多、花得多。干了不满一年,一次有一个大特务想诈他一批私货,他不肯买账,和人家打起来,吃了官司,坐了监狱。抗战胜利后他才出来,依旧是个穷光蛋。他跑到国民党军队里当了汽车司机,曾路过上海回家看了一趟,老婆没法生活早已另嫁别人了,一九四七年解放大军南下,他所在的那支反动部队被打垮,他也被俘。经过教育学习,有了些进步,改了些坏习气,当国家进行大规模建设的时候,他调到机械筑路队,正好王福兴也在这里,老朋友又得相逢。

徐教导员:他家在华北老解放区农村。远在抗日战争初期,他才十三、四岁,还在农村小学读书。他家在根据地,群众都已组织起来,他也就参加了儿童团,十七岁当了游击队员,和鬼子打过仗,后来整编成正式八路军,他也就随军南征北战,跑了许多地方,由于长期在党的教育下经过长期艰苦斗争,使他锻炼成为一个坚强干练的干部。他当过战斗员、排长、指导员,在解放战争中他左臂负过伤。全国解放后部队改为铁道兵团,到了这里筑路,他担任土方工程队教导员,为人和蔼可亲,但原则性很强,爱学习,到工地不久,学会打球、开汽车,什么新鲜事物他都学得会。这次他到内地汇报工作,顺便请假回家看看。他父亲还健康,在家参加劳动,爱人是解放那年请假回家结的婚,对象是幼年的同学,现在人家在区里当干部,这次他回家原有意接她上工地,但人家有自己的工作,不能离开;他不好提出这个问题,在家住了几天便回工地了。他今年约三十二岁。

张文冰:今年有二十七、八岁,生长在农村,读过几年书,幼年和父亲租种地主的地过活,当他十六岁那年父母双亡。他不愿到地主家扛活,跑进县城去卖苦力,在铁工厂当临时小工,因为干活肯卖力,为人又诚实,转成正式工人。解放那年他已经二十岁,工厂被接收,成立了工会,他出身好,没有坏习气,在学习和几次民主改革运动中,都能积极带头,很快参加了青年团,不久领导上又送他上省里机械训练班去学习,他肯用功钻研,学习成绩很好,在训练班入了党。毕业后分配到机械筑路队工作。张文冰唯一亲人姑妈,很关心他的婚事,给他说了一门亲事,是一个退婚不满二年的童养媳小凤,说起来都是一个村的,早先也认识。张文冰请假回了趟家,彼此相看了,两个人当面谈定了,小凤更是一百个情愿,就这样结了婚带着新媳妇来到工地。

小凤:贫农家的独生女儿,父亲是个忠厚老实的农民,母亲软弱多病,小凤六、七岁时母亲死了,借了人家的几十元钱还不起,父亲就把小凤给人家做了童养媳妇。小凤婆婆家是中农,公公是个老封建,婆婆是个泼辣货。小凤在婆家分明是当丫头,干杂活,还得带比她小两岁的丈夫玩。婆婆对她的小丈夫娇生惯养,对她则是非打即骂,小凤有了委屈,只有在偶尔回家看看父亲的时候向父亲诉说一回,父女相对哭上一场,算是最大安慰,小凤十五岁那年全国解放,农村也变了样。新婚姻法颁布了,她父亲才为她提出离婚,得到政府支持,解除了婚约,小凤回到家来,心情虽然愉快了,但软弱的性格却变不过来,她遇到张文冰,心里十分满意。结婚以后,她对待丈夫体贴温柔,百依百顺,她甚至有自卑心情,觉得张文冰精明能干,自己配不上,内心隐痛。

金桐:农村小学毕了业被招收来的学徒,青年团员,年纪才十七岁,生得粗壮结实,为人憨厚不爱讲话,看来好象个小傻瓜,其实很活泼调皮,只是不象李孩那么机灵,所以常上李孩的当。

李孩:别的工厂转过来的学徒,已经十九岁了,还是不大懂事,调皮捣蛋,爱管闲事,爱打闹,干活光凭自己的聪明劲,可也没有什么大毛病,在工厂工地已经几年,进步慢,还没有入团,在工地上他谁也不怕,只有见了阿根师傅他才老实一点,他和金桐是经常打闹而又离不开的朋友。

注释

[1] 苏联电影《乡村女教师》(Сельская учительница)是1947年公映的,曾被译作《桃李满天下》,马尔克·顿斯柯伊导演,姆·斯米尔诺伏伊编剧,薇拉·马列茨卡娅主演。中国上海电影制片厂1950年7月对这部电影做了译制配音,影片对中国电影和观众产生了巨大影响。

[2] 这里的"米叶",应该是指让·弗朗索瓦·米勒(Jean-Fran?ois Millet,1814年10月4日—1875年1月20日),法国现实主义画家,法国巴比松画派代表人物,也是写实主义艺术运动的参与者,与库尔贝、杜米埃并称为“批判现实主义三杰”。他擅长描绘农民劳作场景,作品以质朴的田园风格、淳朴亲切的艺术语言、深刻的人性关怀著称,具有浓郁的农村生活气息,展现了农民的辛勤劳作和质朴情感,他也因此被誉为“代表农民利益的画家”,代表画作有《拾穗者》《土豆丰收》《晚钟》《牧羊女》《播种者》等。

1855年《土豆丰收》

(La Récolte des Pommes de Terre)

1857年《拾穗者》(Des glaneuses)

走出迷雾 认识革命文艺

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信