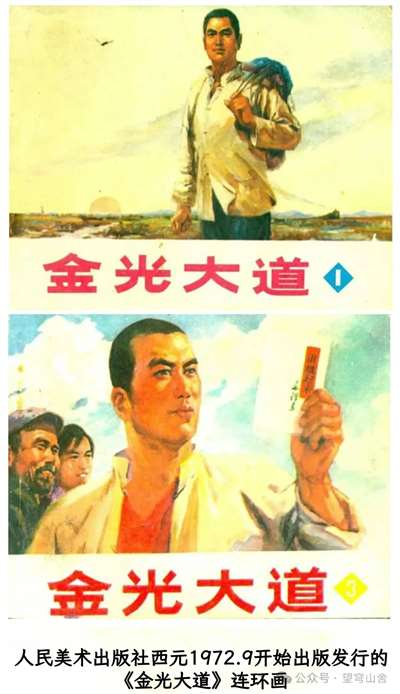

高大泉为什么“高大全”?——《金光大道》文学赏析之十三

小说《金光大道》中最主要的英雄人物是高大泉。对于“高大泉”这个姓名,“历史转折”后有“机灵”的“文学评论家”(或曰“文艺理论家”)把它谐音成“高大全”,以此作为否定这个英雄人物和这部小说的根据。

对“高大全”这种说法,《我的人生——浩然口述自传》(浩然口述、郑实采写,西元2000年10月华艺出版社出版)中记录了浩然的表态:“后来有文章说,高大泉就是高、大、全。我觉得很有道理,把我的作品深化了。”这话说得潇洒自如、格局风度极高。笔者也认为,“高大全”这个原本是讥笑、嘲讽的说法,反而总结出了浩然的《金光大道》、《艳阳天》两部巨著在主要英雄人物塑造方面的成功,是对某些自以为是的“文艺理论”的超越、创新。应该谢谢那个“机灵”的“文学评论家”。

可以看到,小说《金光大道》里塑造的高大泉,在思想、品德、人格、胸怀、情感、能力等方面确实是鲜明生动的“高大全”,比较完美地实现了源于生活、高于生活的文艺创作要求。那么,高大泉为什么成为“高大全”?小说的《引子》为此埋下了文学性的伏笔。

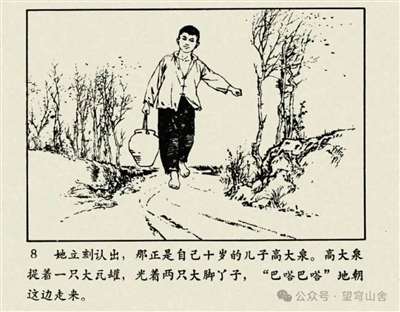

《引子》一开头,娘准备带着两个儿子高大泉和高二林从山东逃荒到河北芳草地村去投奔“混得不错的表侄女婿”(即后来的反动富农冯少怀),动身的早晨却找不见高大泉,“既气恼又奇怪地想道:这孩子本来很懂事儿,怎么忽然间变了呢?……还不如二林,知道跟爹亲热亲热。” 这时,只见十岁的高大泉“提着一只大瓦罐,摇摇晃晃地往这边走来,两只光着的大脚丫子,‘巴嗒’、 ‘巴嗒’地拍打着路面上的浮土。她立刻认出那是自己的儿子高大泉,她还发现路上有一条水印儿,从儿子走来的那个方向,点点滴滴,一直连上了自家的院子,灶屋外边那只破水缸里已经装满了清清亮亮的水。看到这里,她的心头一热,赶紧迎上去,要接过儿子手里的大瓦罐。高大泉……说:‘娘,我提得动。’娘说:‘缸都满了,怎么还提呀?’高大泉说:‘多提一罐放着,留给我爹洗野菜用。’娘说:‘看把你累的,快给娘提。’高大泉:‘你去抓空儿多跟我爹说几句话儿吧。’娘……听儿子这么一说,两行热泪忍不住地涌了出来,滴在儿子那破棉袄的袖子上了。”这一段,通过人物心理、行为、对话,用欲扬先抑的笔法,感人至深地表现了少年高大泉的懂事、勤快、关爱父母的品性,正应了那句话:穷人的孩子早当家。

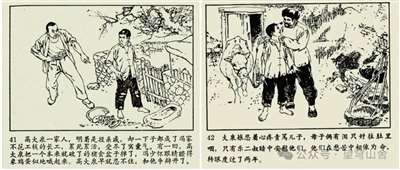

接着,高大泉和地主家的“小少爷”吵起嘴来:“小少爷尖声尖气地说:‘我问你出门串亲戚为啥不穿新衣裳,这也是坏话吗?’高大泉理直气壮地回答他:‘你都知道,还问什么?我们家里所有的东西,都让你们家给霸占去了!’‘你们欠我们的,就应当还,怎么是霸占呢?’‘我们一家人给你们卖命干活,总还不清你们了?不讲理!我们这回要远走高飞,到最好最好的地方去,挣好多好多的新衣服来,气死你们!’” 一场小孩子之间不乏稚气的斗嘴,表明少年高大泉已经初步开始质疑地主与雇农关系的不公正,显示出他的聪颖善思天分和有志气的秉性。

逃荒到芳草地村之后,高大泉母子三人成了正“千方百计拼命往上爬”的表姐夫冯少怀家不花工钱的长工。“一天中午,高大泉打草回来,……就赶忙帮着娘喂猪。冯少怀舍不得花钱买猪食桶,就拿一个大瓦盆代替着用。那盆子早就两半儿了,用铁丝箍着,移动的时候,只有捧着盆底儿才有几分保险。可惜高大泉没留神,端着沿儿就走。他刚到院子里, ‘叭嚓’一声,盆子片散落开,把猪食渣闹了一身,洒了一地。……冯少怀……眼睛瞪得像牛蛋子似的盯着高大泉,扯开整嗓子喊叫起来:‘你要干什么?摔我的盆子,啊!’正发呆的高大泉被这声音吓了一跳……分辩说:‘我也不是净意摔的。’冯少怀喊叫得更凶了:‘你不净意,它就在地下摔了?你这是想方设法地败坏我呀!’高大泉说:‘我都败坏你什么了?不就是个破盆子吗,有啥了不起的呀!’冯少怀越发地火了:‘嘿,吃饱了肚子,说话气粗了......’高大泉说:‘我吃饱没吃饱,也没白吃你的!’冯少怀被这句硬棒棒的话噎了个倒憋气:‘你说说,这套话是谁教给你的?’院子里的娘、表姐,还有二林,听到吵声都跑出来。……高大泉仍然挺着胸脯说:‘我没错!穷人也不能随便让别人欺负!’冯少怀……说:‘你们看看,听听,摔了盆子, 不许问!……我何必要当你的仇人呢?有福你去享,没有人挡你的道儿!’”冯少怀的话“像钢针一般刺在大泉娘的心上,怨与恨,她只能对着儿子发泄:‘我白养活你这么大了,大了,你怎什么都不懂,你是个天生的犟种,你恨我死得晚呐!’她越说越气,就要打儿子。高大泉站在瓦盆的碎片中间……他不动,也不躲,泪水在眼里转,咬紧牙关不让它掉下来。娘朝他喊着:‘给我打扫干净,到屋里给你表姐夫陪个不是。快去呀!’高大泉转身朝着院子里去,一直进了屋。娘这才松了口气,正要跟进去,忽见儿子又出来了,肩头扛着小破被,‘登登’地走到院子里,她忍不住地哭了,喊着:‘我的小爷,你要干什么呀?” ……高大泉……对娘说:‘我回咱们汶河庄去,另找道儿走!’这当儿,乐二叔出现在大门口,赶紧迎过来,拦住高大泉说:‘你还想另找道儿走?我看呐,杏熬窝瓜,一个颜色,走遍天下也没有穷人伸腰出气的地方!什么也不如学一身本事,长一身力气,凭它慢慢熬日子。……’高大泉转过脸去,眼泪忍不住地涌了出来。”当天晚上,“乐二叔就把他带到南场屋里去住了”。这场“破瓦盆风波”,彰显了少年高大泉刚直不阿的性情,并在他心里埋下了对冯少怀这类为发家致富而刻薄寡情的行为的鄙夷和痛恨。

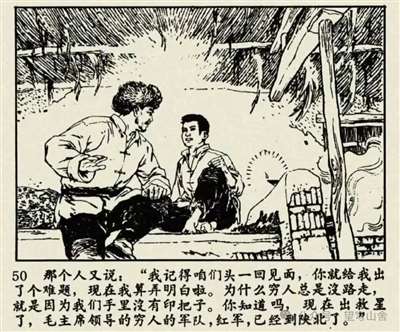

乐二叔带着高大泉离开忘恩负义的冯少怀,去给地主歪嘴子当长工。一个风雪夜,高大泉在逃荒到芳草地来的路上认识的长工齐志雄突然来到,他“拉住高大泉的手,亲热地问:‘小老弟,怎么样,家里人这几年过得还好吧?’高大泉摇摇头说:‘唉,咱们穷人还好得了?’”齐志雄“满有信心地说:‘快好啦!’又把声音压低,‘出救星了,你知道吗?穷人的军队,红军,已经开陕北,专门为咱们报仇雪恨,帮咱们过上好日子!’高大泉听着,两眼放光:‘真的?那可太好了!’”齐志雄“点点头,又说:‘我记得咱们头一回见面,你就给我出了个难题儿,对吧?这回我弄明白啦。为什么咱们穷人有理没处讲,有冤没处伸?天下这样宽大,为什么没有咱们的道儿走?就因为手里没有印把子!’他攥着两只大拳头,‘要夺回来!有了印把子,就不受穷啦,就不受苦啦,就能过好日子啦!’高大泉乐得直搓手……”齐志雄让高大泉找来给恶霸地主歪嘴子护院的张金发,对他说:“他歪嘴子逼着几百户穷人还账,昨个一天,他把十几家的锅碗瓢盆都给抢走了,还让局子抓走三个人。眼下离腊月三十的半夜还有十几天,不治治他,还得有多少人家遭难呀!不求你别的,只要你给我们开开大门就可以走,抓住歪嘴子,跟他讲条件的事儿全由我们干。” 并说:“金发呀,这两年我在火车站上混,开了耳目。咱可不能再傻乎乎地给这群狗日的财主们当奴才了。我们应当组织起来,跟他们拼!不拼,就没有活路!’高大泉听到这儿,浑身像着了火一般”,他“对于身边发生的和将要发生的事儿,不能说得很清楚,可是他觉得一切都是很痛快、很神圣的,心里产生一种说不出来的振奋”,他觉得自己“今个才真正解开了心里的一个大疙瘩,闹明白一个大道理!” 这一段情节,表现高大泉在不经意间受到了阶级压迫和阶级斗争意识的初步启蒙。

几年过去,“高大泉长高了,壮实了,他按照乐二叔的心意出落到一副好性格,两手好活计。虽说力气抵不住成年人,许多活儿他拿起来对门路,……乐二叔背后还不断地说:‘这孩子有骨气、透亮、能干,真像他爹。照这样下去,过不了几年,一定会出息个好庄稼把式。’” 在正直善良的乐二叔言传身教下,高大泉逐渐长大,不仅学到一身农家“好活计”,而且磨练得原本就有的刚正品性更加醇厚。

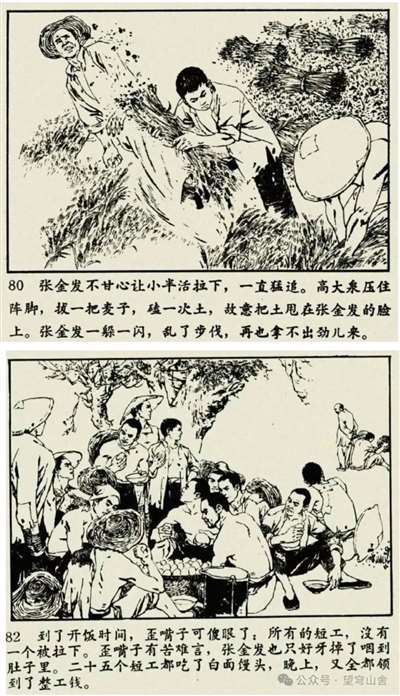

麦收时节,地主歪嘴子以“大工钱”雇佣拔麦子的短工,“按老规矩办:不吃不喝,先让打头的领着干一盘活儿,跟得上的,吃饭,接着干,跟不上的,散伙,算白干!”但头天晚上,歪嘴子就已经给张金发大鱼大肉、白面馒头,让他吃得酒足饭饱后去当“打头的”,领着那些雇来的短工拔麦子。张金发得了歪嘴子的好处,“像发了疯”似的拼命拔麦子,使那些饿着肚子的短工没有一个“跟得上的”,结果按照歪嘴子的“老规矩”,“二十五个人这一早上全给他白干了”。高大泉发觉了这个阴谋,第二天早上他就自告奋勇参加拔麦子,并特意站在张金发等两个“打头的”旁边,一开始就奋力超过了张金发,然后“拔一把,磕打一下,把泥土甩出老远,一点不剩,全部落在身后那两个打头的脸上”,使张金发被“那泥土抽脸迷眼,躲一躲,闪一闪,再揉揉眼睛,不知不觉地耽误了工夫。这下他可慌神了,一慌神,步伐乱了,再也拿不出劲儿来”。那些短工们见此状,心领神会,“一个个精神抖数地跟上来了”,结果“到了开饭的时间”,“所有的短工,没有一个被丢下”,“二十五个短工吃饱了白面馒头,又受到精神鼓舞,浑身是劲儿,一直干到晚,全部领到了整工钱。”这一段故事,表现地主歪嘴子剥削雇工的手段极其阴险歹毒,跟《高玉宝》中那个“半夜鸡叫”的老地主不相上下。而十五岁的不起眼的“小半活”高大泉,按照他从小养成的嫉恶助困的美德,运用他从劳动生活中磨砺出的智慧,帮助了穷哥们儿,取得了人生第一次小小的斗争胜利。

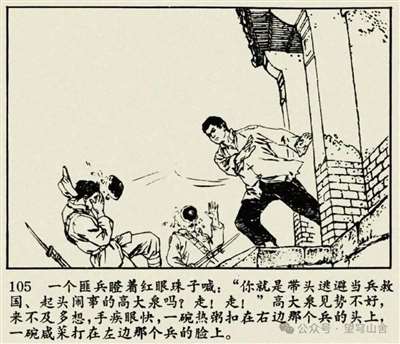

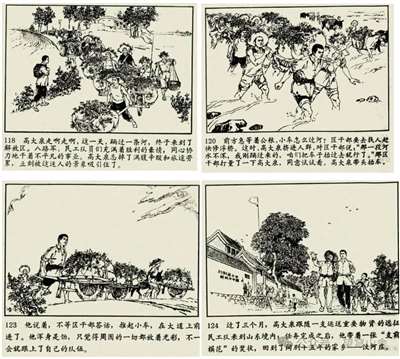

《引子》里还写到:高大泉听说齐志雄成了打鬼子的英雄游击队长,满心向往,想去找他参加游击队,找了三天也没能找到;为了躲避国民党匪军抓兵,高大泉“串联年轻人”,晚上“一块到野地睡觉,至死也不能给敌人当炮灰”;乐二叔病重,高大泉为了维护他,当面与地主歪嘴子斗争,歪嘴子找来国民党匪兵抓他,他奋勇逃脱;乐二叔病逝,高大泉离开芳草地村回山东老家,半路上遇到为解放军运送粮食的支前民工队伍,他主动加入,一干三个月,才带着一张“支前模范”的奖状回到老家;跟乐二叔的女儿成亲后第三天,高大泉“又参加了担架队,战斗在夺取政权的行列中”;高大泉听说芳草地村解放了的消息,要“先回芳草地看看”,在火车上听到新中国开国大典的广播,又听到老干部梁海山代表旅客讲话:“……中华人民共和国的成立,是新的革命斗争的开始,而不是结束。我们要将革命进行到底!同志们,我们人民夺取了政权,还要巩固政权,我们要建设新中国,搞社会主义!……”这种种经历的描写,都表现了高大泉的人生经验、处事能力和思想认识逐步提高的过程。

此外,小说中没有正面表现的土地改革运动的经历,对高大泉成为“高大全”也很关键,尤其是他对朱铁汉提到的:“咱们举行入党仪式那天,工作队队长罗旭光同志怎么讲的?他说,共产党奔的最终目标是实现共产主义,土改以后要搞社会主义。他说,革命不能歇气,脚步不能停留,得接着往下闯。”以及他经常拿出来翻看琢磨的、土改工作队队长罗旭光临离开芳草地之前写在送给他的笔记本扉页上的赠言: “一场在我们国家从来没有发生过的伟大艰巨、光辉灿烂的新战斗即将开始了!希望你在改造客观世界的同时,也要改造自己的主观世界:不断地克服小生产者的农民意识,不断地增强党性,成为一个为解放全人类、为实现共产主义奋斗终身的先锋战士。”这些话,聪颖善思的高大泉逐渐领会,并将他的正直善良秉性融入到对社会主义的理解和期盼之中。

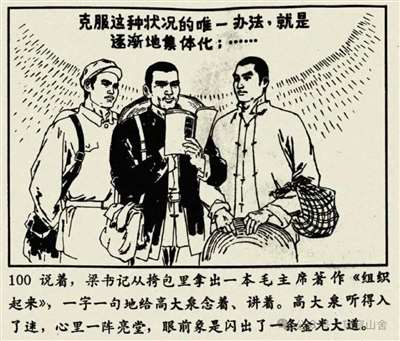

小说第一部第四十七章《趁热打铁》,讲述高大泉带着思想迷茫来到红枣村,第一次见到县委书记梁海山,听到他针对土改后农村工作所宣讲的毛主席《组织起来》的文章,听到他说“社会主义就是要逐步地、彻底地消灭私有制,挖掉这个祸根。所以说,谁如果在领着群众闹完土改后就停顿下来,那就不是真正的社会主义者,那是半截子革命,那是假的社会主义者,是冒牌货”,“见识”了他正在红枣村试行的互助组和合作社,高大泉因此“看到了我们这个新生土地上所萌发起来的、生命力强大新事物”。这些叙述,表现出高大泉的思想得到进一步提高、升华,更奠定了他成为致力于新中国社会主义事业的“高大全”的牢固基础。

综上所述,在《引子》和前面部分中,几个并不惊心动魄但生动细致的故事,为高大泉成为“高大全”做了令人信服的铺垫。高大泉聪颖善思的天分、善良刚正的秉性,与艰苦的生活劳动磨砺、正直的长辈言传身教,使他自然而然地对社会主义思想感到亲切、认同;而社会主义思想的引领、熏陶,又使他的思想、品德、人格、胸怀、情感、能力等愈加提高、升华。坚定不移走社会主义道路的意志,是他成为“高大全”的雄厚根基。

小说作者浩然以如椽文学巨笔,塑造了高大泉这位“高大全”式的真实鲜明的新中国社会主义英雄人物,他既是文学经典形象,又代表着人类文明的希望。

当然,人无完人,“高大全”的高大泉有时也难免会有不“全”之处。欲知高大泉有何不“全”,且看下文分解。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信