见证共和国系列丛书之一——我那三十年(1952-1982)连载2童年一

这是一本亲历记录。本站将分33次连载本书。敬请关注。

见证共和国系列丛书之一——我那三十年(1952-1982)连载2童年一

美好的童年(一)

(1948年—1955年)[本章共16小节,分四次连载]

1.我记忆中的故乡

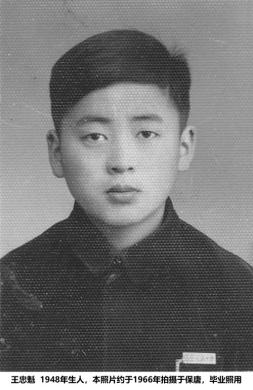

我的故乡在河南省滑县,万古乡双井王营是我们家祖辈世代生息的地方。我出生在全国解放前夕的1948年,农历二月初二。童年的时光大多都是在故乡度过的。

童年的记忆是残缺模糊的,而有些记忆却又伴随我一生,清晰不退。先说万古乡吧。它离俺村一里左右,平时常住人口并不多,但它是个重要的集市,隔日一小集,半月一大会。到了赶会日,方圆百八十里的村民包括县城道口的商人都提前一两天往这儿奔,在这里交换或买卖自家所需的物品。于是万古乡便一下热闹起来:在空旷的土地上临时形成了各种各样的专买专卖“街”,五花八门的杂耍艺人也云集这里大展身手。在这里你既可以深切地体会到什么是“自给自足的自然经济”,又能看到五行八桌、七十二行的求生写照。万古很有名气,恐怕主要是这“会”的魄力。

我记忆中的万古,有个只有在赶会时才唱戏的大戏园,还有一个可容纳两千人纳凉的玉皇阁。玉皇阁顶是琉璃瓦的,很有北京故宫建筑的风韵,此外还有个类似公园的地方,里边有个桥上坟,不知是哪个朝代的将相或公主的。还有一眼斜井,人可以步行下去取水,据说不论旱涝年水位总是不变,称为一奇。其它我就记不清楚了,遗憾的是,在我离别故乡三十一年后的1986年探家寻找我童年的这些记忆时,它们都消失了。

俺村之所以命名“双井王营”,其一自然是全村自古以来全是王氏家族。我记得,在解放初期全村共九十几户人家,除三户据老人讲是后搬来的姓海的回族皮匠外,其余全姓王。其二,不知上溯多少代,村里就只有两眼井,而且奇怪的是这两眼井打落在村东头路南侧,靠井台南边就有一棵好大好大的大榆树,没有人讲过老榆树有多大年纪。我只知道,每到除夕的晚上村里人抬上一挂百十来斤的大鞭炮,用梯子把这挂鞭炮高高地挂在树上,几乎全村的人都来看放鞭炮这一景。鞭炮是村里人集资自做的,点燃之后,有上天响的,有落地转的,还有满地乱窜的,共十多种花样,普通的响声中又夹带着声声巨响,老人说十几里都能听得到俺村放鞭炮。村子为什么会由井而取名,这是不是祭祖或祭村呢?我不知道。

我家住在村正中的道南,我家堂屋西北角还有一眼井,很多家都到这里担水。这眼井据老人讲是前几辈后来才打的,因为它太年轻,没法和那眼双井在一起排辈分,村名自然没提到它。

在我的记忆中,俺村三面环水,村东南有一条八里长的河汊是最大的,村北有一条人们取土挖的长方形水塘。村西侧是一个很深很深的水清澈透底的大水塘,塘中央长着一棵大柳树,站在塘边可以清楚地看到成群的小鱼游来游去,因为鱼太小的缘故,村民只在东南那条大河里打鱼、游泳。

提到游泳,我总觉得终身遗憾。村里的小伙伴们几乎个个是水中的好手,他们可以在深水中打水仗,玩捉迷藏时可以一头扎在水里好半天不出来,露头时却又在远远的地方,很少能被对方抓住。而我生在水乡,因七八岁前没有学会游泳,此后一生中再也没有机会学。我没学会游泳并不是因为我笨,是因为我是王家这一辈第一个长孙,老人们对我和我的叔叔们看管得很严,生怕出意外,决不允许他们带我到水中玩,这就把我变成了一个旱鸭子,只能站在岸边羡慕小伙伴们在水中的嬉笑玩耍了。

2.伴我成长的玩耍

我那时的童年是美好的,没有现代孩子那么多家教课业负担,与小伙伴们玩是我打发时光的主要办法。故乡的文化底蕴很深,孩子们的玩法也很别致,练杂耍是大家最喜爱的。大家在一起练下腰、打侧手翻,练顶技。我五六岁就学会了用长长的细木棍立在手指上,还能从手指把它移到肩上,有时还用脑门顶着玩。撞拐也是大家喜爱的玩法,包括十七八岁的大小伙子,一个不服一个。还有打耳儿、荡秋千等。记忆中过完春节,可能是正月十六到十八,各村的荡秋千高手还云集一块比赛,用竹竿高高挑起一块香肉,使肉与横杆处在同一水平线,谁能荡高并咬下这块肉便是奖品,会受到大家的羡慕。这些虽然都是游戏,但在玩中也培养了大家的机智和勇气,锻炼了身体。

故乡的知了很多,到了夏季,越是炎热的天,它叫得越凶,孩子们都喜欢抓知了玩。最初,可能是我还太小的原因,不能上树上去抓,便学着别人找个带叉的长把棍儿,再把蜘蛛网缠在叉上几层,拿着它去扣爬在树干上的知了。不知从何时起,我学会了上树捉知了,而且还有自己的优势,由于年小体轻,我能爬到别人很难爬到的、比杯口还细的树干上把知了捉到。捉时,我只用一只手抱着树干,另一只手腾出来,伸出食指慢慢地往知了后边移,到了知了后翅处突然一按,就把知了捉到手了。知了被捉,它叫得更凶了。拿着战利品下树,我的心里美滋滋的。

记得还有一种捉知了的方法,那是在大人们的带领下进行的。在无月光的傍晚,人们找些干柴在树木较多的空地上点燃,其他人用脚或棍子碰击树干,受惊的知了便会扑向火堆被人捉住。当然,被捉住的往往不光是知了,还有其它飞虫,人们这样做可以捉很多喂鸡。

捉知了虽然是孩提时的一种玩耍,但却使我从中受益。长大后我到了内蒙古生活,在同伴中我仍然很善于上树爬高,登高一点也没有恐惧感。但我却怕坐船,一坐船就晕水,这也和小时候的玩耍有关吧。在内蒙古,我在同学们中撞拐也很出色,比我高一头的大个子往往撞不过我,看来,儿时的某些活动会对人一生的成长大有帮助的。

到了东北,几年后我才在草甸子上听到类似知了的叫声并很费力地捉住了它,奇怪的是东北的这种昆虫不是黑色的而是绿色的,且一旦被捉,它反而不叫了,让我很失望。

故乡的烧柴比较缺,像我家这样十几口的大户也没有一个像样的柴垛,做饭都是拉风箱瞅着锅底烧。饭好了,风箱一停灶里几乎就没有火了。我从小学会了拿把小铲子找路旁的小草铲,然后一把把抖掉土装入小箩筐挎到家里晾干做柴用。有意思的是,到了秋天树叶落时,一有点小风,小伙伴们便纷纷跑出,每人手中拿着一个带绳的小竹签,在杨树底下比赛扎树叶。故乡的杨树叶有小碗口大,一二百个树叶被穿成长长的一串,绳子穿满了便拽着跑着送到家里。对于我们,这只是比赛玩,对于家里,这可能就是我最初的劳动了。

我还在叔叔的带领下捉过泥鳅,那也是很惬意的事儿。河汊干涸时,河底会裂成龟甲状,叔叔用锹或二齿钩猛然弄翻一块,下边的泥鳅便急着往另外几块底下钻,要快速将它们捧捉住。回家后我急着要吃,做饭的大人们便先让我尝鲜儿,方法是用纸蘸上盐水将泥鳅裹几层,放在热灰底下,一会便熟了。饭菜还没好,我就能先吃到几条自己捉到的泥鳅,吃得可香了。后来知道,捉来的母蚰子,东北叫蝈蝈,也可以这样吃,只不过需要先把头拔掉,在头拔掉的同时母蚰的内脏也就一齐清除了[ 东北人把母蛐叫三叫驴儿,认为它是公蝈蝈,其实它是母的,因为它的肚子里有卵,它后边的那把“刀”实际是产卵用的器官。东北有歇后语:“三叫驴没尾巴,你蝈蝈啊!”]。

3.讨人嫌的事

故乡盛产水果,杏与桃很多,特别是枣树,几乎多数人家的院子里都有。收枣是要到成熟时用竹竿子打的,可孩子们等不及,常常是几个要好的朋友找来个长长的高粱秆儿,在末端再弄个钩,夹上一个小棍儿固定牢钩子,然后顺着胡同找别人家露在墙头上的青枣,一个个往外钩,一会儿每人就能弄一衣兜。若被发现了,大人们也只是喊两声,我们一跑了事。别人倒不太计较几个枣,但我们毕竟是在做“贼”。

故乡有孩子们“劫道”的习俗。四月十八赶娘娘庙会的人,不论过哪个村都会“遭劫”。每当这时,被劫的人(多数是劫挑担的,推小车的)会抓出一把泥咕咕四外一扬,我们便四下抢着去找,放过行路人。拿到劫来的泥咕咕放在口中满大街地跑着吹着玩,来庆祝我们的“胜利”。

当然,回忆起来也确实有讨人嫌欺生的事。外村的少年路过村子,如果不认识人家,我们便会三五成群围着人家屁股后边撵,叫骂得却很“文雅”——“哪儿的小孩,打两骨节,你吃屁股堵儿,我吃脊梁骨!”

看,骂人还带点文绉绉的气味,可是却把人家吓得不敢回头。

4.赶会与过年

幼年时最高兴的事莫过于过年和随大人们赶会了。每逢会日,不论是爷爷、叔叔还是姑姑、婶婶,只要他(她)去,我总吵着去。可能大人们都惯着我,很少带比我小一岁的堂妹去。万古会热闹极了,一排排“街”人山人海,这“街”是专卖小百货的,那“街”是专管小吃的;这条“街”是自家针线活互相交换的,那条“街”是专门买卖牲畜的。有意思的是,就连卖针和人丹的,也唱得一套一套地吆喝,边唱边用手拿一根针往另一只手拿着的小软木片往上甩扎。当围看的人看卖针的扎了不少有人要买时,他会再甩上几根针奉送。卖人丹的和他几乎一样,也是一边唱一边往带眼的小工具上加。他们的唱法与相声《卖布头》里讲的一模一样,可惜当时我太小,没记住原词儿。

若赶上临过年的会,还会见到几处卖鞭炮的,站在高架子上边吆喝边放鞭炮,宣传自家的鞭炮如何如何的响,招来一大堆人看或买。卖皮鞭的则是打个场子,光膀子手提皮鞭甩得叭叭的响,不用鞭杆就能甩那么响,而且口中还一套一套的,那还有得有真功夫。我唯一能记得清的是卖茶水的,可能是他们的喊声最简单:卖茶水的推着独轮车,在人群中穿行,人多时一个劲地喊“借光,借光”,人稀处喊“热茶咧,开水(1 1 1|5 1 | 1 2|)!”

不过,最吸引我的还是那些打把式卖药的、练气功的,以及耍猴的和拉洋片的一些艺人,他们使我感到新奇或有功夫。气功师能把几百斤的大碾砣搬上身压来压去,真了不起。最有名的一名老气功师曾轰动万古乡。他七十多岁,苍白的稀发连着长绳甩过一丈高的横杆子后,几个青年把他吊起,他四肢平伸,挂上满满的八桶水,再咬上一木桶水,被杆后的人高高地拉起。水少说也有三百斤重吧,他却能四平八稳的,稀稀的头发竟然也不断。他还能只穿短裤在高高悬起的三口锋利的铡刀上行走、翻滚而面不改色。要知道,这三口铡刀是在万古当地选人磨快的。更绝的是,最后老人的节目竟是在立绑着的粪叉上,用粪叉叉中齿扎着自己的肚子,猛一松手,头脚高高地跷着转了几圈,吓得人们嘘声一片。

总之,童年的庙会给我一生留下了深深的印象,使我念念不忘。

孩子们都盼着过年,而我童年的过年尤其值得一记。我们王家是一个大户,仅我爷爷这个院就十三四人,加上我二爷他们等人共计三十来口人。刚过除夕半夜,先在自家按辈分逐一拜年,然后就提着灯笼一家家的在不出五服的亲人家拜年。满大街的年轻人又按辈分互相拜年问安。我年龄辈分都小,往往是没走完两个胡同,前胸特制的大兜就装了满满的核桃、枣、糖果了,无法跪下磕头,只能送回家再出来。至亲的长辈还会给我一些压岁钱。年过完了,我的零食比任何人都丰盛,这可能就是我盼年的主要原因吧。当然,看踩高跷,看打秋千,看民间武打戏也是我盼年的又一原因。要知道,故乡的踩高跷不像东北,不但高跷的腿高,许多人还能做跳八仙桌的表演呢!

(待续)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信