欧洲金靴 | 香港悲剧

所有资本主义的垄断弊病、金融与地产产业的历来顽疾、贫富分化带来的阶级承压及后果,在这座如其楼宇般始终表面上“向上生长”的城市里,早已埋下了祸根。

宏福苑的悲剧,得先从容积率说起。

我没查到具体的数据,但可以大致推算一下——

宏福苑共有八座楼宇,提供1984个住宅单位 。单位的实用面积介于431平方呎至485平方呎之间,而这种80年代建成的公共居屋,其“发水率”(即公摊面积比例)相对较低,实用率通常在75%-85%之间,这里取一个较为保守的80%实用率进行计算。

取单位平均实用面积:(431 + 485) / 2 = 458平方呎。

估算单位平均建筑面积:458平方呎 / 0.80 = 572.5平方呎。

估算全苑住宅总建筑面积:1984个单位 × 572.5平方呎/单位 ≈ 1135800平方呎。

转换为平方米:1135800平方呎 × 0.0929 ≈ 105516平方米。

地盘面积估算: 通过对宏福苑的卫星地图进行测绘,其地盘总面积(包括楼宇占地、内部道路、绿化及公共空间)约为2.9公顷(即29,000平方米)。

容积率估算结果:105516平方米 / 29000平方米 ≈ 3.64

这已经算是较高容积率了,尤其之于80年代,但是在香港后来的楼市爆炸岁月里甚至也就中等水平而已。

而如果考虑到宏福苑位于当时尚属市郊的“新市镇”,而非寸土寸金的港岛或九龙核心区,那么3.64上下的容积率又绝对可称高企。

香港的城市形态从根本上受制于其地理宿命与人口压力。

山多平地少(不足25%的土地为建成区)的地理现实与战后涌入的大量移民潮,共同构成了香港城市发展的基本矛盾。

1953年石硖尾大火烧毁了数万人的寮屋家园,这一事件成为香港公共房屋政策的催化剂。

港英政府介入住房领域,其首要目标是“安置”而非“安居”,即在最短时间内用最有限的土地为最多的人提供基本的容身之所。

这种“安置”心态奠定了香港公共建筑“垂直发展、高密度、标准模块化”的基因,也为危险埋下了雷。

至70年代,香港核心市区人口饱和且公共环境恶化,港英政府随即启动了雄心勃勃的“十年建屋计划”和“新市镇”发展计划,旨在将人口和产业从维多利亚港两岸的都会区疏散到新界。

大埔,这个曾经的农业墟市,正是在这一背景下被选定为重点发展的新市镇之一。

1974年,大埔被选为工业区所在地,并于1976年启动大规模填海工程 。几乎在同一时间,为容纳产业发展带来的人口,大埔的第一个公共屋邨——大元邨的填海工程也同步展开。

五年后,大埔被正式指定为新市镇,规划容纳二十二万居民。

这些在新填海土地上“从零开始”规划的新市镇,并没有选择低密度的发展模式。

相反,它们几乎是市区高密度模式的直接“复制粘贴”。

政府通过建设高层住宅、公共屋邨和居屋屋苑,以最高效率利用这些宝贵的“熟地”。

宏福苑(1983年入伙)正是在大埔新市镇开发的第一波高潮中诞生的。

它的选址、规划和密度,完全服务于新市镇快速吸纳人口的宏大目标。

因此,宏福苑的高人口密度、高容积率,本质上是大埔从传统乡镇向现代化高密度新市镇转型的直接产物。

与之相伴的,是1978年推出的“居者有其屋”计划即“居屋”战略,旨在帮助收入不足以购买私楼、但又超出公屋申请上限的“夹心阶层”自置居所。

检索多个关于宏福苑所在片区(大埔市中心)的家庭月收入中位数数据,范围大约在20490港元至24680港元之间——参照2025年上半年香港整体家庭月收入中位数(约35000港元),宏福苑居民的收入水平明显处于中等偏下的位置。

这也完全符合其作为“居屋”购买者的历史定位——他们是当年的教师、护士、纪律部队人员、小文员等,是前文所述的香港社会稳定基石的“夹心阶层”。

再说年龄层面。

宏福苑所在片区的年龄中位数大致在45.5岁至56.6岁之间,考虑到宏福苑于1983年首次发售,当年的购房者大多是二三十岁的年轻人。

四十余年过去,这批首代业主如今已步入退休或临近退休的年龄(60-70岁)(从这次火灾新闻报道的画面也可以看出,大量中老年受灾群体),即使部分单位已经转售(居屋在补地价后可在自由市场出售),但社区的整体人口结构无疑趋于老龄化。

随着楼龄增长,大规模的维修保养(如外墙翻新、水管更换、电梯系统升级等)变得不可避免且耗资巨大。

但是,对于一个以退休或临近退休、收入增长停滞甚至下降的长者群体为主的社区,要通过业主立案法团集资数十万甚至上百万的维修费用,难度可想而知。

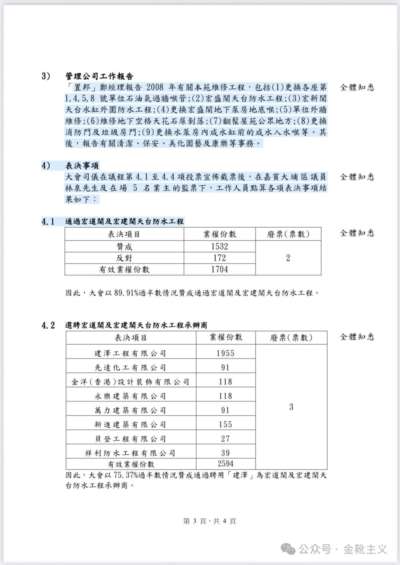

我查了一下宏福苑业主立案法团的会议记录,事实上早在2008年就讨论过维修工程。

但直到2023、2024年,大规模的维修才真正启动,这侧面印证了高龄群体在维修房屋这一事务上决策过程的漫长与艰难……

作为“居屋”,宏福苑的楼价虽然随香港大市上涨,但其升值潜力和市场接受度,始终低于同区、同龄的私人住宅,因为其户型设计、用料标准、会所设施等均无法与私楼相比。

这意味着,宏福苑的业主其房产的资本增值能力相对有限。那么当楼宇老化需要大笔资金投入时,业主会进行一种隐性的“成本-收益”分析……

香港高昂的房价,特别是私人住宅市场与资助房屋市场之间的巨大鸿沟,使得这些老居屋的老业主们在“住房阶梯”上被冻结了。

经过百余年的开发建设,香港已开发土地仅存275平方公里,占土地总面积比例仅为24.9%,远低于内地大中城市。

其中用于私人住宅土地更是只有二十六平方公里,用于公屋用地的则有十七平方公里,低密度的乡郊居所竟占去三十五平方公里——这也就意味着,如果不改变现行土地政策,根本没有足够的土地来盖房,香港市民的住房梦想是很难实现的。

在历史上,李嘉诚们普遍会于土地价格较低的时候购买大量土地,其中不少并未开发,而是放在那儿坐等升值。

仅所谓“地产四大家族”在香港囤积的农田就达到13950亩,加之现行香港法律对囤积土地并未作出严格监管,长期持有土地不开发并没有太大的风险。

因此,对李嘉诚等地产寡头们来说,囤着足够多的土地即意味着带来源源不断的利益,而不用投入太多的成本。

反观宏福苑的老人们,他们根本没有足够的财力在香港社会中“向上流动”,只能继续留守在日益老化的家园中,被动地承受着建筑老化带来的种种不便与风险。

这种阶层困境,进一步削弱了整个社区进行昂贵但必要的自我更新的能力,以致于在本次悲剧中付出了惨痛的生命代价。

要看到,这已经不是香港近年来第一次因房屋高容积率而引发公共生命灾难了……

上一次,就是新冠疫情时。

还记得香港疫情的超高死亡率吧?

死的大多都是老人,且都是高密度、高容积率的区域。

资本主义的香港生育率从1981年开始跌破2,1999年跌破1——到2022年上半年(疫情最危急时)呈现出的景象就是:感染密度恐怖的整个九龙半岛,正是香港的老年人密集区。

这些老人没有足够的子女资源也没有足够的社会资源,他们连一张病床都弄不到,只能靠天等死。

穷苦群体聚集的油尖旺区、观塘区、黄大仙区,全部是中低收入地区,也是住房容积率最为高耸的区域,亦是彼时香港疫情感染最严重的地带;而外资云集、寡头遍布的深水湾、浅水湾、赤柱湾等富人区,感染寥寥,一片歌舞升平岁月静好………

说完房屋与人口的结构,关于这次火灾不得不提的就是引发燃焰生长的竹制棚架了。

包括中国大陆城市在内的全球绝大多数现代化都市中,阻燃的钢管及铝合金脚手架早已成为建筑工地的标准配置,其标准化、高强度和防火性能被认为是现代建筑安全与效率的基石。

然而,作为国际金融中心和摩天大楼林立的典范,香港至今竟然仍大规模地使用一种看似与城市形象格格不入的传统竹制棚架……

从高达数十层的住宅楼宇维修,到新地标的拔地而起,那些由无数根竹竿和尼龙篾条构成的“空中森林”,依然是香港城市天际线中一道独特而又令人费解的风景线,甚至在香港还被许多人视作都市文化之一,是城市的集体记忆和视觉文化的一部分。

但这一次的火灾,让竹制棚架实在宛若地狱美学了…

竹制棚架能被延续,首要原因其实还是高密度、高容积率的楼宇,大量的旧楼需要定期维修外墙、更换窗户或冷气机。竹棚架因其轻便和灵活性,能够适应香港复杂、狭窄的建筑环境,可以轻松搭建出贴合各种不规则墙面和突出物的结构。

其次可能就是成本原因了,单层系统的竹棚架每平方米成本约在18至25港元之间,双层系统则在50至60港元左右。另有媒体估算指出,搭建竹棚每平方米通常只需一二十元,这确实比钢架的租赁或购买便宜太多。

但这些都不是核心要因,真正将香港楼宇“困在竹堆”里的,是这片地域挥之不去的封建行业垄断。

任何一项可能颠覆行业生态的重大技术变革,都必然触动其中各类参与者的切身利益。

在香港,竹棚架的存续与一个由工会、承包商、供应链乃至监管机构共同构成的、复杂的利益网络紧密相连。

这个网络中的各个节点,出于维护自身利益的考量,共同构成了一股强大的、阻碍全面转向钢架的极端保守力量。

搭建竹棚是一项高度依赖经验和手艺的专门技能,无法轻易被标准化或机械化。

一名合格的搭棚师傅需要经过多年的学徒期才能出师,这项技能是他们安身立命的根本,具有高度的排他性和不可替代性。

香港有注册的竹棚架工人早已形成了稳定的从业群体,有相应的薪酬结构,如若全面转向钢架,将直接导致这些工人面临“技能性失业”,他们长期积累的专业知识将瞬间贬值,需要重新学习一套完全不同的金属架搭建技能。

这种转型的阵痛和不确定性,是任何行业都会必须极力避免的。

在香港的政治架构和行业治理中,行会是一股不可忽视的力量。

比如在建造业议会这类法定机构中,通常都会有行会代表的席位,他们可以通过这些正式渠道,表达产业诉求,影响行业政策的制定。

任何试图强制淘汰竹棚架的提议,都必然会遭到行会方面的强烈反对,他们会以保障工人就业、维护传统工艺为由进行政治游说和抗争。

包括总承建商协会等行业组织,其首要任务是维护会员(即承包商)的共同利益。

在推广钢架的议题上,他们显然会持一种谨慎甚至矛盾的态度,即使一些大的承建商已经采用或不排斥钢架,但另一方面,为了照顾占大多数的中小会员的利益,协会在公开立场上很难支持一项会大幅增加会员成本的强制性政策。

因此,不论行业还是商会,都更倾向于维持现状,即允许市场自由选择,而非政府强制干预——那么所谓“市场选择”,自然就是维系竹架的持续使用以及竹架相关外溢行业的继续发展。

围绕着竹棚架,在香港早就已经形成了一条成熟而稳定的产业链,包括不限于——

竹材供应商:负责从内地(如广东、广西)采购、进口、筛选和处理竹材的商家。

运输与物流:专门从事竹材运输和工地配送的企业。

尼龙篾条等辅料生产商:提供捆扎竹竿所用的消耗品。

这个链条上的所有企业和从业人员,其生存和发展都直接依赖于竹棚架的持续使用。

全面改用钢架,将意味着整个供应链的覆灭,“百万漕工衣食所系”。

看到这里就应了然,这场宏福苑的悲剧,根本不是这单独一片社区、一栋楼房或某几户人家的个体灾难,而是香港这座从未进行过反封建革命、特别是未进行过群体性文化革命的城市,其固有的结构困局。

所有资本主义的垄断弊病、金融与地产产业的历来顽疾、贫富分化带来的阶级承压及后果,在这座如其楼宇般始终表面上“向上生长”的城市里,早已埋下了祸根。

---{全文完}---

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信