今天也谈谈“红嘴鸥”问题

我没有亲自见过滇池清澈的水质,在我映像里滇池一直都是犹如翡翠玉石一样的同时泛着一大股水藻腥臭的滇池,我知道滇池并非无法治理,而是受其它因素的钳制......我极其厌恶去滇池投喂海鸥,因为投喂不仅滥情,而且更会造成滇池的进一步污染。

我是夏冬,如果我们还有那么一丝丝对大自然的敬畏之心,让我们共同抵制这场滥情的活动。

每到冬天,成千上万的红嘴鸥从西伯利亚飞临昆明。海埂大坝上人潮涌动,市民与游客投掷面包、薯片、火腿肠,举着手机拍短视频,仿佛参加一场“人鸥共乐”的城市节日。这个被反复渲染的景象,最终成为昆明最响亮的城市名片——“看,海鸥都来我们这里过冬,这说明昆明的生态多好!”

然而,海鸥的翅膀无法掩盖滇池真正的面目。每年有百万人涌向滇池岸边驻足观看海鸥,每年被投喂的食物更是不计其数。这本应是一个人与大自然和谐共处的典范事件,可是,在缺乏理性与监管的滥情之下,它却造成了人类过度干涉大自然而近乎毁灭的生态事件。这些人为投喂的垃圾食物里,磷含量是鱼虾的几十倍、上百倍。它们沉入湖底,腐烂、发酵,像一袋袋化肥直接倒进滇池的血管。脆弱的高原湖泊根本承受不了这种暴击:水体富营养化程度常年全国第一,蓝藻一年年疯长,把整个湖面染成黏稠的油漆绿;夏天远远望去,滇池像一口沸腾的毒汤,恶臭十里之外可闻。底泥里汞、镉、铅超标几十倍,挖出来能直接列为危废。曾经清澈见底的“高原明珠”,如今成了中国最大的城市污水坑。

这场看似温情的喂鸥活动背后,实际上蕴含着难以忽视的荒诞。投喂行为本身正在不断污染环境,让大量残渣成为滇池富营养化的新来源;它也在慢慢剥夺红嘴鸥的天然觅食能力,使原本依靠捕鱼生存的野生物种变得越来越依赖人类;更深层的矛盾在于,在国内仍有大量同胞为温饱奔波时,城市却在以自我感动的方式,把本已有限的食物浪费在并不需要施舍的野生动物身上——这种“小资产阶级式的滥情”,本质上是一种脱离现实的虚假善意,不但无助于生态,也无助于真正需要帮助的人。

如果说海鸥的表演性繁盛仅仅是表面,那么滇池深处的魚类与水草,才真正记录着这座湖泊生态系统的兴衰史。过去的滇池曾拥有二十余种特有鱼类,随着1958年之后陆续引入外来物种,鱼类总数一度超过五十种,“水清鱼多”正是对那个时代滇池的真实写照。在上世纪70年代的开湖捕鱼统计中,渔民的年捕捞量高达三千至四千吨,其中七成以上是只生长于滇池的云南高背鲫。这种土著鱼的繁盛完全依赖于当年滇池的清水、丰草与健康的生态链。

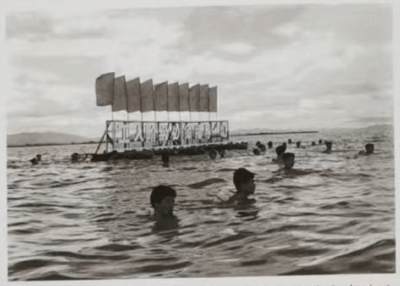

(上图为20世纪60年代的滇池。那时候的滇池水还很清澈,人们在滇池里游泳、洗衣服,沿岸的百姓甚至在滇池里淘米洗菜。一派鱼米水乡的景象。老一辈昆明人,对此情景应该有印象。)

(上世纪六十年代,滇池还没有受到污染,人们还能到滇池里自由自在地游泳。图为1966年7月16日,昆明在滇池举办纪念主席畅游长江10周年活动。)

(上图为上世纪80年代的昆明,天青云淡,湖水清澈,水面游者如织。)

(上图为上世纪80年代风景秀丽的滇池。蓝天白云,湖水碧绿宛如碧玉一般美丽。此情此景,宛若人间仙境一般。)

然而,随着上世纪90年代开始的一系列ZBZY自由化进程,水体污染加剧,高背鲫产量骤降,滇池所有土著鱼类的自然增殖遭到重创。昆明鲶、金线鱼、昆明裂腹鱼等昔日丰富的物种逐渐走向稀有,彼时的渔业资源繁荣如今只剩下冷冰冰的旧档案能证明它们曾经存在。植物的凋零同样令人痛心。20世纪60年代,高等水生植物覆盖面积占全湖八成,对水质要求极高的海菜花曾大片连绵铺展。然而,如今的滇池早已难觅昔日痕迹,鱼类凋零、草海消失,湖泊生态正在走向系统性的衰败。

更讽刺的是,为了挽救这一湖泊,我国从1996年开始推进治理工程,截至2020年,共投入了七百多亿元。重大工程接连实施,治理规模在全国罕见。然而,治理成效却并未达到巨额投入所对应的预期。2023年3月最新监测表明,全湖整体仍为轻度污染,若以总氮指标评价,全湖仍是劣Ⅴ类,富营养化依旧严重。高投入换不来结构性恢复,滇池的治理陷入长期而沉重的拉锯战。

事实上,二十多年前写在治理方案里的路径——截污、清淤、禁磷、退人还湖、恢复湿地——从未真正被坚决执行。要落实它们,就必须拆除沿湖违建、关停污染企业、禁止投喂活动、限制客流,并且砍掉“海鸥经济”这棵牵涉各方利益的摇钱树。而正因为需要触动这些固化利益,滇池治理才被一拖再拖,始终停留在半途与表面:只要海鸥仍在,昆明就能继续向外宣传“生态良好”;只要游客不断,酒店、餐饮、文旅经济就能持续获利;只要“人鸥共舞”的假象依旧,政绩的橱窗就能继续保持光鲜亮丽。

滇池的腥臭飘了三十年,但在某些人眼里,那不叫臭,而叫“旅游经济的香味”。于是滇池的问题从来不是“治不好”,而是在“治好了”之后,大量依赖海鸥表演维系的利益链将无以为继:喂鸥景观会消失,游客量会下降,政绩的幻象将失去支撑。

滇池治理的困境,绝不仅仅在于技术难度或行政效率欠佳,它更深层的矛盾隐藏在结构性的制度逻辑之中。

滇池的问题,是新自由主义主导型现代化的内在矛盾折射:发展被定义为产业扩张和城市规模增大,而环境则被默认为附属性、可牺牲性空间。在这里,资本有权先开发,社会再用公共财政去“兜底”。生态成本被外置化给全社会,而收益则集中在少数参与扩张的利益结构中。这种不对称的成本—收益机制,构成了滇池生态危机持续无法缓解的深层动力。

这种结构性问题,在新自由主义的话语中往往被掩盖为“技术不成熟”或“投入不足”。新自由主义的逻辑推崇“经济优先”,并相信只要市场增长足够强劲,一切问题终将解决。然而,马克思早已指出,资本只认识到“利润”而非“自然界与劳动者的统一体”。它破坏土地,又依赖土地;它掠夺自然,又必须倚靠自然维持再生产。滇池治理的困局之所以长期持续,正是因为我们在实践层面仍被这种逻辑所困:先破坏、再治理;先发展、再补偿;先排污、再花巨资修复。新自由主义只看到名义上的经济增长,却无意触及导致湖泊不断恶化的政治经济结构,也无意回应广大劳动者对优质生态环境的实际需求。

如果生态治理无法触及资本扩张的动力机制,那么它就只能在不断上升的治理成本与不断累积的生态压力之间反复挣扎。滇池的七百亿投入并非无效,而是被推入了一个不断填补“结构性缺口”的死循环之中。治理越深入,越能显出旧发展模式的破坏深度;而旧模式一旦继续维持,新的治理投入又不可避免地成为抵消旧利益的公共成本。

破解滇池困局,要在制度与发展理念上完成真正的转向:生态不是发展后的“奖励”,而是发展的前提。“绿水青山,就是金山银山”。人民对美好环境的需求不是次要的外部性,而是与经济结构同等重要的生产条件。因此,治理必须回到人民立场而非资本立场,以社会公共利益为中心而非利润为中心,将生态本身纳入生产方式的根本考量。

真正的生态修复,更不可能建立在浪漫滤镜或表演性滥情之上。它从不需要海鸥的聚集来充当“生态良好”的证据,而需要让滇池重新长出草,让土著鱼类重新繁衍,让湖泊重新具备自我修复的能力。这座湖泊的未来,不应该继续沉溺在幻象之中,而应回到自然本身。只有当滇池恢复到不需要海鸥作证、不需要人为制造繁荣的那一天,昆明才能真正拥有它所宣称的生态之美。

滇池的故事告诉我们,真正的治本之策不仅是治理湖泊,更是治理导致湖泊不断被污染的制度逻辑。只有当社会发展摆脱资本自我增殖的偏狭逻辑,回到以人民生活品质与生态安全为核心的道路上时,昆明才能真正拥有它所宣称的生态之美。滇池治理不仅是一场生态工程,更是一场深刻的社会工程。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信