看似微不足道,实为幕后英雄——不止是“玉米”的故事

在波澜壮阔的清代西南边疆史中,一个看似微不足道的角色——玉米,却扮演了至关重要的“幕后英雄”。

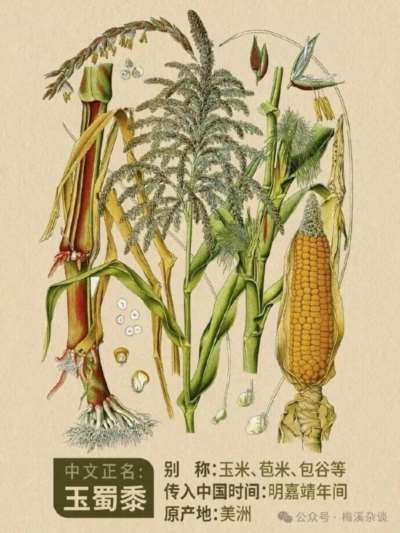

玉米,在我国又被称为玉蜀黍、包谷、苞米、棒子、玉茭子等等,光看这样式繁多的中文名,就知道玉米自从明代传入我国后广受国内各个地区百姓的爱戴。

当学者们聚焦于雍正、乾隆两朝轰轰烈烈的“改土归流”运动时,他们的目光往往被宏大的战争场面、复杂的政治博弈和显赫的帝王将相所吸引。

然而,在这些大历史叙事的背后,一种来自遥远美洲的农作物,正以其独特的方式,悄然改变着西南地区的社会、经济与生态格局,为清帝国实现其政治雄心提供了坚实的物质基础。

可以说,没有玉米的广泛种植与推广,清代在西南地区的改土归流政策或许将面临更为艰巨的挑战,其进程也可能大为延缓。

01

咱们先得搞明白改土归流是啥,说白了就是大清要把西南少数民族地区那些世袭的土司给撤了,换成朝廷派的官员去管理地方。

“改土归流”是元、明、清三朝在西南少数民族地区推行的一项重要治理政策,其核心在于废除世袭的土司制度,改由中央政府直接派遣流官进行统治,旨在将边疆地区纳入与内地一致的行政管理体系 。

然而,这一政策的推行并非一帆风顺。在清代以前,由于西南地区山高林密、交通闭塞、瘴气弥漫,加之土司势力根深蒂固,中央政府的控制力始终有限。

土司不仅是地方的最高统治者,更是土地的所有者,他们掌握着当地的政治、军事和经济大权,百姓耕种其地,必须向其纳粮当差。

这种制度在元明时期尚能维持,但到了明末清初,随着社会经济的发展,土司制度的弊端日益凸显。土司们常常为争夺地盘而互相攻伐,甚至公开武装叛乱,严重威胁到中央政府的权威和边疆的稳定。

这事从明朝就开始定下了国策,可西南那帮忽叛忽复的土司是打了又抚,抚了又打,折腾了上百年,钱没少花,血没少流,可就是治标不治本。

您想,土司在那世袭了几百年,经营了几百年,朝廷想控制边区,只是派几个流官驻点兵能行吗?真正要让一片土地归化,最关键的是得有人,得有成规模的汉族移民过去垦殖定居,交粮纳税,最好还能形成村镇;没有人口基础,什么王化、什么治理全白搭。

那么问题就来了,西南那地方山比田多,“地无三尺平”,传统作物像水稻、小麦在那里很难大规模成片种植,海拔高、气温低、土层薄,汉人农民根本不愿意去。

《黔南识略》(由清代贵州巡抚爱必达于乾隆年间主持编纂,全书共三十二卷,系统记载了贵州各府厅州县的建置沿革、疆域山川、民族构成、财政赋税等政区地理信息)里面就写得明明白白:黔省山多田少,瘠薄异常。稻谷所出无几。

朝廷一想这不行,光派官没人去,政策就得搁浅,总不能叫人移民过去天天捡菌子吃野果吧。就在这个节骨眼上,玉米,也就是当时叫包谷的东西闪亮登场了。

02

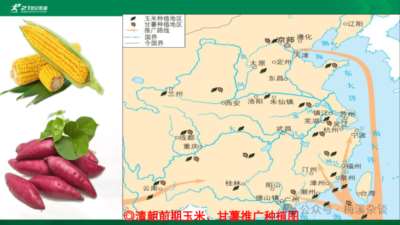

玉米这作物不是中国原产的,它是大航海时代之后从美洲传进来的,大致在明代中期就引进了中国。不过,传入中国之初,玉米在明代尚未被广泛种植,人们出于猎奇,只当玉米是一种稀罕作物。

当玉米经过风土适应、技术改造在中国逐渐“开花”之后,它的特殊性不再,反而在当时成了比较“鸡肋”的作物:

第一,玉米虽然产量不低,但是与传统优势作物,特别是与稻麦相比,传统农区土地珍贵,玉米没有竞争优势。

第二,农民已经习惯种植传统作物,特别是轮作复种体系,形成了一种比较稳定的种植制度,玉米作为新作物很难融入。此外,种植传统作物的技术也比较成熟,即使这是一种次好技术,农民也不愿意轻易改变。

第三,人们对于新作物的口味适应也要经历一个相当长的过程,玉米更难被古代中国饮食系统接纳。

因此,玉米在传入我国后很长时间处于尴尬局面,尚难以粮食作物的身份登上历史舞台。

不过,玉米的命运很快有了巨大的转机。时间进入清代,特别是康熙、雍正、乾隆三朝,中国的人口经历了爆炸式的增长。人口的急剧增加,使得原本有限的耕地资源变得日益紧张,人地矛盾日益突出。

尤其是在南方地区,土地兼并现象严重,大量农民失去了土地,成为无地或少地的“棚民”或“流民”。为了生存,这些农民不得不将目光投向那些尚未被开发的山区。

而西南地区,凭借其广袤的山地和相对宽松的政治环境,成为了这些移民的首选目的地。然而,西南山区的自然环境恶劣,传统的稻麦等作物难以生长,这使得移民们的开垦活动面临着巨大的挑战。

正是在这种背景下,玉米的价值被重新发现。它的高产特性,意味着在同样面积的土地上,玉米能够养活更多的人口;它的耐旱、耐瘠薄特性,则使其能够在陡峭的山坡、贫瘠的薄地上生长,极大地拓展了可耕地的范围。

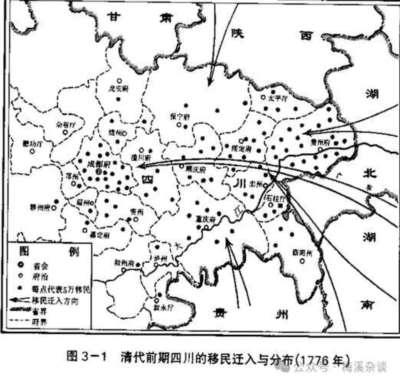

因此,随着清代“湖广填四川”等大规模移民潮的兴起,玉米也迎来了其在西南地区爆发式推广的契机。

另一方面,玉米之所以能够在西南山区迅速推广,其根本原因在于其独特的生物学特性,这些特性使其完美适应了西南地区的自然环境。

首先,玉米具有极高的产量。在当时,玉米的单位面积产量远高于当地传统的粮食作物,如荞麦、粟米等,能够为人们提供更多的热量和营养。

其次,玉米具有极强的耐旱和耐瘠薄能力。它对土壤的要求极低,无论是陡峭的山坡,还是贫瘠的薄地,甚至是石缝之中,都能顽强生长。

这一特性使得移民们可以“遇山开山,遇壑填壑”,将以往无人问津的荒山秃岭,变成可以耕种的良田。

最后,玉米的适应性非常强,其生长期灵活,可以与豆类等作物进行套种,极大地提高了土地的利用率。

这些特性使得玉米成为了解决清代人口压力和粮食短缺问题的“金钥匙”,也为西南山区的开发提供了强大的农业技术支持。

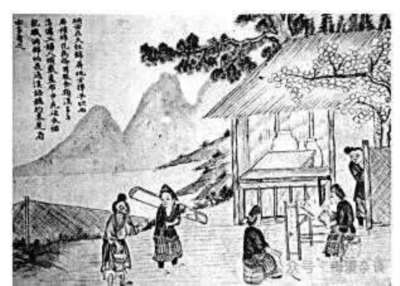

在清代,那些涌入西南山区开垦的移民,被称为“棚民”。他们大多来自湖广、江西、福建等人口稠密的省份,由于在家乡失去了土地,不得不背井离乡,来到陌生的山区谋生。

这些棚民的到来,为玉米在西南地区的推广起到了决定性的作用。他们不仅带来了先进的农业生产技术,更重要的是,他们将玉米的种植技术带到了西南的每一个角落。

棚民们“烧舍种植杂粮,包谷尤为大庄”,他们砍伐森林,焚烧草木,用最为原始和野蛮的方式,将一片片山林变成了玉米地 。在湖北建始县,县志记载“巨阜危峰,一望皆包谷也”,生动地描绘了当时玉米种植的盛况。

棚民的涌入,不仅加速了玉米的普及,也深刻地改变了西南地区的社会面貌。他们与当地少数民族杂居,相互影响,共同开发着这片广袤的土地,为后来的改土归流奠定了坚实的人口和社会基础。

后来人们发现玉米适应性强、产量高,食之耐饥,不需要艰苦的田间劳作和长时间的等待,并且能够适应山区的生存环境,有助于充分利用之前不适合栽培作物的边际土地,较传统山区旱地作物如粟、大麦、荞麦、糜子等更具优势。

因此到了清朝初期,玉米栽培开始迅速传播和推广,并且在河南、山东、江苏等10余个省份形成了较大的种植规模。您别小看满身颗粒的棒子,它简直就是为山地农业量身定做的神器。

首先,它不挑地是地就能活,清代农书《三农纪》里说:包谷,一名玉麦,宜山土,不择肥瘠。管你是陡坡峭壁还是碎石地,只要有点土,它就能长。乾隆年间的《镇雄州志》里面讲的更直白:包谷,汉夷民人,依为命源,虽悬崖陡壁亦种。

您听听,虽“悬崖陡壁亦种”,这生存能力,水稻小麦看了腿肚子都得转筋。其次,它产量还不低,虽然比不上平原地区的水稻,但在山区他就是产量“一哥”。

清代中期一批地方志,像《遵义府志》《大定府志》都记载“玉米亩产二担有余”,虽然比不上良田的水稻,但对比粟黍这些传统旱地作物肯定是遥遥领先的。尤其是在新开垦的山区,头几年产量甚至更高。有了这个打底,移民才敢拖家带口往山里走,最关键的是它还能当主粮。

《植物名实图考》里说它磨面为食,“无异饼尔”,就是说口感不差、顶饱,人也愿意吃。不像有些杂粮吃多了胀气反酸,玉米没那毛病,这就让它从救荒杂粮升级成了定居主粮。

所以我们看到,从雍正到乾隆,伴随着改土归流的军事推进和政区设置,一大波汉人移民扛着玉米种子就进山了,种玉米、开山地、搭窝棚,慢慢站稳脚跟,一批村寨聚落就这么出现了。

乾隆《贵州通志》里面就写,“向来包谷一种,惟为赖此以饥荒,今则山头地脚无处无之”,就是说原先只是荒年才种的玩意儿,现在漫山遍野都是。

而玉米这金色引擎一发动,人口数据直接炸了,乾隆40年云南还只有310万人,等到咸丰元年好家伙直接飙到740万,贵州也是从340万猛冲到540万。

暴涨的200多万人可不是凭空变出来的,除了本地猛生,更大一波是拖家带口的移民潮,你猜靠什么喂饱这么多张嘴?

没错,就是这漫山遍野、石头缝里都能长的玉米,更重要的是,玉米和移民进来后直接动摇了土司统治的经济根基。

03

这场自发的、规模庞大的移民运动,从根本上改变了西南地区的人口结构。汉民数量激增,在许多地区甚至超过了当地少数民族,形成了“汉多夷少”的局面。

大量汉族移民的涌入,对西南地区延续了数百年的土司制度构成了前所未有的冲击。土司制度的核心,在于土司对辖区内土地和人口的绝对控制。百姓依附于土司,耕种其地,向其纳粮当差,形成了一种封闭、自给自足的社会经济体系。

然而,汉族移民的到来,打破了这种封闭的格局。这些移民大多不受土司的管辖,他们直接向朝廷缴纳赋税,成为所谓的“编户齐民”。

他们的到来,不仅侵蚀了土司的经济来源(土地和人口),更重要的是,他们带来了内地先进的生产技术和文化观念,对土司的权威构成了挑战。

随着移民数量的不断增加,土司的统治基础被逐渐架空,其权力被“空心化”。当清政府决定废除土司、设立流官时,这些已经扎根山区的汉族移民,成为了新政权的坚定拥护者和支持者,为改土归流的顺利推行铺平了道路。

土司制度的经济基础,是其对辖区内土地和人口的控制。然而,玉米的推广和移民的涌入,从根本上动摇了这一基础。

一方面,移民们开垦了大量的山地,这些新开垦的土地,大多不在土司的控制范围之内,使得土司能够征收赋税的土地面积大大减少。

另一方面,移民的到来,也导致了人口的流动和重新分布。许多原本依附于土司的少数民族百姓,也开始学习汉族移民,开垦山地,种植玉米,从而摆脱了对土司的依赖。

土司失去了对人口的控制,其统治的根基便不复存在。此外,随着商品经济的发展,土司地区的封闭性也被打破。

移民们种植的玉米,除了自给自足外,还可以拿到市场上进行交易,换取其他生活必需品。这种经济活动的增加,进一步削弱了土司在地方经济中的主导地位。

可以说,玉米的推广,就像一把无形的利刃,一点一点地割断了土司制度赖以生存的经济命脉,使其最终走向崩溃。

同时,玉米的引入和推广,也深刻地改变了西南地区的社会结构。在土司制度下,社会结构呈现出一种金字塔式的等级结构,土司位于金字塔的顶端,拥有绝对的权力,而广大农奴则处于社会的底层,没有人身自由。

改土归流和玉米的推广,打破了这种僵化的社会结构。一方面,大量汉族移民的到来,带来了内地相对自由的社会关系,冲击了土司地区的农奴制度。

另一方面,玉米的种植,使得许多少数民族百姓也能够通过辛勤劳动,获得相对独立的经济地位,摆脱了对土司的完全依赖。

随着玉米产量的增加,商品经济也开始在西南地区发展起来。农民们将多余的玉米拿到市场上进行交易,换取自己需要的其他商品。这促进了城乡之间的物资交流,也催生了一批地方性的集市和城镇。

例如,在凉山彝族地区,彝族群众会在固定的场期,将囤积的玉米背负到集市上,与汉族商人交换布匹、针线等生活用品。

这种互通有无的贸易活动,不仅满足了人们的生活需求,也加强了彝族与汉族之间的经济联系。

在一些地区,甚至出现了以玉米为原料的加工业,如酿酒、熬糖等,进一步增加了玉米的附加值,促进了地方经济的发展。玉米贸易的兴起,为西南地区的经济发展,注入了新的活力。

随着商品经济的发展,一个新的社会阶层——自耕农和商人阶层开始兴起。他们拥有自己的土地和财产,社会地位相对独立,成为推动刀耕火种时代向精耕细作社会进步的重要力量。

04

玉米在西南山区扎下根之后,带来的可不只是能填饱肚子那么简单,它就像一根金色的杠杆,实实在在地撬动了整个西南地区的经济转型和社会变迁。

首先,玉米的广泛种植催生了一场深刻的农业革命,它让过去无法利用的大片山地变成了宝贵的生产资料。

乾隆《贵州通志》里算了一笔账,“包谷种一亩所获倍于他谷”,这种极高的土地利用率直接解放了生产力,农民不必再仅仅局限于狭窄的坝区水田,而是可以向山要地。

家庭所能耕种的土地面积大大增加,这就意味着除了满足自家口粮,很多家庭第一次有了稳定的粮食盈余。有了余粮,接下来会发生什么?

当然是市场交易,玉米这种耐储存、易运输的粮食迅速成为西南地区内部贸易的硬通货,地方志里充满了这样的记载。

比如,道光年间的《大定府志》明确记录,“郡地多种包谷,平民所食,多杂粮,而包谷为盛,且多售以获利”。这里的“售以获利”4个字分量极重,它说明玉米已经不仅仅是口粮,更是1种重要的商品。

那么这种商品能干什么?一条重要的出路是喂养牲畜,用玉米饲养生猪,成本低增重快,使得山区家庭规模化养猪成为可能。乾隆《平山县志》就捕捉到了这一变化,“山民多蓄猪,恃包谷为饲料,岁售远商,其利颇厚”,猪养大了卖出去,这就形成了玉米、生猪、现金的良性循环:

农民通过卖猪获得了宝贵的现金收入,可以用来交税,买布匹、盐、铁,改善生活,同时大量的生猪和火腿也通过商贩运往大城市,西南山区由此更深地融入了全国性的商品流通网络。

玉米带来的现金流还悄悄地改变着山区的社会结构。过去土司制度下财富和权力高度集中,而现在任何一个普通的农户只要肯出力开垦山地,精心种植玉米并发展养殖,就有机会积累起属于自己的财富,获得一定的经济独立性。这无疑削弱了旧有的人身依附关系,为清朝“流官”政府的基层治理创造了更好的经济基础。

这是一种无声但深刻的社会变革。当然任何大规模的农业开发都会面临生态的挑战,我们的先人也并非毫无察觉,他们很快就在实践中摸索出了一套与山地环境共存的智慧。

其中最了不起的发明就是玉米豆类间作系统,清代的多部农书如《三农记》都盛赞此法,“”若于包谷地中杂种豆,则包谷之力在实,豆之力在叶而根益土”。

豆类根部的根瘤菌,能固定空气种的氮素,相当于给徒弟免费施肥,有效弥补了玉米对地力的消耗,这种精妙的组合既收获了粮食,又养护了土地,堪称传统生态农业的典范,充分展现了我们先民可持续发展的远见。

当然玉米的深度开发还远不止于此,它的秸秆是优良的饲料和燃料,玉米芯可以用来培养食用菌,包谷的叶子包夜也能被巧手的匠人编织成手工艺品。这种吃干榨净物尽其用的方式,极大的提升了山区经济的韧性和农民的抗风险能力。

据《南川县志》记载,当地农民甚至用玉米酿酒,“包谷酒味劣,价廉,行销甚广”,看看又开辟了一条新的财源。

尾 记

回顾清代西南改土归流的历史,我们可以清晰地看到,玉米在其中扮演了不可或缺的核心角色。它并非战场上的英雄,也非朝堂上的谋士,但它以一种润物细无声的方式,深刻地影响了历史的进程。

首先,玉米以其高产、耐旱的特性,解决了西南山区的粮食问题,吸引了大量汉族移民涌入,从根本上改变了当地的人口结构,为改土归流奠定了坚实的人口和社会基础。

其次,玉米为清政府的军事行动提供了稳定的后勤保障,使得清军能够克服西南山区的恶劣环境,进行长期、大规模的征讨,最终压垮反抗的土司武装。

最后,玉米的种植,为新设州县的生存和发展,提供了稳定的经济来源,使得改土归流的成果得以巩固,西南地区真正实现了“内陆化”。

所以,别再以为历史全是帝王将相,一根小小的玉米才是真正消灭西南土司的那张牌,他不声不响地撬动了西南几百年的格局,完成了刀兵难以实现的真正征服。

这不是农业故事,这是一场教科书级的供给侧改革,用一款超级产品精准打击了土司的经济命脉。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信