【文艺批判】评小说《西游记》(下)

小说的局限性

《西游记》是我国古典文学中一部具有民主性的精华的作品,但它毕竟是封建时代的产物,题材是从一个充满宗教内容的取经故事发展而来,又出于一个封建士大夫知识分子之手,所以它存在着明显的时代和阶级的局限,存在着许多封建性的糟粕。主要表现在它对封建社会作了某些揭露的同时,追求和歌颂为巩固封建统治服务的所谓“王道”的政治理想,在“三教(儒、释、道)合一”的唯心主义观念下,鼓吹和渲染宗教迷信思想。这些都应该彻底加以剔除、批判。吴承恩虽然对封建社会黑暗丑恶的现象进行了揭露和批判,但并没有从根本上怀疑封建制度、封建地主政权的合理性,而是幻想通过推行“王道”以便在封建制度的基础上建立一个合乎儒家政治理想的封建王国。书中竭力歌颂玉华国“人烟凑集”“五谷丰登”,玉华王“重爱黎民”,仿佛是个“极乐世界”(第98回),正是这种思想的反映。作者更以“神通广大”的孙悟空跳不出如来佛掌心,反而被他“翻掌一扑”,压在五行山下,象征封建统治制度之不能冲破。从《西游记》中,我们可以看到,作者往往把希望寄托在封建王朝的最高统治者国王身上,把他们描绘成与众不同的“真龙”。尽管也暴露批判那些帝王的昏庸无道,却又为他们的罪行开脱,仿佛他们只是一时听信谗言,用错了人,只要善言劝导,除去魔障,便能迷途知返,重整朝纲,体恤下民,国泰民安。即使像比丘国那样的吃人“魔王”也能改邪归正。由此可见,作者并不想推翻封建制度,只想以“王道” 来改良社会;不是否定君权,而是希望以“贤君”代替“昏君”,或者把“昏君”教育成“贤君”。这是彻头彻尾的反动的主观唯心论!

其实,在封建社会里,根本不可能出现玉华国那样的“极乐世界”。所谓“王道”,本来就是剥削阶级制造出来欺骗人民群众的谎言。它抹煞阶级对立和斗争,散布对统治阶级的幻想,解除劳动人民的思想武装,腐蚀他们的战斗意志。鼓吹“王道”,不能给劳动人民带来任何好处,只能起到麻痹劳动人民、维护封建统治的反动作用。至于认为“昏君”一旦变成“贤君”,天下于是大治,这也是根本不可能的事。因为在封建社会不管是“昏君”还是什么“贤君”,都不可能代表劳动人民,他们只是代表剥削阶级,他们本身就是最大的地主头子!他们压迫、剥削人民的手段可能有所不同,而吃人的本性却不可能改变,我们绝对他们不能抱有任何幻想。“从来就没有什么救世主, 也不靠神仙皇帝”,劳动人民要翻身得解放,就只有起来革命,消灭一切剥削制度。

《西游记》对宗教、神权作了一些讽刺,但并不完全否定宗教、否定神权,而是主张“三教合一”。作品许多地方露骨地宣扬了佛法无边、因果报应和宿命论等宗教迷信思想,如“一饮一啄,莫非前定”,“人心生一念,天地悉皆知。善恶若无报,乾坤必有私”等等。特别有害的是,作品还通过许多具体事件的描写,把这种迷信说教具体化。如乌鸡国王不敬文殊菩萨,而招致报应,惨死三年(第36-39回);而寇员外因为“诚心斋僧”,地藏王菩萨便“延他阳寿一纪” (第96-97回)等等。书中第8回到第11回唐僧取经缘起的故事情节中,更是突出地露骨地宣扬了宗教迷信的封建糟粕。

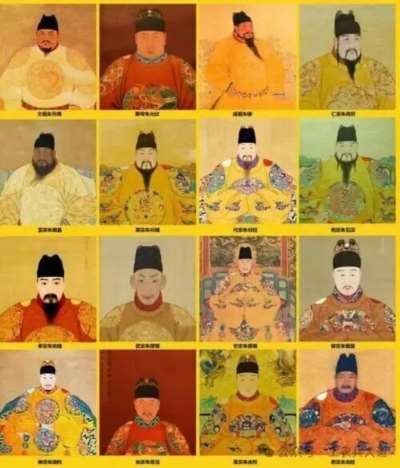

阶级斗争的经验表明,宗教是麻醉人民的精神鸦片,伟大革命导师列宁曾把它称为“世界上最讨厌的东西之一”。封建统治阶级鼓吹神权、鼓吹宗教,是为了巩固他们的反动统治。他们鼓吹神权,首先是把他们自己“神化”,所谓“受命于天”,是受“神”的委托来统治万民的;他们鼓吹“佛法无边”,或者一切靠“上帝”,就是想说明他们是“救世主”,违抗不得;他们鼓吹“因果报应”和宿命论,无非是想说明人民的贫穷痛苦和统治阶级的荣华富贵,都是“命里注定”,并不是由于阶级的压迫和剥削,所以劳动人民只能听天由命,任统治阶级宰割而不能有越轨行动,否则就是“获罪于天”,不得好报。统治阶级就通过宣扬这些“紧箍儿”,来禁锢人民的反抗意识,使之不敢动弹。吴承恩鼓吹“三教合一”,也是为了巩固地主阶级的统治。作品第47回写孙悟空劝车迟国王“也敬僧,也敬道,也养育人材,我保你江山永固”,就是最好的说明。神权思想、宗教观念是彻头彻尾的唯心主义,它主张有一种无形的东西高于人类世界,主宰人类世界,这同马克思主义世界观是根本对立的,它根本违背了历史唯物主义,根本否定了人民群众是创造人类历史的真正动力的伟大真理。直到今天,帝修反还在妄想依靠“神”、依靠宗教来欺骗人民,并乞灵于唯心主义来蒙蔽人民的思想,不断制造变相的“救世主”的偶象,鼓吹反动的唯心史观、英雄史观,企图以此达到其反革命的政治目的。所以我们对形形色色的唯心论,包括对《西游记》中的宗教迷信思想必须彻底批判!

其实对孙悟空这个形象,我们也应该一分为二,进行分析批判。我们一方面要看到他的斗争,具有一定的社会意义,同时要看到在这个形象的塑造上,也深深地打上了作者的思想烙印,具有严重的时代和阶级的局限。孙悟虽然曾经大闹天宫,甚至还喊出了“皇帝轮流做,明年到我家”(第7回)的豪言壮语,但他并不否认“天宫”里需要有“皇帝”来统治,而且他后来对自己过去的闹天宫还表现出有悔改之意。他对观世香说:“我已知悔了”(第8回),后来又在玉帝面前以臣民自居,表示:“臣今皈命,秉教法门,再不敢欺心诳上”(第58回)。产生这种情况是可以理解的。从作品里面的描写中,我们看到,促使孙悟室多次反出天宫的原因,主要是因为“玉帝轻贤”,“不会用人”(第4回),一句话,是由于玉帝昏庸,他才树起反旗,自封“齐天大圣”,与天廷抗礼。但是如来、玉帝他们毕竟还是“强者”,所以他才被压在五行山下受罪。一旦他认为他不再受骗,可以摆脱五行山的重压,协助唐僧取经救东土众生,又能“再修正果”,于是就很自然地“皈命” 了。在这里,孙悟室反对的只是“昏君”,并不完全否定皇帝。譬如遇到了玉华王那样的“重爱黎民”的“贤王”,他甚至欣然地接受了三个王子“拜他为师,学他手段,保护我邦”的请求,热心地向王子们传授神力和武艺。可见在大闹天宫、大闹地府时,虽然表现了他对玉皇大帝和阎罗天子的蔑视和反抗,但在的头脑里,还不可能有彻底否定封建制度和封建皇帝的思想。这正如他一个筋斗云,可以翻出十万八千里, 但却跳不出如来佛手掌心一样,闹来闹去始终没能闹到封建制度这“手掌心”以外的地方去,他的思想也被“紧箍儿” 紧紧地箍在封建思想的范畴里。归根到底,这是作者的世界观的局限性的反映,是时代和阶级的局限的结果。

小说的其他方面

综上所述,《西游记》的思想内容,有民主性的精华,也有封建性的糟粕。作为一部取材于民间的古代文艺作品,它的主要倾向是好的。它广泛地揭露和批判了黑暗的封建社会,歌颂了对天宫、地狱统治者的反抗斗争,也反映了古代人民征服自然力的理想愿望。《西游记》里一些生动有趣的故事,因为包含着一定的社会意义,人物的行动、语言和心理状态被写得活灵活现,这就使故事免于枯躁乏味的毛病,而且有喜剧性的艺术效果,使人爱读,这是它艺术上成功之处。但书中也还有些地方却片面追求怪异,失去社会意义和积极的内容,诙谐风趣在这里变成了油腔滑调、庸俗无聊,就需要严肃批判了。《西游记》的语言一般说是口语化的,比较生动活泼,富有表现力,主要人物的对话写得比较好,注意语言的个性化。书里大量地采用了民间的语汇和成语,运用得比较自然,虽然使用了作者的不少家乡话(苏北方言),但总的说是通俗易懂的.

附录视频可到原公众号观看。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信