基层指战员角度的抗战,《征程四部曲》读书笔记(1)

八路军战斗在古长城,1938年,沙飞 摄

1、久仰某老革命大名,找来他的“回忆录”四部曲来看,结果差点没背过气儿去,您老人家好好写回忆录,非弄成小说,史料性顿时衰减大半。不过还得说,毕竟是那个时代走过来的,生活气息很足,还没看到打仗,于是想起肖玉老爷子的《高粱红了》。其实老八路们本身就很有料,小说虽然好看,但总觉得真实性差一些,可惜啊!

2、冀中老八路姚雪森的小说《易水河》,虽然号称“小说”,但实际上是回忆录,各种原因想必是怕牵扯太多得罪人,不过批了文学的外衣,却照样干货满满!刚看完了前11章,国民党的各路溃军过冀中的狼狈与荒唐,土匪、溃军在空窗期拉大旗扯虎皮,番号林立,扩军有道,写得非常生动,跟地方文史资料几乎都能对上。

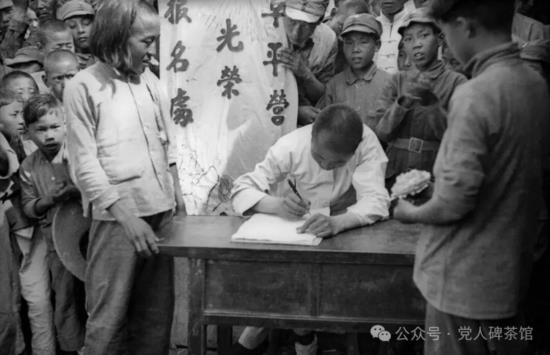

阜平青年报名参军,沙飞 摄

3、黄道炫先生的论文,最近的几篇总称赞共产党是能坚持信仰不同流合污的“清流”,看《易水河》就能读懂这两个字。卢沟桥后丢了平津,各路“国军”一路南溃,番号不同折腾老百姓的本事各异,地主有钱人照样遭殃。然后各路有枪的草头王群起,抗日的本事没有,祸害老百姓的本事花样翻新,一个个创意无限。比如某部队起势晚,别人嚼过的馍咋吃啊?为征兵就想了个集体结婚的损招,来当兵就给你娶媳妇,你看中谁家大姑娘小媳妇,咱就抢过来。所以随后面对八路军和日军,冀中地方势力必然分化严重,云泥立判啊!

4、为“捅蘸”就大吹国民党军,但是看姚雪森的“小说”里的南撤的中央军和29军的军纪都够不咋样的,这位冀中八路的讲述和我老家冀鲁豫交界地区的文史资料、老人回忆,还有我祖父的讲述基本一致。河北各路民军暴起,与其说是最初是为了抗日,不如说是“好汉护三村”,连庄会抵御溃军。但这三十年,为了捅蘸,就都不说了,这些烂糟事只存在于史料中了。

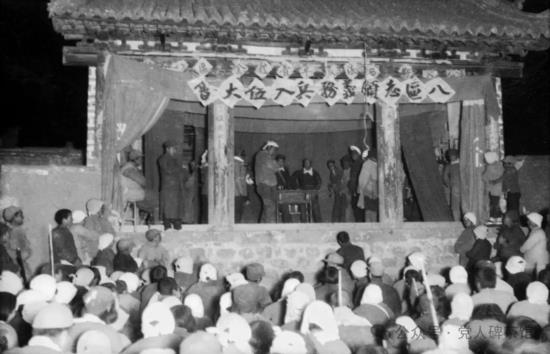

八区志愿义务兵入伍大会,沙飞 摄

5、姚雪森小说体的回忆录里,易县民军的军事干部宋学飞很有趣,原本八路军不看好他,毕竟大地主大商人家庭出身,又是旧奉军干部,会不会跟党不一条心?然而造化弄人偏是让人放心的出了问题,不放心的跟定八路走到底,不但没跟老主公投敌,还救了政委(55年中将),61年晋升少将。顺便说冀中从民军到八路都对旧奉军、东北军干部评价积极,对29军评价极差。突然想起来大名鼎鼎的马本斋烈士也是奉军出身。

6、抗战时期我军曾经大量收编改造土著部队,后者好听点叫民军,难听点就是流民武装是土匪,让他们接受我军的严格纪律化,戒除各种不良嗜好,还缺衣少吃,想想难度就够大的,虽然有抗日的大旗在,但人总有个基本需求,还有个转变过程,可是鬼子不给你这个时间让你慢悠悠来,于是矛盾难免激化,搞不好不是八路来硬的,就是民军把八路派的干部都干掉。姚雪森的《易水河》结尾,赵玉昆叛变还是很血腥的,把一个团里的营连干部和几乎所有共产党员都给鬼子送了见面礼。同样韩钧在豫西也遭遇事变,地方干部和下到民军的政工干部,都被叛变的民军一勺烩。

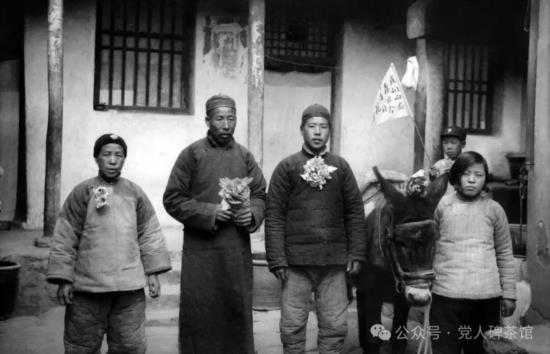

伪京郊自卫团典礼,可见穿警服的伪警

7、给鬼子打下手的伪警备队穿什么军服?早些年,朋友拍电视剧,请我当历史顾问的时候,服装组的兄弟问过我,我说穿警察的,黑衣白帽箍,因为我看到过老照片,姚雪森的第二部《狼牙山》也验证了这点。提到赵玉昆叛变后带的易县警备队去打八路军,这些黑狗子的衣着特点就是“黑衣,大檐帽上有白边”。

8、东团堡战斗为时间轴,40年初秋狼牙山地区我军的主食黑豆饼、小米粥和腌咸菜,能搞点黑枣、酸枣就是改善生活。黑豆吃多了就容易便秘,卫生队治这个的特效药叫硫苦,也就是硫酸镁。如今有人用这玩意儿减肥,但医生会说不行,因为服用后可导致严重的腹泻,引起脱水或电解质紊乱。但在那年月却是八路军的特效药,艰苦岁月难怪民军出身的干部熬不住,连红军干部因为吃喝叛变的也不在少数。

电影《狼牙山五壮士》剧照上色版,可见晋察冀我军军服的实际颜色

9、原先不太理解明清的棉甲防护力能有多少,姚雪森的回忆录提到冲破鬼子包围圈的一仗,同行的战士感觉被后面同志推了一把,杀出第三道包围圈的时候,才发现背包最外面的一双千层底布鞋,被掏了两个洞。顺着找,发现背包里两枚九二式重机枪子弹,也就是大名鼎鼎的“野鸡脖子”射出来的。革命战争年代总有这样的奇迹,有怀表银元挡住子弹的,也有千层底挡住重机枪子弹的,当然也有无数好同志牺牲在征程!

10、鬼子大扫荡的时候,八路和日伪军吃啥?姚雪森的《狼牙山》里写:八路军吃发霉的小米饭、黑硬的窝窝头,下饭的咸菜和辣椒都没有,有时熟饭都没,能遇到小河沟把小米泡软了吃就很不错了;后来看到伪军吃剩下,撒得到处都是小米饭,烧焦的锅巴,就大快朵颐;顺便还提到了鬼子的野战食品,饭团子+鱼干。看来大家的后勤都够悲催的,毕竟咱们是穷国,鬼子这个low逼帝国主义日子也不好过。

据点里的日军和它们的重火力——九二式重机枪

11、大扫荡的时候,敌我都很疲惫,打完东团堡,鬼子对狼牙山区进行了报复式的大扫荡,光包围圈就有好几道,姚雪森的营冲出三道包围圈后,缺衣少吃,周围到处是日伪军,意志不坚定的逃兵就出现了,有的还曾是赵玉昆叛变时坚决找部队的好同志。姚和副营长被鬼子堵在院子里,鬼子也累了竟没详细搜查就睡了,呼呼啦啦屋里屋外睡了足有一个小队,都没注意还有俩八路藏在房梁上。半夜鬼子睡了,他们顺了一挺轻机枪、一只三八大盖,还有个饭盒:两个金黄色饭团(估计也是小米)、四块酸甜咸菜和两块咸鱼。看到这八路流口水了,可放在现在看,小鬼子的日子以战养战的日子也不好过!

12、1941年8、9月间鬼子对狼牙山区的扫荡,八路军虽损失不小,缺衣少吃,五发子弹都金贵得不得了,好歹咬牙挺过去了。为应付今后的困局,晋察冀一分区开始精兵简政,姚雪森的团从三营缩编到四连,他那个营的营长、教导员也都下放了。但八路还是低估了鬼子的凶残和未来局势的发展,从41年到44年,鬼子对狼牙山区数次大扫荡,不说八路就说易县老百姓有多惨?县志上说33万人,少了一多半!

被日军控制的红枪会组织

13、1941年秋鬼子对狼牙山区的大扫荡,让八路军诞生了著名的狼牙山五壮士,可你知道鬼子怎么对待八路军的伤员和护士吗?姚雪森的《狼牙山》记下了他遇到卫生队时听到的,卫生队同志亲眼看到的,伤员都被鬼子用刺刀挑死,至于护士下场更惨,我不想说了,今晚看不下去了。顺便想起侮辱狼牙山五壮士的公知,越是读史,越是对这些货色痛恨,真是好日子过惯了就想着骂八路爱鬼子才觉得有趣是吗?!

14、1942年秋天,元氏县抗日政府在旷村(今属河北省石家庄市)召开全县干部大会。与会人员大都“便秘”,吃黑豆、糠麸和树叶子吃的。会还没有散,不少人就坐立不安,会议无法正常进行。县长吴秋只好“对症下药”,号召大家开展一次“互助拉屎”活动。男女分开,自愿结对,大家都撅屁股拉屎,你帮我挖,我帮你掏,一点儿一点儿往外掏大便。所用的器械呢,就地取材,木棍、钥匙、筷子等,也有干脆用手指头的,只要是一头光滑的都可以用。事后,一首快板书很快流传开来:“抗日战争真是难,拉屎如过鬼门关。吴县长,真是沾,拉不下屎来(号召)用钥匙剜。党政军民同甘苦,日本鬼子早完蛋!”——这就是鲜活的历史真实,今人也许觉得尴尬,某些作家要是表现出来一定是黑化,但我却看到了浓浓的革命乐观主义,再苦,那时那人那党也坚持,坚持着带领群众走向光明,不打倒日本帝国主义誓不罢休!

面对人民的支持,我们是不是该想想?

15、姚雪森被从一分区主力部队精简到县大队,第一个任务就是回家掏汉奸。这种驻村的汉奸,虽人枪不多,却是叛徒赵玉琨的神经末梢,本乡本土的汉奸了解情况,随叫随到对我武工队和地方干部威胁极大。作为年轻的老革命“逃”回家,汉奸并不怀疑,原因很简单,当时形势太严峻,谁都知道八路缺衣少吃露宿山沟太艰苦了,别说本地人逃散严重,陕晋籍甚至长征干部都有。所以我党我军历来宣传“一不怕苦,二不怕死”,死容易一咬牙了断了,苦最难需要韧性,坚持坚持再坚持。

16、当了汉奸给鬼子、警备队当坐探还是有利可图的,姚雪森的族兄姚春波原也是民军改编的八路,后随赵玉昆叛变,成了几个村的警备队小干部。八路的军政干部县团级和分区领导也是吃黑豆,可他家能吃烙饼卷鸡蛋这是相当诱人的。所以鬼子能在当地安排大量的密探,他们中的多数并非地赖子,而是普通农民为了口吃的就愿意出卖八路。当然还有大量的普通农民有了基本的民族意识,愿意跟定八路走。韦统泰的回忆可作为姚雪森的补充,这些爱国农民不少被鬼子抓到东北甚至日本挖矿,后来落实政策县里成立“情报员落实政策办公室”,可见好人还是多数。

别忘了这些大娘大嫂!

17、晋察冀一分区的伪军对八路狠,八路对由叛军和叛徒为主组成的汉奸也恨,处决的方式一般就是活埋。战争就是这么残酷,姚雪森带着武工队回村掏汉奸祸首,后者的老爹因为情节不重就给放了,结果老家伙回去就带着伪军去抄家,幸亏姚雪森戏演得好,装作逃兵,否则不堪设想。

18、姚雪森二次被精简,定易涞游击队解散,只留下基干人员组成武工队,他去了保满武工队当副指导员,这里的领导两老两少,队长35,指导员38,副队长20,副指导员18,真是全民抗战,无论少长。为了迎接新同志,吃了顿大餐:炒豆腐和炒豆芽,两碗面条和二两酒,这是沟外比根据地的伙食好太多了!

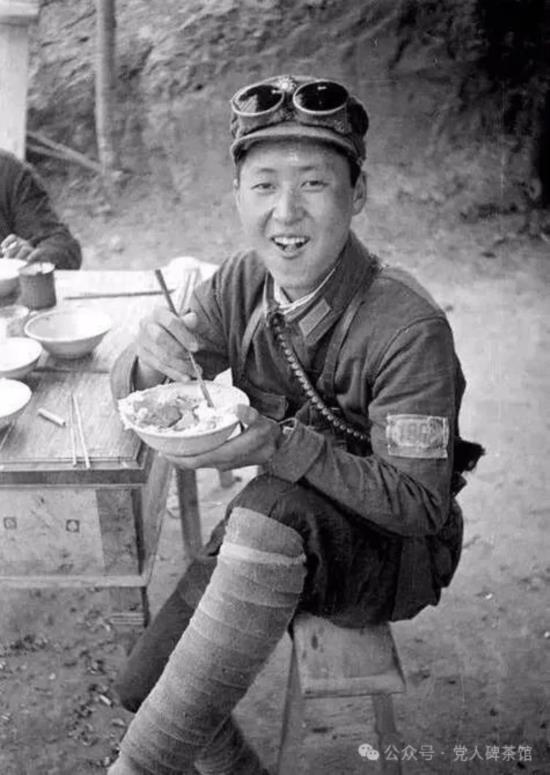

吃饭的八路军战士(晋察冀可吃不到这么好),(美)福尔曼 摄

19、武工队最讨厌狗,后半夜进村难免惊动这群货,它可没民族气节,听到生人就乱叫,惊动日伪坏咱的事儿!没办法很多根据地就搞打狗行动,扒皮吃肉,正好还解决了八路缺衣少吃的问题。不过保满武工队还有想法,认为不能都杀,都杀了房东不满意,且不易袭扰鬼子汉奸的神经,搞个“逗狗队”跟狗交朋友,让十来个村的狗都叫起来,我们再行动,据点里的鬼子和骑着自行车的汉奸快速反应车队就犯晕了,这叫声东击西,狗也帮八路抗日了!八路的统一战线做得好,跨物种了。

20、姚雪森到了保满武工队执行第一个任务还没出村就感到抗战的残酷,先是听到刚组建的区政府三名同志被易县警备队抓走,接着路上看到封锁沟边,三根木桩上吊着三具被掏空内脏的尸体,这些牺牲者是向狼牙山根据地偷运盐和布匹的商人,不管他们是逐利,还是出于爱国,他们的出发点都还是让八路军能挺过鬼子的残酷扫荡。

飞檐走壁的冀中我军,石少华 摄

21、鬼子和当地叛军组成的警备队对八路和通共者抓杀得再厉害,也没挡住老百姓对八路的支持,姚雪森提到保满武工队的一个点是个尼姑庵,三十多位比丘尼都是八路的基本群众,为我军做了大量实际工作。做饭洗衣搞情报、提供住宿,掩护我军行动,有些尼姑甚至和八路军干部战士结为夫妇。做媒的还是满城的李书记(估计是县委书记李陶庭),但这位娶了尼姑的武工队长是谁呢?我不敢猜是后来那位驻民德的大使,不过后者据说也当过小和尚。

22、在奇袭沈庄据点途中,姚雪森又一次见证了战争的残酷和鬼子汉奸的残忍狡猾,好不容易过了封锁沟(这玩意鬼子防御我军叫封锁沟,我爷爷回忆他们也挖沟,克制鬼子汉奸的机动性,叫抗日沟),又看到被虐杀的往山区送盐粮的同胞,这次是六具尸体,不但开膛破肚还缺胳膊少腿,而且为防八路收尸,尸身捆了手榴弹,周围埋了地雷。这可能是最早的诡雷了,鬼子不但后来对付美军在太平洋夺岛战用,还在冀中用来坑我抗日军民。

最大限度地动员群众,群众为什么要支持我们?

23、姚雪森写奇袭沈庄据点这仗拍成微电影都够精彩,战前民主研究怎么打,遇到什么情况怎么办,你干啥他干啥我干啥,武工队参战的同志怎么说话,怎么化妆,化什么妆为啥化这种装?甚至还提到我军军装是黄颜色的,质量差总掉色要用啥来染,战前要改善生活,驴肉烧饼+西红柿鸡蛋汤,打起来为啥要十来分钟解决战斗,最后烧了岗楼刚撤出来就听到远处的鬼子增援的枪炮声和汽车声。《清丰县志》上也有我祖父做县区领导打六塔、娄集、马村的几仗,可惜没有详情,想来也是如此。战争和鬼子都是“好老师”,八路要想发展壮大,必须边学习边进步,适应敌情我情。

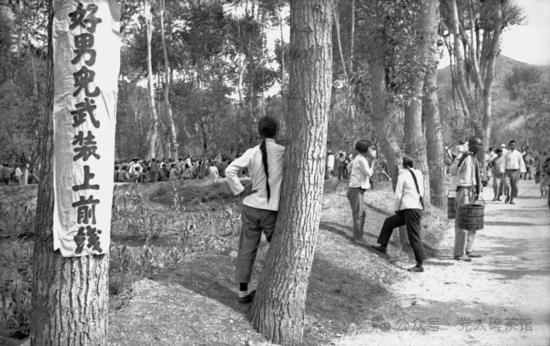

“好男儿武装上前线”,沙飞 摄

又:没办法,还是得听劝,重新注册个新的个人号,因为老号,太“享受待遇”了。至于什么“待遇”?老熟人,懂的都懂!

不知道为啥,不能接受“搭尚”,所以老规矩,放出来攒尚马,大家随意,不勉强。

既然开新号,一开始就得跟老号有点小小区别,比如把原先在其他地方的东西,攒到这里,毕竟自己的一亩三分地,虽然有点生涩,觉得拿不出手,但是既然决定谋生,那就不能觉得“丑气”。看过的朋友,也别觉得有点“隔夜”,毕竟很多读者朋友还是没看过的。

基本就这样,慢慢把新的搞到这里,希望能晚点“享受待遇”吧?

好了,该做晚饭去了,孩子七点放学,没吃的可是大事!

2025年11月24日18:22于郑州

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信