马克思理论中的个体与集体关系探讨

马克思的个体与集体关系理论绝非偏向集体而消解个体,而是构建了以个体为本位的辩证统一体系。个体是集体的历史起点与价值归宿,集体是个体实现自我与社会联合的必要形式。从虚幻共同体到真正共同体的演进,本质上是个体不断突破异化、实现自我解放的历史过程。

长期以来,不少解读认为马克思的理论体系偏向集体而忽视个体,萨特甚至提出“个体在马克思思想中似乎不可避免地空场了”。

这些认知存在明显偏差。实际上,马克思并未脱离古典哲学以个体为基础的理论传统,更未扬弃个体价值,反而以“现实的个人”为核心基石,构建起个体与集体辩证统一的社会理论体系。他的理论也并非是以集体统摄个体,而是强调个体是集体的起点与归宿,集体始终是服务于个体自我实现与社会联合的手段。

一、 理论溯源

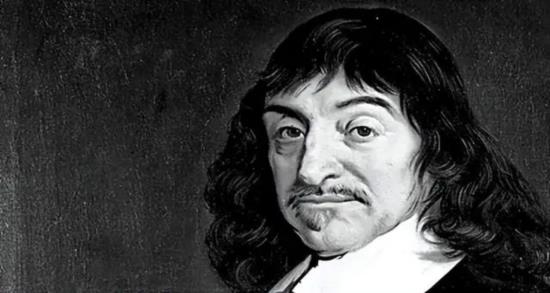

从笛卡尔开始的古典哲学就是以个体为出发点建构理论体系,将个体的理性与主体性置于重要地位。而马克思也继承了这种传统,只是未停留于对抽象个体的探讨,而是将“现实的个人”——即处于具体历史情境、从事实践活动、受物质生产条件制约的个体——确立为哲学与社会理论的核心范畴。马克思讨论的范围更加宏大,但始终围绕的是个体的真实生活场景。

在批判继承古典哲学的同时,马克思对黑格尔及青年黑格尔派的理论进行了修正。黑格尔在法哲学中提出,集体乃至国家的普遍性与特殊性是市民社会的最终目的,市民社会终将被普遍的国家所取代,他理论中集体对个体的压制倾向显而易见。青年黑格尔派仍是这种继承,理论悬浮于现实之外。马克思则明确指出:“家庭和市民社会都是国家的前提,它们才是真正活动着的;而在思辨的思维中这一切却是颠倒的”。这个论断表明,国家并非天然的“普遍共同体”,也不是市民社会的基础与目的,而是个体实践与社会关系发展到一定阶段的特殊产物,存在的合理性根植于市民社会与个体的真实需求。

二、现实困境

黑格尔之后,马克思敏锐地意识到,传统一体化的共同体已一去不返,取而代之的是政治国家与市民社会的分裂,这一分裂直接导致个体与集体的长期对立。这种对立的本质,是个体私人生活与共同生活的分离,即个体性与普遍性之间的矛盾冲突在社会层面的集中体现。

在现实社会中,这种矛盾随处可见:个体为满足肉体生存需求,不得不参与社会生产劳动,如“为谋生而上班”的现实选择,与“追求无拘无束的理想生活”的个体诉求形成尖锐冲突;国家层面是以稳定、繁荣为核心目标的公共追求,与个体以幸福、快乐为导向的私人追求之间,也常存在难以调和的矛盾。并且,个体始终处于割裂的异化状态,作为政治国家的公民,个体需遵循公共生活的普遍性规则,追求超越私人欲求的“公共的善”;但作为市民社会的成员,个体又被迫陷入利益竞争的漩涡,以实现个体利益最大化为目标,这就不可避免地导致私人利益与公共利益、个体发展与集体诉求的对立。

更为关键的是,抽象集体对个体的压制进一步加剧了这种分裂。有些人将集体,尤其是国家抽象为脱离个体而存在的独立实体,将个体的集合所形成的集体理念神化为绝对真理,完全忽视了组成集体的每个个体的真实存在与能动价值。马克思将这种脱离个体的集体称为“虚幻的共同体”,它虽然看似规避了市民社会的利益争端,却以牺牲个体的感性存在与真实需求为代价,本质上是对个体主体性的消解与否定。

三、核心立场

在马克思个体与集体的理论中,个体在二者关系中具有本位地位,个体既是集体形成的起点,也是集体存在的终极归宿。

从历史生成来看,个体并非天生固定不变的存在,而是历史实践的产物,但集体的产生与发展始终服务于个体的需求。人类在历代的实践活动中,为了更好地应对自然挑战、实现自身发展,逐渐形成了集体形式,并赋予集体相应的理念与规则。因此,集体从诞生之初就具有工具性价值,它的核心使命是为个体的生存与发展提供保障,而非成为统摄个体、压制个体的绝对权威。那些将个体天生视为“羔羊”或“豺狼”,片面否定个体真实性、盲目肯定集体合理性的观点,本质上是忽视了人的历史性与能动性,混淆了个体与集体的生成逻辑。

从现实社会结构来看,即便是市民社会中的次级共同体——阶级,其内部个体关系也未摆脱竞争与对抗的本质。马克思指出,尽管竞争把各个人汇集在一起,它却使个人,不仅资产者,而且更使无产者彼此孤立起来。这一现象进一步证明,脱离个体真实需求与主体性的集体,无法实现真正意义上的社会联合,反而会加剧个体的孤立化与异化。

从人类解放的终极目标来看,个体的自我实现是核心要义。马克思在《论犹太人问题》中明确指出,人类解放的实现有赖于个体成为真正的类存在物。“只有当现实的个人把抽象的公民复归于自身,并且作为个人,在自己的经验生活、自己的个体劳动、自己的个体关系中间,成为类存在物的时候,只有当人认识到自身‘固有的力量’是社会力量,并把这种力量组织起来因而不再把社会力量以政治力量的形式同自身分离的时候,只有到了那个时候,人的解放才能完成。”这一论述清晰表明,人类解放的过程始终以个体为主体,集体的价值仅在于为个体的解放提供必要条件。

四、实现路径

所以我们只是生活在虚幻的共同体中,但马克思认为,从“虚幻的共同体”走向“真正的共同体”,是个体与集体关系发展的必然趋势,但这一过程没有捷径可走,需要个体付出诸多阶段性代价。

在资本主义社会中,个体首先面临的是日益加剧的孤立化与异化。个体逐渐成为原子式的存在,丧失自身的个性以及与“他者”的独特区别,甚至沦为“物”的附庸,将金钱视为新的膜拜对象。但这些代价并非毫无意义,以“物”为中介的交往形式,客观上实现了个体之间形式上的平等与自由,为进一步追求实质上的平等与自由奠定了基础。同时,“物”的联结也极大地拓展了个体之间的社会关系,为更广泛的社会联合创造了条件。

阶级斗争在这一转型过程中扮演着关键角色。在马克思看来,作为阶级成员的个体,其之间的斗争越复杂、越广泛,就越能让个体认识到孤立状态的局限,推动个体从相互对抗走向自觉联合。激烈的阶级斗争不仅是社会矛盾的集中体现,更是促成新共同体出现的重要政治条件,而这一过程的主导力量始终是个体的共同实践与主动行动。

这意味着,个体并非要被动融入一个天生完美无缺、无需改造的集体,而是要在与他人的斗争、对抗与合作中,主动构建起一个“自由人的联合体”。那些主张毫无条件信任并服从所谓“完美集体”的观点,本质上未能将人从动物的类本质中彻底区分出来。动物的群体联合源于本能驱动,而人的集体构建则基于个体的自觉意识与主动实践,是个体在历史进程中不断探索、博弈与创造的结果,绝非对既定权威的盲目依附。

马克思为“真正的共同体”设定了明确标准,而这一标准恰恰凸显了个体的核心地位:“在这个共同体中各个人都是作为个人参加的。它是各个人的这样一种联合(自然是以当时发达的生产力为前提的),这种联合把个人的自由发展和运动的条件置于他们的控制之下”。这意味着,真正的共同体绝非压制个体的存在,而是为个体的多元发展提供充足可能性与保障条件,让每个个体都能成为“能在”——即拥有成为任何一种存在者的自由,却不必被强制固定为某种特定的存在者。

五、“自由”与个体价值

要彻底理解个体在马克思理论体系中的核心地位,必须明晰什么是“真正的自由”。这种自由绝非抽象的权利宣言或被动的免责状态,而是始终与个体的自我实现、主体性确立紧密绑定,是个体突破外在束缚、达成自我本质确证的核心路径,更是个体在社会关系中主动塑造自身存在的根本方式。

马克思在博士论文中,以原子“偏斜运动”的哲学隐喻为切入点,对个体自由的本质进行了深刻阐释。他首先对比了原子的两种运动形态:原子的直线运动遵循机械必然性,意味着原子作为个体的独特性会隐匿于规整的直线轨迹中,最终消解自身的独立存在,沦为整体秩序中无差别的“零件”,这正对应了抽象集体对个体的压制,个体在僵化的集体秩序中丧失主体性。而偏斜运动则打破了这种必然性枷锁,让物质形态的原子超越了纯粹的物理属性,升华为“原子的真实的灵魂即抽象个别性的概念”,成为真正独立的个体存在。

原子之所以能实现偏斜运动,核心在于原子之间并非只有相互吸引的聚合关系,更存在着相互排斥的张力。正是通过对他者的排斥,原子才得以摆脱被必然性支配的被动状态,建立起直接的自我关联,最终突破既定规则的束缚,达成真正的自由。这个哲学隐喻精准映射了人类社会中个体自由的实现逻辑,个体的自由绝非孤立存在的状态,而是在与他人的互动、区分与矛盾中生成的。通过与他人的差异确认(即“排斥”所象征的主体性边界确立),个体才能摆脱群体的同质化裹挟,拒绝成为集体机器中被动运转的“零件”,确立自身的独特性与主体性,最终突破外在环境与必然性的限制,实现超越必然的自由。马克思对此明确指出:“排斥是自我意识的最初形式;因此,它是同那种把自己看作是直接存在的东西、抽象个别的东西的自我意识相适应的。”这意味着,个体对自身主体性的认知,正是从与他者的边界区分开始的,而这正是自由的起点,更是个体摆脱集体异化、实现自我的前提。

马克思对“自由”的所有界定,始终围绕个体的自我实现这一根本主题展开,且这种自我实现绝非个体的孤立行为,而是在社会关系中、通过个体的主动实践完成的。个体无法脱离社会空谈自由,但社会的存在意义恰恰是为个体自由实践提供场域,而非反之。

六、结语

在马克思的理论体系中,集体的存在意义、社会关系的构建价值、甚至整个历史进程的推进方向,最终都指向个体的全面发展与自我完善。集体不是束缚自由的牢笼,而是为个体自由提供保障的形式,真正的集体会为个体的偏斜运动(即主体性实践)创造空间,而非强制个体遵循“直线轨迹”;社会关系不是限制个体的枷锁,而是个体实现自我的土壤,个体通过与他人的互动、协作与矛盾,不断丰富自我认知,拓展自由的边界;自由的终极目标,是让每个个体都能在确证自身主体性的基础上,达成全面的自我实现。简言之,马克思的自由观本质上是“个体本位的社会自由观”,个体是自由的主体,社会是自由的场域,二者辩证统一的落脚点,始终是个体的真实解放与自我完善,这也正是马克思强调“现实的个人”是历史主体的核心要义所在。

综上,马克思的个体与集体关系理论绝非偏向集体而消解个体,而是构建了以个体为本位的辩证统一体系。个体是集体的历史起点与价值归宿,集体是个体实现自我与社会联合的必要形式。从虚幻共同体到真正共同体的演进,本质上是个体不断突破异化、实现自我解放的历史过程。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信