争鸣|炼金术和病理学之外的“网左人类学”——兼漫谈近期“网左”小说(上)

《炼金术和病理学之外的"网左人类学"》最初来自于一次线下茶座,其以敏锐的视角切入了当下备受关注的"网左"现象,并试图超越简单的病理学诊断或道德批判。

原编者按

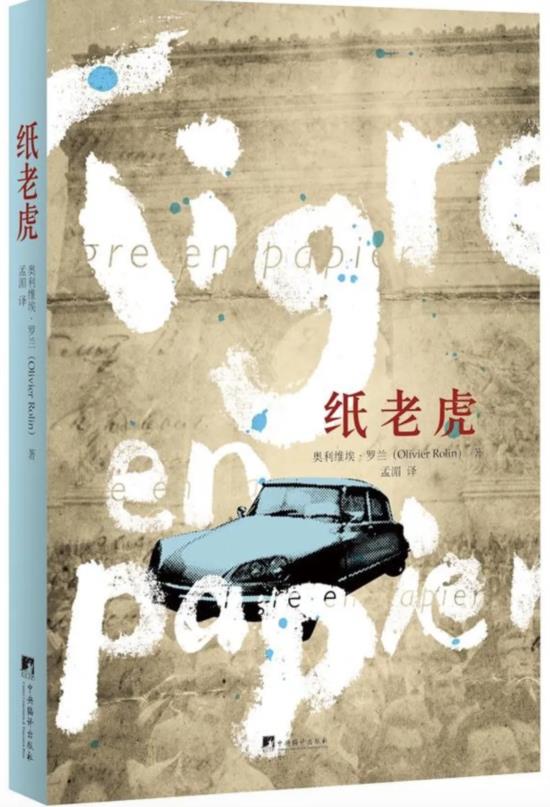

《炼金术和病理学之外的"网左人类学"》最初来自于一次线下茶座,其以敏锐的视角切入了当下备受关注的"网左"现象,并试图超越简单的病理学诊断或道德批判。作者巧妙地借助《纸老虎》、《垃圾桶选集》和《群聊里的革命》三部文本作为棱镜,折射出网络左翼青年在虚拟与现实夹缝中的复杂生存状态。

文章开篇即以马克思“新的斗争用过去的形象”为引,敏锐地指出当下左翼群体普遍存在的两种意识共鸣:一是认为身处“历史终结”的垃圾时间,新的斗争尚未真正展开;二是幻想未来的斗争必须具有绝对的纯洁性,与“糟糕的当下”彻底割裂。这种共享的心态,恰恰构成了理解"网左"现象的重要背景。

作者进一步深入剖析了“网”与“左”这两个核心属性的内在张力。在探讨“网络属性”时,文章超越了简单的技术决定论,指出早期互联网的去中心化幻想如何被平台资本的垄断逻辑所收编,使得政治表达沦为表演性的内容生产。而当转向“左派属性”,作者则质疑了那个看似清晰的“左转”叙事轨迹——从反感官方意识形态到成为自由派,再到皈依左翼——是否也暗含着将个人成长叙事公式化的危险,这种自我解释学的完整性反而可能遮蔽了真正的政治性。

最终,这篇文章挑战了我们习以为常的批判姿态,揭示出“网左”的困境在某种程度上是我们共同面对的困境。在历史仿佛停滞的“垃圾时间”里,在平台资本深度殖民日常生活的当下,我们都面临着政治性能动性萎缩的考验。这篇上篇为读者提供了一个重新思考的契机:不是急于划清界限,而是将自身也纳入审视的范围,探寻在控制结构中生长出抵抗与新形式团结的可能性。

文| acid、Ivan

按| deepseek

鸣谢| 一块红布、旺角金鱼

排版| Ivan

0

引言

《路易·波拿巴的雾月十八日》里有一句话,新的斗争用过去的形象1。不过我觉得,我们关注网左,不管是做病理学的、诊断性的研究,还是对他们的日常生活以及观念形成的过程做人类学、现象学、民族志的考察,不管我们怎样用科学或者学科的话语去修饰,我们的关注点还是新的斗争有没有发生,新的斗争是否进行。我们对网左的问询,都基于这个一定的标准去考验他,你能不能做事,你能不能成事,我们总是要诉诸背后一套判断标准和能做出这个判断的人的资格。

1马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》:“一切已死的先辈们的传统,像梦魇一样纠缠着活人的头脑。当人们好像刚好在忙于改造自己和周围的事物并创造前所未有的事物时,恰好在这种革命危机时代,他们战战兢兢地请出亡灵来为他们效劳,借用它们的名字、战斗口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出世界历史的新的一幕。在这些革命中,使死人复生是为了赞美新的斗争,而不是为了拙劣地模仿旧的斗争;是为了在想象中夸大某一任务,而不是为了回避在现实中解决这个任务;是为了再度找到革命的精神,而不是为了让革命的幽灵重新游荡。”

本文整个的论述会结合《纸老虎》这部描写法国68的作品,和近年来描写“网左”群体的网络小说《垃圾桶选集》(以下简称《垃选》)和《群聊里的革命》(以下简称《群聊》)。当然选择后面这两部作品是不是意味着承认后者对时代症候具有代表性,我们是需要非常谨慎对待的。因为它们距离我们的时代太近、甚至就发生在我们的附近,因此事实上这种反讽的背后很可能有一些很现实的因素,因此将其过度的“经典化”或许是成问题的。但如果考虑到这些所谓的网左小说本身就已经是某种现实关系的产物的话,我们该以何种态度来采信这种描述或评价呢?因此,笔者的态度是我们应该拉开距离——即不应该以一种侦探小说式的思考方式去寻找虚构与原型之间的对应,而是通过一种脱嵌式、的有距离的阅读来体会文本世界所提供的氛围、基本情绪与写作风格,从而悬置作者与笔下人物现实的利益关系,从而从文本本身不可取消的基本的物质性出发,来理解其所具有的历史意义。这种解读本身就是唤醒某种作者与读者之间的共鸣,从而解构作者可能隐秘设置的超越论位置——即我们这里必须放弃的是那种去蔽/解码的话语结构。

某部特殊时期期间创作的网左网络小说

据我自己的观察而言,无论是被评价的网左还是对网左做出批判的人,大家其实共享一些意识。第一个就是,现在是垃圾时间,是历史终结的时间,换句话说,大家的共识就是新的斗争并没有进行,或者至少现在没有进行。所以,“现在”就好像变成了一个没有任何宏大和直接的目标可以斗争的“中间段”:资本主义可能确实完蛋了,但是它现在大而不死。而新的斗争没有进行下去的这个当下里面,我们往往会观察到普遍的冲突,会觉得和我立场不同、生活方式不同的人不仅认识上错了,而且他们就是这个时代如此糟糕,如此停滞的直接原因;他们不仅是恶的,而且他们有罪。我并不是说我是例外,比如说我有一段时间,每天打开手机看朋友圈都会被恶心到,因为当你读了很多批判理论的时候,就仿佛这个世界的每一个触角都是很恶心的。这一点和Wendy Brown关于去政治化的论述也相关:外部世界改造不行了,就只能朝向自我改造和对他人的指责。所以网左是不需要真诚地回应的,我只需要对“历史关节点”负责就行了;这个想法网左可能也是一样的。或者说,我们的真诚回应的前提是一些人群的筛选,很像那个诺亚,末世来了,然后哪些动物朋友上方舟是需要我来考察的,有足够的理智或者理性思考能力的人才应该被真诚的回应。

与之相照的第二个意识是基于第一个意识的想象,就是这个新的斗争一旦发生,它必须是纯洁的,它必须是不造作的,它必须是无罪的,它必须和这个糟糕透顶的当下截然两段,背后的重点是我只有在那个纯洁的新场所当中才能找到一个位置。无数改良方案的最终历史结果使得我们末世论化,使得我们相信只有这种无罪的纯洁性才能够使得我们摆脱对立。这是两个普遍的意识,无论你是疯狂念经的王座的一员,还是热衷于批判王座的人,还是说我不是热衷于批判王座的人,但是他们总是在恶心我所以我不得不展开防御机制——其实三边可能都或多或少接受这种态度或者说mindset。

所以我在想,清谈念经的网左和疯狂实践的真左背后,在他们看似对立的和不可调和的背后,是不是有一些共通的问题;所以我的首要出发点就是希望能超越一个单纯批判的视角,因为那个单纯批判的视角往往只是对特定人群、特定思想风格的指责。哪怕我们承认这些指责是对的、是必要的(因为“对方给了更多更过分的攻击”),它最多也就是一个审丑而已。那如果说,我们想做的不仅是单纯批判,如何把我们自身纳入到这个问题框架当中?我并没有对这个事情有充分的研究,这可能根本不是一个学理化的问题,我的分享希望带着这样一个问题或者说这样一个矛盾,去探讨两个可能更广阔的路径,首先,我会回溯一下大家的王座批判的一些常见的点,第二个,就是给我们目前的批判理路或者研究理路拓宽一点思路。我希望能拓展两个方向:第一个,我们虽然批判网左,但我们会和网左面对同样的问题;第二个,网左虽然看起来非常的特权化,非常的让人讨厌,但它是否有某种办法联系到我们关于左翼群体和行动群体的脉络当中,哪怕我们认为网左是死尸,我们也要思考左翼的战车碾过这个死尸之后开向哪里的问题。

01

拆解“网左”中的“网”与“左”

1.1 “网左”的网络属性是什么意思

在一开始,可能我们需要讨论一些基本问题的重新处理。听我讲了一通,可能大家会疑惑:“这跟我脑袋里面设想的那个网左群体不太一样呀。我们想的网左就是一群整天活在qq群里面,说怪话,互相叫佬佬佬,彼此之间的生态位和关系和数学竞赛党差不多的这么一群人。这和我是没有关系的,我是线下左,我是正常左。”不过,我觉得,网左里面的“网”是什么意思,这一点可能是我们目前的讨论比较缺失的。网络已经成为所有人生活的媒介,这句话的意思是,把我们的私人经验转化成用户生成内容以供平台盈利这件事情在现在是非常自然的。我们这一代人长大可以观察到的一个变化就是早期的互联网的去中心化特征在今天被垄断平台所取代。这可能会导致我们浪漫化早期互联网的互助精神。不过这可能是网络内在的一个原则。Galloway有关协议(protocol)的论述启发我们,一开始互联网虽然具备去中心化特征,但它这种去中心化只是加强了控制。Qian Zhongkai的《激进网络哲学社群批判》一文里面也提到了,平台里的反馈虽然是一种交流,但这种交流在现在正在被市场化,一方面鼓励着对讨论的参与,但是另一方面讨论又被平台塑造为一种表演性的和同质化的东西。比如说我今天在知乎上发帖,我可能是对我的个人经验或者知识的整理和分享,平台可以通过现金去激励我,这直接改变了我上网发帖的目的,我发帖不再是单纯地分享知识的热情,而是为了争取地位和盈利流;不过呢,前者那个很纯洁的热情状态可能也不存在,在有知乎之前,我们还是会对互联网内容的消费区分成浏览者和站长,写博客文章同样可以收米。就像Galloway提示我们的一样,互联网的控制不是对于信息内容的筛选,而是在于信息流通的前提,就是要遵守一定的协议。

所以,就网络平台当中的主体性而言,在某种意义上,我们上次谈到的治理失败的人群在某种意义上恰恰也是最被治理成功的人群,也就是说这种失败反过来恰恰又被新自由主义所运用。线上知识社群的资本化,社群本身的资本化,不仅减少了政治表达的空间,而且直接对网络平台政治参与的可能性提出了问题,因为它直接改变了沟通和参与讨论的模式。

如果用马克·费舍的说法就是,《群聊》体现出的一种症候是,在今天晚期资本主义状况下,互联网基础设施活动是被“非空间化”的,我们生活在这些均质化的、岛屿化的“非空间”里。所以费舍本人说,今天的资本主义中是没有未来可言的,因为一切都被资本主义的实质吸纳变得非空间化了,一切都被碾平成某种技术的平面了,真正的政治性的必要前提是“幽灵性”的,意味着在这些场所中突然出现一个裂缝,一个错位导致某些已经被抹杀的东西以一种不合时宜的方式突然出现了。顺着这个想法,我们才会说《群聊》的讨论可能存在问题之处,不在于它的描写是不现实的,相反即便因为一些小圈子的矛盾,作者本人承认这一写作是一种恶毒的、阴湿的发泄,是不加掩饰的人身攻击,但今天左圈的高度精英化难道不是现实吗?而承认这一点不是要给任何人做轻易的道德指责或者道德辩护,因为就连我本人所身处的位置也难逃这个指责。这篇文章真正的问题是,我们仿佛在里面找不到一个能产生“幽灵性”的裂缝,一切都是平滑的再生产程序。裂缝不一定会发展成某种传统意义上想象出来的组织化的革命,但它的确意味着某种政治性的现身,意味着某种自反性的可能。但《群聊》呈现出的状况是极度悲观的,它呈现的更多是这种政治性的被抹去,并被替代成一种“朋友-敌人”的排他性的政治逻辑、小圈子之间或者内部的相互围猎。如果我们确实就是深受这一状况困扰,也就是说当我们去指责“网左的环境是一个粪坑”的时候,难道我们不应该学会勇敢一点,但是不要那么敏感、不要带有怨恨地去接纳、去认下来这个状况吗?

那这是不是意味着网络就像是这部小说暗示的,不能用来进行政治动员或者组织,搞真正的运动一定要去网络化?也不是。诸多事件表明:网络控制机制对于真的能够发动线下活动的言论同样也很敏感,所以它直接部署晶哥,直接顺着网线真实你,那至少这些言论是可能存在并且通过网络去组织的。这里只能做一个很二律背反的总结:确实不能说,网络平台能够很自然地促进我们的政治参与,因为这样的话,我们就很容易把网络设想成一个先天的、在形式上就具备解放性的技术;但是,网络平台仍然对于政治参与是一个重要的形式,至少我们无法设想一个无协议和无控制的状态,哪怕我们想生成新的抵抗场所,也没有回头路,而且确实很多情况下必须依赖信息平台,尽管信息平台同样是晶哥或者学院真实我们的一个直接路径。

总结:虽然网络技术是一个非常基础的东西,但就政治能动性这一点而言,我们绝对不能做技术决定论的推断。技术并不是中性的,技术一开始就不是中性的,很可能我们今天观察到的控制和剥削在互联网技术的协议内部就已经铭刻。但同时,网络的作用又是普遍的。我们很难超然于事外地评价特定群体、或者设想直接绕过网络去设想政治力量的形成。总之,网左的网络属性到底告诉了我们什么,我的结论虽然不靠谱,但只能是两点的假设:第一点,网左面临的现实生活困境,例如知识的审美化、或者治理的失败导致生活状况陷入了根本的不稳定性,虽然绝对没有在任何意义上打包票说他们就是革命性的不可能性,这并不能论证因为网左现实失意它们就先天具备革命性。但这同时也是我们都面临的问题,他们的确因此去在网络世界中寻找现实的代偿,这个机制是否大家都会有一点。第二点,网络参与以及网络互助的天然性虽然不能和平台切割,但它本身不是来自于网络平台,更不是来自于信息自身的解辖域化-去中心化的特征,而是来自于我们自身,或者来自于我们的政治意志(political will)。它的形式是多样的并且不是排斥性的,它只有以包容的、内在的方式才能增长,才能具备解放性。所谓包容就是我们不根据这个去把自我奠基在敌我划分之上;所谓内在,就是要承认,反抗和斗争是处于同一个平台之上的。

换句话说,首先,并不是网络或者信息这样的一个技术形式让我们找到了政治参与和互助的可能性,我们只能说,虽然我们生活这个社会和时代里面,去承载和开创新的集体互助平台不得不用网络这个东西,但是我们本身就有互助的精神。哪怕网线被拔了不会改变我的这个人格。其次,这里承载着政治意志的我们,恰恰需要一个长期的碰撞和判定的过程。政治意志可能会在很多事件当中形成,不管是解放性的事件还是压迫性的事件、不管是乐观还是悲观的态度,其实都反复长期塑造我们的政治意志,可能这是我们需要正视的一点。政治意志的形成只能是内在的,它不是一个我们自恋地认同的东西,我有政治意志一定意味着别的和我立场不一样的人也有政治意志,它的开端并不是纯洁的。就像那句老话说的那样,与其聚焦于“Good Old Things”,它完全可以且应该在“New Bad Things”中生长出来。这是网络技术给我们的启示,它是一种我们所有人都逃脱不了的“new bad thing”,尽管我们见证了垄断平台和算法的控制与剥削,网络同时也是我们需要积极发明新形式并且内在地改变的东西。接下来,我们需要讨论一下网络左派的左派立场本身。

1.2“网左”的“左派”属性是什么意思?我们从未“觉醒”过

怎样成为左派同路人?我关心的不直接是历史的、经济的结构性的因素,而是说,从个人的视角会怎么去解释自己立场的转变,而这个自身立场转变的一整个过程,作为一个自我诠释学,这里面是否有本身就成问题的地方是我们可以挖掘的。或许这里面最成问题的地方在于:第一、这些经历总是给我一种很浓的“思想实验”感。第二、这些经历虽然往往得到我们具体的个人生活的支撑,但好像又和我们生活中面对的真实情况关联不那么大,因为根据后者,我们理应能在个人转向的同时思考个人和他者的公共性连接,而不是仅仅只有一个思想转变的历程。当然,这种评判或者说分析有可能过于尖锐、苛刻以至于有点冒犯,这不是我的本意,但我还是想进一步深挖这点。我得知这一点的方法一方面是来自于访谈,另一方面是从我身边人的情况出发。我发现这个背后有着某种共性,而这个路径的前提是有一些被遮盖的部分的。我们之前会聊:怎么样说一个人算左派?我们之前的说法好像是说,等到“大的”来了你看他们怎么做,这个才算左派。不过,如果我们去听当事人去复盘自己的生活经验的话,他们往往有这样的一个成长路程:

(1) 在学校里面或者在社会里面遭遇到某种官方的、刻板的意识形态。

(2) 觉得这一套意识形态不对,于是每一步都反着来,很多人在这个时候成为了“自由派”。

(3) 自由派价值经过了人生的历练和现实事件的洗礼之后,回到了左派主义的意识形态当中。(平等的价值观,或者马主义作为一个理论的有效性)

某位老资历左人的生平,似乎印证了这一成长路程

这是我接触到的大部分人的轨迹。有一些细节可以再强调一下。首先,在第(2)部分,不同的人对官方意识形态做出的反驳具体方式是不同的。比如,有的人本来就是自由派,因为他的意识形态非常有机地直接根据他所处家庭的地位,直接地反映在他的脑海中。所以政治教科书对他而言本来就是空话,乃至所有的教育体系在他而言都是为自身的社会地位再生产攫取的一种手段。这是一种很常见的精致利己的功利主义者形象,而如果他根据这个规则不停地爽下去,那他不会有第(3)个阶段。而另一些人没有那种生活条件,所以他们的挣扎会显得非常理论聚焦,这也是我想说的空想性权力的一部分。

回过头来讨论那个“成长历程”,在第(1)部分那个决定你对官方意识形态的接受的部分会有两个情况。第一个是你作为一个除权者,作为一个dispossessed,对官方意识形态有想象性的认同:本意是好的,但就执行坏了,所以推出的结论是我来执行就可以了。这个第一步并不是一个纯净的实验室场景,因为我们在这一步其实就已经不是独立思考,而是处在更广阔的结构作用之下的一个结果了。它看起来构建了一个完整的角色弧光,看起来构建了一个相对完整的个人经验的反思路径,但这个路径之所以看起来非常的完整,就是因为我们会对他有所加工,这是自我解释的一部分。我们会赋予这个过程可能本身并不具备的连续性或者意义感,所以这个左转的过程对“我”而言就是顺理成章的,我可能也确实需要顺理成章的个人轨迹的描述来帮助对抗更大的创伤。

但它也带来了两个复杂的问题:(1)这种叙事不仅左派可以产生,右派同样可以产生,法西斯主义同样也可以产生。它仍然是封闭空间内的路径,个体的思想这个时候仍然在实验,它不一定会对现实利益负责,我可以基于我的理论自洽地设想我去当公务员我可以解决实际的问题,但这个和我们真的去做公务员涉及的社会要素、责任和能力是不一样的,可能到后者的阶段你意识到不可能这么自洽,可能会麻掉。(2)如果它在左派内部是一个唯一的轨迹,那就意味着左派群体的思路公式化了。总之,这个常见的历程并不能决定你是否成为网左,它可能仅仅是我们为了寻求完整的人生意义和路径,公共表达自身,而将多样化的、不可化约的自我成长用阶段化的、公式化的路径描述出来。如果它决定我们是不是网左的话,那这个历程就会被公式化,就会被仪式化:我们之所以判断自己不是网左,因为我们给自己总结出了这么一套过程,我们是完整的、我们可以在公共平台上面表达这个完整的自我;网左没有历经这一套过程,因为他没有考虑到现实,他没有用一个成长的轨迹去描述自己的生活。实际上,网左人类学一个重要的面向就是,大家可能会认为网左是某种没有经历过完整思想变迁的不成熟的状态,但是,看似更完整的思想变迁历程本身可能也是去政治化作用的产物,这个看起来成熟的立场里面已经包含了一种特权地位或者回溯性的自我阐释的构建。

最好的例证就是对网左的批判常常是一种“物化批判”:他们不能成熟地行动,他们不能承担道德的义务以及道德的高地,他们是不能思考、不具备价值的物。这种批判的僵局告诉我们:“网左病理学”的僵局极有可能是特权地位的滥用导致的。本应指向结构性要素的谈论以去政治化的方式转向了人群之间的划分和攻击。实际上,我们和网左之间的距离不是我们是否有完整的思想变迁过程,是否有充足的思想武器,不管这基于我们的现实利益还是学术教化。这是很大程度上“网左的病理学”并不能成立的原因之一,或者说如果这个病理学成立的话,那么不能接受交流、无法沟通乃至非理性的患者能不能在行动社群中存在,如果他们从行动社群中被驱逐出去了,会有什么保证说网左的中二病就能毕业吗?

所以更多的问题其实是,现在这种“个人即政治”的危险的泛化,好像我们有了一种个人模式的经验我们好像就已经够格了、是一个真正的左翼了。当然“真正的左翼”这种说法也不是很合适,但到了一个地步我们应该慢慢地变得不仅仅是你自己和你的经验的东西,到最后开始锻炼自己在一个集体里。这种经验就开始变得不那么personal,变得具有公共性,包括我们的话语与其他的一些话语的力量对比分析等等。我们这里也不谈什么“实践”是真的“好实践”;与其用“空谈/实干”的二分法,今天的网左还在玩梗、说黑话,他觉得这就是全部,或者在这个压抑的时代我们只能这么做,你会意识到最后还是他的个人经验在起决定性的作用。

无敌老资历,“真正的”青年左翼小说

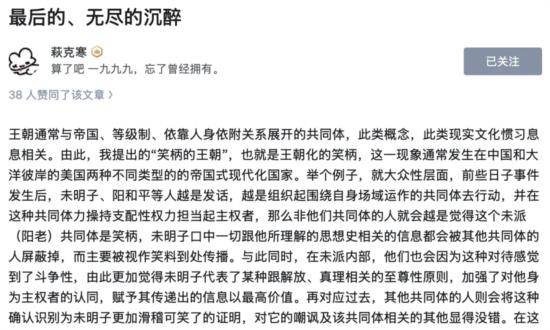

因此,我们所寻求的左派团结的公共性来自于哪里?如果我们想进行政治性活动的话,那个公共性是来自于我们共有的、破碎的、多样的生活本身,还是一套基于生活但实际上离开了的生活的,那个我们加以反思加以矫饰以至于变得一样的的共享人格的人际关系?就这一点而言,可能会反直觉的是,我其实认为我们和网左处在一个谱系当中。因为我觉得如果是后者的话,我们就把左派的定义狭隘化、公式化为了左派学生,而且是左派的好学生。但总之,网左并不是病,如果它是病,我们也是治好了网左这个病,或者隐藏着网左的病根,才成为、作为着我们自己的。就比如拿《垃选》来说,它是第一人称的,所有对各路群体的讽刺是能够被收束到一个读者眼中的超越论自我的位置的。世界很荒谬,我体验这个荒谬,但我是作为一个内在整全的主体去体验这个荒谬的。《纸老虎》也是这种第一人称的视角,他是站在一个事后的角度去追溯年轻的时候发生的一些事情,然后说我们那个时候可能对一些事情有点太过于认真了,把“青春”建构为了一个终究会被超越的对象。《群聊》采取的是第三人称,这种方式可以为外部性的视角提供更多的空间,但是叙述者本人的视角又会成为隐蔽的问题。无论如何这些“小说”的写法是一致的,是一种现实主义的讽刺写法。我之所以要写这些文字,是这些人很搞笑,可能我们意识不到,但我把它写成小说,大家就能看出来这个搞笑之处和荒谬之处在哪里了。这让我们在描写的群体之间划定了界限,从而给我们提供了安全感,这两个小说都涉及通过大量的NPC化去讨好读者的倾向。我之前在知乎上看到了萩克寒网友提出的“笑柄王朝”论2,这也挺有意思。大白话的就是说,社会的规范性统治是通过嘲弄完成构建的。而反抗规范性的人需要做的不是嘲弄以重建新的权威或者压迫,而是通过规范性的完整性去重新提出历史唯物主义的革命命题。

2可参考https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890193359060042248

对“网左”的讽刺恰恰巩固了“网左”的权力

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信