跳出意识形态陷阱,回归人民史观

思维的觉醒永远先于现实的改变。当越来越多人意识到“历史是普通人的历史”,意识到“自己的生活本身就是历史的一部分”,我们才能真正跳出意识形态的迷局,走向真正的共识与进步。

以前我并不知道潮妈是谁,直到有个游客在我评论区留言,说我左右不分,让我去潮妈那补补课。我带着好奇就去看了一些内容,回来我就把那个游客怼了。我可以很直接地说,如果潮妈能代表西方的正统理论,那么那些理论都是垃圾。为什么西方意识形态会那么乱,因为都是资产阶级的形式化意识形态,严重脱离实际,根本无法指导实践。

一、主观构造的意识形态

从他们对左右的定义开始说起,在他们口中,“左派”等同于支持移民、多元文化,“右派”则是反对移民、强调民族文化。这套定义虽然在纸面上清晰明了,但一到现实里就立刻失效,比如北欧的“左派”政党,一边支持移民权益,一边却在福利政策上倾向保护本国公民,这算“左”还是“右”?又如美国的“右派”政客,既反对非法移民,又支持高技能人才移民,这又该如何归类?

显然,意识形态的核心问题在于它的主观性与相对性,它不是客观真理,而是人为构建的认知框架,且会随参照系的变化而彻底改变。

比如小资产阶级相对于无产阶级常被划入“右派”;但放到大资产阶级面前,他们又因缺乏资本垄断力、随时面临被大企业挤压倒闭的风险,反而成了需要被保护的“左派”。

劳动无产阶级是推动生产的核心力量,被视作“左派”;但游离于生产体系之外、为资本充当打手的流氓无产阶级,又被归为“右派”。

意识形态的定义本就是主观编织的网,一旦你接受了某套框架,就会落入网中。你的判断标准会被框架限定,思维会沿着既定逻辑走,很难跳出束缚看问题。这就是为什么我们的意识形态认知会随年龄变化,小时候想当英雄,觉得历史就是“英雄打天下”;长大后打工谋生,才开始关注“普通人的生活”。直到接触马克思主义的人民史观,才彻底打破“英雄创造历史”的框架,意识到“没有普通人的劳动,再伟大的英雄也成不了事”。

二、精英史观的隐蔽性

既然意识形态是“人造的网”,那是谁在编织它?答案很明确,是上位者、资本力量与传播媒体。他们无论喊着“人民史观”还是“自由民主”的口号,本质上推行的都是精英史观,即由少数人主导构建,为特定目的服务,却包装成“普世真理”。而最典型、最隐蔽的载体,就是我们从小读的教科书。教科书常聚焦精英功绩,却忽略普通人视角与背景。

讲秦汉时,教材大篇幅夸秦始皇“统一文字货币、修长城御匈奴”、汉武帝“独尊儒术、派卫青霍去病击匈奴”,称其“奠定封建基础”、“实现汉朝鼎盛”,却只字不提百姓修长城、阿房宫的牺牲,也不说汉武帝时期“海内虚耗,人口减半”的民生困境,普通人成了帝王成就的工具。

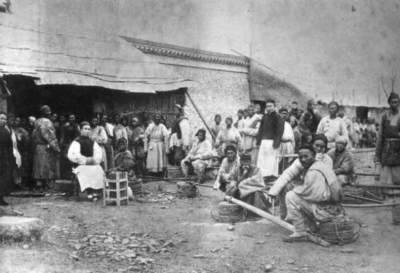

讲义和团运动就是“盲目排外”,却避而不谈他们多是山东、直隶的贫苦农民。他们反洋教,是因教会勾结地主强占土地、洋货冲垮手工业,本质是底层的生存抗争。

谈太平天国运动,教材用“农民阶级局限性”、“贪图享乐”来解释失败,还以“封建迷信”淡化其号召力,却不提它为何能吸引百万农民,更忽略其冲击满清统治、为辛亥革命奠基的关键作用。

我们不妨回想一下:读书时,你是不是也曾跟着教材觉得“义和团很愚昧”、“太平天国是乌合之众”?但如果结合具体的民生细节,就会发现真相,这些农民运动不是“历史的负面教材”,而是普通人在绝境中的抗争。义和团成员拿着大刀长矛对抗洋枪洋炮,不是“盲目”,而是因为他们没有别的武器;太平天国领袖后来贪图享乐,不代表百万农民的生存诉求是错的。

再看那些被歌颂的英雄,岳飞能“精忠报国”,靠的是背后成千上万的士兵,岳飞的精锐部队“背嵬军”,成员多是河北的失地农民,他们之所以拼命抗金,是因为金军占领区“杀人如麻,白骨露于野”;文天祥能“留取丹心照汗青”,离不开南方百姓的支持,文天祥在江西起兵抗元时,吉州百姓“争相献粮,甚至变卖首饰资助军饷”;戚继光能平定倭寇,关键是他训练的“戚家军”多是浙江义乌的矿工、农民,这些人之所以能以少胜多,是因为他们“悍不畏死、团结性强”,抗倭动机也是“保家卫国”。

岳飞被杀、文天祥就义、戚继光晚年凄凉,如果站在精英视角,会认为这番努力有什么意义。但他们的精神没有消失,不是飘在天空中,而是存在于百姓的口述里、藏在民间的习俗里、藏在普通人的价值观里。可一旦教科书把历史简化成“英雄个人传”,普通人就会失去与历史的链接,忘了自己的祖辈,也曾是推动历史的一分子。

三、人民史观到底是什么?

当我们意识到精英史观的片面性,就会明白:真正的人民史观,不是换一套“新框架”、“新解释”,而是打破所有框架,回归“具体的人”。

人民史观与精英史观的核心差异,可从三个层面清晰区分:

在关注焦点上,精英史观更偏向国家、民族、阶级等抽象的集体符号,叙述中常围绕这些宏大概念展开,少见对个体具体境遇的关注;而人民史观始终聚焦普通个体,更在意这些具体人的生存需求、选择困境与真实感受,而非悬浮的宏大叙事。

在历史主体的界定上,精英史观将帝王、英雄、精英视作历史的主导者,认为是这些“大人物”的决策与行动推动着历史走向;人民史观则恰恰相反,它认定士兵、农民、工人等普通民众才是历史的真正创造者。正是无数普通人的劳动、抗争与坚守,才构成了历史发展的根本动力,而非少数精英的“独角戏”。

在认知逻辑层面,精英史观习惯依赖标签化判断,比如用“进步”、“落后”等预设标签定义历史事件或群体,且倾向于接受现成的标准答案,很少主动探究背后的细节;人民史观则倡导自主挖掘历史细节,鼓励人们从普通人的经历出发理解历史,同时尊重不同个体对同一历史事件的多元认知,不将历史限定在单一的解读框架里。

比如研究“抗日战争”:

-精英史观会侧重蒋介石“正面战场”的决策,讲“国民党军队的英勇抵抗”。

-而人民史观会关注更具体的细节:河北的农民,如何在地下挖300多公里地道;上海的纺织女工,如何冒着被日军逮捕的风险,把棉纱、棉布偷偷运给新四军;重庆的挑夫,在日军轰炸时不逃反留,帮着搬运救济粮。

这些“小人物”没有留下名字,没有惊天动地的功绩,但正是他们的坚持,才让抗日战争成了“全民抗战”。这就是人民史观的价值,它让我们看到“历史不是遥不可及的故事,而是和我们一样的人,在困境中做出的选择”。

有人会认为这是实用主义、功利主义,只看对普通人有用的部分,但这就是对人民史观的误解。马克思在《德意志意识形态》里早就说过:“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”人民史观的“功利”,是对“人的价值”的尊重,如果一套历史认知,不能让普通人感受到“自己与历史有关”,不能为当下的生存与发展提供借鉴,那它再“宏大”也毫无意义。

还有说人民史观是“相对主义”的人,其实是在偷换概念。他们把“尊重个体”等同于“没有对错”,却忘了历史的底线就是人民。历史细节或许会被掩盖,意识形态或许会被歪曲,话语体系或许会被解构,但“人民的权利不容欺骗、人民的利益不容牺牲”这一核心,始终是不可动摇的标尺。

那些人嘴里“固定的标签”,其实从来不是真正的“固定”,不过是规则制定者为了自身利益,进行的选择性解读与相对化阐释。而人民史观的“多元”,从来不是无原则的“怎么说都对”,而是基于人民真实境遇的不同视角,它反对的是用单一标签垄断历史解读,捍卫的是“以人民权益为标尺”的绝对底线,这与放弃对错的相对主义,根本是两回事。

四、当下的意识形态之争

回到当下,一个不得不承认的现实是:大多数人仍困在精英史观的框架里。原因很简单,精英史观足够“省事”。它把复杂交错的历史,直接简化成“好人vs坏人”、“己方vs敌方”的二元对立,不需要你去翻史料、去共情普通人的处境,只要跟着现成的标签站队,就能快速“看懂”历史。可恰恰是这种“走捷径”的思维,让当下的意识形态之争愈演愈烈,满清历史里“康乾盛世”的解读争议,就是最典型的例子。

本是精英史观与人民史观的碰撞,却被硬生生简化成“褒清”和“贬清”的对抗:

一方面,不少主流叙述站在精英视角,把“盛世”的价值绑定在宏大功绩上。提康熙必讲“平定三藩、收复台湾、击退沙俄”,称其为“近代中国疆域奠基”;说乾隆总夸“国库充盈、《四库全书》收录三万余册”,将这一时期称作“封建王朝的最后辉煌”。这些表述满是帝王决策与国家层面的“成就”,却对“盛世”下普通人的真实生活避而不谈。

可翻开《清实录》、《皇朝经世文编》等史料,能看到另一幅冰冷的图景。康熙晚年,江南推行的“摊丁入亩”虽取消了人头税,却挡不住地主兼并土地,大量农民沦为佃户,要缴纳高达50%-70%的地租;乾隆中期,山东、河南闹大旱,朝廷虽下了赈灾粮,却经不住地方官员层层克扣,灾民只能“食树皮、草根,饿殍遍野”;即便在被视作“经济繁荣”的江南纺织业,织工每天干12小时活,收入也仅够买2斤米左右,连养活家人都难。

这种“宏大成就”与“个体困境”的鲜明割裂,正是精英史观的典型漏洞。它用疆域、财政、典籍这些“集体符号”定义“盛世”,却刻意屏蔽了佃农的地租、灾民的生存、织工的收入。而部分人对这种叙事的反驳,又容易走向另一个极端,为了否定“盛世”标签,就全盘抹杀康乾时期巩固边疆、维护国家统一的客观贡献,用“全是疾苦”对冲“全是辉煌”。

说到底,双方都在围着“盛世”这个标签争论“是”与“否”,却没真正回到历史本身。这种非黑即白的对立,不过是精英史观框架下的“标签之争”,从来没跳出意识形态的束缚。

五、结语

精英史观下的诸多观点,看似针锋相对,本质却是同一套逻辑。都将某个抽象概念当作自我认同的核心,用标签替代真实的历史与个体。在明清历史争议中,这种逻辑体现得尤为明显,核心标签就是“汉族”与“满族”的对立,而这种对立标签的始作俑者,正是那些刻意歪曲历史的“满遗”极端群体。

一种错误的意识形态出现后,必然会催生与之针锋相对的另一种错误意识形态,例如“皇汉”群体。这场纷争里没有真正的赢家,也不存在绝对的中立,唯有剔除这种标签化对立的“毒疮”,历史认知才能回归健康。

意识形态之争的本质,从来都是现实矛盾的“表象”。如今它愈演愈烈,核心是内外部现实矛盾的不断发展,而这些矛盾被精英史观捕捉、放大,最终转化成“民族对立”、“左右对立”等标签化冲突。但我们必须认识到,意识形态从来不是矛盾的“根源”,只是被利用的“工具”。只要跳出精英史观的框架,用人民史观的视角审视问题,很多看似不可调和的对立,自然会随之消解。

因此,解决意识形态之争的出路,不在于“消灭对立”,而在于“正本清源”。既要打破精英史观的固化框架,更要主动参与到真实的历史实践中。历史从来都是人民的历史,不是少数英雄的专属,更不是个别博主的“一言堂”,它的解释权本就属于每一个普通人。

我们要清扫掉所有抽象化的意识形态“牛鬼蛇神”,无论是欧美的标签叙事,还是民族对立的极端言论,亦或是歪曲历史的片面解读。唯有立足个体真实理解、契合个体发展需求的观念,才是真正进步的观念;只有当全社会在意识形态上达成“以人民为核心”的共识,这场无意义的思想内耗才能真正落下帷幕。

毕竟,思维的觉醒永远先于现实的改变。当越来越多人意识到“历史是普通人的历史”,意识到“自己的生活本身就是历史的一部分”,我们才能真正跳出意识形态的迷局,走向真正的共识与进步。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:本网站部分配图来自网络,侵删

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信