再谈农村俱乐部:农民的文化主体性与农村文艺的组织化

80年代前的农村俱乐部是一个值得深耕的领域,不仅可以将建国初期农村文艺研究从文本转向实践,打开新的研究空间;而且,在当代农村重新陷入价值困境,呈现出“荒漠化”危机的背景下,再度发现和探讨农村俱乐部的意义,具有重要的时代价值。

农村俱乐部产生的历史语境

新中国成立之初,农村文艺必须面对和解决的问题,从政治上讲,是上情如何下达,各项新的建设和发展社会主义的方针、政策如何在农村落地;从文化上讲,是社会主义的意识形态如何被农民接受,并进而成为大众的价值共识。1尤其是在官方文艺团体力量和数量均不足的情况下,如何普及和传播农村文艺,成为燃眉之急。

整合传统、发动群众,是当时的策略。一方面,从中共八大的决议中可以看出对待传统的态度,即对有益的传统文化“必须加以继承和吸收”,同时“努力创造社会主义的民族的新文化”。历史传统与社会主义并不是处于对立状态,相反,传统是可以整合的,两者是可以互通的。如时任陕西省委书记赵伯平所说,“我们共产党人从来都认为:凡是劳动人民所创造的并且为广大群众所喜爱的,都是宝贵的,我们都要重视它、爱护它、发掘它,接受下来加以改进和提高。”2

另一方面,因为“‘群众’在当代社会……具有政治合法性”3,发动群众、依靠群众是中国共产党重要的革命经验。因此,如张炼红所说,“很难想象,在中国五六十年代特别是建国初期的社会政治文化的转型过程中,假如没有收编到这样一支指挥自如、训练有素、且能广泛深入民间的群众性宣教队伍,那么各项政策的上传下达还能否进行得如此顺利。……(当然在此过程中)艺人们也获得了前所未有的‘新生’和‘荣耀’。”4

传播新文化必须发动农民。但事实上,这个时候的农民,尤其是农民艺人尚存有很多游民思想,新中国的成立对他们来说或许更多意味着一次新的改朝换代。5何谓游民,他们既与“主流社会相抗衡”,同时,因其“独特的运作规则与行为方式”,又与“主流社会存在着某种互动关系”。6简言之,游民与社会主义,虽不至于离心离德,但也谈不上同心同德。如何求同存异,如何改造他们的思想,使之接受社会主义意识形态,从“游民”转变为“人民”;如何搭建一种组织秩序或制度,使主体、艺术和传统都纳入其中,保证社会主义新文化的生产与传播,都是有待解决的问题。农村俱乐部是在这个意义上出现的,此后,它在实践中主导和规约着农村文艺,让一整套社会主义新文化的意识形态得以落地。

但是囿于学科分类,在研究中,我们常常在“戏改”的框架下讨论农村业余剧团的变迁与实践;在新闻传播史的框架下讨论农村黑板报和读报组活动;在人民文艺的话语中讨论改造说书人、改造二流子运动,等等。作为组织的农村俱乐部很少被提起,事实上,它存在的三十余年中,曾在农村发挥过重要的作用。

2018年第5期《文艺理论与批评》发表了徐志伟的《“十七年”时期的农村俱乐部与农村文艺活动的组织化》一文,该文罗列出大量与农村俱乐部相关的档案和史料,为推进农村俱乐部研究做出了贡献。但遗憾的是,对于史料,作者更多是在进行分类和归纳,缺乏分析,或点到为止,并未进行理论提升。比如文章认为农村俱乐部出现之后,“农村的文艺活动开始走上了规范化、组织化的道路”。7但是,如何组织化,以及组织化具有何种意义?这涉及农村俱乐部与传统观念、生产关系、人民主体等多重关系的处理、转化与改造。

农村俱乐部是一个值得深耕的领域,不仅可以将建国初期农村文艺研究从文本转向实践,打开新的研究空间;而且,在当代农村重新陷入价值困境,呈现出“荒漠化”8危机的背景下,再度发现和探讨农村俱乐部的意义,具有重要的时代价值。

农村文化资源的总动员

《关于发展和提高农村俱乐部的初步意见》提到:“农村业余文化活动的一种综合形式,把农村各种单一性的、分散的文化艺术活动,联合起来便于进行辅导和统一领导。”9这并非孤证,晋南专员公署文化局1962年颁发的农村俱乐部条例第一条明确写道:“农村的一切文艺活动,都由它来组织和辅导,因此,它是农村群众性、综合性、业余性的基层文化组织。”10《文化部、中国新民主主义青年团中央委员会关于配合农村合作化运动高潮开展农村文化工作的指示》(1956年2月21日)也提到农村俱乐部是“农民群众进行广泛的文化活动的综合性的组织形式”,应在“积极地发展各种单一的文化活动组织,像歌咏队、业余剧团、图书室、读报组、黑板报编辑组、幻灯组、自乐班、舞蹈组和各种球队等等”的基础上,“逐步地……建立农村俱乐部”。11

换言之,农村俱乐部动员起农村文化资源,使农村的一切传统的文艺形式(如业余剧团、自乐班等)转型升级,和新的文艺形式(读报组、幻灯组等)一起,最终服务于农民的生产生活和社会主义思想的传播。

动员与整合的原则是因地制宜,当地农村有什么样的文艺形式,就纳入什么。如有文件要求“各地应该根据当地情况和俱乐部本身的条件,实事求是地加以安排,可多可少,不要强求一律”,“发展俱乐部应从原有群众文化活动的基础出发,规格不宜强求一律,可大可小,可简可繁。”12

但在此过程中,更为重要的是如何整合,如何动员。山西省襄汾县“过去闹洞房时,很庸俗,很下流;现在也闹洞房,不过改啦——只要新媳妇唱几支歌子;不然的话,闹房的人就不走;他们把这叫做考试——能不能当(农村俱乐部的)演员。外村都知道我们这里的‘规矩’,所以外村姑娘出嫁到我们村前,都要先学几个歌子。”13这里可以看出旧习俗与新文化的融合碰撞,不是彻底否定,而是整合改造,最后统一于农村俱乐部的实践。

更典型的案例还属农村业余剧团。农村业余剧团的艺人,长期以来流动性大,其传播的内容不乏封建迷信观念,而且盈利较多,如若整合,一部分人的收益必然会减少,因此,业余剧团属于农村较难整合动员的文艺形式。

所以整合的第一步需要从经费入手。对于戏班来说,戏箱行头是最重要的生产工具。过去地主之所以能养家班,主要也是因为只有地主才有经济能力添置行头道具。而农村俱乐部的章程则规定,农村业余剧团的经费“由社内公益金项下解决”,如果合作社经济基础薄弱,也可以经区、乡政府同意在地方自筹经费,还提倡通过集体义务劳动来解决经费和活动场所的问题。14徐志伟文中也提到“当时普遍做法是发扬南泥湾精神,发动俱乐部成员自己动手搞创收”15。应该说这是农村俱乐部重要的经费来源,从各地的档案中均可见到社员们通过卖草席、挖树根、养鸡、砍柴、捉鱼等方式获得经费,支持俱乐部活动。

需要补充的是,劳动创收只是手段之一,另一个也同样普遍的做法是“群众捐赠”,如陕西省周至县西欢乐村皮影戏班,“戏箱子都是群众支持的,捐款给我们买的,我们在自己村里唱戏从来不要钱,都是义演”。16再比如陕西省华县(现为华州区)吕塬大队的秦腔业余剧团锣鼓手刘孝贤老人回忆说:“也到旁边大队演戏,不要钱,啥都不给。晚上去一演,自己就回来了,吃也不管。戏服、箱子都是捐献的钱,有本村、本大队在西安单位办事的,过春节回来捐献的,大队也捐献。”17可以看出,不仅是本村的社员捐赠,生产队还会依托地缘、亲缘关系,动员已经到城市工作的人支持家乡的文化活动。

按照行业传统,谁为戏班提供了戏箱,戏班就属于谁。如果是农村俱乐部这种以组织的名义,或是以全体社员的名义置办戏箱,那么该戏班的性质就会发生变化,从以盈利为目的的私人班社转变为人民的戏班,并统一归口到农村俱乐部。农村俱乐部有权力整顿业余剧团的形式和内容,有权力要求剧团农忙时不演出(或少演出)、农闲时多演出;也有权力要求剧团在本村(或队社)及周边地区演戏不收钱。否则,如果仅仅是宣传教育,或是辅以行政命令,也许农村俱乐部的建立过程不会这么顺利,也不会得到这么多农民群众的真正拥护。

因此,所谓农村文化资源总动员,除了在形式上,将农村一切文艺形式纳入农村俱乐部统一调度管理,更重要的是巧妙利用地缘、亲缘等关系,调动了农民的传统观念和地方性知识,将之与社会主义文艺相结合,并付诸实践。同时,农民艺人在自己的村庄,为邻居、朋友、子孙演戏,还可以获得宗族和社区的认同。陕西省华县农民艺人潘京乐181950年代曾长期在田间地头,以快板、眉户、秦腔等多种形式唱戏给农民听。虽然田间地头的吹拉弹唱不挣钱,但他至今谈到那段生活时仍颇有满足感,他说:“那段时间是我一辈子中最畅快的……那时候啥也不想,光想着把戏唱好哩。”19在这个过程中,农民艺人对自己的人生价值和意义开始有了新的理解,有了超越传统价值——养家糊口——的新的可能性。

可以说,1950年代上半叶的农村俱乐部,为广大农村地区的文化活动搭建了一个新的平台,在这个平台上实现了农村文化资源的总动员。一方面,一切农村传统的文化形态,与广播、幻灯、电影等“新媒体”有机融合,共同服务于农民的生产生活与社会主义建设;另一方面,农民自己的价值观念和行为模式也受到了教育和动员,他们的服务意识和社队共同体意识开始有所自觉。

农村文艺的组织化

1950年代中期,农村俱乐部大规模发展起来。根据《关于发展和提高农村俱乐部的初步意见》我们可以大致概括出农村俱乐部的组织制度。

首先,农村俱乐部组织化的必要性。以往农村的各种文化组织形式,虽然在推动生产、活跃群众文化生活等方面曾起到了巨大作用,但随着农业合作社的发展,原先各类文艺形式,你唱戏、我读报、他写诗,各自为战,缺乏统一部署,不能形成文艺传播的合力,分散的文艺活动方式和集体性的生产关系发生了矛盾。因此,有必要成立以农业生产合作社为基础并吸收社外群众参加的组织起来的农村俱乐部。简言之,农村俱乐部是在合作社基础上建立起来的进步的、高级的农村业余文化活动的组织形式。

其次,农村俱乐部的组织领导。农村俱乐部直接由所在合作社社管委员会领导,几个社联合成立的(中心)俱乐部,由各社共同领导,由县(区)文化馆、站进行业务辅导。俱乐部以全体成员大会为最高权力机关,由全体大会选举出俱乐部的主任、副主任,中心俱乐部可选出委员会,负责领导全盘工作。比如陕西省长安县(现为长安区)东祝村俱乐部在农业社管理委员会的领导下,通过选举组成了俱乐部委员会,设主任1人、副主任2人、委员4人(委员人选中有村主任、两个农业社主任、团支部书记、村社文教委员、村妇女主任)。20

再次,农村俱乐部的组织结构。农村俱乐部在主任和委员会的领导下分设各业务股,由正副股长(各一人)负责领导日常工作,股下设若干小组,由组长主持具体活动。各业务股及其小组包括文艺宣传股(创编工作、幻灯放映、业余剧团、收音广播、黑板报、读报组等小组),社会教育股(图书室、民校、识字组、讲座会等小组),科技推广股(农业科学技术和卫生的普及宣传、推广自然改造经验等小组),体育活动股(军事体操、各种球类运动等小组)。同时要求“分设各股”要根据各村的“实际情况”,不能大而全。

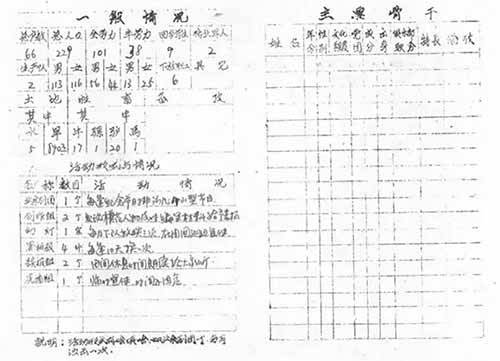

最后,农村俱乐部的登记管理。华东师范大学当代文献史料中心收有山西省襄汾县大多数生产大队1963年农村俱乐部的登记卡片。从这些登记卡中,我们可以看到农村俱乐部文艺骨干的姓名、年龄、性别、文化程度、政治身份、出身成分、俱乐部职务、特长等,也可以看到全队的劳动力、人口、土地、牲畜等情况,还可以看到俱乐部的活动形式。如下图21:

事实上,登记管理对文艺骨干来说,有着很大的象征意义。从农村文化传统来说,吹拉弹唱、说书取乐的文艺爱好者常常被视为戏子,社会地位较低;至1950年代,陆陆续续开始了民间职业剧团22的登记管理,不少民间职业艺人通过登记,成为文艺工作者,但对于农村业余剧团以及不属于任何剧团的文艺爱好者来说,他们的社会地位依然没有获得制度的认可,直到农村俱乐部对文艺爱好者进行登记管理。换言之,农村俱乐部的登记管理可以视为农村文艺爱好者翻身的制度性起点,他们的文艺工作者(文艺骨干)的身份从此获得了国家基层单位的正式认可。

如果说,1950年代初的农村俱乐部更多采用的是运动式的动员方式来推进夜校、识字等活动,那么到50年代中期,农村俱乐部才真正找到与之相适应的社会生产关系——农业合作社(包括后来的人民公社、生产大队),也由此,农村俱乐部得以作为一个常态化、制度化、综合性的农村文化常设机构而存在。成立俱乐部必须要纳入县、区、乡的“文化工作规划”和“合作化全面规划”,要“经社管委员会批准,报乡人民委员会备案”。农村俱乐部开展的一切活动均纳入合作社管理委员会的统一领导之下,纳入各地文化、宣传和教育部门总体工作的规划之内,实行统一部署,并配有少许的经费作为活动补助。比如,山西省襄汾县1962年就有7个公社做过这方面的预算,给每个俱乐部50-70元不等的经费用于节假日开展戏剧、歌唱、黑板报、广播、创作等。23总之,可以认为农村俱乐部是与人民公社制度相匹配的、最基层的国家文化组织单位。围绕着农村俱乐部,从50年代中期起,中国农村才真正出现一支包括党员、团员、宣传员、积极分子、知识青年、夜校教师等参加的宣传队伍。

农民的文化主体性

在山西省襄汾县孙家院大队俱乐部,“骨干们种了一块场院地,收入由他们自己支配。不过,还是他们自己想的办法多。去年,他们要泥黑板报,石灰里要用棉花,骨干们一商量,每人给出2两;打乒乓球没有案子,自己用石碑、门板垫了个案子,篮球队没有球架,他们找了两块烂桌面修了修,钉了几根椽子,篮球架就成啦。”24这种由群众自己解决农村俱乐部设施和经费的做法,在当时十分常见。农民在农村俱乐部的建立与运行过程中,不再置身事外,相反,他们积极主动的探寻解决问题的办法,体现了主人翁精神,“群众的主体意识被激发”。25不仅如此,孙家院俱乐部的骨干们,还通过绘制单幅画、连张画、收集实物等方式办展览,表达新旧两个社会、两种制度、两种生活的对比;自编自导快板、戏曲等。群众热情高涨,全村75户人家,313口人。俱乐部骨干有44名(男23人,女21人),另有37名积极分子,平均每户不止一人。“若是到了用人的时候,全村都参加。……老饲养员,他名叫孙茂林,今年春节演戏,全村人出动搭台子,他觉得自己插不上手,心里不是味,可他也想出了办法——给搭台子的人烧了两天开水。”26

在农村俱乐部的影响下,如傅谨所说,艺人们“从那种只知道通过挣钱度日的麻木状态中”醒来,并感受到了“在新社会所肩负的无比光荣的责任”。27俱乐部的文艺骨干们超越个体利益,为集体而劳动,为了出黑板报、为了读报、为了办展览,他们想方设法地去挣钱;农民艺人也开始告别游民意识,开始有了社员身份和社队共同体的认同,真正开始把集体的事当作自己的事。比如陕西省华县农民艺人刘正娃回忆60年代初农村俱乐部连夜排戏的情形:“夜里常常弄到一两点,有意思得很,早上还早早的就起来了。演出不给钱,热闹得很。”28由此农村俱乐部开创了一种与旧文化截然不同的崭新的农村文化格局,台上台下、广播内外不再彼此陌生,而是相互配合、相互欣赏,代际之间的温情与对美好未来的憧憬结合到了一起。如果说,办展览、编快板、排大戏使农民获得了与其政治经济身份相匹配的文化身份,以文化主体的身份登上了社会和历史舞台,并创造了一个可供自我认同的崭新的农民主体形象,29那么,农村俱乐部发展中设施和经费的解决过程则是将这种主体性身份从文化符号延伸到政治经济层面的日常实践,农民用自己双手的劳动和创造力将懵懂的文化意识变成文化实践。

1964年,襄汾县县委宣传部和人委文化局要组织一支“农村文化宣传队”至全县21个公社巡回展示社会主义教育展品、向农村输送文化食粮(演出电影、文艺节目、供应红书)、传播生理卫生知识、贯彻文化工作方针政策(辅导农村俱乐部,分片培训文艺骨干)。该宣传队成员的构成是:县文化馆2名、县新华书店1名、电影队3名、卫生院2名、县直各单位5名、农村文艺骨干15名。30这份文件展示了“十七年”时期来自农村俱乐部的文艺骨干和来自县文化馆等国家单位的文艺工作者一起进行农村文化生产与传播活动的情形。

类似的档案,徐志伟在文章中也多有提及,比如“文化馆在一般情况下应有一半以上或三分之二以上的人力经常深入农村去开展和辅导群众的业余文化活动”,并列举了黑龙江省延寿县文化馆、湖北省枣阳县文化馆、山西省左权县文化馆和四川省遂宁县文化馆的动人故事。31但徐志伟的论述多采用文化馆辅导农村俱乐部的叙事框架。反过来,农村文艺骨干对文化馆的反哺,或者说合作性的文化生产与传播同样也应该被看到。蔡翔认为正是群众的参与,以及这一参与的过程,才让“群众成为政治主体,即国家的主人”32。

农村的文艺骨干们不仅与来自文化馆的辅导员们在自己的村庄进行文艺创作,还走出农村,在其他公社,甚至走到更高的社会平台、更远的社会空间,比如到省会城市或北京传播自己的文化。在此过程中他们与文艺工作者、文化主管部门的工作人员广泛交流、切磋互动、相互学习。不得不说,这与20世纪末以来农民文化作为镶嵌在资本市场上的一朵“原生态之花”走进都市舞台和国际舞台,有着本质的不同,他们不是被作为猎奇的文化和消费的对象而出现的,相反,农民通过这种方式,与文艺者工作一起,共同探索国家未来文化的发展方向,成为社会主义中国的文化结构中不可或缺的有机组成部分。33

余论:农村俱乐部的遗产

1980年代中期,随着人民公社制度的终结,农村俱乐部也渐进尾声。当经济价值成为一个事物存在与否的主要考量因素时,农村俱乐部这个既无法转化为营利性的公司,又不能完全靠财政拨款供养的基层文化组织,只能一路没落下去。

值得一提的是,80年代上半叶,农村俱乐部还经历了一次“最后的辉煌”。在浙江省缙云县文化局1984年的工作总结中,农村俱乐部依然作为一个重要的方面被呈现出来,该年“全县625个行政村,已创办了俱乐部608个,占全县行政村的97.3%,其中好的和比较好的占40%左右”。虽然该总结强调俱乐部应从单一的“说说笑笑、唱唱跳跳”的活动形式,发展成为“文化娱乐、文化教育、科学普及、群众体育和时政宣传”的农村文化阵地。但是,从实际情况来看,该县农村俱乐部的活动主要包括球类、棋牌、讲故事、演唱、乐器、美术、墙报、农技,主要目的是为科普、农业生产、商品生产培养人才。34显然,这时候的农村俱乐部呈现出去政治化的倾向。

如果说50年代农村俱乐部主要解决的问题是对农村传统文化资源的总动员并将农村文艺组织化,那么60年代则主要是全面“巩固、扩大农村的社会主义思想和文化阵地”35。到80年代农村俱乐部的主要任务转变为“为农业生产服务,为商品生产服务”。除了为农户提供科技培训培养“万元户”,娱乐也是其重要功能。缙云县一位基层文化站的工作人员描绘了1982年某大队俱乐部的场景:“每到夜晚,俱乐部内外,看书阅览、听故事的、下棋的、打扑克,男女老少挤得满满的,那些无事玩赌的青年,也被俱乐部的欢乐气氛吸引过来了。”36这一现象是被作为先进典型加以总结的,但在这里面,政治是缺席的。

虽然农村俱乐部不可避免地走向了衰败,但现在农村的一些文化现象似乎与当年农村俱乐部还有着些许关联,换言之,农村俱乐部的某些隐形遗产在今天依然发挥着作用,而这将成为当代农村文艺中一个有待深入的研究领域。

缙云县文化馆馆长楼焕亮在访谈中提到,如今缙云县“15人以上的农村业余文艺团队686个,只要有节会文化活动,就有大批的志愿者来帮忙,一起做群众文化服务。2018年春节期间,全县举办乡村春晚163场,主要都是在志愿者支持下做起来的”37。这样一支庞大的农村文艺队伍得以活跃至今,与农村俱乐部的传统是否存在某种传承关系?当代群众文化活动重新繁荣,仅仅有好的政策,有文化馆的辅导是不够的,良好的群众文化土壤至关重要,但这个土壤不会凭空而来。如此有组织性的农村文艺团队,不正指向了曾经在农村精耕细作三十余年的基层文艺组织——农村俱乐部吗?诚如张炼红所说,当年的“人民性”在今天的意识形态中,正是以某种“民间性”来呈现的。38

与此同时,农村俱乐部通过黑板报、读报组、幻灯片、图书室,甚至快板、说书等方式向村民们,尤其是青年们传播时事政治,帮他们了解世界格局。农村俱乐部第一次将国内外政治形势、国家的政策方针等信息日常化、制度化地传播到农村,使每一个个体与国家发生关系,进而产生认同。这为今天重建国家与地方的有机勾连提供了某种历史和文化的基础。

如何重新发现并总结这段历史?借用刘岩在研究东北工人文化时的叙述,他之所以要再现和讨论“东北老工业基地历史的各种文本与文化现象”,是希望“最终抵达对蕴含社会主义经验的文化生产的未来可能的尝试性探究”39。或者如王洪喆重新发掘社会主义生态和城乡建设的思想史之后,认为这有助于“将对当下城乡问题的理解重新纳入社会主义发展道路的战略认识当中”40。简言之,重新发现历史,总结其经验与教训,或许可以为今天中国特色的社会主义提供更多的想象和新的可能。

1964年深冬,时任山西省襄汾县县委秘书乔全寿同志去孙家院俱乐部参观,或许借助他的描述,可以为我们打开历史的想象:

在一座院的北房里,灯光如昼,演员们精神贯注地琢磨着角色,中间有位青年,像是导演,时而指指点点,时而以身示范。虽然演员们没有化妆,但表情、演唱非常认真细腻。我问一位女演员是什么戏?她告诉我,是他们自编的阶级斗争剧——《忆苦思甜》。……夜深了,紧凑的音乐声,高亢的歌唱声,欢乐的谈笑声,还震荡着整个村庄。这个75户人家的小村,完全沉醉在浓郁的气氛中,处处充满着生气勃勃的活力。社会主义牢固的占领着这里的思想阵地。41

(本文系国家社科基金青年项目“新时代中国特色新闻学视阈下的乡村实践研究”[编号:18CXW012]的阶段性成果)

1 相关观点笔者在《人民性与组织化:20世纪下半叶民间戏曲兴衰的启示》(《上海大学学报》,2018年第6期)等文章中均有所阐述。

2 赵伯平:《在西安戏剧改革座谈会上的讲话》,载《陕西省第一届戏剧观摩演出大会的纪念刊》,存于陕西省图书馆,1956年,第252页。

3 蔡翔:《当代文学中的动员结构(上)》,《上海文学》,2008年第3期。

4 张炼红:《历炼精魂:新中国戏曲改造考论》,上海人民出版社,2013年,第377页。

5 同上,第366-367页。

6 王学泰:《游民文化与中国社会》,山西人民出版社,2014年,第12页。

7 徐志伟:《“十七年”时期的农村俱乐部与农村文艺活动的组织化》,《文艺理论与批评》,2018年第5期。

8 贺雪峰:《农村价值体系严重荒漠化》,《环球时报》,2014年6月24日。

9 《关于发展和提高农村俱乐部的初步意见》,陕西省档案馆,全宗号232,永久,案卷号17。该文件没有明确的文头和字号,而且时间不明确。据内容及其他左近文件推测,应为1955年发布。

10 《兹发晋南专员公署文化局对拟制农村俱乐部条例的意见》,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-003-001。

11 转引自徐志伟:《“十七年”时期的农村俱乐部与农村文艺活动的组织化》。

12 同上。

13 山西省襄汾县孙家院大队支书孙文灿1964年口述,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-004-038。

14 《关于发展和提高农村俱乐部的初步意见》。

15 徐志伟:《“十七年”时期的农村俱乐部与农村文艺活动的组织化》。

16 访谈:陕西省周至县农民艺人朱彦斌,2013年5月31日。

17 访谈:陕西省华县农民刘孝贤,2009年5月2日。

18 著名皮影艺人,1990年代初曾参与张艺谋电影《活着》的摄制。

19 张韬:《华县皮影档案》,上海文化出版社,2012年,第92-93页。

20 《长安县东祝村农村俱乐部是怎样办起来的》,陕西省档案馆,全宗号232,永久,案卷号8。

21 《襄汾县陶寺公社青杨大队俱乐部卡片》,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-004-012。

22 民间职业剧团、民间半职业剧团和农村业余剧团的区别:民间职业剧团的艺人以唱戏作为谋生的主要手段;民间半职业剧团的艺人大多半农半艺,闲时演出,忙时种地,剧团盈利是被允许的;但农村业余剧团原则上是不允许从事经营性演出活动的。

23 《襄汾县农村俱乐部文艺宣传活动计划补助费表》,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-003-003。

24 山西省襄汾县孙家院大队支书孙文灿1964年口述。

25 徐志伟:《“十七年”时期的农村俱乐部与农村文艺活动的组织化》。

26 《社会主义思想阵地——襄汾县孙家院大队俱乐部》,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-004-038。

27 傅谨:《新中国戏剧史:1949-2000》,湖南美术出版社,2002年,第4页。

28 访谈:陕西省华县农民艺人刘正娃,2013年8月21日。

29 倪伟:《社会主义文化的视觉再现——“户县农民画”再释读》,载罗小茗主编:《制造“国民”:1950-1970年代的日常生活与文艺实践》,上海书店出版社,2011年,第263页。

30 《襄汾县县委宣传部、人委文化局组织农村文化宣传队计划》,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-005-090。

31 转引自徐志伟:《“十七年”时期的农村俱乐部与农村文艺活动的组织化》。

32 蔡翔:《当代文学中的动员结构(上)》。

33该观点在拙文《新中国农民文化主体性的生成机制探讨——基于20世纪50年代关中农村皮影戏的实证研究》(《开放时代》,2016年第5期)一文中亦有所表达。

34 《县文化局八四年工作总结》,浙江省缙云县档案馆,档案编号:30-1-62。

35 《发展和巩固农村俱乐部工作的初步体会》,华东师范大学当代文献史料中心,档案编号:Acu0357-022-057。

36 《工作总结》,浙江省缙云县档案馆,档案编号:30-1-44。

37 访谈:浙江省缙云县文化馆馆长楼焕亮,2018年8月31日。

38 张炼红:《历炼精魂:新中国戏曲改造考论》,第11页。

39 刘岩:《历史·记忆·生产——东北老工业基地文化研究》,中国言实出版社,2016年,第10页。

40 王洪喆:《中国社会主义生态城乡观与技术政治探源——从克鲁泡特金到钱学森》,《天府新论》,2015年第6期。

41 《社会主义思想阵地——襄汾县孙家院大队俱乐部》。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。 帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:配图来自网络无版权标志图像,侵删!

扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信